Grazie e arrivederci. Forse a settembre, quando gli esperti ipotizzano l’arrivo di una seconda ondata di Covid-19. Nella migliore delle ipotesi ci si rivedrà fra sei mesi, quando le liste d’attesa degli interventi ordinari e delle visite programmate - slittate a dismisura a causa del virus - manderanno in tilt ospedali e ambulatori. E se anche in quell’occasione si riuscirà a mettere una pezza, allora i conti si faranno fra pochi anni, quando gli assegni di accompagnamento e le badanti in nero non saranno più sufficienti per silenziare il problema dell’assistenza ai grandi anziani, sempre più numerosi e bisognosi di cure, parcheggiati negli ospedali che invece dovrebbero occuparsi d’altro.

Con i 3,25 miliardi stanziati a inizio maggio nel Decreto Rilancio, il governo sembra voler chiudere il proprio debito nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale e i suoi operatori-eroi. Basteranno quei soldi per pareggiare i conti, dopo oltre un decennio di tagli scellerati? Sì, ma solo per arrivare alla fine dell’anno. Poi serviranno interventi strutturali per circa quattro miliardi di euro l’anno, così da fare del sistema sanitario un modello di business in grado di generare ricchezza: perché dopo la pandemia da Coronavirus si è scoperto che la sanità non è un fastidioso accollo per le tasche degli italiani, bensì una risorsa, un investimento necessario per consentire alle persone di lavorare in salute. Un tale risultato, tuttavia, è raggiungibile solo imprimendo un vigoroso cambio di passo allo status quo. A chiederlo sono economisti, associazioni di società civile, medici, infermieri e operatori del settore, preoccupati dal fatto che ora, in fretta e furia, la politica sposti il dibattito su altro, dimenticandosi delle malattie croniche che affliggono l’Ssn. Almeno fino alla prossima emergenza.

UNA TAC ARRUGGINITA

Molte speranze di una ristrutturazione del Ssn si sono accese quando la destinazione d’uso dei fondi Mes, il meccanismo europeo di stabilità, detto anche Fondo Salva-Stati, era stata vincolata alla spesa sanitaria nel quadro del Coronavirus. «La cifra dei 36 miliardi di prestiti si avvicina a quanto l’Italia dovrebbe spendere per riqualificare il sistema sanitario», dice Francesco Longo, economista e membro del comitato scientifico del Cergas Bocconi, Centro di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale. Nonostante l’assenza di vincoli all’accesso dei fondi Mes, per colpa un pregiudizio populista e a causa del probabile accostamento ai paesi più fragili, che in passato hanno attinto al fondo, che ne deriverebbe, la possibilità di utilizzo di quel denaro appare bloccata. Del resto l’interesse del Governo per i 36 miliardi del Mes è andato scemando quando l’asse Emmanuel Macron e Angela Merkel ha lanciato il piano per una fiscalità condivisa fra paesi europei, del valore di 500 miliardi, per dare sostanza al Recovery Fund. Ma anche qui la strada per arrivare a un pacchetto di sostegno economico dall’Europa è lunga e non sarà facile convincere i “frugali” paesi del Nord, soprattutto Austria, Danimarca, Olanda e Svezia, alla condivisione del debito.

Mes, Recovery Fund, forse entrambi o nessuno dei due, resta comunque l’urgenza di sostenere il sistema sanitario nazionale in modo strutturale con una spesa in conto capitare di 40 miliardi in dieci anni, per invertire il trend in corso. «Il Ssn ha ridotto l’esborso per investimenti, cioè per infrastrutture e macchinari, portando il tasso di obsolescenza tecnologica al 90 per cento, al punto che i soldi messi da parte ogni anno per l’acquisto di nuovi strumenti (dagli ecografi alle tac, dai laboratori di analisi ai robot) non sono stati neppure sufficienti a coprire la perdita di valore annuale delle attrezzature in dotazione, figuriamoci per stare al passo con l’innovazione tecnologica», spiega Longo.

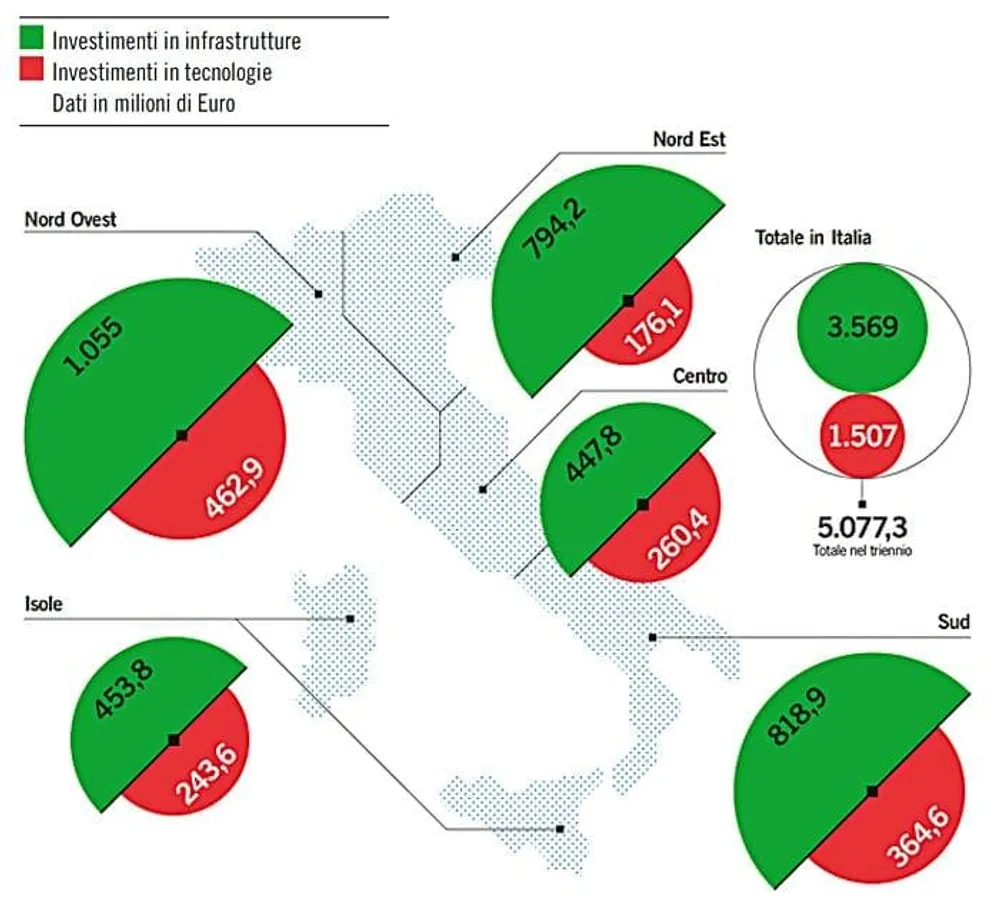

Per capirci, la Corte dei Conti stima che nel 2013 la spesa per investimenti era di 2,4 miliardi, crollata a 1,4 nel 2018. Ed è sempre l’ente di controllo a dire che la stima del fabbisogno di interventi infrastrutturali nel triennio 2017-2019 è di 3,6 miliardi, più altri 1,5 per l’adeguamento tecnologico di nuovi macchinari, arrivando a un totale di oltre cinque miliardi. Fra le altre cose, tutto questo provoca un allungamento delle liste d’attesa per visite e interventi a causa dei guasti, della bassa qualità diagnostica e dei lunghi tempi di analisi. Del resto, la decisione di contenere i finanziamenti sull’innovazione è stata una via obbligata per il Ssn, che a fronte dei radicali tagli dei finanziamenti annui, imposti dal pareggio di bilancio, ha dovuto sacrificare l’innovazione per la spesa corrente, cioè per pagare stipendi, forniture, costi vivi di cura. «Con i soldi del Mes sarebbe possibile avviare il rinnovo del parco tecnologico infrastrutturale: nuovi macchinari porterebbero vantaggi enormi, aumentando la produttività del personale e rendendo clinicamente più efficaci le attività. Oltre ad aumentare la motivazione di tecnici, medici e infermieri, legata anche alla ricchezza tecnologica disponibile», chiarisce l’economista.

Trattandosi di prestiti a basso interesse, andrebbero restituiti fra dieci anni, ma a tal proposito, secondo i calcoli del Cergas, se creare un nuovo ospedale costa più o meno quanto la spesa corrente di un anno di gestione di un nosocomio, una volta in funzione, un nuovo ospedale è in grado di ridurre fino al 20 per cento quella stessa spesa corrente: «Significherebbe risparmiare moltissimo e liberare risorse per altre attività, rendendo più produttive e competenti strutture e persone. Per questo la sanità è un buon investimento, a cui si aggiunge l’effetto moltiplicatore dei cantieri per nuove infrastrutture ospedaliere e territoriali. Poi ci sono le misure della manovra di governo che aumentano anche la spesa sanitaria per il personale, ma vedremo con quale stabilità di finanziamento nel tempo».

LA BOLLA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA

Dei 3,25 miliardi stanziati dal governo nel decreto Rilancio, 1,4 serviranno per rinforzare i Covid-Hospital, le terapie intensive, i pronto soccorso; mezzo miliardo è destinato all’assunzione di nuovo personale e borse di studio per specializzandi; altri 1,2 al welfare di territorio, la stessa che ha permesso al Veneto di evitare un’esplosione dei contagi da Coronavirus, sfruttando la forte rete locale di medici, aziende ospedaliere, case della salute. Proprio quella stessa rete territoriale che la Lombardia, invece, da tempo ha sacrificato per puntare tutto su grandi hub ospedalieri e privatizzazione dei servizi, tanto che i lombardi oggi si stanno riversando negli ambulatori privati per effettuare i test sierologici, a pagamento ovviamente: a causa di queste assenze, la Lombardia continua a pagare un prezzo altissimo in termini di vittime e diffusione.

Il caso più eclatante è stato il fenomeno dei contagi nelle case di riposo che, secondo Cristiano Gori, docente di politica sociale all’Università di Trento e coordinatore del Network Non Autosufficienza, produrrà danni di lungo periodo sul già fragile sistema del Long Term Care, cioè delle cure dedicate ai grandi anziani non più autonomi: «È un tema di cui si parla poco, ma gigantesco. Sfortunatamente l’unica volta che i media si sono accorti delle rsa è stato per denunciarne la mattanza da Coronavirus. Si è data una rappresentazione irreale delle case per anziani, che nella gran parte dei casi sono strutture di buona qualità, presentandole come luoghi pericolosi, focolai di malattie e morite. Ora, proviamo a metterci nei panni di chi, a breve, dovrà decidere se proporvi l’inserimento a un proprio genitore: i danni del Covid-19 sulle rsa resteranno nel tempo».

Spesso non si ha contezza di quanto il fenomeno del Long Term Care impatti concretamente sulla vita dei cittadini: in base ai dati dell’Istat, gli anziani non autosufficienti sono 2,9 milioni, di cui 300 mila vivono nelle rsa, i restanti 2,6 milioni sono assistiti attraverso la rete delle cure domiciliari (che garantiscono un servizio di 16 ore l’anno per paziente), da una badante o, nella stragrande maggioranza del casi (1,6 milioni) dalla famiglia. Sono dodici milioni gli italiani alle prese con una persona anziana da accudire, quasi un cittadino ogni cinque. «Il dramma del covid ha portato all’attenzione del governo il nervo scoperto della Long Term Care, che ha risposto stanziando 734 milioni sull’assistenza domiciliare nel 2020», dice Gori, che continua: «L’auspicio è che questi fondi, magari sfruttando il Mes o altre opportunità, vengano resi strutturali. Ciò detto, la questione dei finanziamenti rappresenta solo metà del problema, l’altra metà è l’urgenza di un progetto di lungo periodo per il futuro non solo dei servizi domiciliari, ma nel complessivo settore dell’assistenza agli anziani non autosufficienti».

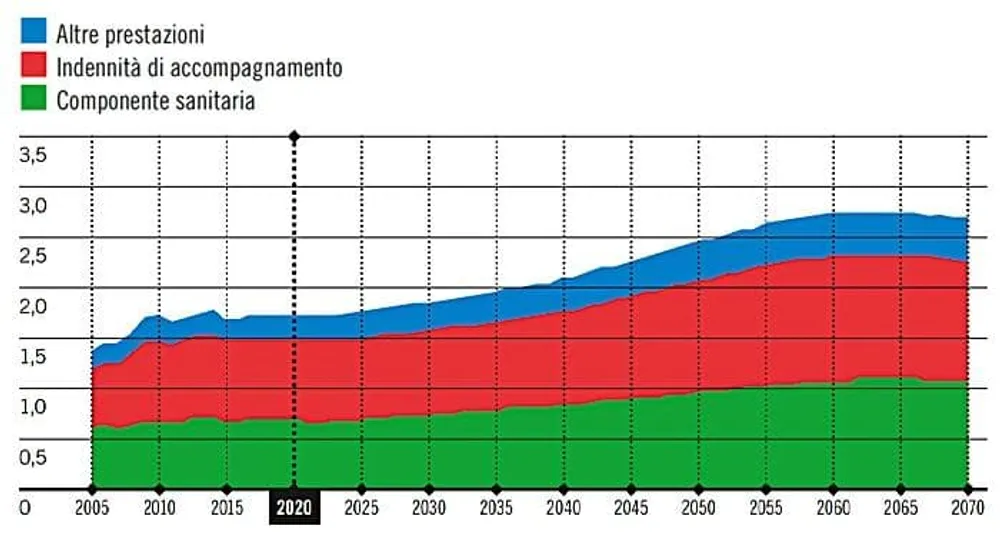

Infatti il nostro è il paese europeo che sta invecchiando di più e più velocemente – l’Istat dice che nei prossimi 40 anni ci saranno quattro over sessantacinquenni ogni due cittadini in età da lavoro -, e prima o poi ci si dovrà preoccupare di come affrontare la situazione. La spesa pubblica complessiva per la non autosufficienza è di 558 euro procapite, contro gli 841 della Francia e i 912 della Germania. Dalle casse pubbliche italiane escono 31,6 miliardi per l’assistenza agli anziani, una cifra considerevole che però è frammentata in diverse voci di spesa, di cui la più importante (pari al 50 per cento) è quella sborsata dall’Inps attraverso l’indennità di accompagnamento, 520 euro a pioggia. Non è che l’Italia non investa quattrini per i grandi anziani, ma lo fa male, sprecandone moltissimi: «La spesa pubblica per assistenza anziani è del 20 per cento inferiore alla media europea, ma il ritardo dei servizi alla persona è assai maggiore. Infatti, molto più che negli altri paesi, qui si punta sul sostegno monetario, attraverso l’indennità. È come se lo Stato dicesse alle famiglie: “Io vi do un contributo economico, poi voi cavatevela da sole”. Siamo nel più tradizionale approccio familistico italiano», dice Gori. Spesso quell’indennità viene usata per pagare parte dello stipendio a una badante: sono 402 mila le regolari, più 603 mila irregolari, un esercito di oltre un milioni di care giver, che va a costituire uno dei maggiori mercati del lavoro del nostro Paese, se si pensa che il sistema sanitario conta 605 mila unità. Un assistente familiare in regola costa 20 mila euro l’anno, in nero 12. E visto che non esistono agevolazioni fiscali, detrazioni, aiuti di alcun genere, è scontato che le famiglie scelgano la seconda formula, togliendo allo Stato milioni di euro di contributi.

[[ge:rep-locali:espresso:285345254]]

«In questo momento, con tutte le differenze esistenti tra Regioni, vi sono tre sfide comuni. Primo: la necessità di informazioni e consulenza per le famiglie finalizzata ad affrontare la non autosufficienza. Secondo: incrementare i servizi alla persona, sull’assistenza domiciliare siamo particolarmente indietro. Comunque, deve essere uno sforzo aggiuntivo e non alternativo alle rsa, indispensabili quando il quadro clinico diventa molto complesso. Terzo: fronteggiare il crescente nesso fra non autosufficienza e impoverimento. Le famiglie con anziani oggi, costituiscono la fascia di popolazione nelle migliori condizioni economiche in Italia. Eccezion fatta per quelle dove gli anziani soffrono di grave non autosufficienza e allora la situazione cambia radicalmente».

Un altro tassello fondamentale è la riabilitazione dei mestieri di cura, relegati a badanti irregolari e operatori sanitari sottopagati: «Il Covid manderà in crisi molti settori professionali, l’intelligenza artificiale farà il resto, ma le professioni di caregiver non potranno mai essere sostituite, perché si fondano sulla relazione fra persone. Devono essere riconosciute loro maggiore dignità e adeguate tutele contrattuali, oltre a percorsi formativi più solidi. Anche perché quello della cura è un settore che potrebbe offrire notevole incremento occupazionale al paese», conclude Gori.

UN’ATTESA INFINITA

Ancor più nell’immediato, c’è da affrontare il tema dell’allungamento delle liste d’attesa, che già prima del Covid-19 contavano tempi superiori all’anno per una semplice visita oculistica. Ora la rete Tribunale del Malato di Cittadinanzattiva lancia l’allarme: «Le uniche regioni che stanno fornendo informazioni sulla riprogrammazione delle visite specialistiche sono Emilia Romagna e Veneto, che hanno intenzione di estendere le visite anche ai weekend. Ma in generale le tempistiche si stanno allungando di sei mesi, un anno. Addirittura si stima il 20 per cento in meno di diagnosi oncologiche. È andato in frantumi tutto il sistema di eccesso alle cure, va ricostruito in fretta. Preveniamo inoltre grandi difficoltà nelle Asl il prossimo autunno per le campagne di vaccinazione antinfluenzale, serve un progetto», dice Valeria Fava, di Cittadinanzattiva.

[[ge:rep-locali:espresso:285345283]]

Nel Lazio si sono dati tempo fino alla prima settimana di giugno per riprogrammare l’attività ordinaria, mentre in Lombardia ospedali e ambulatori puntano a ripartire con visite e servizi essenziali da settembre, «ma ci saranno enormi ritardi perché il 30-40 per cento dei posti letto dovrà restare libero per rispondere a eventuali nuovi picchi epidemici e perché serviranno almeno venti minuti fra una visita e l’altra negli ambulatori, per evitare gli assembramenti delle sale d’attesa», dice Roberto Rossi, della Cgil Funzione Pubblica di Bergamo.

Non va meglio sul fronte delle sale operatorie, dove i chirurghi prevedono di svolgere non più di due interventi ogni sei ore, dove prima se ne facevano quattro: «Ci vorranno tra i sei e i dodici mesi per riportare gli ospedali alla funzionalità pre Covid e bisognerà comunque fare i conti con gli obblighi di sanificazione degni ambienti e i tempi lunghi per spostare in sicurezza un paziente dal reparto alla sala operatoria», avverte Giuseppe Teori, chirurgo ortopedico di Rieti, che a proposito dei finanziamenti alla sanità dice: «C’è il rischio che quei soldi vengano sperperati se affidati agli attuali manager delle Regioni, serve un piano nazionale e bisognerà attentamente vigilare sulle spese».

LA SANITÀ GLOCAL

Le soluzioni non saranno immediate e ci vorranno anni per smaltire gli arretrati e riportare la situazione alla normalità, sempre che si scelga di insistere su un modello sanitario glocal, come lo definisce il professor Francesco Longo della Bocconi: «Il covid-19 ha dimostrato che la sanità ha bisogno di investimenti in hub ospedalieri centralizzati e infrastrutture territoriali decentrate. Le funzioni ospedaliere specialistiche, che si usano poche volte nella vita, devono essere accentrate in pochi poli, ben distribuiti sul territorio nazionale, per concentrare la casistica e massimizzare le competenze cliniche e la ricerca». Al contrario oggi c’è un totale sbilanciamento dei grandi hub di cura (per lo più tra Roma, Milano e l’Emilia Romagna), favorendo il fenomeno dei ricoveri fuori regione, che equivale a un dissanguamento economico per le Regioni più fragili. Ad esempio, in Calabria l’82 per cento dei ricoverati migra in ospedali extra regionali i quali, alla fine della degenza, presentano il conto alla Calabria, che dovendo pagare queste salate parcelle non ha le risorse per migliorarsi al proprio interno. Un circolo vizioso, insomma.

Diversa la strategia a livello territoriale, dove in base agli studi del Cergas occorre sviluppare le infrastrutture di vicinanza: case della salute, strutture intermedie, poliambulatori, cure post acuto e sub acuto, cure domiciliari, cioè i servizi che si usano più frequentemente, nella quotidianità. Questo consentirebbe di ridurre il peso della cura sulle spalle degli ospedali che, l’ha dimostrato il Coronavirus, non hanno le risorse per farsi carico dell’intera esigenza di cura da parte dei cittadini. Semplice a dirsi, complicato a farsi, soprattutto finché la Sanità, che è il primo capitolo di spesa delle Regioni, resterà ad appannaggio di interessi politici ed economici locali, e frammentata in 20 modelli diversi, con qualità e sistemi di gestione estremamente differenti e nessuna solidarietà fra l’una e l’altra. Eppure, di alternative al piano di sanità glocal non ce n’è, se non reggersi forte, fino alla prossima emergenza sanitaria.