«Sull’Appia Antica. E da nessun’altra parte: solo camminando su questa lunga, struggente ferita – che ancora potrebbe unire, scorrendo in un verde ininterrotto, il Colosseo ai Castelli – si può davvero capire cosa potrebbe essere – ancora, e nonostante tutto – Roma».

Così inizia il saggio dello storico dell'arte Tomaso Montanari che l'Espresso pubblica in anteprima ma che si può trovare in libreria, raccolto insieme ad altri scritti su Roma, firmati tra gli altri dall'urbanista Paolo Berdini (anche lui, ma disponibile, probabile assessore della giunta Raggi) e da Edoardo Albinati, da Valerio Magrelli e da Igiaba Scego .

"Rome, nome plurale di città" è il titolo del libro, pubblicato da Bordeauxedizioni. E questa è la cultura a Roma secondo Montanari.

Sull’Appia Antica. E da nessun’altra parte: solo camminando su questa lunga, struggente ferita – che ancora potrebbe unire, scorrendo in un verde ininterrotto, il Colosseo ai Castelli – si può davvero capire cosa potrebbe essere – ancora, e nonostante tutto – Roma. Qui tutti i frammenti della magnificenza antica – quelli che nei musei archeologici annoiano inconfessabilmente anche gli addetti ai lavori – prendono senso e vita: si animano in un contesto, in un tessuto che si fonde col verde e col cielo. Oggi, su quelle pietre, incontri radi ciclisti stranieri, gli occhi spiritati e felici di chi guarda all’Appia come a un incredibile incrocio tra Pompei, Spoon River e il Cammino di Santiago. Varcata la turrita Porta San Sebastiano, li vedi che fissano con curiosità una camionetta dell’esercito, ferma davanti al cosiddetto Arco di Druso. Sulle fiancate grigioverdi c’è scritto «Strade sicure»: ma non vegliano sulla sicurezza dell’Appia, non fermano i Suv che sfrecciano a clacson spiegato. No, fanno la guardia alla villa di qualcuno. Le ville private: ecco il flagello dell’Appia Antica. Poco più avanti una parte delle Mura Aureliane è a terra: un mucchio di detriti transennati ricorda quanto sia letale il peso dei terrapieni su cui poggiano lussureggianti giardini privati e improbabili piscine hollywoodiane. È proprio contro gli abusivisti, «i gangsters dell’Appia», che ha lottato per tutta la vita Antonio Cederna: «L’Appia antica – scriveva nel 1954 – è diventata il luogo geometrico di tutta la cattiva architettura romana, la palestra per gli speculatori principianti, il banco di prova di tutte le più ordinarie e impunite illegalità. I ruderi sono scaduti a miserabili comparse, hanno perduto la loro grandezza, la loro meravigliosa cornice di deserto e di silenzio, immeschiniti, corrosi, spellati. Le stupende rovine della via Appia antica vengono chiuse tra sipari male intonacati, tra muriccioli e filo spinato, come animali esotici e pidocchiosi: statue e rilievi spezzati e trafugati, le iscrizioni usate come materiali da costruzione: la via Appia antica è diventata il canale di scolo dei nuovi quartieri, tagliata, sminuzzata, sventrata». Immagini attualissime: ancora oggi la meraviglia dell’Appia è avvelenata da feste matrimoniali con gli ombrelloni piantati in cima a mausolei monumentali, da pacchianissime location per eventi difese dal filo spinato, da monumenti ridotti a spartitraffico per residenti che vogliono un accesso a doppia corsia. All’incrocio con Via di Fioranello, un bel cartello ricorda a chi la imbocca da qua, che «la Via Appia Antica rappresenta in tutta la sua estensione un monumento storico, patrimonio di tutti. Hai l’obbligo di rispettarla e conservarla integra per le generazioni future». Di là dalla strada, finisce il tratto recuperato dalla Soprintendenza e inizia quello che corre verso Marino, che ancora aspetta di vedere riesumato il selciato e restaurati i monumenti. Per ora mancano i soldi, e così rimane un malinconico teatro di droga e prostituzione anche a mezzogiorno, in mezzo ai rifiuti abbandonati a terra.

Bisognerebbe trovarli, quei soldi: ci vorrebbe un ministro per i Beni culturali degno di questo nome. O un mecenate illuminato. Ma se i ministri e i mecenati veri sono rari, non manca chi vorrebbe mettere un cappello sulla bonifica ventennale attuata dalla Soprintendenza: una storia di successo che comincia a far gola. Autostrade per l’Italia ha presentato un progetto (dall’originale titolo «Operazione Grand Tour») che, in cambio di un’erogazione liberale non ancora precisata, vorrebbe imporre all’Appia «un nuovo modello di gestione» diverso da quello pubblico, istituendo una «cabina di regia» che esautorerebbe lo staff che ha fatto del recupero dell’Appia una best practice internazionale. Un’operazione che, invece di inanziare i progetti pubblici che funzionano, mira ad azzerarli e a sostituirli con altri ben più commerciali, privi di una qualunque visione culturale. Insomma, si scrive “mecenatismo”, si legge “privatizzazione”. In un Montalbano scritto quindici anni fa, Andrea Camilleri schizza il ritratto di un commissario di polizia così fesso «che era cosa cognita che due anni avanti si era fatto convincere ad accattare numerose azioni di una società che avrebbe dovuto trasformare il Colosseo, dopo la sua privatizzazione, in un residence di lusso». Ebbene, non sono convinto che oggi la stessa invenzione letteraria funzionerebbe: perché la privatizzazione del Colosseo e la sua trasformazione in qualcosa di più funzionale, non è poi così lontana. Alludo all’annunciata ricostruzione dell’arena del Colosseo, che Dario Franceschini ha scelto come bandiera del suo ministero, riuscendo a stornare ben 18 milioni e mezzo di euro da un bilancio pubblico alla canna del gas. Questa idea ultra-kitsch deriva in fondo da uno spettacolo: quel «Viaggio nei Fori» che ogni sera, da aprile a novembre, per 25 euro racconta Roma antica attraverso filmati e ricostruzioni agli spettatori che camminano nell’area dei Fori su una «passerella appositamente realizzata» – e con in cuffia la voce di Piero Angela. Così si è deciso: il Colosseo diventerà la più esclusiva location per eventi, un costosissimo set televisivo. Così com’è – a quanto pare – il Colosseo non ci serve più: è soltanto – ha dichiarato Luigi Covatta, già sottosegretario ai Beni culturali – «un inutile dente cariato». Con il rifacimento dell’arena, invece, l’historytelling arriverà a modificare non solo la missione del Ministero per i Beni culturali, ma l’aspetto stesso del monumento: e la sagra del gladiatore sarà aperta dodici mesi l’anno.

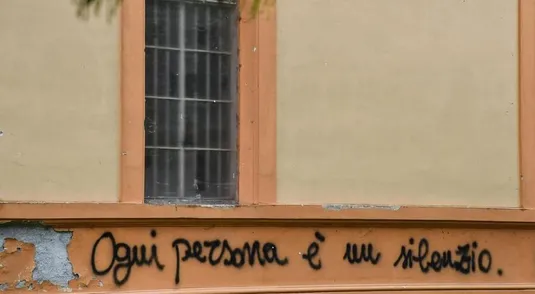

Su un’analoga inversione della scala dei valori (cioè su una tutela posposta a una valorizzazione-spettacolarizzazione-mercificazione) si fondava l’arbitrario e irreversibile intervento che ha colpito un monumento come il Tempio della Pace, dove il sindaco Marino annunciò di voler ripiantare le rose dei tempi di Vespasiano: un ultimo tocco di kitsch a una Roma-Disneyland che – col pretesto di voler intrattenere il pubblico pagante – viene ridotta a giocattolo di lusso per un’intera classe di professori e amministratori in fuga dalla realtà. C’è qualcosa di funebre in questa visione. E il morto sembra essere Roma: non più città viva, ma cadavere da vendere al meglio, e a favore di telecamera. È il lato macabro della Grande Bellezza: un ineffabile miscuglio di decadenza e speculazione, abbandono e marketing, putrefazione e carnevale. Un miscuglio da cui ogni tanto occhieggia un lato violentemente repressivo: quello che ha evacuato il Teatro Valle, distruggendo un esperimento di successo per sostituirlo con il buio, il vuoto, il silenzio. Ha scritto Christian Raimo: «Il Valle è stato un modello di educazione politica, studiato, promosso, premiato anche all’estero... Questo è il senso di quello striscione che campeggia ora davanti al teatro, ora in platea, ora in galleria, dal giugno del 2011, Com’è triste la prudenza. La frase è del drammaturgo Rafael Spregelburd, e la sfida era simile: una battaglia di una nuova classe – quella degli artisti, dei lavoratori della cultura – nel trasformare un desiderio artistico in un modo diverso di vedere il mondo. La sensibilità di una narrazione del contemporaneo che si lancia a immaginare nuovi modelli gestionali. Si tratta di capire non cosa accadrà al Valle, ma cosa accadrà a noi». Ecco, in gioco non ci sono l’Appia, il Colosseo, i templi del Foro o il Valle. In gioco c’è un’idea di città, un progetto di città. La possibilità che lo spazio pubblico torni a essere il luogo in cui una comunità decide il proprio destino. In gioco ci siamo noi: i romani, e gli italiani. In gioco c’è la possibilità di tornare a credere che un cambiamento è possibile: che ci sia, malgrado tutto, un futuro oltre lo storytelling del nulla.

Attualità

23 giugno, 2016LEGGI ANCHE

L'E COMMUNITY