Cultura

20 aprile, 2017Dato più volte per defunto, questo genere televisivo prolifera nei palinsesti. Perché costa poco. Ma i ruoli sono già assegnati e gli ospiti recitano un copione sempre più prevedibile. Il giornalista: «Meglio portare in tv due saggi che la pensano in maniera diametralmente opposta, a interrogarsi sulle grandi domande della vita. Come nelle dispute medievali»

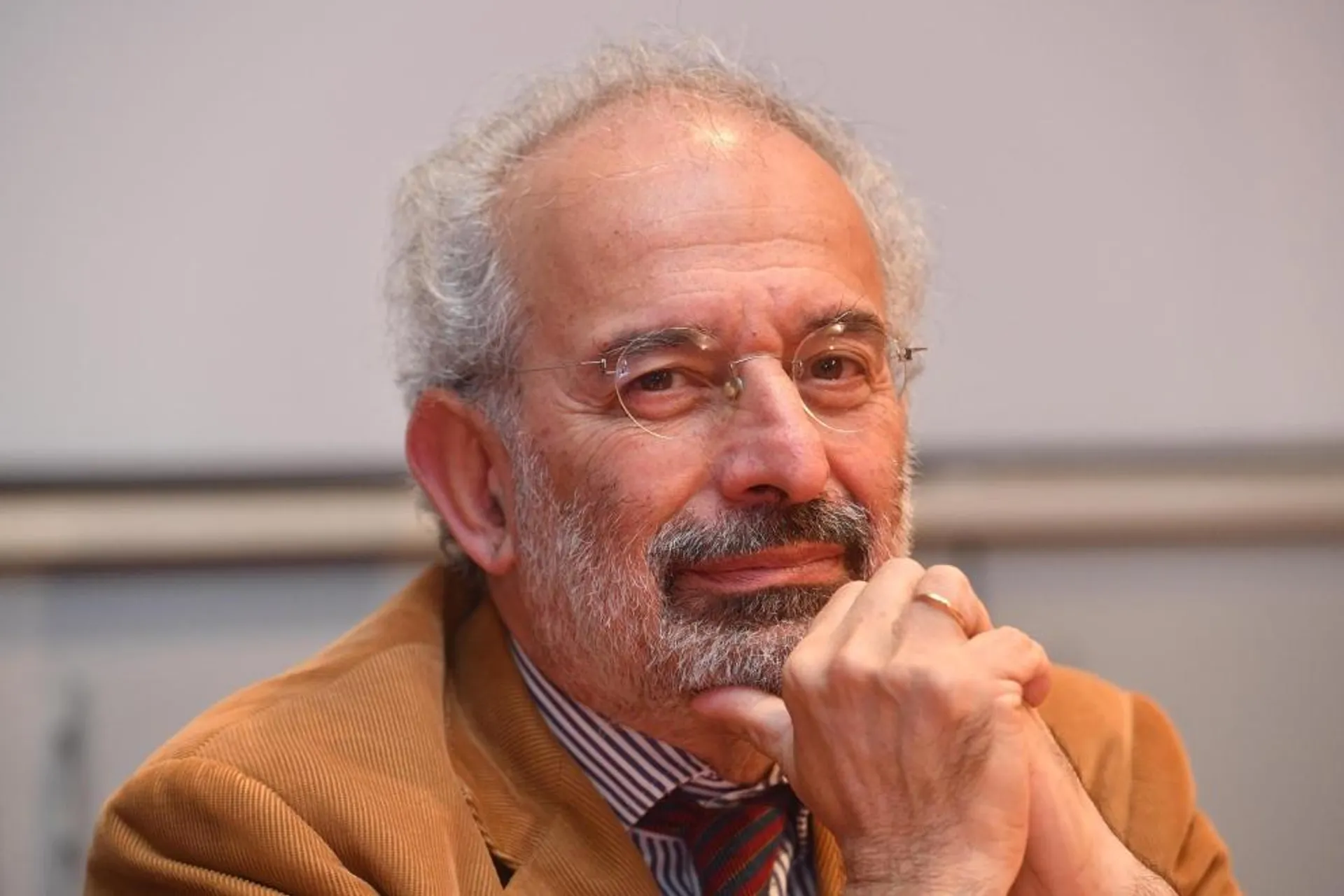

Gad Lerner: "Il talk show è morto, ormai è solo un dialogo tra sordi"

A i tempi di Tangentopoli, preistoria catodica, Gad Lerner racconta sullo schermo l’esplosione della Lega. Prima con “Profondo Nord” poi con “Milano, Italia”, microfoni aperti alla società civile, il giornalista scongela il linguaggio politico della tv di Stato e porta alla ribalta un genere: il talk show. Che dopo un quarto di secolo è logoro, invecchiato ma continua a proliferare. Già da qualche tempo Lerner ha cambiato strada ed è tornato all’approfondimento: dopo “Islam, Italia”, ora è la volta di “Operai” (da domenica 7 maggio su Rai3, ore 22,50), reportage in sei puntate sul mondo del lavoro a trent’anni dall’omonima inchiesta (edita da Feltrinelli) da lui firmata sul mondo della Fiat e delle tute blu.

Il talk show è finito, dato più volte per defunto. Eppure, a giudicare dai palinsesti televisivi, è più vivo che mai. Perché?

«Semplice: costa poco. Viene pagato il conduttore, anche lui sempre meno, mentre lo studio televisivo è sfruttato al massimo, così come le scenografie. La maggior parte degli ospiti interviene gratis, per esibizionismo o perché pensa di trarne vantaggio. In pochi sono retribuiti, lo fanno per mestiere, trascorrono più serate in studio che a casa propria».

Alcuni accusano addirittura questo genere di aver contribuito ad alimentare il populismo. Prima era diverso?

«Da tempo i meccanismi del talk show sono diventati senso comune. Oggi tutti conoscono i trucchi della telecamera e della prevaricazione discorsiva. Quando cominciai a fare televisione si dava il microfono ai protagonisti della società civile, il loro racconto era autentico e riuscivano a sorprenderti con il loro modo istintivo, naturale. In seguito tutto è diventato maniera, recitativo, professionismo della retorica pubblica. La ripetitività ha annullato l’ascolto fino alla sordità assoluta».

Lei ha condotto talk show per oltre vent’anni. Perché ha cambiato rotta?

«Ne sono uscito con le mie gambe prima che mi buttassero fuori, se vogliamo metterla così. Ricevo tuttora proposte per tornare a condurre talk show, non so per quale perverso gusto del vintage, ma non lo rifarei, ho visto quel linguaggio usurarsi fino in fondo. Avevo cercato di coltivare una nicchia di confronto diverso in televisione, soprattutto con “L’infedele”. Lo accusavano di essere elitario, anche se raggiungeva punti di share superiori a quelli in cui si è frantumato il talk show di oggi».

Sembra segnato il destino di questo genere...

«Sono convinto che un ascolto autentico si gioverebbe di formule completamente diverse. Ad esempio, sarebbe interessante mettere in studio due saggi che si rispettano reciprocamente, curiosi l’uno degli argomenti dell’altro, a interrogarsi sulle grandi domande della vita, secondo il modello della disputa medievale. Forse così si riuscirebbe a oltrepassare la barriera della sordità reciproca».

Quanto è importante per un giornalista saper ascoltare?

«È importante lasciarsi spiazzare, mettersi in discussione. Se sei un giornalista di buona volontà prima di partire hai studiato, costruito un dossier e un’ipotesi. Quando sei sul campo questa ipotesi in genere viene smontata, in tutto o in parte. È il bello del nostro mestiere».

Con “Operai” torna a raccontare il mondo del lavoro, a trent’anni dalla sua inchiesta sulla Fiat e sulle tute blu. Cosa è cambiato da allora?

«C’è una cosa che mi mette quasi in imbarazzo. Non mi era mai capitato che, andando in giro per le case, nei luoghi di lavoro, nei giardinetti per incontrare le persone, tante mie interviste fossero interrotte da lacrime. Io che ho sempre detestato la tv del dolore e nelle mie trasmissioni mi sono imposto di non riprendere mai con la telecamera qualcuno che piangesse. Uno dei motivi, ne sono sicuro, è che le persone che ho incontrato non sono abituate ad essere ascoltate».

Reportage contro talk show. Ma in Italia c’è un pubblico pronto all’ascolto?

«Che esista l’ho verificato con stupore con “Islam, Italia”. Non mi sarei mai aspettato che facesse gli ascolti che ha fatto. Il merito è la capacità di sorprendere: all’inizio era l’elemento forte del talk show, prima che diventasse recitativo, commedia dell’arte con le maschere del buono, del cattivo, dell’idiota, del potente. Ruoli già assegnati in anticipo, che sono sempre gli stessi a interpretare».

Nella vita di tutti i giorni gli italiani sanno prestare attenzione al prossimo?

«Oggi l’Italia è un Paese diviso in compartimenti stagni: ci si ascolta solo tra simili e si diffida di chi non fa parte della comunità ristretta. La sordità è cresciuta, e non solo per ragioni demografiche».

Eppure i social media facilitano la comunicazione e il dialogo, anche se in forma stringata.

«Non è altro che una sublimazione della propria solitudine. La comunità virtuale è quasi sempre fasulla, incentiva a restare isolati e separati. E quindi sordi».

Il talk show è finito, dato più volte per defunto. Eppure, a giudicare dai palinsesti televisivi, è più vivo che mai. Perché?

«Semplice: costa poco. Viene pagato il conduttore, anche lui sempre meno, mentre lo studio televisivo è sfruttato al massimo, così come le scenografie. La maggior parte degli ospiti interviene gratis, per esibizionismo o perché pensa di trarne vantaggio. In pochi sono retribuiti, lo fanno per mestiere, trascorrono più serate in studio che a casa propria».

Alcuni accusano addirittura questo genere di aver contribuito ad alimentare il populismo. Prima era diverso?

«Da tempo i meccanismi del talk show sono diventati senso comune. Oggi tutti conoscono i trucchi della telecamera e della prevaricazione discorsiva. Quando cominciai a fare televisione si dava il microfono ai protagonisti della società civile, il loro racconto era autentico e riuscivano a sorprenderti con il loro modo istintivo, naturale. In seguito tutto è diventato maniera, recitativo, professionismo della retorica pubblica. La ripetitività ha annullato l’ascolto fino alla sordità assoluta».

Lei ha condotto talk show per oltre vent’anni. Perché ha cambiato rotta?

«Ne sono uscito con le mie gambe prima che mi buttassero fuori, se vogliamo metterla così. Ricevo tuttora proposte per tornare a condurre talk show, non so per quale perverso gusto del vintage, ma non lo rifarei, ho visto quel linguaggio usurarsi fino in fondo. Avevo cercato di coltivare una nicchia di confronto diverso in televisione, soprattutto con “L’infedele”. Lo accusavano di essere elitario, anche se raggiungeva punti di share superiori a quelli in cui si è frantumato il talk show di oggi».

Sembra segnato il destino di questo genere...

«Sono convinto che un ascolto autentico si gioverebbe di formule completamente diverse. Ad esempio, sarebbe interessante mettere in studio due saggi che si rispettano reciprocamente, curiosi l’uno degli argomenti dell’altro, a interrogarsi sulle grandi domande della vita, secondo il modello della disputa medievale. Forse così si riuscirebbe a oltrepassare la barriera della sordità reciproca».

Quanto è importante per un giornalista saper ascoltare?

«È importante lasciarsi spiazzare, mettersi in discussione. Se sei un giornalista di buona volontà prima di partire hai studiato, costruito un dossier e un’ipotesi. Quando sei sul campo questa ipotesi in genere viene smontata, in tutto o in parte. È il bello del nostro mestiere».

Con “Operai” torna a raccontare il mondo del lavoro, a trent’anni dalla sua inchiesta sulla Fiat e sulle tute blu. Cosa è cambiato da allora?

«C’è una cosa che mi mette quasi in imbarazzo. Non mi era mai capitato che, andando in giro per le case, nei luoghi di lavoro, nei giardinetti per incontrare le persone, tante mie interviste fossero interrotte da lacrime. Io che ho sempre detestato la tv del dolore e nelle mie trasmissioni mi sono imposto di non riprendere mai con la telecamera qualcuno che piangesse. Uno dei motivi, ne sono sicuro, è che le persone che ho incontrato non sono abituate ad essere ascoltate».

Reportage contro talk show. Ma in Italia c’è un pubblico pronto all’ascolto?

«Che esista l’ho verificato con stupore con “Islam, Italia”. Non mi sarei mai aspettato che facesse gli ascolti che ha fatto. Il merito è la capacità di sorprendere: all’inizio era l’elemento forte del talk show, prima che diventasse recitativo, commedia dell’arte con le maschere del buono, del cattivo, dell’idiota, del potente. Ruoli già assegnati in anticipo, che sono sempre gli stessi a interpretare».

Nella vita di tutti i giorni gli italiani sanno prestare attenzione al prossimo?

«Oggi l’Italia è un Paese diviso in compartimenti stagni: ci si ascolta solo tra simili e si diffida di chi non fa parte della comunità ristretta. La sordità è cresciuta, e non solo per ragioni demografiche».

Eppure i social media facilitano la comunicazione e il dialogo, anche se in forma stringata.

«Non è altro che una sublimazione della propria solitudine. La comunità virtuale è quasi sempre fasulla, incentiva a restare isolati e separati. E quindi sordi».

LEGGI ANCHE

L'E COMMUNITY

Entra nella nostra community Whatsapp

L'edicola

Criptocrime - Cosa c'è nel nuovo numero de L'Espresso

Il settimanale, da venerdì 18 luglio, è disponibile in edicola e in app