L’ottagono centrale, punto d’incrocio delle due strade che attraversano la piazzetta, era curiosamente stipato di un nutrito gruppo di persone, molte delle quali vestite con abiti operai, che andavano avanti e indietro partecipando a un lavoro in corso di cui né io, né il mio amico (né alcuno dei tanti che come noi erano entrati nella galleria per ripararsi) coglievamo, sul momento, la natura.

Alcuni sembravano elettricisti (c’erano cavi dappertutto, per cui niente di più facile che lo fossero), altri dei facchini. Una coppia più stirata negli abiti si scambiava sottovoce delle opinioni, che apparivano tanto come le direttive del progetto in corso di realizzazione, un po’ come farebbe un direttore di cantiere o un geometra che vigili sul corretto svolgimento di una ristrutturazione.

A nessuno dei presenti era ancora successo di fare quell’esperienza in 3D (una sorta di master fortuito che ti offre l’accesso gratuito alla stanza dei bottoni, anche se per un tempo limitato), per cui restammo tutti un po’ intronati prima che il direttore di produzione, con garbata insofferenza, ci pregasse di levarci di torno e lasciar lavorare la troupe. Io e il mio amico fummo i primi a indietreggiare mentre l’aiuto regista, molto meno diplomatica del direttore di produzione, urlò alle prime file dei curiosi: «Ma che avete da guardare, non avete mai visto un set cinematografico?»; al che quelli risposero semplicemente (in perfetta buona fede, oltretutto): «No», lasciandola senza parole e facendo sghignazzare di nascosto i più spiritosi dell’équipe.

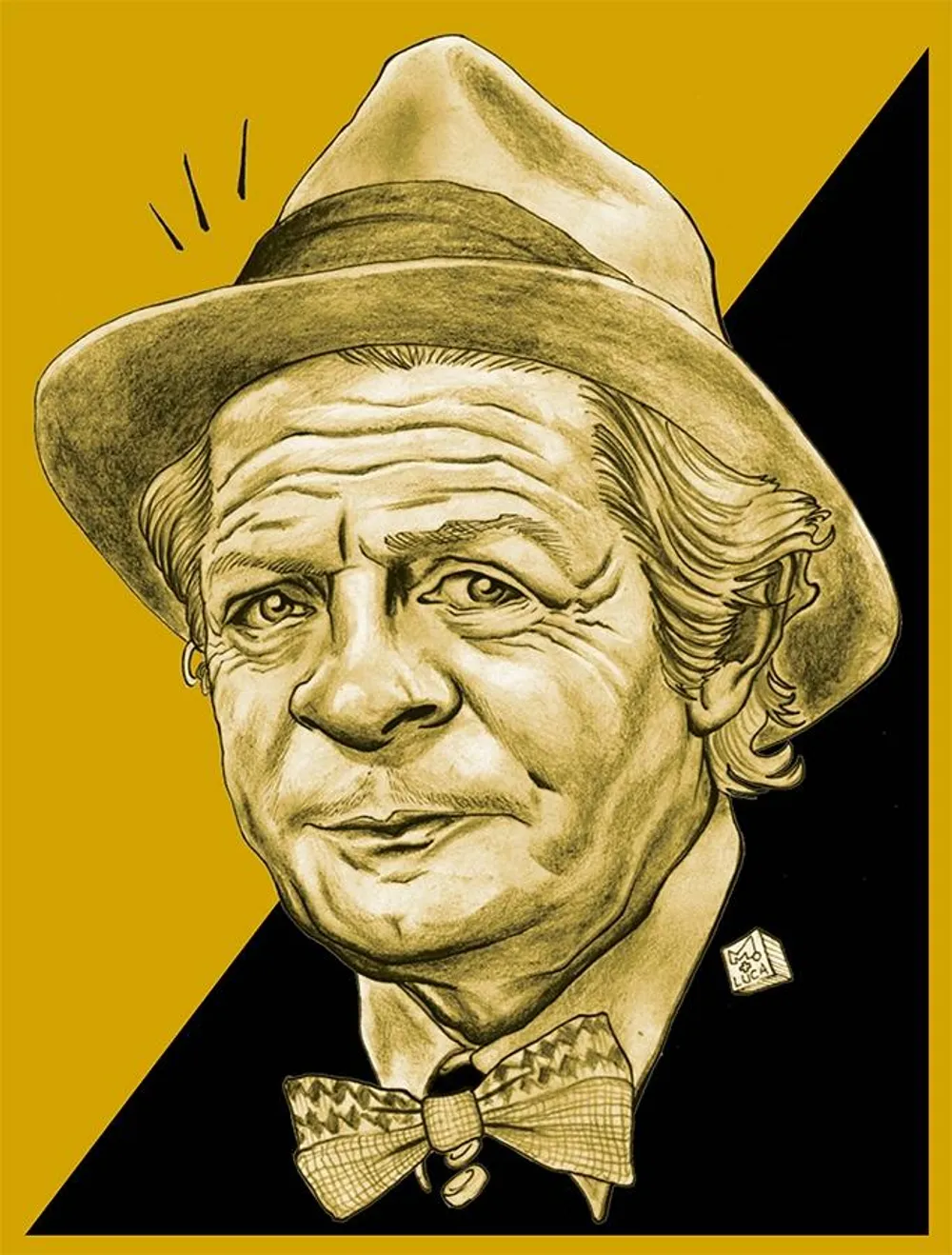

Fu allora che, spostandoci verso l’uscita della galleria che s’affaccia sul San Carlo, mi trovai davanti una sedia (giustamente) da regista, di quelle di legno e stoffa, su cui, alla seconda occhiata, riconobbi, in giacca, cravatta e cappello, Jack Lemmon.

«Oh, Lello» - dissi al mio amico, indicandogli Jack Lemmon a neanche un metro di distanza, - «Guarda, è Jack Lemmon!».

«Ah, sì», fece Lello, come avesse detto: «Capirai: abita nel mio palazzo, proprio ieri gli ho firmato la delega per l’assemblea del condominio, e gli frego regolarmente L’Espresso dalla cassetta delle lettere»; e subito dopo, strabuzzando gli occhi su Jack Lemmon nell’attimo stesso in cui, riconoscendolo, realizzava la demenzialità della sua risposta: «Come, Jack Lemmon?».

«Oh, giovane» - mi chiese una signora alle mie spalle, addirittura sottovoce - «Ma che cinema è?».

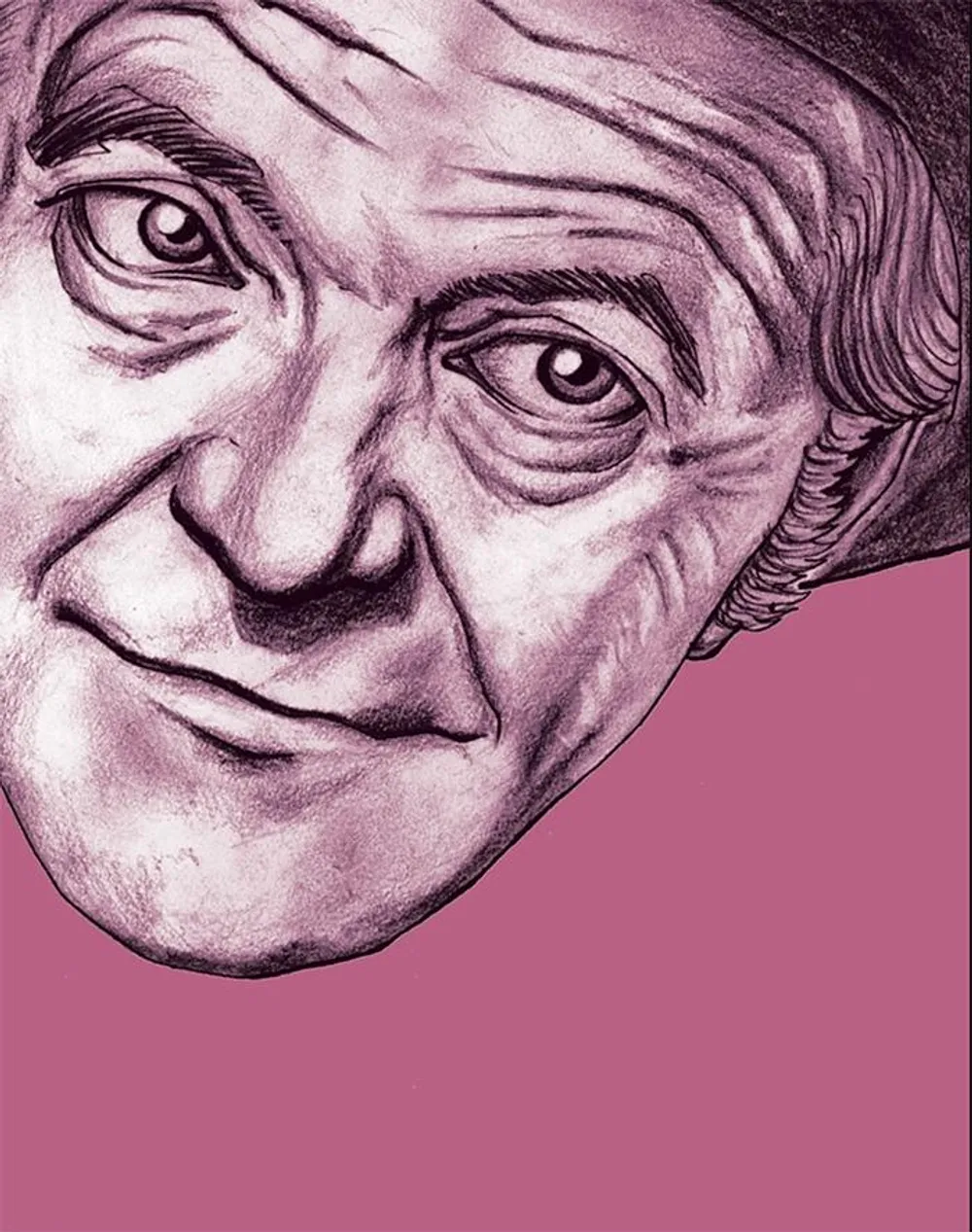

Il film era “Maccheroni”, di Ettore Scola, e quella che di lì a poco avrebbero girato era una scena in cui Lemmon coglie Mastroianni alle spalle mentre il suo amico di tanti anni prima (di cui inizialmente aveva perduto la memoria) scriveva (commentandolo ad alta voce, come se qualcuno gli stesse suggerendo le battute) il testo di una sceneggiata su una Olivetti portatile al tavolino di un caffè della galleria.

In questo nemmeno tanto breve amarcord è condensato il mio immaginario di Napoli, una sorta di surgelato affettivo dell’unicità estetica e culturale della città in cui sono nato. Dal giorno di quell’episodio neanche poi così memorabile (sarà capitato a chiunque d’imbattersi in un set, andando in giro per strada), la galleria Umberto (già di per sé bellissima, come credo concorderà chiunque la conosca) è diventata un’astrazione, una sorta di tempio dove si è fermata (più che formata) la mia percezione della città, il luogo in cui più che altrove mi è sembrato di averla conosciuta intimamente. Esattamente quello che accade ad ogni relazione con una persona vivente, quando arriva il momento in cui - non sapremmo dire perché, né cosa abbiamo fatto per meritarcelo - sentiamo l’altro da noi in una dimensione profonda, e siamo convinti di averlo colto nell’essenza. È quello il momento in cui la memoria costruisce scenografie, salda il luogo al ricordo, carica la scena di una potenza sensibile che si conserva negli anni.

Così, quando penso a Napoli, il fotogramma che per primo mi appare è quello di Galleria Umberto la mattina delle riprese del film di Scola, con Jack Lemmon seduto sulla sedia del regista e Mastroianni che esce da un furgone e un attimo dopo lo raggiunge, sollevando le sopracciglia e piegando il sorriso in quell’espressione intimorita e vagamente infelice che disegnava la dolcezza del suo viso già invecchiato: una sorta di camerino napoletano, un retropalco naturale di tutto ciò che a Napoli si muove e accade e lì dentro si ritira e fa pausa, in quel separé aperto al pubblico che della città racchiude l’odore, la raffinatezza, lo splendore, l’antico e soprattutto il senso di familiarità che subito avvinghia chiunque passi da Napoli anche una sola volta.

Perché Napoli ha questo di caratteristico, rispetto ad altri centri del mondo: non si mette in mostra, non si trucca, fa patrimonio comune della sua bellezza, la regala, la dissipa (quante volte, attraversando le sue strade, hai l’impressione dello spreco; quante volte, cogliendone l’unicità, ti scopri a rimproverarla per quanto poco si atteggi, quanto tenga i prezzi bassi, quanto sia sprovveduta, inconsapevole del suo valore, indifesa con chi si approfitta di lei).

Napoli non richiama turismo d’élite, dà confidenza a chiunque. Accoglie. Ha il fascino dell’usato. È una città vissuta, incapace di offrirsi in modalità preconfezionata, finanche quando la ristrutturano. Non c’è mai stata, né mai ci sarà (per fortuna) una Napoli da bere; nemmeno in quel salotto pubblico in pieno centro che è la Galleria Umberto, dove la sera, alla chiusura dei negozi, giocano a pallone i bambini e se ne riappropriano, perché quel posto è anche loro, rappresentanza e disimpegno, salotto e cortile. In più, per me, per il mio amico Lello e di sicuro per la signora che mi chiese che cinema stessero girando, anche il teatro naturale, continuamente popolato da comparse spontanee dove, ogni volta che ci torno, rivedo i fantasmi di Lemmon e Mastroianni che si sorridono al tavolino del caffè che affaccia su via Toledo.

Diego De Silva è nato a Napoli. Scrittore, sceneggiatore, drammaturgo, collabora con diversi giornali. Il suo ultimo romanzo si intitola “Divorziare con stile” (Einaudi).