La fuoriserie alterna sgommate a un procedere a passo d’uomo. A bordo un giovane imprenditore modenese, dall’aria pulita e i modi manageriali, impegnato in una trattativa singolare. L’uomo indica lungo le strade della Capitale i posti dove vorrebbe aprire una catena di pizzerie. E chiede al guidatore come fare per evitare problemi: gli hanno spiegato che, soprattutto in periferia, ci sono altre regole da rispettare e non vuole finire invischiato in guerre tra criminali. Ma la persona al volante gli offre una certezza: «A Roma ci stanno i Casamonica e basta. Andò stamo noi nessuno viene a rompe er cazzo». Giuseppe Casamonica, detto Bìtalo, è il padrino del clan e sa come funzionano le cose.

Non c’è un’altra organizzazione criminale che osi opporsi al clan più potente dentro e fuori il Grande Raccordo Anulare. Perché se non c’è Giuseppe ci sono i fratelli, gli zii, i cugini. Una rete fluida e temuta che garantisce protezione in cambio di soldi. Da pagare ogni settimana, altrimenti sono botte. L’imprenditore incalza. La sua curiosità però nasconde un altro interesse: è un ufficiale dei carabinieri sotto copertura, con la missione di definire i confini dei Casamonica. Domanda timoroso: «Coprite pure questa zona? So che avete avuto problemi con gli albanesi…». Il boss è quasi sorpreso: «Tu quando dici Casamonica a Roma hai detto qualcosa. Agli albanesi gli abbiamo rotto le ossa e li abbiamo mandati via».

Il mondo dei Casamonica si muove ancora più in basso del “mondo di mezzo”, più giù del “mondo della strada”. Prospera sotto il livello a cui le istituzioni guardano, domina i meandri più oscuri. Sono come «i topi di fogna», invisibili finché non sbucano in superficie. Ma sono capaci di divorare tutto. «Ti si mangiano sono tanti, sono pieni di fratelli e cugini che si muovono», dice terrorizzato un calabrese legato alla ’ndrangheta.

Un clan di mille affiliati imparentati tra loro e un impero che si espande nella zona sud della Capitale. Sinti, nati giostrai e allevatori di cavalli si sono trasformati in malacarne. Una mafia forte, costruita con il cemento del vincolo familiare, in grado di trattare con le altre organizzazioni che le riconoscono prestigio, controllo del territorio, capacità di diversificare gli affari e di instaurare reti di relazioni importanti. Ossia capaci di dominare. Da braccio armato del cassiere della banda della Magliana Enrico Nicoletti sono passati alle estorsioni, all’usura e alla droga per conto proprio. Hanno stretto accordi con la potente ’ndrina degli Strangio, sono diventati “mediatori culturali” per il nero Massimo Carminati e il ras delle coop Salvatore Buzzi, fino a farsi società imprenditrice. Un’ascesa inarrestabile.

Le feste tra candelabri e specchi

Arrivati dall’Abruzzo e dal Molise negli anni Settanta, hanno messo radici in quel quartiere di baracche per sfollati raccontato da Pier Paolo Pasolini. All’ombra dei resti dell’acquedotto Felice, con le arcate che scompaiono dietro mura e cancelli, hanno costruito la loro roccaforte. Si sono piazzati a pochi chilometri dal centro di Roma per avanzare tra palazzoni di edilizia selvaggia, sale slot e abbandono, tollerati da una metropoli sempre più rassegnata e impaurita. Criminalità zingara e “de noantri” che dentro al vicolo di Porta Furba decide la droga, il butì, da comprare e vendere; il tasso di usura da applicare; a chi far pagare il pizzo. Dentro un via-vai di “cavalli” a prendere le dosi, gente terrorizzata che li implora perché non ha i soldi per pagare e loro, i padroni, che sfrecciano su Ferrari e Porsche suonando forte il clacson per confermare il prestigio criminale.

Quando giri per il loro territorio, ti accorgi di avere a che fare con una realtà che è tutt’uno con la vita dei quartieri. «Non so di casi di estorsione, se ne conoscessi li denuncerei», risponde il giovane prete della zona. È arrivato da pochi mesi nella chiesa di San Gaspare del Bufalo, una struttura progettata da Pier Luigi Nervi con un oratorio che accoglie senza tetto e bambini del quartiere: «Ci sono tanti figli dei Casamonica che vengono a catechismo, ma sono famiglie povere. Ci presentano la dichiarazione dei redditi che attesta la loro condizione e noi li aiutiamo», spiega. Carità cristiana verso i nullatenenti, che hanno dietro un clan con un patrimonio stimato in 100 milioni di euro e ragazzini che sfoggiano al polso le maglie massicce di orologi di lusso.

La Basilica di San Giovanni Bosco è solo qualche chilometro più in là. Quello è il luogo dell’apoteosi, tre anni fa, il funerale trionfale di “zio Vittorio” con la carrozza, i petali dall’elicottero per celebrare il re di Roma. La morte che diventa reality, un bene di consumo per mostrare lo sfarzo del potere. Don Giancarlo minimizza: «È stato un caso, sono venuti solo perché la chiesa era grande. Io da quel giorno non li ho visti più». Eppure in quella parrocchia sono stati battezzati i figli del padrino e quelli dei suoi fratelli. Perché la famiglia è tutto. Battesimi, matrimoni e funerali ne scandiscono la vita; stringono i legami trasformando i singoli in manipolo, come le dita che si chiudono nel pugno; decretano gerarchie e ruoli. Come i boss siciliani e calabresi. Tutto deve essere approvato dal clan, nozze e riti. Così davanti alla fuitina d’amore di una Casamonica con un rom povero, si è pronti a punire lo sgarro tentando di ammazzare la famiglia del giovane. «È la razza propria che è fatta in questa maniera. Se a me me serve una cosa, pure se io sto in difficoltà, vado da mi’ zio e mi’ zio m’aiuta», chiarisce il padrino Giuseppe Casamonica.

Uniti per sempre, ognuno con i suoi compiti perché «anche noi zingari c’abbiamo delle regole. Funziona come in Calabria, abbiamo una gerarchia», fa sapere Liliana, la sorella maggiore promossa reggente durante l’assenza del capo. È lei che va a trovarlo in carcere per prendere gli ordini. Perché anche quando i capi finiscono in galera non si disperano: «Parliamo la nostra lingua, le guardie non capiscono e possiamo fare come ci pare».

Le donne sono sempre più in primo piano: prendono decisioni, tengono i conti, pagano medici e avvocati con decine di migliaia di euro nascosti nel forno della cucina o murati nel salone decorato a stucchi, tra centrini e tigri di porcellana a far da guardia. Custodiscono la droga in camera da letto, nel comò, ma solo di giorno, con le vedette che avvisano dell’arrivo di facce sconosciute e non autorizzate ad entrare. Alla sera hanno il compito di portare “la roba” fuori da casa per timore delle perquisizioni. Confezionano le dosi, da nascondere nei fazzoletti.

Un compito delicato su cui non è concesso sbagliare. Donne che con i bastoni inseguono i cronisti in strada, protetta dai figli a cui hanno insegnato a urlare contro “gli infami” «siamo tutti innocenti». Devono far vedere a tutti che quella zona è cosa loro. Belle da giovani, con i capelli lunghi corvini e le forme generose, sono destinate a saltare l’adolescenza e trasformarsi in adulte precoci. Le ritrovi presto madri che nascondono il corpo già segnato dalla vita sotto gonne lunghe. In casa bisogna essere dimesse, è concesso l’unico vezzo delle unghie lunghe smaltate di brillantini, tanto che quasi non le riconosci quando per le ricorrenze sfoggiano vestiti firmati e luccicanti. Quelle feste tra candelabri e specchi con menù a cinque portate serviti in ristoranti interamente riservati a loro e dove non pagano il conto, non sono momenti di gioia ma impegni di rappresentanza. Fuori i ragazzi più muscolosi controllano tutto, mentre auto di lusso riempiono i parcheggi.

L’uniforme è la tuta da ginnastica, con i tatuaggi che spuntano dalle maniche piegate e le collane d’oro. In tasca rotoli di banconote, anche 5 mila euro, perché le estorsioni si pagano in contanti. Immancabili i pitbull, spesso costretti a gare mortali per raccogliere scommesse.

Il loro stile non è alieno in quelle borgate. Da immortalare con un selfie e postare sui social. Gli orologi di lusso non sono solo simboli ma anche un terminale dell’economia criminale: il metodo per auto-riciclare perché sono più sicuri. Lo chiarisce il ventenne Guerrino a un amico che vorrebbe fargli produrre film attivando conti offshore per ripulire i guadagni crescenti del clan: «L’orologio non perde valore».

La città è terra di conquista. C’è da allargare casa per il matrimonio? Costruiscono sul marciapiede. La macchina nuova ha bisogno di più spazio per entrare in garage? Spostano la fermata dell’autobus. Nessuno si oppone. Arroganza urbanistica con le statue di marmo alte tre metri, i portoni barocchi e dentro i water d’oro zecchino tra i reperti dei tombaroli. Hanno ville confiscate ma se ne fregano e restano lì. Rastrellano appartamenti nelle palazzine d’edilizia popolare, ne decidono persino l’assegnazione, ma non ci vivono, per non mischiarsi ai “gaggi”, gli stranieri.

Prestanome per centri estetici e bar

Non hanno neppure bisogno di sparare. A fucili e pistole, preferiscono i pugni. Sanno picchiare duro, alcuni sono pugili professionisti, come l’ex campione olimpico Romolo, poi finito in cella per estorsione. Capaci di prendere a cinghiate una disabile solo perché osa criticare la loro bravata in un bar della Romanina e scaraventare bottigliate addosso al barista rumeno colpevole di non averli serviti per primi. La violenza plateale, come nel pestaggio del “Roxy Bar”, non era solo follia: in quell’aggressione c’era marketing criminale: «Qui comandiamo noi e se non fai quello che diciamo, ti ammazziamo». E la spavalderia davanti al giudice di uno dei giovani autori del raid, Antonio Casamonica - «Mi sono intromesso per proteggere la signora, anche per salvaguardare una bambina di colore che era nel bar» - può avere un sapore da commedia, ed invece è espressione di una cialtroneria più romanesca che gitana, plastica in quel gesto finale dopo avere devastato il bar: il braccio alzato per dare “il cinque” al complice prima di sgommare su una Ferrari nera.

La periferia che sborda in rivoli di caseggiati dormitorio che la uniscono al mare e ai Castelli romani è una terra di nessuno, terra dei Casamonica. Un nome che si sussurra e si rispetta. Perché appunto loro sono tutti e nessuno: «Dei Casamonica devi avé paura perché noi siamo tanti e se pure vado in carcere te vengono a cercà in 100 e non campi più». Perché nelle borgate dove le istituzioni si sono eclissate spesso sono l’unica autorità. Basta girare nel loro quartiere: «Loro sostengono che dentro “casa” non si devono fare casini», constata una signora. I Casamonica regnano, l’alternativa è il caos. Quindi conviene doppiamente tacere. Lo stesso cappio volontario che zittisce gli usurati, costretti a onorare anche tassi annui del 1.000 per cento altrimenti sono botte. «Sono degli animali che squartano le persone, lo sanno tutti… neanche sotto tortura li denuncerò».

E c’è chi quando non ce l’ha fatta più a pagare è scappato persino dall’Italia. Anche se, incredibilmente, il conduttore radiofonico Marco Baldini, ex spalla di Fiorello, sostiene di avere ricevuto denaro da loro senza chiedere nulla in cambio e spiega di avere «più paura dei magistrati» e della denuncia per falsa testimonianza. Poco fuori dal fortino di Porta Furba è sufficiente attraversare via Tuscolana per trovarli tra videopoker e pensionati alla ricerca della vincita. All’alba sotto l’insegna del “All In” un ragazzo di colore dorme sull’ingresso, ma sa di doversene andare prima dell’apertura. Dentro c’è una sorta di agenzia del clan: spacciano al minuto e se qualcuno perde al gioco sono pronti a investire su di lui. Fanno girare i soldi della droga, ceduta persino dal re camorrista della Capitale Michele Senese, comprano centri estetici e bar con un intreccio di prestanome che gli investigatori faticano a sbrogliare.

«Noi semo i più forti», si vanta il giovane figlio del boss. Una convinzione cementata finora dal senso di impunità. Suo padre, il capo Giuseppe Casamonica, condannato per narcotraffico, è riuscito a trascorrere parte degli arresti in una comunità di recupero: porte sempre aperte, niente sbarre né telecamere. Lo hanno mandato lì i giudici di sorveglianza, ritenendolo un semplice tossicodipendente da recuperare. Doveva restare in quella comunità modello «per scongiurare il pericolo di ricaduta» ma durante la detenzione, secondo le ultime contestazioni, il padrino ha continuato a controllare il suo regno.

Per i Casamonica la lentezza della giustizia è una pacchia. Il boss era già stato condannato per estorsione, ma era tornato libero perché la prescrizione è arrivata prima della sentenza definitiva: tra due gradi di giudizio sono passati sei anni. A Roma accade almeno in un terzo dei procedimenti.

La fama di impunità è stata lacerata martedì 17 luglio. Per la prima volta, la procura di Roma ha unito i pezzi della galassia criminale ed ha contestato l’associazione mafiosa. Due pentiti hanno fornito ai pm Michele Prestipino e Giovanni Musarò gli strumenti per colpire i Casamonica, rivelandone la natura dall’interno e dall’esterno. Ha parlato l’uomo incaricato di tenere i rapporti con i calabresi. Ma soprattutto ha parlato la moglie di uno di loro: una “gaggia”, un’estranea mai accettata dalla famiglia, si è ribellata. Ha deciso di collaborare con la legge per dare un futuro ai suoi figli. È un esempio da seguire.

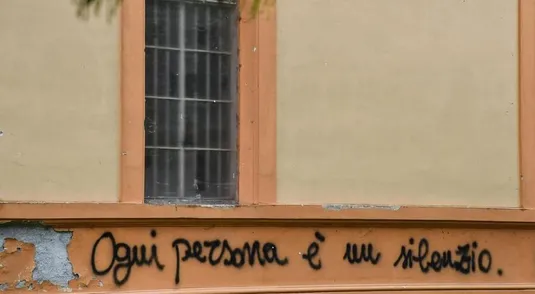

Quale futuro avranno questi quartieri dopo la retata? I Casamonica ora sono stati azzerati nel loro vertice, con ville e quote societarie sequestrate, ma il problema è profondo e non saranno gli arresti a risolverlo. Come in tutti i contesti criminali, se le istituzioni non riconquisteranno il territorio, il vuoto verrà occupato da altri. Tutti hanno applaudito all’intervento della procura. Per poi ricominciare a voltare lo sguardo, abbandonando larghe zone della metropoli al suo destino, senza interventi per ripristinare una legalità quotidiana, senza che alla rassegnazione dei cittadini si sostituisca una lezione di speranza. Proprio quello che i Casamonica e i loro emuli vogliono. Aspettano che torni il silenzio per ricominciare a comandare.

Attualità

5 agosto, 2018Fratelli e cugini, mille affiliati, dalle giostre allo spaccio. Ecco come la famiglia è arrivata a spadroneggiare nella Capitale. «Sono animali che squartano le persone. Neanche sotto tortura li denuncerò», dice una vittima

LEGGI ANCHE

L'E COMMUNITY

Entra nella nostra community Whatsapp

L'edicola

Criptocrime - Cosa c'è nel nuovo numero de L'Espresso

Il settimanale, da venerdì 18 luglio, è disponibile in edicola e in app