Nella notte tra il 6 e il 7 dicembre scorso gruppi di uomini armati non identificati hanno assaltato l’edificio uccidendo venti manifestanti e ferendone più di cento. Un attacco sanguinoso, coordinato, parte della campagna di violenza e intimidazione contro i manifestanti che hanno riempito le strade.

Il dottor Muslim Ben Aqeel Ismael al garage Sinak conosce uno per uno i sopravvissuti, era qui anche la mattina dopo il massacro, tra le stanze date alle fiamme sul tetto e gli angoli delle pareti ancora sporchi del sangue delle vittime. Stringe la mano a Hussein, che quella notte era lì. È stato pugnalato alla mano e al braccio destro. Alza la manica della tuta per mostrare i segni delle ferite.

I pochi che restano a Sinak, oggi, sono quelli che hanno visto. Erano lì quando i corpi senza vita dei compagni venivano lanciati dal sesto piano del garage, e una dottoressa trascinata via, uccisa, il suo corpo abbandonato sul ponte antistante. Chi resta oggi a Sinak aspetta il ritorno dei manifestanti picchiati e catturati. Ammesso che ritornino. Mohammed ha il braccio fasciato da una benda, un panno blu lo sostiene intorno al collo. È stato colpito da un proiettile, un pezzo è ancora all’interno del braccio. Ma in ospedale Mohammed non va. Perché ha paura di essere schedato. «Chi veniva trasportato negli ospedali pubblici all’inizio delle proteste», dicono, «non è mai tornato indietro».

E allora Mohammed cammina, zoppica, quando muove il braccio stringe i denti, e dice: «Oggi non possiamo andare in ospedale perché abbiamo paura, ma tanto non potevamo curarci perché siamo poveri». Perché anche la sanità, in Iraq è parte delle capillari dinamiche clientelari e corruttive.

La dinamica dell’attacco al garage al Sinak non è ancora chiara. Quello che è certo è che gruppi di uomini arrivati da piazza Al Khilani, armati di kalashnikov, hanno iniziato a sparare contro i manifestanti a sangue freddo. Mustafa Mohammed Jassem ha 22 anni, era seduto al sesto piano con un gruppo di ragazzi del suo quartiere, Sadr City, una delle zone più povere di Baghdad, quando è arrivato un uomo gridando: «È arrivato il vostro momento».

«Mi ha preso per i capelli e mi ha strascinato a terra. Poi sono arrivate altre due persone e una mi ha pugnalato, ci insultavano gridando che siamo traditori dell’Iraq, poi mi hanno trascinato lungo le scale», dice tra lunghe pause. Alza la maglietta e mostra i segni delle pugnalate sulla schiena, e poi china la testa per mostrare quelle sul capo: «Sono venuti per uccidere. Puntavano alle persone, nessuno sparava in aria».

Ahmed Salah ha quattordici anni, è uno dei pochi sopravvissuti al massacro di al Sanak ad essere stato già rilasciato, anche lui ha visto arrivare i miliziani e dare fuoco alle scale per impedire a chi era sul tetto di scappare e a chi era ai piani inferiori di salire per aiutarli. «Uno di loro in cima alle scale sparava a chiunque cercasse di salire, ho provato a nascondermi tra i cartoni e una coperta, dicevo di avere paura. Mi hanno bendato e portato su uno dei bus parcheggiati qua fuori».

La versione di Ahmed è la medesima di numerosi testimoni di quella notte: la milizia, presumibilmente formata da gruppi filo-iraniani che sostengono il governo iracheno, ha tenuto prigionieri i manifestanti fino a notte fonda, e portato via decine di ragazzi su bus del servizio di trasporto pubblico, qualcuno dice cinque, qualcuno sette. Pieni, affermano tutti. Che significa circa duecento persone.

I bus e le milizie sono arrivati attraversando i posti di blocco, senza essere fermati o ostacolati. Ahmed, come gli altri, è stato portato in un luogo chiamato el Majar, un grande hangar dove è stato interrogato e picchiato per ore. «Volevano che facessi i nomi di chi prende parte alle proteste. Ci hanno sequestrato i telefoni per schedare i nostri contatti».

Poi l’hanno caricato su un camion, stavolta più grande fino alla sede ufficiale dell’intelligence irachena. Anche lì interrogatori e botte; «ma meno violente», dice Ahmed, che è stato rilasciato dopo tre giorni. Bendato e con le mani legate, abbandonato in un campo con l’ordine di non aprire gli occhi per dieci minuti, e aspettare che i mezzi avessero lasciato l’area prima di tornare a casa.

Ahmed si è slegato i polsi, ha tolto la benda dagli occhi ed è tornato a Tahrir, a manifestare. Se gli chiedi perché sia lì tradisce la timidezza della sua adolescenza, un accenno di vergogna gli attraversa la faccia: «Sono povero», dice con il realismo delle spiegazioni semplici. «Sono povero e se penso al futuro so che non avrò la possibilità di studiare come gli altri. Sono qui perché vorrei avere le stesse opportunità di chi può pagare per la propria istruzione e il proprio futuro».

L’attacco di al Sinak è uno dei più sanguinosi nella campagna di intimidazione contro i manifestanti, insieme a quelli di Nassirya alla fine di novembre, quando le forze di sicurezza hanno ucciso almeno 45 civili, dopo l’attacco al consolato iraniano dato alle fiamme dai manifestanti, segno del crescente sentimento antiraniano nella società irachena. «Le autorità devono indagare con urgenza su questi attacchi e consegnare gli autori alla giustizia e agire immediatamente per garantire che i manifestanti siano protetti. In caso contrario, si invierebbe un messaggio che tali abusi saranno tollerati», ha detto Lynn Maalouf, Middle east research director per Amnesty international.

Il terzo stato, così tutti chiamano le milizie in Iraq, lo stato nello stato. Coloro che fanno il lavoro sporco per conto delle forze governative. Il terzo stato rapisce e interroga ma non detiene. Cattura, indaga e consegna agli ufficiali. Stila liste di proscrizione e fa sparire gli attivisti per provocare la lenta agonia della piazza, privandola delle forze vitali che l’hanno animata, demoralizzandola, in un processo lento di espansione di abusi e intimidazioni che abbassino la tensione della protesta aumentando quella della paura.

Molti attivisti e manifestanti sono riluttanti a nominare le milizie, si limitano a sussurrare “Iran, Iran”, a descrivere le fasce gialle che indossano, in testa, ma fanno riferimento alla milizia radicale Asaib Ahl al-Haq e altri gruppi sciiti sostenuti dall’Iran che operano impunemente in Iraq.

Dall’inizio delle proteste sono decine gli attivisti rapiti, molti mancano ancora all’appello. A Karbala, cento chilomentri a sud di Baghdad, un ragazzo è stato ucciso a sangue freddo da un uomo armato a bordo di una moto. A Baghdad, due noti attivisti Omar Kadhem Al-Ameri, impegnato per i diritti umani e Salman Khairallah, ambientalista, sono stati rapiti mentre acquistavano tende da campeggio per i manifestanti.

Tahrir è l’epicentro delle proteste nella capitale, intorno alla piazza cliniche di fortuna, dottori e dotteresse si dividono i turni per curare i feriti. Ai lati del sottopassaggio che collega la Tahir a piazza al Khilani file di tende dei rappresentanti delle associazioni della società civile, dei sindacati, degli studenti. Semplici cittadini a sostegno dei più giovani. I murales raccontano i volti della protesta e le sue parole chiave: ingiustizia, disuguaglianza.

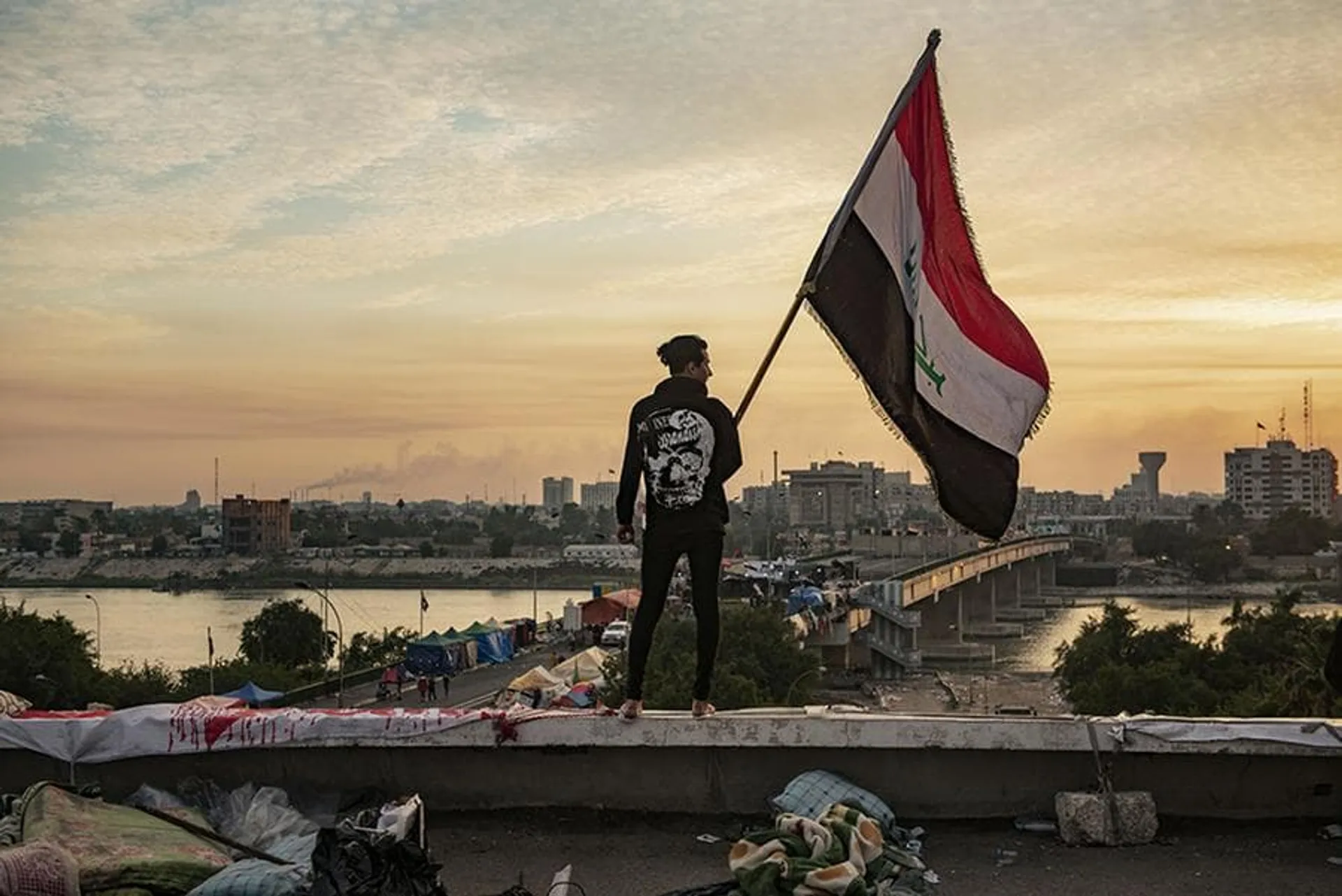

Un’unica voce che in due mesi è riuscita a superare, per la prima volta dopo decenni, le divisioni religiose e tribali e ritrovare uno spirito nazionale e non settario, tanto che anche il principale religioso sciita del Paese, l’ayatollah Ali al Sistani, ha ritirato il sostegno al governo.

È una piazza che si sente soffocata dalla corruzione che si rigenera e conserva attraverso la distribuzione corruttiva delle risorse pubbliche. Dall’inizio delle proteste - due mesi fa - i morti sono 450, i feriti più di diecimila, le forze di sicurezza per reprimere la piazza hanno utilizzato munizioni vere, proiettili di gomma, e bombe a gas lacrimogeno militari.

Sotto il ponte al Jumahirya, uno dei tre occupati dai manifestanti, un murale rappresenta un pozzo di petrolio su uno sfondo rosso, Ali lo osserva e sorride con disincanto: «Non si indigna nessuno per i morti, perché questa è l’unica ricchezza dell’Iraq che al mondo interessa davvero».

L’Iraq è il secondo maggiore produttore di petrolio dell’Opec, e le entrate petrolifere finanziano la grande torta da spartire, il settore pubblico. Dal 2003 la spesa annuale per i dipendenti pubblici è cresciuta di nove volte secondo un recente studio dell’analista iracheno Ali al-Mawlawi per la London School of Economics.

Contemporaneamente l’Iraq è al 12° posto nella classifica dei paesi più corrotti del Transparency International. La disoccupazione giovanile è al 25 per cento e il settore privato in stallo. «Vogliamo che la protesta spazzi via l’intera classe politica, non ci bastano le dimissioni di Adil Abdul-Mahdi, perché Mahdi è solo l’ennesima figurina di un potere che si spartisce la prosperità del paese lasciando gli altri a mani vuote», dice ancora Ali.

Nel gioco di protezioni incrociate le milizie sono spada di Damocle e contemporaneamente strumento di controllo del potere. Il potere ne è soggiogato, non può tuttavia farne a meno, le milizie hanno in mano interi quartieri, i progetti di ricostruzione, le attività illecite, il contrabbando. Hanno in mano, soprattutto, i rapimenti e le intimidazioni.

L’ Iraq non è nuovo alle proteste e alle repressioni violente, in passato numerose rivolte sono scoppiate per l’incapacità di garantire a tutti l’accesso ai servizi primari, elettricità, acqua. Ma Piazza Tahrir dimostra che non basta più cambiare qualche ministro, come nel 2016, quando i sostenitori di Muqtada al Sadr - che guidò la lotta contro le truppe statunitensi e il governo iracheno dal 2004 al 2008 - entrarono nella Zona Verde ritenuta il simbolo della corruzione e dell’occupazione straniera.

Oggi i manifestanti hanno delle condizioni e vogliono che siano rispettate. «Vogliamo che l’attuale classe politica venga spazzata via, non ci bastano le dimissioni di Mahdi, perché Mahdi è solo l’ennesima figurina di un potere che si divide la prosperità del paese lasciandoci a mani vuote», dice ancora Ali, «non stiamo chiedendo solo le dimissioni di un leader, vogliamo un Parlamento che si basi sul merito e non sulla selezione su base settaria (muhassasa, ndr), un nuovo sistema giudiziario, la fine di un sistema che ha dominato questo paese dal 2003 e che ha fallito».

Dal quattordicesimo piano del Turkish Restaurant - edificio occupato dai manifestanti insieme al garage Sinak - si vede la Green zone. Su una sponda del Tigri la protesta, dall’altra il Parlamento, i ministeri, le basi militari. «È l’istantanea della protesta», dice Muslim Ben Aqeel Ismael, «loro protetti in una bolla, nel fortino impenetrabile, e noi qui. E in mezzo niente, non c’è la classe media, solo ricchi sempre più ricchi o poveri dimenticati. Sulle due rive del fiume ci sono due mondi che non si parlano».

Nel 2003 Muslim era un ragazzino. Quando si evoca l’invasione e gli anni della guerra civile, dice solo: «Ricordo solo oscurità. Ci hanno ignorato per anni, mentre crescevamo in una guerra ininterrotta. L’invasione e decenni di ingiustizie sociali ci hanno reso più solidi, e i giovani solidi sono diventati uomini motivati che vogliono uno stato migliore. Il futuro sarà luminoso. Abbiamo paura delle sparizioni, e forse falliremo, certo, ma se falliamo torneremo in piazza. Abbiamo ricostruito dalle macerie della guerra, ricostruiremo dalle macerie della corruzione, questa piazza è solo il primo seme».