«Mio padre è stato tradito da uomini dello Stato. Fu alto tradimento». Sergio Amato è un uomo di 46 anni, fiero, con gli occhi appassionati identici a quelli del papà, non ama l’iconografia emotiva del delitto, come la foto della scarpa bucata sotto il lenzuolo che copriva il cadavere. Come in un passaggio di testimone, la ricerca del padre è diventata la sua. Cita a memoria gli atti giudiziari che riguardano l’omicidio del giudice: carte ingiallite, gli appunti a mano sull’agenda con la penna blu, rossa e verde, le relazioni battute a macchina, con le richieste di rinforzi che non arriveranno mai e una convinzione inflessibile. «Ritengo di dover tutelare non solo la mia dignità, ma anche quella della funzione che esercito», disse al Consiglio superiore della magistratura dieci giorni prima di essere ucciso.

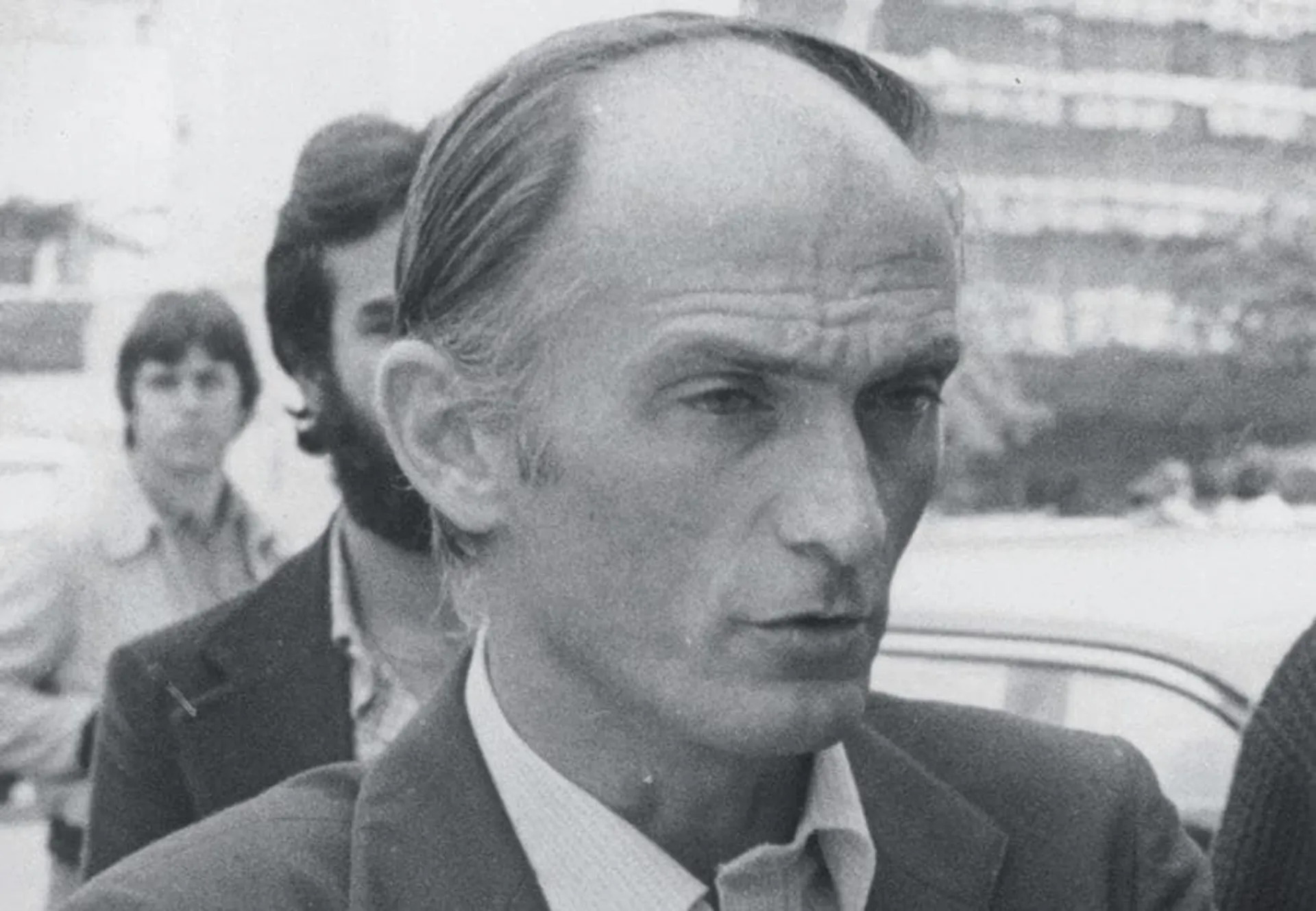

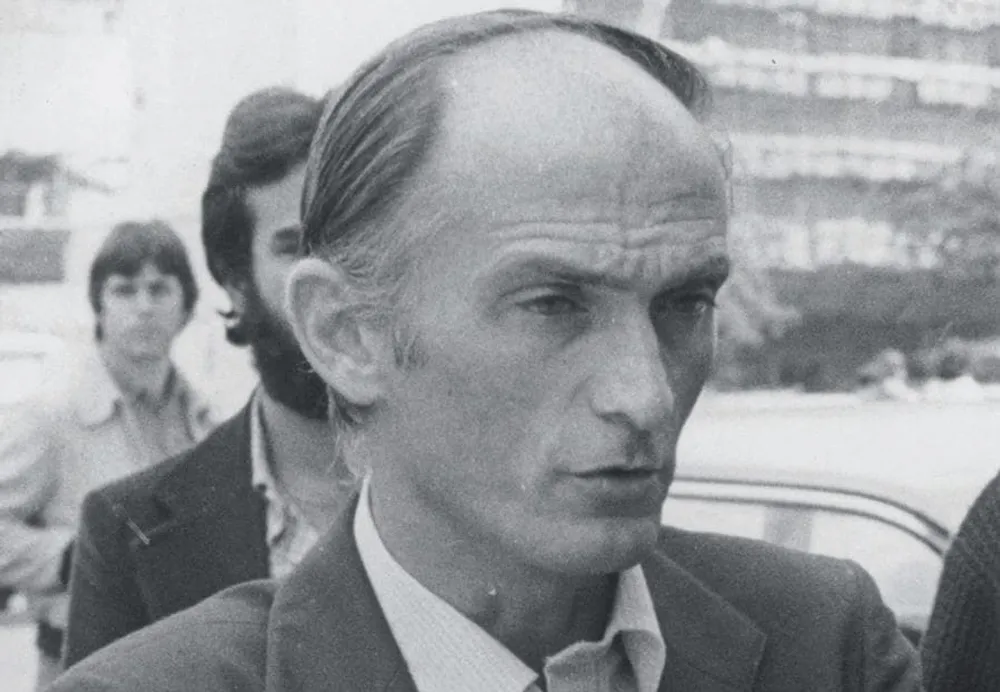

Il giudice Mario Amato aveva cominciato a morire il 25 marzo 1980. Quella mattina, alle 11, cominciò la sua audizione davanti alla prima commissione del Csm presieduta da Ettore Gallo, un mito della Resistenza, diventerà poi presidente della Corte costituzionale. Un mese prima è stato assassinato dalle Br il vice-presidente, il cattolico Vittorio Bachelet. Al suo posto, c’è Ugo Zilletti, il cui nome sarà ritrovato un anno dopo tra le carte del capo della P2 Licio Gelli. Mario Amato ha 42 anni, è arrivato a Roma nel 1977 dopo l’incarico da sostituto procuratore a Rovereto, sei anni felici, il lavoro, le amatissime montagne, la nascita dei due figli. In quel 1980 i terroristi rossi e neri sono scatenati e puntano contro i magistrati. Il 18 marzo le Br uccidono a Roma Girolamo Minervini, il capo dell’amministrazione penitenziaria, non ha la scorta, gli sparano mentre va in autobus al ministero della Giustizia. Il giorno dopo, il 19 marzo, tocca al giudice Guido Galli, i terroristi di Prima Linea lo colpiscono all’università di Milano. È questo il clima in cui il giudice Amato parla al Csm: «Noi sostituti possiamo essere disposti a rischiare la pelle, ma non tolleriamo di essere diffamati e calunniati». Il suo è un atto di accusa. La Procura «fa acqua da tutte le parti», è in «una situazione di sfascio». C’è una sola auto blindata, il pomeriggio gli uffici sono vuoti, quando il centralino chiude all’ora di pranzo «si resta completamente isolati, non potendo ricevere telefonate dall’esterno». «A fronte di questa situazione», denuncia Amato, «sono stato lasciato completamente da solo». Non sono stati trovati volontari per affiancarlo nell’inchiesta sul terrorismo nero, «nonostante le mie reiterate e motivate richieste di aiuto». Un isolamento che lo espone a un doppio rischio: lo accusano di voler personalizzare le indagini, lo trasformano in un bersaglio. E c’è l’analisi dell’ambiente in cui cresce la malapianta dei Nar: «Il terrorismo di destra nasce dalla media e alta borghesia, sono figli di professionisti, imprenditori, industriali, colleghi. Gente che reagisce in molti modi». Quando Amato comincia a indagare su Alessandro Alibrandi, iscritto all’organizzazione giovanile del Msi, figlio del potente giudice Antonio, in procura scatta la reazione. Alibrandi padre lo insulta in un corridoio e il procuratore capo Giovanni De Matteo rifiuta di firmare l’ordine di cattura. Mentre fuori, conclude Amato, «siamo alle soglie di una guerra civile».

In quella procura i motori sono paura e carriera. Paura dei potenti che si muovono attorno al terrorismo nero. Paura di essere uccisi. E carriera assicurata se ci si piega ai superiori, se si insabbia, si devia, si oscura. Il 28 aprile, un mese dopo, Amato invia una relazione al capo De Matteo per denunciare un fatto di gravità enorme. Durante un’udienza gli si è avvicinato l’avvocato Paolo Andriani, consigliere regionale del Msi, e gli ha dimostrato di conoscere una notizia che doveva restare riservatissima. Dieci giorni prima Amato ha incontrato il detenuto Marco Mario Massimi che ha fatto arrivare al giudice, tramite un biglietto anonimo scritto da lui stesso, la sua disponibilità a rivelare i segreti dei Nar. Nella relazione Amato scrive di aver informato De Matteo del colloquio con l’avvocato e di aver appreso in quel momento, «con stupore», che anche il procuratore aveva parlato con Andriani. Massimi in seguito ritratterà tutto e accuserà Amato di avergli estorto le dichiarazioni e per questo sarà condannato per calunnia. Ma intanto nei colloqui con il giudice, Massimi parla dei Nar, di Valerio Fioravanti, della decisione di eliminare l’avvocato Giorgio Arcangeli (fu uccisa un’altra persona, per errore) che sarebbe stata presa dal professor Paolo Signorelli e dal criminologo Aldo Semerari. Due personaggi di spicco: Signorelli è l’intellettuale, l’ideologo dell’estremismo nero. Negli articoli scritti per la rivista Costruiamo l’azione, a lui riconducibili, si cita «la mano sinistra di Julius Evola» e si teorizza l’alleanza con l’Autonomia operaia, l’estremismo di sinistra, con il progetto di costruire un «Fronte unito rivoluzionario»: un’unica formazione di estremisti fascisti e di sinistra contro le istituzioni repubblicane, «i nostri comuni nemici», per esempio «il signor Pertini, agile e sveglia figura, con il suo discorsetto da politicante». Semerari è psichiatra illustre, criminologo ascoltato, consulente nei maggiori processi giudiziari. Ma anche seguace di teorie neo-naziste, iscritto alla P2, vicino alla banda della Magliana e alla camorra. Nel 1982 sarà ritrovato decapitato nella sua auto a Ottaviano, la terra del boss Raffaele Cutolo.

È questa la trama invisibile che Amato sta provando a decifrare, nonostante la ostilità dei suoi capi. La manovalanza del crimine. I figli di papà della borghesia romana violenti e impuniti, sicuri delle loro protezioni eccellenti. I professionisti insospettabili. Gli eversori di destra e di sinistra uniti contro la Costituzione. E una loggia massonica che non si vede ancora, alla sua corte si affollano ministri, banchieri, i vertici degli apparati di sicurezza, il Corriere della Sera, la Rai... L’opposto del mito dello spontaneismo armato, sostenuto ancora oggi dai reduci, tutti insieme appassionatamente. La guerra civile è sporca e punta a fare il botto.

Amato ha intuito tutto, è pericoloso. Il 21 aprile il commissario Giorgio Minozzi lo definisce in un rapporto «uno dei maggiori obiettivi del terrorismo di destra». Una settimana prima dell’omicidio un agente della Finanza dichiara di aver visto Semerari passeggiare nervoso davanti alla stanza del procuratore aggiunto Raffaele Vessichelli di cui è amico. Amato appunta su un foglietto, con penna verde, la presenza di una macchina sospetta sotto casa, chiede di conoscere se sia stata oggetto di furto. E il giudice Alibrandi in procura torna a minacciare: «Qui si arrabbiano e sparano», viene sentito dire. Ma il giudice che torna a sedersi di fronte alla commissione del Csm il 13 giugno non è un uomo sconfitto o impaurito, anzi. La moglie Giuliana racconta che dopo le ferie sarebbe partito per la Germania e la Spagna per altre indagini. E secondo altri testimoni si preparava a chiudere il procedimento prima di partire per le vacanze. Ha gli avvocati contro, lo accusano di «conclamata militanza politica», di «poco equilibrio» e di «scarsissima oculatezza». Amato replica: «Non sono mai entrato in una sede di partito, ho le mie idee politiche e vado a votare, ma non le faccio pesare nei processi penali». Denuncia la destra «che ha legami e diramazioni dappertutto». Ricorda di aver chiesto di essere affiancato da altri colleghi, ma quasi tutti si sono tirati indietro, per paura o per carriera: uno di loro motiva il suo rifiuto con la forte presenza del Msi nel suo quartiere. E consegna ai consiglieri del Csm un’immagine agghiacciante. Il procuratore capo De Matteo che a proposito dei Nar gli urla furioso: «Tu li hai voluti denunciare!», come se fosse una colpa. E rivendica, di nuovo, la dignità della sua funzione.

In una pubblicazione del 2011 curata dal Csm, sui magistrati uccisi negli anni di piombo, è riportata una frase pronunciata da Amato in quella audizione: «Sto arrivando alla visione di una verità d’assieme, coinvolgente responsabilità ben più gravi di quelle stesse degli esecutori materiali degli atti criminosi». Nel verbale del 1980, però, questa frase non c’è. C’è dunque una parte di audizione secretata? L’ipotesi è stata formulata durante l’ultimo processo sulla strage di Bologna a carico di Cavallini, il killer di Amato, condannato per concorso in strage sei mesi fa. La frase sembra anticipare un nuovo, più alto livello di indagine: forse il movente dell’omicidio. L’audizione al Csm termina alle 10.40. La vita del giudice Mario Amato viene spezzata dieci giorni dopo. Quaranta giorni dopo i Nar Giusva Fioravanti e Francesca Mambro, che avevano festeggiato a ostriche e champagne l’eliminazione del nemico più pericoloso, faranno saltare in aria la stazione di Bologna, insieme a Ciavardini e Cavallini, i due assassini di Amato.

Il collegamento tra l’omicidio Amato e la strage di Bologna è fuori discussione, eppure è sempre stato negato dai difensori dei Nar e rimosso dalla memoria collettiva. Un bozzetto di francobollo commemorativo in cui era disegnato il profilo del giudice ucciso con alle spalle l’orologio della stazione di Bologna fermo alle 10.25, l’ora della strage del 2 agosto, è stato bocciato. Ma per Sergio Amato e per Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione vittime di Bologna, c’è un altro legame indissolubile, quello che tiene insieme le vittime dello stragismo. «I feriti di Bologna hanno i pezzi di vetro che ancora escono dalla pelle», racconta Sergio Amato. «Io mi considero uno di loro».

Il procuratore De Matteo fu scagionato dall’accusa di violazione di segreto d’ufficio e omicidio colposo per la mancata concessione di un’auto blindata, insieme al suo vice Vessichelli. Semerari fu prosciolto e poi ucciso. Oggi la Procura di Roma è scossa dall’inchiesta sul giudice Luca Palamara: nomine, cordate, gruppi di potere occulti che condizionano il Csm e che disonorano la toga che fu di Amato. I figli di papà Fioravanti e Mambro sono liberi.

L’ex Nar Massimo Carminati è stato scarcerato dopo Mafia Capitale, proprio alla vigilia del quarantesimo anniversario dell’omicidio Amato. Le ombre degli anni del piombo e della P2 che si allungano fino ad oggi. Cosa resta? Resta un giudice pulito e coraggioso, un investigatore rigoroso che indagava sulla bassa manovalanza fascista e sul suo intreccio con il terrorismo rosso e con la criminalità, al servizio di menti raffinatissime. Un servitore dello Stato. Un marito e un padre custodito dalla sua famiglia, in quella estate la signora Giuliana stava per compiere 40 anni, ora ne ha ottanta, e i figli, il cognato Piero che fu suo amico e confidente e in questi decenni si è battuto per fare chiarezza sul suo delitto. Resta il violino che la figlia Cristina suonava davanti al papà e la passione per gli sci tramandata a Sergio. Resta la possibilità della memoria. «Ma la memoria non serve per commemorare», conclude Sergio Amato, «è fatta per conoscere la verità».