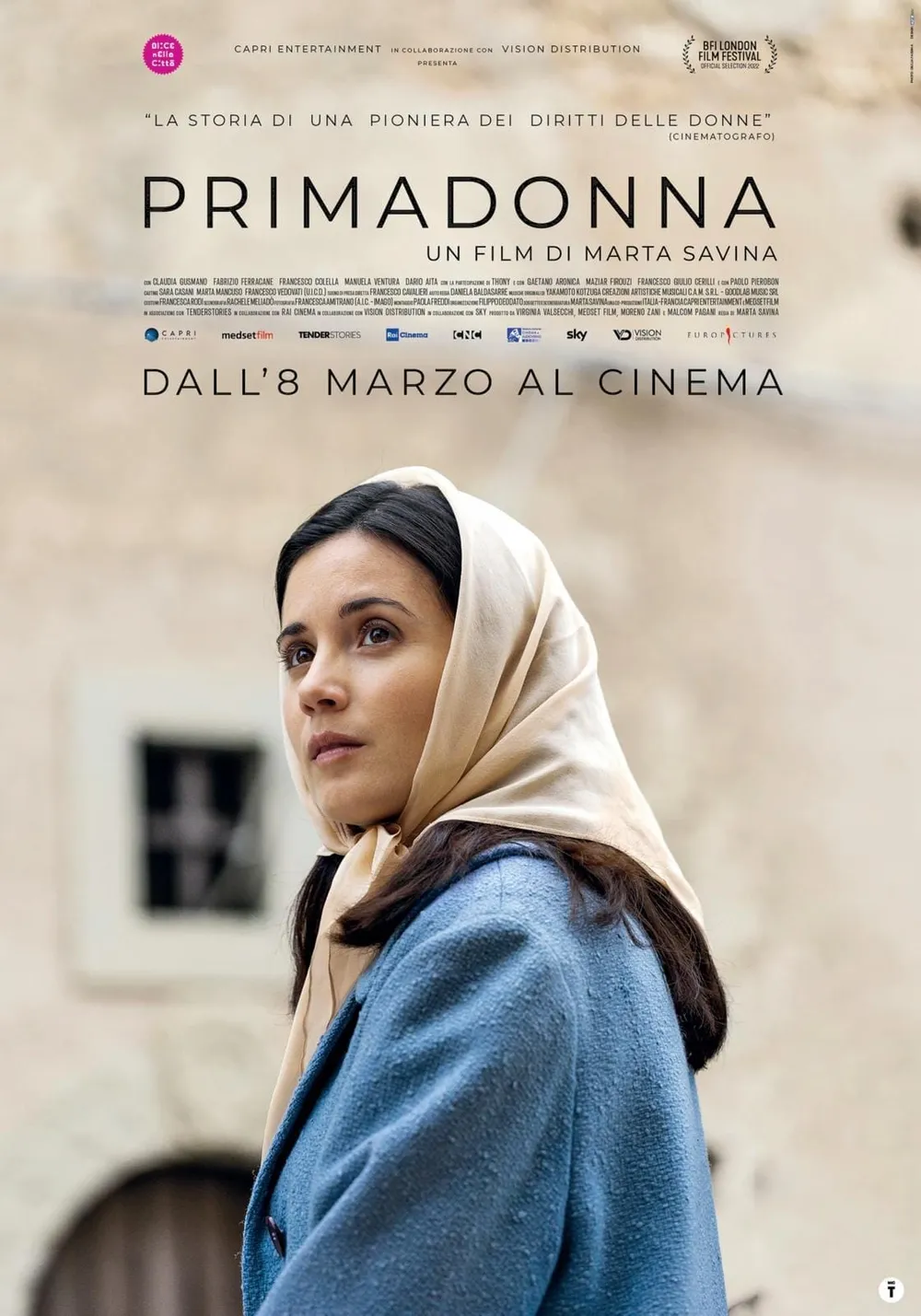

Il primo film di Marta Savina comincia con una ragazza che sembra la Madonna di Antonello da Messina e finisce con una specie di famiglia allargata che fa il bagno su una spiaggia siciliana degli anni Sessanta. In mezzo ci sono un rapimento a scopo di stupro e matrimonio riparatore, la cosiddetta “fuitina”; una ragazza che trova il coraggio di dire no e porta il rapitore, un giovane mafioso, in tribunale; un paesino sui Nebrodi che assiste attonito a quel processo destinato a diventare un caso nazionale. Scatenando una presa di coscienza collettiva che nel 1981 portò finalmente a modificare la legge sul matrimonio “riparatore”. Molti a questo punto avranno riconosciuto la storia di Franca Viola, la 19enne di Alcamo che nel 1966, dopo essere stata rapita e violentata, denunciò l’ex-fidanzato riuscendo a farlo condannare a 11 anni di reclusione. Ma la regista aveva già evocato quella storia sei anni fa in un bel corto molto ispirato e altrettanto premiato, “Viola, Franca”. Così stavolta si prende parecchie libertà nel tono, se non nei fatti, mantenendo la protagonista del corto, la portentosa Claudia Gusmano, per cambiare tutto il resto.

Il padre, un mezzadro che si spezza la schiena nei campi con la figlia e starà sempre dalla sua parte, non è più Ninni Bruschetta ma Fabrizio Ferracane. La madre ondivaga ma capace di schierarsi al momento giusto, assente nel corto, un’efficacissima Manuela Ventura. Il rapitore un Dario Aita non appiattito nei panni del “villain” ma baldanzoso e seducente. «E soprattutto mai sfiorato dal dubbio, anzi fermamente convinto di star facendo la cosa giusta», dice la regista: «Proprio quello mi interessava: la contraddizione, l’innamoramento, il momento in cui a Lia, che lo denuncia, si spezza il cuore. Non volevo fare femminismo da salotto, predicare alle donne che sanno già tutto. I discorsi politici vengono dopo. Il cinema deve emozionare, comunicare in modo subliminale. Così abbiamo lavorato molto per motivare le azioni del personaggio, consapevoli di correre un rischio tremendo. Ehi, mi dicevo, stai dando l’alibi a uno stupratore! Ma proprio qui sta la bellezza di questo mestiere. Il set è un luogo sacro, uno spazio parallelo, dove devi sempre avere il diritto di sporcarti le mani».

Tanta libertà, coniugata a un rigore ormai insolito (il film è quasi tutto in dialetto e sottotitolato), ci porta all’altro paradosso fondamentale che sta dietro la nascita di questo oggetto refrattario alle categorie in cui oggi si ingabbia il cinema. Né film da festival, genere abusato, né prodotto mirato sul grande pubblico, “Primadonna” naviga in una dimensione tutta sua, frutto di una scelta coraggiosa. Dopo cinque anni di cinema alla UCLA, la Università di Los Angeles, e vari corti in cui aveva dato prova del suo talento, Marta Savina, fiorentina, 36 anni oggi, si sentì infatti proporre dalla CAA, una delle più potenti agenzie cinematografiche Usa, di fare il suo primo vero film in America, con grandi attori italoamericani.

«Non posso dire i nomi, ma erano nomi grossi. Il problema è che sarebbe stato girato in inglese, o in quell’italiano maccheronico che parlano certi italoamericani e alle nostre orecchie suona ridicolo. La prima versione della sceneggiatura era già pronta ma eravamo in pieno MeToo, era appena esploso il caso Weinstein, c’era una corsa perfino spietata a trovare un certo tipo di progetti e io non mi sentivo in sintonia con quel clima. Meglio così: l’ultima cosa che avrei voluto era fare un film-manifesto. Un manifesto non ha sentimenti. Mentre questa storia, in tutti questi anni, era diventata sempre più mia, impastandosi con emozioni e storie personali o appartenenti alle tantissime donne con cui ho parlato, storie che gravitavano tutte intorno alla capacità di affermarsi, di trovare il coraggio e anche la cocciutaggine per imporre le proprie idee, a qualsiasi costo. La frase che la madre dice a Lia in tribunale, quando la figlia disperata sta per mollare tutto, la disse mia madre a me, in tutt’altre circostanze, e non l’ho più dimenticata. Ricordo benissimo il momento in cui finalmente capii che dovevo solo dire cosa pensavo. Non avrei più smesso».

Un film però è sempre anche un lavoro di squadra e dietro questo esordio delicato e potente ci sono anche la capacità d’ascolto di due produttori “figli d’arte”, la giovanissima Virginia Valsecchi, figlia del Pietro Valsecchi di Taodue, un impero che va dalle fiction Mediaset a Checco Zalone passando per l’ultimo Giordana; e Malcom Pagani, noto giornalista ma anche figlio di Amedeo, giramondo indipendente che invece ha in carnet film firmati Anghelopulos, Vincenzo Marra o Marco Bechis. Due “padrini” ideali, in certo modo, per un esordio che cerca un orizzonte ampio ma a colpi di eleganza e rigore.

«L’essenziale è darsi massima fiducia reciproca. Anche se questo era il mio primo film, il controllo creativo era sostanzialmente nelle mie mani. Sulle prime si era pensato a un cast di nomi più “forti”, ma quando Virginia ha visto il provino di Claudia Gusmano e Dario Aita insieme si è innamorata. Anche sull’uso del dialetto, alla prima scena l’ho vista sgranare gli occhi, certo, ma si è convinta subito che era la scelta giusta».

La Sicilia del resto Marta Savina, cresciuta suonando il violino alla scuola di Piero Farulli a Fiesole per poi buttarsi improvvisamente nel cinema, se la porta dentro per parte di padre. «Un avvocato che ha sempre sognato di fare il fotografo, figlio a sua volta di un pediatra che negli anni ’50 girava filmini amatoriali in Super 8. Un piccolo tesoro di immagini che ho ritrovato, riordinato, restaurato, e userò probabilmente nel mio prossimo film, una dark comedy girata a Alicudi, la più piccola delle Eolie. Ancora uno scontro tra maschile e femminile in cui il vero personaggio negativo però sarà la donna, una specie di mostro di cui il pubblico, questa è la sfida, si dovrà innamorare».

Nel frattempo “Primadonna”, presentato lo scorso autunno da Alice nelle Città e uscito in sole 53 copie, continua il suo giro nei festival di mezzo mondo, anche grazie alle attente cure di Cinecittà Filmitalia. Dopo Londra, Dublino, Barcellona, Istanbul, Budapest, è atteso infatti a Buenos Aires e Tel Aviv. «Credo che uscire dalle maglie strette del “biopic” e giocare su una temporalità un po’ sospesa, inserendo un tocco di modernità nei colori o nella colonna sonora - c’è perfino una canzone di Thom Yorke - renda il film capace di toccare le platee più diverse», ragiona la regista. L’altra è il modo con cui usa gli attori e il paesaggio. Lo stupro, ad esempio, scelta fondamentale, non si vede. Bastano quelle colline avvolte dalla foschia, dopo, a dire l’orrore. Mentre la violenza è già tutta nella domanda del giudice («Ma lei ha provato piacere, almeno un po’?»).

O ancor prima nella scena del rapimento di Lia, con l’irruzione dei picciotti che dopo essersi presi la ragazza e il fratellino assestano un pugno del tutto gratuito alla madre. «È un preludio a ciò che accadrà in seguito ed è anche la scena più coreografata del film. Volevo proprio che si chiudesse con questo colpo alla testa. Musicalmente era una cesura, con un ritmo molto preciso. Avremo girato almeno 20 ciak. L’unica cosa non pianificata, poi finita nel montaggio definitivo, è il ceffone improvviso che Claudia Gusmano assesta a Dario Aita».

Ieri come oggi, sul set bisogna sempre lasciare una porta aperta all’imprevisto.