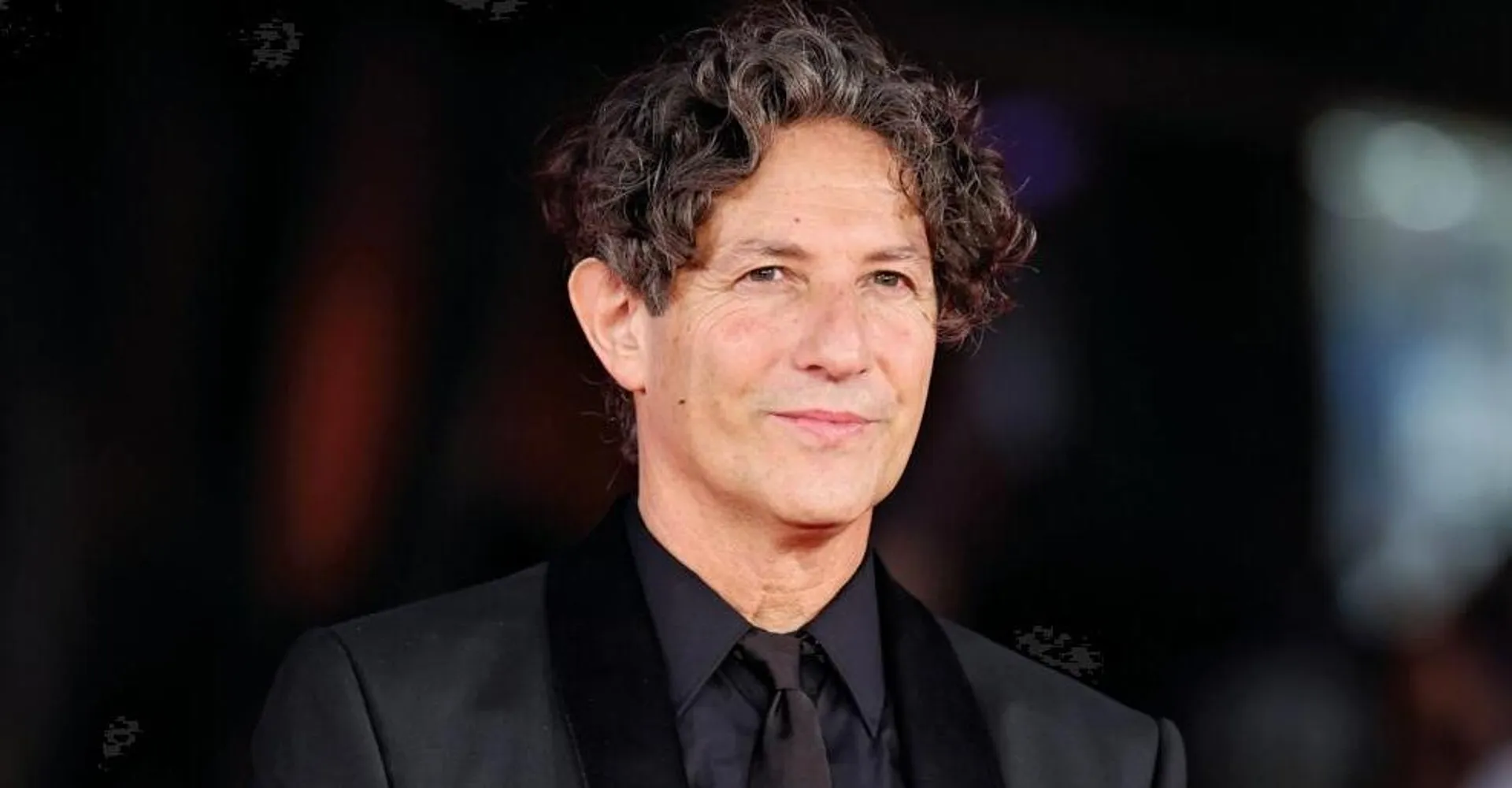

«Le domande sono all’inizio di ogni mio film». Inizia così la nostra intervista con il regista britannico Jonathan Glazer, 58 anni, che dopo aver vinto il Gran Premio Speciale della Giuria a Cannes per il suo “La zona d’interesse” è ora candidato a cinque premi Oscar (miglior film, miglior regia, miglior film internazionale, miglior sceneggiatura non originale e miglior sonoro). Al cinema dal 22 febbraio, mette in scena la quotidianità di una famiglia tedesca che si diverte in una grande villa con piscina, tra gioielli, pellicce, gare di tuffi e tè della domenica con gli amici e i bambini. Non si tratta di una villa qualunque: è la villa del gerarca nazista Rudolf Höss, proprio di fronte al campo di concentramento di Auschwitz.

Alla base del suo film c’è l’intento di mostrare quella che Hannah Arendt definiva la “banalità del male”.

«Ho pensato tanto alla banalità del male e ne ho letto altrettanto, continuo a rifletterci tuttora. La domanda che continua a tormentarci è come sia possibile che un essere umano arrivi a fare certe cose. Chiamare i nazisti “mostri” non porta a niente, chiamarli “umani” significa iniziare a problematizzare chi siamo veramente, o chi vogliamo essere. Non possiamo non domandarci come sia stato possibile che la famiglia Höss fosse così benvoluta, come persone così semplici e ordinarie potessero abdicare totalmente alla propria etica e responsabilità per perpetrare simili crimini».

O per non fare niente.

«Esatto, l’apatia è altrettanto atroce. La consideriamo passiva, ma è assolutamente attiva: chi ha finto di non guardare, di non sapere, di non vedere, è stato altrettanto colpevole. Il mio intento era mostrare un dramma senza rappresentarlo in modo drammatico, catapultando direttamente lo spettatore nella quotidianità di questa famiglia, che incontriamo in giardino a mangiare con gli amici. Ero interessato a mostrare il loro agire, a rappresentare la loro vita da un punto di vista neutrale. Volevo semplicemente che li osservassimo vivere, nella loro “normalità”. Come fossimo dei visitatori del loro mondo. Senza feticismo, però».

Feticismo?

«Reputo involontariamente feticista gran parte dei film sul nazismo, soprattutto a livello di regia cinematografica. Io volevo fare altro, uscire dagli schemi, è venuto fuori un lavoro più teatrale che cinematografico. Utilizzando dei suoni veri: volevo restituire i frastuoni provenienti da Auschwitz, le cui immagini conosciamo così bene che trovavo superfluo e feticistico, appunto, riproporle».

Infatti seguiamo la quotidianità ludica della famiglia Höss incurante delle grida di Auschwitz, ma manca quella dei prigionieri.

«Preferivo evocare soltanto che cosa potesse significare per un prigioniero del campo sentire gli “splash” spensierati dei bambini e degli amici degli Höss dall’altra parte delle mura».

Con Tarn Willers e Johnnie Burn, il film è candidato a miglior sonoro, ci racconta come avete realizzato quel frastuono raggelante di Auschwitz?

«Abbiamo registrato e mixato suoni diversi. Aerei, macchine, rumori industriali, accanto a urla di persone nelle notti berlinesi. Un ubriaco, un signore che gridava dietro a un bus, abbiamo mischiato tutto, perché volevamo suoni reali. Per me questo è sempre stato l’insieme di due film: quello che vediamo e quello che sentiamo. Volevo si potesse vedere questo film anche ad occhi chiusi».

Tutto è partito da un libro, “La zona d’interesse” di Martin Amis…

«Ho trovato feroce quel romanzo, l’ho divorato e ho attinto ciò che mi interessava di più a livello emotivo. Poi l’ho messo da parte e proseguito le mie ricerche personali attraverso una serie di altri testi, pensando intanto a come restituire visivamente l’ordinarietà di questa famiglia per poter far entrare lo spettatore direttamente nella villa e in quella noiosa quotidianità».

In che modo ci è riuscito?

«Ho messo telecamere in ogni angolo della villa per girare contemporaneamente, così che gli attori potessero essere liberi di sentirsi il più spontanei possibili, senza dover rifare la scena mille volte e rischiare che diventasse posticcia. Mi serviva fossero liberi nei loro movimenti continui: la protagonista (Sandra Huller, ndr) non sta mai ferma, pensa ai fiori, al tè, a ricevere gli ospiti. Non si ferma mai a pensare, non mostra un vero interesse per niente e per nessuno. Il male è conseguente alla mancata capacità di pensare».

Una curiosità, il conato di vomito in una scena clou che non sveliamo è interpretabile come un segnale di presa di coscienza?

«No, non c’è mai coscienza, né assunzione di responsabilità, da parte dei nazisti che racconto. C'è solo una verità fisica che emerge anche quando ci si riempie la testa di bugie. Perché il corpo non mente mai. L’uomo è attraversato da un conato, ma la sua mente prosegue indifferente nelle sue atrocità».

Nel film ci sono diverse scene disturbanti, ma questo già lo sa.

«Volevo che provocasse un certo disagio e inducesse a pensare a chi siamo oggi. Non ho fatto un film da guardare a distanza come fosse un pezzo da museo su fatti accaduti ottant’anni fa, volevo ci ricordasse come siamo sempre in grado di commettere quelle stesse atrocità. Oggi come ieri».

“La zona d’interesse” ha già avuto un percorso costellato di premi, da Cannes alle nomination agli Oscar. Che cosa prova?

«Non mi sento arrivato da nessuna parte, non sono orgoglioso di nulla. Considero questo un film importante per me, ma non mi sono mai detto: “Faccio un film sull’Olocausto”. Mi sono ritrovato a farlo, è stato misterioso come processo, ho finito per indirizzare l’oscura energia narrativa verso più generi, tra il realistico e l’horror. Ma questa è solo la mia versione emotiva delle cose. Spero di aver lasciato aperta la porta a un altro autore che possa un domani ripensare a ciò che è stato in un modo più innovativo del mio».