Già se la intendiamo semplicemente così, la stanchezza che ormai trasciniamo con noi non è niente di positivo: spesso constatiamo che il riposo non basta e che essa si accumula nel tempo. Al rientro dalle vacanze, che bene o male ciascuno riesce a concedersi, possiamo avvertire di essere più stanchi di prima e di avere poca voglia di ricominciare.

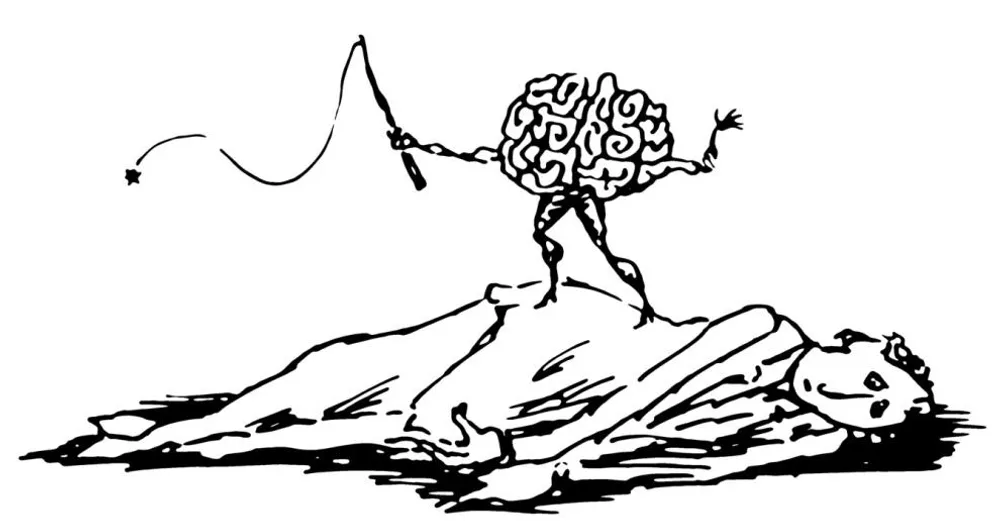

Ma la stanchezza, lo sappiamo, non è mai solo qualcosa di fisico poiché il corpo separato dalla psiche non esiste, è un’astrazione illusoria, e dunque la stanchezza ha sempre (anzi, sempre di più) un carattere avvolgente, psicofisico. Ci avvolge in quanto soggetti indivisibili in parti: mi verrebbe da dire che la stanchezza è sempre “metafisica”, nel senso letterale del termine, e che quasi mai basta eliminarne i sintomi esterni per farla scomparire.

È dunque normale diffidare della superficialità della stanchezza ed è altrettanto normale considerarla come un tratto negativo che attraversa da parte a parte l’esistenza di cui tutti oggi avvertiamo il peso a fronte di imperativi sociali che esigono da noi la capacità di corrispondere con adeguate prestazioni alla richiesta di essere attivi, anzi proattivi in ogni momento: sani, in forze, mai stanchi. Si comincia da piccoli a imparare dai genitori che non bisogna essere stanchi, quasi la stanchezza non possegga alcuna legittimità, sia qualcosa da nascondere e di cui perfino vergognarsi di fronte agli altri e anche a se stessi: e allora avanti con gli esercizi sportivi e l’aria aperta, e avanti - crescendo - con i palliativi di ogni genere, fisici e mentali, con gli integratori, con le tecniche di rilassamento, il training autogeno, le culture alternative… Per ottenere che cosa?

* * *

Nei casi migliori (ci sono, per quanto contornati da molti casi peggiori, dalle paccottiglie psicologiche su fino alle promesse di felicità fisica offerte da una ricca farmacopea), per costruire dentro di noi una specie di nirvana protettivo, capace di difenderci almeno un poco dalla spinta sociale che squalifica e quasi colpevolizza la stanchezza, collocandoci così in una zona di fuorigioco, a rischio di esclusione. Insomma, a quel che sembra a tutti gli effetti, la stanchezza è un male, se non proprio una malattia grave e contagiosa che nessuno può accettare se vuole restare in corsa. Molto difficile negarlo.

Eppure. Mi domando se l’autorevolissimo scrittore-pensatore Peter Handke fosse completamente uscito di senno quando affermava che esiste «una stanchezza dagli occhi limpidi». Un semplice empito poetico? Certamente è un’affermazione che Byung-Chul Han, il filosofo coreano che vive e lavora a Berlino e che è noto anche in Italia per le sue acute analisi critiche del mondo attuale, aveva fatto completamente sua in un piccolo libro pubblicato nel 2013 e intitolato “La società della stanchezza”.

Non aveva certo sottovalutato, nella sua analisi, che il dispositivo della prestazione può produrre una stanchezza “patologica”, quella che in qualche modo tutti conosciamo bene, tuttavia ipotizzava che la stanchezza possedesse anche un carattere positivo, appunto una sua dimensione “profonda” che poteva riscattarla e addirittura trasformarla in un atteggiamento capace di far fronte alla pesante pervasività del dispositivo che ci sommerge, al punto da dichiarare che essa potrebbe essere una “cura” per tentare di uscire dal cerchio infernale patologico che sembra ormai determinare le nostre vite.

Handke non era uscito di cervello. Le analisi di Byung-Chul Han hanno il torto di essere troppo rapide, troppo inclini a una specie di rovesciamento dialettico, potremmo forse dire anche “troppo filosofiche”, ma ci forniscono qualcosa di importante da pensare. Ci offrono quel “ma…” di cui dovremmo far tesoro proprio nel momento in cui la stanchezza patologica agisce su di noi come una marea all’apparenza incontenibile. Dovremmo riuscire a trasformarla in uno strumento a nostro vantaggio che ci consenta una distanza e dunque di percepire uno spazio in cui collocarci come soggetti liberi.

* * *

Sembra un paradosso ed è effettivamente una scommessa con noi stessi, riuscire, proprio grazie allo stato di sonnolenza in cui ci troviamo, a raggiungere una lucidità di sguardo sulle cose reali. Si tratta di un tema ricorrente nel pensiero contemporaneo: lo troviamo in Lévinas, lo adocchiamo perfino nel modo in cui Heidegger valorizza la condizione di angoscia e di spaesamento che caratterizza il Dasein, ma soprattutto potrebbe risultare sorprendente la somiglianza di famiglia con l’esercizio di messa tra parentesi che sta alla base della fenomenologia di Husserl. Qui, però, nel discorso che sto facendo, sparisce ogni patina speculativa, il tono della questione si abbassa e appartiene all’esperienza che ciascuno di noi può verificare dentro di sé e nella sua pratica quotidiana.

Questa trasformazione della stanchezza in un’apertura di sguardo richiede, in ogni caso, una battaglia non facile contro l’oppressione dell’ovvietà: esige che rifiutiamo di bloccarci nello schema della depressione intesa come malattia, rifiutando al tempo stesso la soluzione che ci viene offerta per tentare di cancellarla attraverso espedienti di compressione che ci restituiscano subito l’attivismo perduto. La stanchezza potrebbe trasformarsi, proprio grazie all’allentamento della pressione che grava su di noi e di solito ci blocca, in un rifiuto effettivo delle compressioni sociali e nell’inizio di un percorso diverso, anzi opposto.

Handke non era un visionario: infatti, ciascuno di noi potrebbe verificare che esiste “una stanchezza dagli occhi limpidi”, o meglio che la stanchezza, quella stessa che chiamiamo superficiale, può rivelarsi una via da percorrere, pure se con fatica, per ritornare alla “superficie”, cioè per uscire dalla buca in cui stiamo tutti scivolando e cominciare a respirare nuovamente aria libera.

Mi viene alla mente Leopardi quando nel Sabato del villaggio dice che «diman tristezza e noia recheran l’ore». Vorremmo sempre la festa e grazie a essa dimenticare la nostra depressione, invece arriveranno la tristezza e la noia, e non ci accorgiamo che è proprio lì - nella stanchezza della sospirata e deludente domenica - che potremmo scoprire una chance per cominciare a stare meglio.