È il racconto degli agenti impegnati a contrastare la guerriglia organizzata dagli ultras di Lazio e Roma dopo la morte di Gabriele Sandri, tifoso laziale ucciso da un poliziotto. Drago aveva intravisto oltre i pini la linea di lancio e ordinato di alzare gli scudi. Il fracasso si era fatto infernale, e la prima linea a protezione della squadra cominciava a sbandare. Aveva afferrato per il cinturone uno dei due «ragazzini» che aveva con sé, strattonandolo.

- Compatti. Dobbiamo essere e rimanere compatti. È chiaro?

Il giellista aveva aperto il fuoco e le prime nuvole di lacrimogeni avevano avvolto i bersagli. Troppo lontani per essere caricati. Troppo vicini per non essere micidiali nei loro lanci. Soprattutto perché ora su di loro piovevano pezzi di asfalto. Un collega era crollato in terra tenendosi il volto pieno di sangue. Altri due, in borghese, si erano inginocchiati per vomitare.

Finché, all'improvviso, la squadra non era stata investita da una pioggia di schegge, che schegge non erano. Drago aveva avvertito una fitta lancinante alla schiena, poi la sensazione che il suo casco fosse stato centrato da almeno una decina di proiettili. Aveva abbassato lo sguardo sull'asfalto e si era chinato per raccogliere uno di quegli aggeggi. Chiodi. Lunghi chiodi da cantiere. Arrivavano a grande velocità. La spiegazione era una sola. Stavano tirando con le fionde.

Ora, non sentiva più gli occhi. Il vento aveva cambiato improvvisamente direzione e il Cs dei lacrimogeni che avevano lanciato fino all'ultima granata li stava inghiottendo. Aveva infradiciato il foulard di ordinanza continuando a passarlo sulle palpebre, gridando agli altri di fare altrettanto. Scandendo a squarciagola parole che dovevano essere un ordine ma somigliavano a una supplica. - Roma, compatta. Non mollare, stringi, Roma. L'ordine di ripiegamento via radio era stato liberatorio.

Nel Ducato che li portava all'interno dello stadio, Drago si era messo a contare gli uomini per scoprire che ne aveva già persi la metà. E quando ne era sceso aveva capito che in quell'ordine di ritirata non c'era nulla di occasionale, di momentaneo. Alcuni dirigenti discutevano animatamente con i capisquadra. Gli uomini sembravano stravolti, inferociti.

- Perché non andiamo a riprenderci i nostri che sono lì fuori? Perché? Che cazzo aspettiamo?

Drago si era afferrato la testa ciondoloni tra le mani continuando a bagnarla di acqua. Ora fissava il suo casco con la bandiera imperiale del Giappone coricato sull'asfalto e provava a scacciare i fantasmi di un'altra notte di sei anni prima che avevano preso a ballargli intorno.

«Che cazzo c'entrano ora Genova e il G8?» si era detto provando ad allontanare quell'incubo. Ma purtroppo conosceva la risposta. In fondo, nulla era cambiato nel cinismo degli uomini. Forse, era lui a non essere più lo stesso. Come diceva Carletto? «O sei una spugna, o sei uno specchio. O sei incudine, o sei martello». Sei anni prima era stato martello. Quella notte era incudine. Perché quella notte lo Stato si era fatto incudine. Un grido che annunciava un ordine di intervento immediato lo aveva strappato al naufragio dei suoi pensieri.

- Via Guido Reni! Hanno attaccato via Guido Reni! Era risalito sul Ducato spinto dalla sola forza dell'adrenalina. E con una gran voglia di fare a pezzi chi avesse trovato di fronte a quella caserma.

Non ne aveva mai visti tanti e tutti insieme. Non li aveva mai visti così. Ebbri di odio, come iene intorno a una carcassa con la divisa da poliziotto. Li avevano caricati una, due, tre volte, su un tappeto di sassi, sanpietrini, bottiglie. Li avevano inseguiti mentre si accanivano sulle macchine, mentre levavano il saluto fascista o il pugno al cielo, prima di torna- re a stringere d'assedio la carraia della Giglio per strapparne le bandiere che ne annunciavano l'ingresso.

Drago faceva roteare lo sfollagente, inseguito da grida lancinanti.

- Merde!

- Assassini!

- Bastardi!

Finché non era inciampato in due operatori televisivi. Li avevano conciati davvero male. Uno dei due schiumava dalla bocca una bava rossastra. Chiedeva aiuto. Drago si era fermato con alcuni dei suoi uomini, disponendoli a semicerchio per proteggerli. La reazione dei due era stata istintiva. Si erano accovacciati sull'asfalto in posizione fetale, proteggendosi la nuca con entrambe le braccia.

Aveva aiutato uno dei due a risollevarsi, e sostenendolo per un avambraccio lo aveva accompagnato vicino a un mezzo per farlo bere. Non era riuscito a trattenersi.

- Pensi di essere a Genova? Pensavi forse che le avresti prese anche da noi?

Il tipo si era voltato di scatto.

- Io a Genova c'ero.

- Questo lo avevo capito.

- Perché?

- Perché a Genova c'ero anche io e perché ho visto come avete reagito quando ci avete visto.

- Capisco…

- Capisci? Davvero capisci?

- Sì, insomma, credo di sì. Ma queste che razza di bestie sono?

- Come hai detto?

- Bestie.

- Ho capito bene, allora.

- Certo che hai capito bene. Mi stavano ammazzando.

- Sono le stesse bestie che difendete nei Tg della sera. Con quelle belle inquadrature a stringere, magari dal basso verso l'alto. Quelle in cui vedi tre dei nostri contro uno di questi animali. Sai, quelle immagini che chi sta sul divano, dice: «E questi nazisti da dove sono usciti?» Ma forse serate così aiutano a capire, che dici?

Non aveva ricevuto risposta. Si era avvicinato allora alla carraia della Giglio. Era un formicolare di colleghi in giubbotti antiproiettile, mitra. Una galleria di volti sfigurati dalla tensione. Ne aveva riconosciuto uno che non vedeva da anni. Gli aveva appoggiato una mano sulla spalla per ringraziarlo. - Non sai, Drago, quanto ci siamo andati vicini.

- A sparare?

- Erano quasi entrati.

- Non voglio pensarci.

- Non dobbiamo pensarci. O sbaglio?

La domanda era rimasta per aria. E forse era meglio così. La radio del Ducato aveva ripreso a gracchiare impazzita. Un nuovo ripiegamento.

Cultura

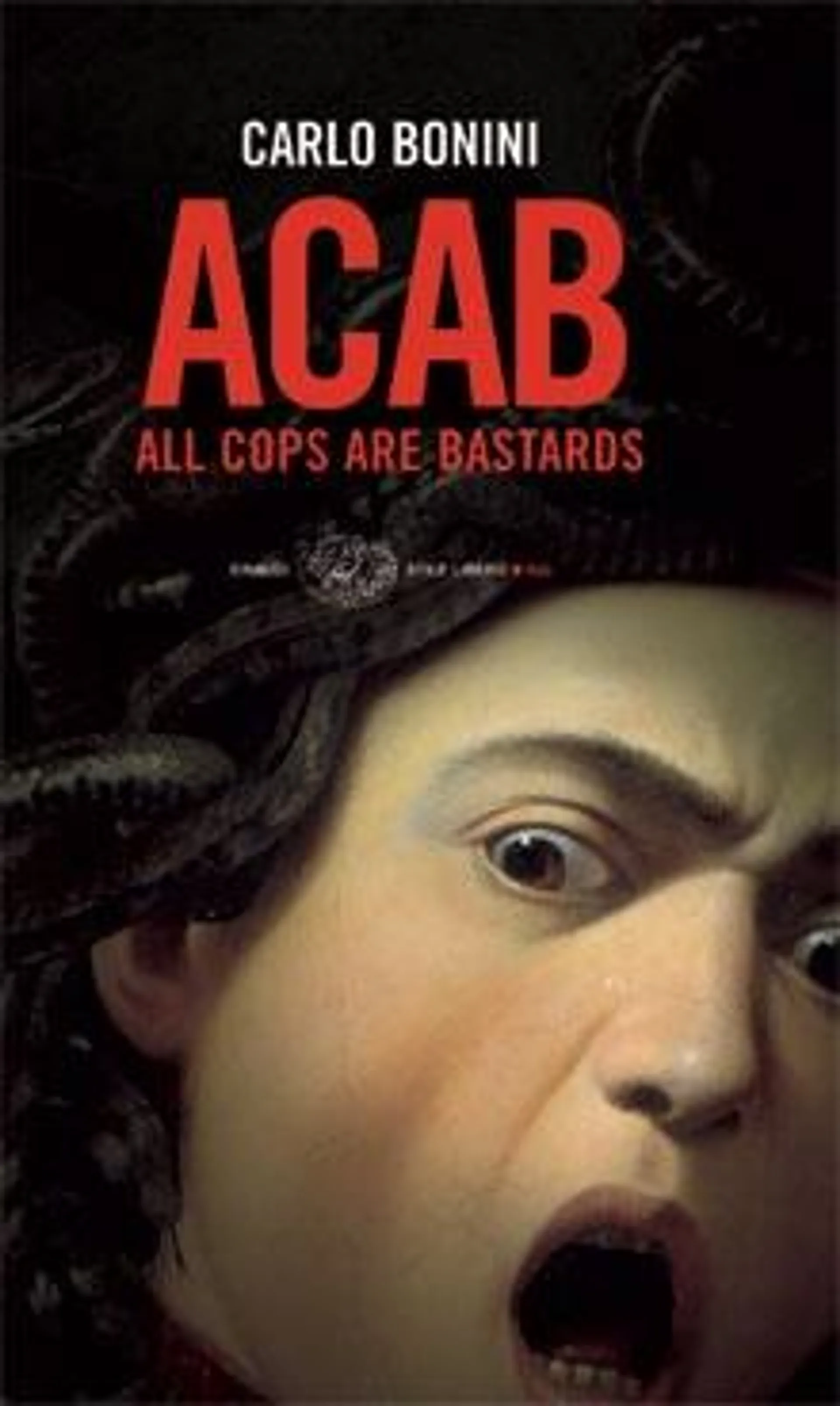

27 gennaio, 2009Un estratto di "Acab, All cops are bastard"

Uno stralcio del libro di Carlo Bonini (copyright Einaudi Editore 2009, tutti i diritti sono riservati) dal capitolo "La notte di Roma"