Dice il mio amico guardando il mare: Mi piacerebbe raccogliere in un unico libro tutti i discorsi che nel corso del tempo sono stati fatti lungo le spiagge italiane, dal Tirreno all’Adriatico, lungo i litorali della Sardegna, della Sicilia e delle altre isole, includendo ogni tratto: le coste scandite dai lidi geometrici, con le sdraio e gli ombrelloni, ogni cortile perimetrato dalle cabine di pietra o di legno (all’interno, appesi a un chiodino i costumi di ricambio, a un altro uno specchietto, così che nella penombra, un momento prima di uscire al sole, un colpetto di pettine precisi ancora le pettinature), e poi i chilometri e chilometri di riviera, incavata o increspata, i lungomare fossili, tenacemente preturistici, ignari di se stessi, dove a fine stagione permane sull’arenile, tra i banchi di posidonia, un pattino solitario – le zanne di legno rosso, la scritta bianca salvataggio, il salvagente duro, i remi negli scalmi, le pale inerti nel silicio, la vernice screpolata.

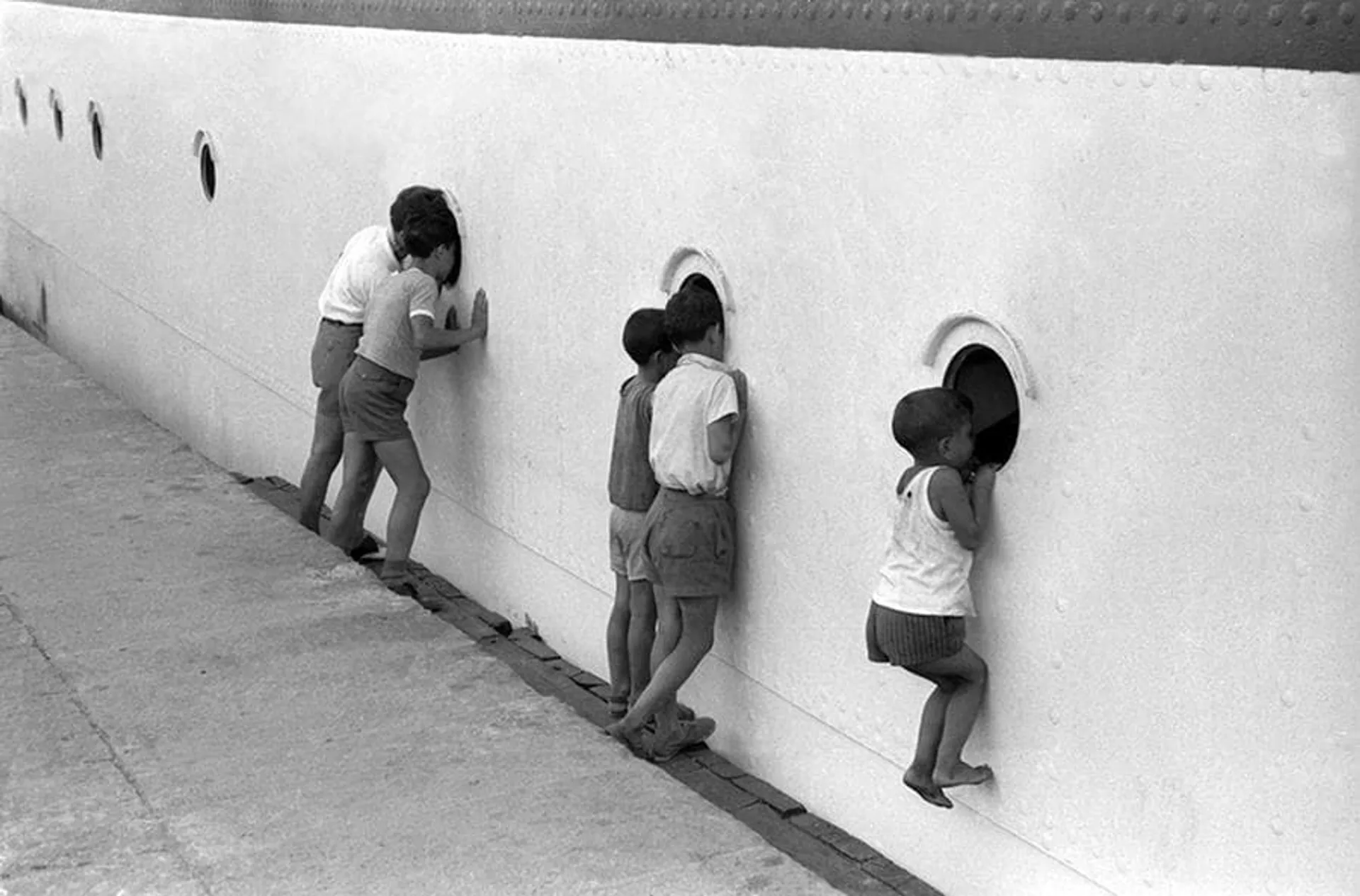

[[ge:rep-locali:espresso:285332280]]E quando dico tutti i discorsi – precisa l’amico muovendo un passo in direzione della battigia, e poi un altro e un altro ancora, e io dietro di lui – intendo tutto ciò che è stato detto in un arco di tempo compreso tra l’invenzione della villeggiatura e adesso, con una concentrazione particolare sulla vacanza di massa, quando il loisir si trasforma in valore e il tempo in merce consumabile, e dunque le conversazioni minute, le spiritosaggini, i motti, le quisquilie, ogni indistruttibile futilità, e i nomi propri e i soprannomi con cui legioni di madri nonne zie hanno richiamato a vuoto i bambini naufraghi verso la terraferma, e poi le promesse d’amore sussurrate all’imbrunire e i litigi al solleone, certi bisticci a mezza voce che a strappi evolvono in rimproveri feroci o in un monologo epigrafico – di lui, di lei – rapido secco apocalittico, e i soliloqui inconsapevoli di chi si addormenta al sole, quei mormorii teneri, subacquei, e le frasi nei dialetti nazionali, i nostri vernacoli millenari, i patois gentili e quelli aspri, oppure le frasi in italiano (considerando che l’italiano è sempre meticcio perché in ogni frase, come l’impronta di un cranio sul cuscino, si riconosce un’inflessione locale, riconducibile non solo a una cittadina ma a un rione se non a una specifica via, a quel civico e a nessun altro, alla parlata di quel particolare pianerottolo: la tua origine è il terzo piano di via Sciuti 130, a Palermo, la tua voce è fatta di quella particolare materia: non di quella del secondo piano, non del quarto).

Ma soprattutto, continua l’amico fermandosi sul confine tra l’asciutto e il bagnato, la lingua che più di tutto vorrei radunare in questo libro è quella delle cosiddette quattro chiacchiere, il cicaleccio che il 20 luglio del 1973, al Lido Pantano di Monopoli, strepita piano tra gli amici seduti all’indiana sui teli umidi, o la confabulazione lieve tra fidanzati, il 16 settembre 1954, da qualche parte lungo i lidi comacchiesi, le schiene contro un muretto di pietra ossidata, o ancora quelle particelle di lingua del 5 agosto 1967, i del più e i del meno di cui si parla durante la memorabile partita a scopone, simultaneamente giocata, identica e diversissima, negli stabilimenti di Pegli, di Rossano, di Fregene, di Jesolo, di Camaiore, allo stabilimento italobelga di Mondello, al lido di Calabernardo oppure al Cinquale, dove Paolo Di Paolo, in un reportage del ’59 che si intitolava “La lunga strada di sabbia”, fotografò Pasolini che osservava perplesso un gruppo di ragazzi stesi al sole, ogni partita disputata sempre all’ombra di un canniccio – la luce sbriciolata sul tavolo, sul sette di denari, sul tre di bastoni, sulle mani scure che sparigliano, le quattro chiacchiere moltiplicate per milioni e milioni e milioni di altre quattro chiacchiere e poi ancora elevate a potenza, il catalogo immenso di tutto il mucchio del detto – quello cosciente e intenzionale, quello accidentale – che un anno dopo l’altro è venuto fuori dalle bocche degli italiani ed è volteggiato nello scirocco, nel maestrale e nel libeccio, si è aggirato tra le frange degli ombrelloni, ha fatto capriole e mulinelli tra i corpi in piedi o distesi, intricati nell’amore nella lotta e nel gioco, è scivolato nella conca di tela di una sdraio, è filtrato nei crivelli, si è accumulato nei secchielli, si è confuso con la musica filodiffusa dagli altoparlanti o germogliante dalle radioline – la musica scudocrociata di colombe papaveri e musetti, nei ’70 quella delle voglie, della luna, dei figli e delle stelle, e poi, negli ’80, la musica degli harmonizer, del Maracaibo, dei satelliti in orbita sul mar –, poco a poco percolando in una damigiana avvolta nel vimini conficcata nell’arenile per tenere il bianco in fresco, in una lattina di Aranciata Sanpellegrino (sul fondo buio la cenere, le cicche), oppure, incuneandosi nella sua valvola di gomma negletta, in un Super Tele semisgonfio, fino a disperdersi lungo la spiaggia.

Perché il linguaggio, dice ancora l’amico fissando la battigia che brilla intorno ai suoi piedi, quando di colpo tace si riduce a granelli: ogni granello cade, si mescola a quell’altra materia incoerente che è la sabbia, e giace. A volte si formano dei grumi. Per esempio questo, dice chinandosi a raccogliere un sassetto scabro e scuro e allungandomelo davanti agli occhi, non è altro che un coagulo linguistico-minerale. È fatto di valve sminuzzate impastate a dialoghi morti, a giuramenti e a minacce, al suo interno contiene polvere di pomice e di sillabe. Incoerenze, appunto, amalgamate, dice l’amico chiudendo la selce minuscola nel pugno e guardando sovrappensiero un bimbetto inginocchiato che lentamente, metodicamente, ricoprendole braccia gambe seno addome, seppellisce la madre nella sabbia, mentre lei, supina, si raccomanda, ammonisce, parla al cielo, ha visioni del futuro.

E dunque pensa a quest’opera, riprende l’amico disegnando con un alluce sulla rena la forma di un libro. Un volume composto da miliardi di pagine, una vera e propria Storia orale dell’Estate, da realizzare sul modello chimerico di quella Storia orale del mondo che Joe Gould, il clochard che a metà del XX secolo traduceva Longfellow nella lingua dei gabbiani, raccontava in giro di stare scrivendo, l’intenzione di Gould era di resocontare solo i pezzi di discorso con cui entrava direttamente in contatto durante le sue peregrinazioni per le strade di New York, mentre ciò che ho in mente io, dice l’amico continuando a solcare i margini del suo libro, è di radunare in un unico immenso testo tutto il linguaggio che gli italiani hanno generato durante le estati di questi ultimi decenni. Tutto: indipendentemente dalla mia presenza e da quanto posso avere direttamente ascoltato – e in un certo senso direi anche indipendentemente dalla mia esistenza, fatta eccezione per quella immaginativa –, muovendo dall’idea che questo discorso c’è stato, è reale, e per renderlo percepibile dobbiamo solo immaginarlo con più precisione possibile, e dunque in un certo senso ricordarlo, e poi trasformarlo in scrittura.E perché vuoi fare tutto questo?, stai per chiedermi (nonostante io non stia per chiedergli nulla). Perché hai così a cuore questa impresa?, stai per incalzarmi, dice l’amico osservando con una punta di amarezza la risacca timida e implacabile cancellare la forma del libro. E io immediatamente ti rispondo: Perché l’estate è l’immagine più spietata del tempo. Della sua vulnerabilità e della sua imprendibilità. L’estate, come il tempo, è quella che cosa che mentre la desideri – e desiderandola la inventi – si contrae fino a dissolversi: non è ancora iniziata e già comincia a finire. L’estate – la stagione delle effervescenze, dei vortici, degli astri e dei nodi in gola – è sempre entropica: è immaginaria, è solo immaginabile. L’estate è come il desiderio di Fabrizio Del Dongo, che nella Certosa di Parma di Stendhal non fa altro che sognare di stare al centro della battaglia, al cospetto di Napoleone, e quando il 18 giugno 1815 si ritrova a Waterloo – non solo al centro, ma nell’epicentro del conflitto – non se ne accorge, tutto ciò che lo circonda è pulviscolare e incomprensibile, e solo dopo, a battaglia finita, riuscirà a capire che cosa è successo.

Con l’estate va sempre così, dice l’amico quando ormai l’acqua gli lambisce i malleoli e poi i polpacci. Nei suoi confronti non si può che provare desiderio o nostalgia. Attenderla: rendersi di colpo conto che se n’è andata: rammaricarsi di non averla davvero vissuta. Perché l’estate, dice l’amico quando l’acqua gli avvolge le gambe e poi gli tocca il ventre, è il futuro, e poi è il passato: non è mai il presente.E il linguaggio?, mi dirai tu a questo punto.

E io, a questo punto, non gli dico niente ma annuisco piano e lo osservo superarmi, l’acqua all’altezza dello sterno e poi della gola, e proseguire continuando a parlare mentre dall’altoparlante una voce dice che il Toboga Atomico è il più grande divertimento della spiaggia e accanto a noi un ragazzo grida che più tardi si va tutti a ballare al Country e sì, ci saranno anche Mirella e Francesca, Enrico no perché si è fatto male, e intanto dalla riva una donna chiama Gino o forse Igino, gli dice di tornare, allora mi volto e vedo un bambino maculato, la pelle disseminata di abrasioni circolari, il mercurocromo che gli stinge sulle braccia: Sto bene, dice mite Gino o forse Igino, mamma sto bene, e più in là tre ragazze a bagnomaria parlano così fitte che i loro capelli si fondono creando un viluppo bruno attraversato dal sole e c’è un signore bianchissimo che canta di una straniera del mare e dell’asma che non passava e un altro vicino controcanta che tornerà un altro inverno, finché le voci diventano un miscuglio ed è come accostare l’orecchio a una conchiglia, si sente solo un brusio oscuro e sottile, il riverbero di tutte le estati italiane, e quel senso di sollievo che si prova quando il linguaggio perde struttura e rivela ciò che è sempre: un disordine di suoni al quale continuiamo ostinati a dare fiducia.E alla fine, quando sto per allungarmi e nuotare, intravedo ancora, venti metri più in là, smaterializzata dagli scintillii, la nuca del mio amico magnifico e disperato che anche quest’anno mi ha raccontato la sua teoria, ancora una volta contribuendo a fabbricare e a dissolvere la Storia orale dell’Estate – il corpo immerso nei movimenti mitemente caotici dell’acqua, nel moto ondulare del tempo, delle frasi.