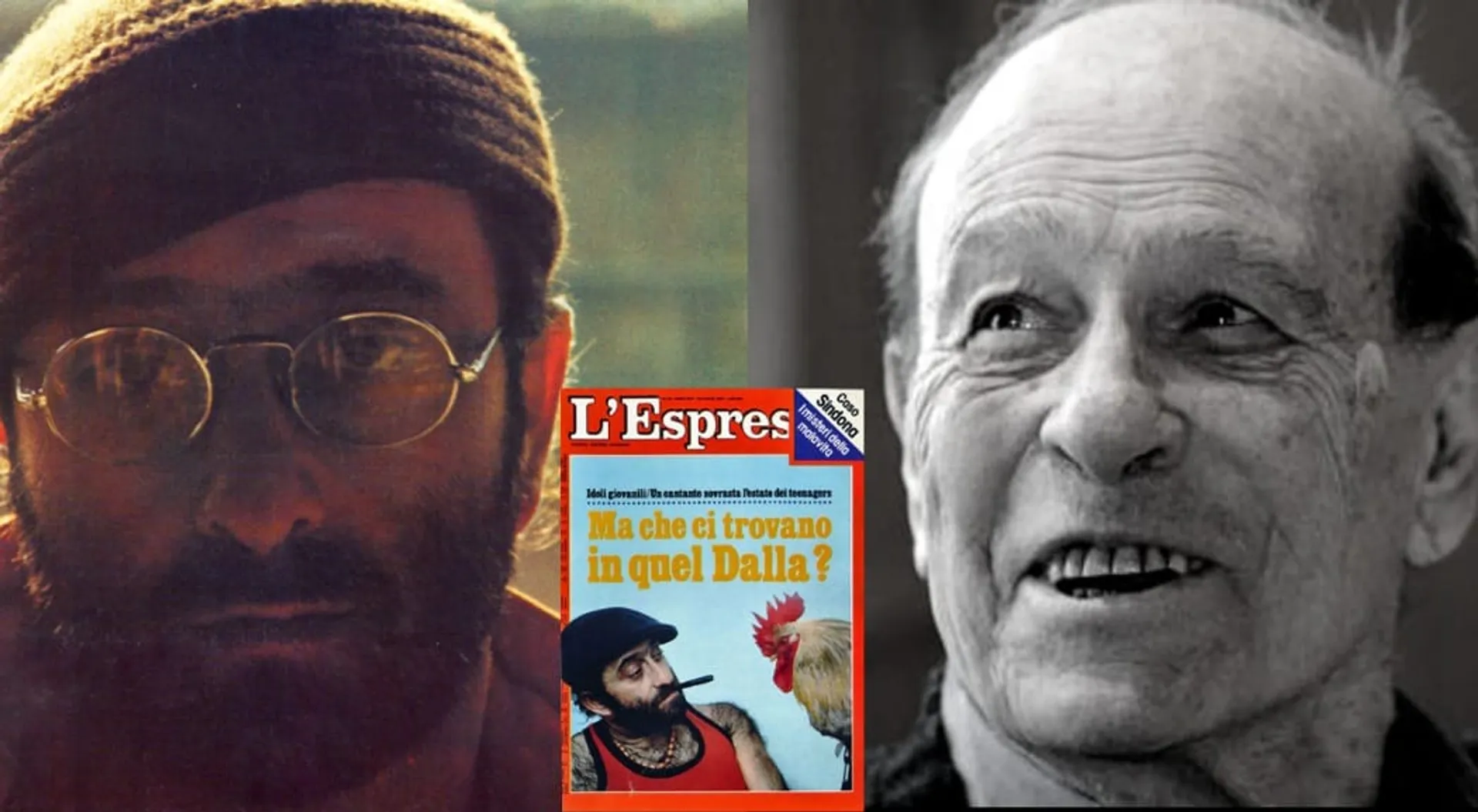

Era la fine degli anni Settanta, l’epoca dei grandi concerti negli stadi. Lucio era un idolo di tutte le generazioni, ma soprattutto dei ragazzi. I suoi dischi, all'epoca ancora in vinile, erano in testa a tutte le classifiche. L'Espresso si chiese le ragioni di questo straordinario fenomeno culturale, sociale, e anche politico. E chiese al grande Giorgio Bocca di andare a intervistarlo. Ne uscì un "dialogo ai ferri corti e a viso aperto". che vi riproponiamo qui di seguito

Lucio Dalla, il cantautore, piace ai bambini; già è personaggio da 'Corriere dei Piccoli', somiglia a Bibò o al capitan Cocoricò, piccolo misterioso bonario. Lucio Dalla piace anche agli anziani che hanno fatto il liceo: è il dio Efesto, peloso, fuliginoso, gradevolmente deforme, si muove rapido fra le grandi macchine che ha creato, gli scatoloni magici da cui escono le voci: «e dentro il grande fabbro vi infuse la sua musica».

Lucio Dalla piace anche a coloro che da sempre hanno avuto paura e desiderio del diverso e ora vedono in lui lo scandalo premiato dal successo, quello che fa una canzone su come si masturba e gliela fanno cantare anche al festival dell'Unità.

Lucio Dalla piacerebbe anche a me che lo intervisto all'una di notte, in un ristorante adriatico di Pescara, maccheroncini al pesce, automobili stipate su tre file, l'orrenda festosa città Luna Park che ti fa ritornare nell'Italia caotica e speranzosa del boom; dico piacerebbe anche a me se non fosse elettrico e retrattile come un gatto durante il temporale, impaziente di farmi sapere subito, in due minuti, come è e il contrario di come è, semplice? no, sofisticato; sofisticato? no, semplice; amico? sì, ma con il sottinteso che per lui puoi anche essere uno stronzo. Gradito? Sì molto, ma non dimentico, lui di antiche ferite narcisistiche.

«Te ne ricordi, Bocca, quando ti ho telefonato da Bologna? No? Ma sì, ti ricordi benissimo. Ti ho detto: vorrei incontrarti, parlarti. E tu mi hai risposto freddo: passi al giornale».

Forse ti ho sca mbiato per un rompiballe della contestazione. E invece ho saputo poi che hai rifiutato di farti coinvolgere in quella rivoluzione che dava l'assalto al Cantunzein - petti di pollo alla petroniana - invece che al Palazzo d'inverno. Come è andata esattamente?

mbiato per un rompiballe della contestazione. E invece ho saputo poi che hai rifiutato di farti coinvolgere in quella rivoluzione che dava l'assalto al Cantunzein - petti di pollo alla petroniana - invece che al Palazzo d'inverno. Come è andata esattamente?

«A quel tempo lavoravo ancora con il poeta Roversi. Avevamo fatto assieme cose per me straordinarie, ma la gente non le gradiva. Vincevamo i premi della critica e non vendevamo dischi. Roversi è bravo ma per lui fare le canzoni con me era il secondo o il terzo lavoro, non ha mai messo piede in sala di registrazione».

Sì, ma cosa c'entrano questi fatti professionali con i moti di Bologna?

«Voglio dire che per Roversi fare canzoni non era il lavoro, il tuo lavoro, quello per cui vivi; era una delle molte cose in cui voleva entrare. Lui è di quelli che partecipano a tutto. Quando ci furono i fatti di Bologna voleva che facessimo subito due canzoni e che andassi a cantarle assieme a Guattari e ai nouveaux philosophes. Io invece mi chiusi in casa».

Ma come? Tu che canti con la folla, che ami la folla, succede un gran casino e ti chiudi in casa?

«Il mio rapporto con la folla attraverso la canzone è un rapporto di comunicazione e di partecipazione. E invece quella folla bolognese mi risultava incomprensibile. Incontravo gli amici del biliardo e dei tortellini ed erano improvvisamente diventati rivoluzionari, mentre quelli che avevano parlato per anni di rivoluzione si defilavano. C'erano troppe cose che non capivo».

Ma non è la prima volta che tu prendi le distanze dalle mobilitazioni e dalle fiammate conformistiche della sinistra. Nelle tue canzoni c'è una continua ironia verso le "canzoni andine" sempre eguali o per la "puttana ottimista e di sinistra". La paura del ridicolo coincide con la paura del falso. Non ti mette un po' a disagio fare questa tournée per l'Italia sotto la tutela affaristica, propagandistica, cultural-egemonica dell'Arci?

«Non è l'Arci ma il Cps. Per me il rapporto non è politico ma organizzativo. Guerra e Casadei e la loro organizzazione mi permettono di fare dei grandi concerti, magari con cinquantamila persone, come a Torino o a Napoli».

I Lucio Dalla nascono e muoiono negli amori delle folle, ma l'Italia delle grandi istituzioni popolari e dei grandi affari non cambia: il capitalcomunismo tecnocratico del Cps paga sei milioni al giorno di affitto per le attrezzature giganti, altoparlanti a quarantamila watt che se ci piove sopra possono incenerirsi in lampi e scomparire nella notte, come scomparve Empedocle nell'Etna. Lucio Dalla, Francesco De Gregori e i loro musicanti e macchinisti e facchini e impiantisti e guidatori dei Tir alla fine del concerto smontano, caricano, ripartono in questa vita da baracconi elettronici. Il fenomeno è impressionante: 350mila spettatori in dodici concerti, il Sud che partecipa come il Nord; ma l'intera industria napoletana del furto legalizzato stampa migliaia di biglietti, mette in crisi anche l'oliato perfetto servizio d'ordine del Cps.

Senti Dalla, questa sera il tuo amico Francesco De Gregori, il lungo, non c'è. Ma che facciamo? Lo teniamo come il morto nell'armadio o ne parliamo? Chi è, cosa rappresenta per te questo raffinato educato compagno di avventura?

«De Gregori è un principe. Lui guarda a me come a un uomo antico, ma lui è più antico di me. Lui ha il dono meraviglioso di fare canzoni perfettamente equilibrate. Oggi come cinquant'anni fa. Ma sotto è molto confuso e io preferisco l'uomo confuso a quello concluso».

Ogni tanto sarei tentato, alla milanese, di consigliare al Lucio dalle cento vite e dalle cento code: parlet cume te manget. Ma lui è bolognese e i bolognesi sono dei bonari figli di puttana.

Nel tuo rapporto con la folla c'è un carattere tipicamente bolognese: il bisogno della gente come bisogno di una platea, però camuffato da socialità. Il bisogno della Piazza Maggiore, del caffè, del circolo dei compagni ed il muoversi in mezzo a loro sapendo che sono degli infidi tagliagambe. Il bisogno del cardinal legato o del federal comunista e la voglia di spernacchiarli.

Per la prima volta Dalla mi osserva con cautela e cerca di svicolare. «Il miglior amico è sempre quello che conoscerai domani», mormora. E torna gatto selvatico, retrattile, che vuol darti l'unghiata ma si ferma, che vuol farsi accarezzare ma scappa.

Dalla, che cosa rappresentano le mutande nelle tue canzoni? Tenerezza? Autocommiserazione dello scapolo?

«Le mutande, l'uomo in mutande, l'ho copiato tutto da Vasco Pratolini».

E la donna bassina e bruttina che torna sempre nei tuoi viaggi sentimentali?

«Non l'ho inventata io, è un personaggio delle canzoni popolari brasiliane, un personaggio magico in cui bruttezza e bellezza fanno parte dello stesso rapporto sognato».

Ma le contraddizioni continue delle tue canzoni? Il patetico subito corretto dall'ironia, la paura divertita del mostro di corso Buenos Aires, la gente che cerca un bar per telefonare alla polizia e intanto si dice "così ci beviamo anche un grappino"...

«La mia è una canzone organizzata che può essere compresa solo da chi ne fruisce, non da uno come te, non da uno che scrive sull'"Espresso" e che concepisce la comunicazione come plagio. Ma non li leggi i titoli dell'"Espresso"? Ognuno è un plagio già confezionato, un richiamo letterario o snobistico già bello e impacchettato, prendere o lasciare. Il tuo direttore Zanetti mi ha chiesto di fare un'antologia di Lucio Dalla, di scegliere le parole, le canzoni che più assomigliano a Dalla. Ma se la faccia lui l'antologia, tanto lui ha già in testa che cosa deve essere Lucio Dalla per i lettori».

Lascia stare Zanetti e i plagi dell'"Espresso". basta non lasciarsi plagiare, basta dire ciò che si vuol dire.

«C'è qualcosa che non mi convince in voi giornalisti: siete capaci di essere uomini pubblici solo nella pedagogia e nel plagio; nel migliore dei casi date un'informazione corretta. Ma il rapporto vero con il pubblico è fatto anche di scandalo, di provocazione, di estroversione e solo Pasolini è stato capace di tanto. Tu sei bravo, ma cristo che deve dire uno come me? Che hai ragione? Che hai buon senso? Che barba».

Ognuno gioca il suo gioco. A uno come me che scrive sui giornali va bene un rapporto con la folla che non si vede; o che si vede ma come dietro una lastra di cristallo. E meglio ancora è la televisione che riduce tutto a immagine, a comunicazione da un pianeta all'altro. Tu invece hai scritto che fare il cantautore è come girare dentro il fuoco, bruciare e consumarsi, passare fra le fiamme e ferirsi.

«Una sera a Bari mi prese come un raptus. Scesi dal palco e mossi verso la folla e De Gregori che è un principe leale e coraggioso mi seguiva. Ma quando fummo a venti passi dalla rete capii che stavano per scavalcarla, per venire all'arrembaggio e allora fuggimmo verso il sottopassaggio. Magari non sarebbe successo niente, magari ci avrebbero linciato per amore».

Il desiderio del linciaggio è molto letterario, molto da san Sebastiano. Dare scandalo con la paura di morire di scandalo. Sì, tutto ciò è molto pasoliniano, molto giocato sul rischio estremo. Ma io sono di Cuneo e se gioco, gioco ai tarocchi o alle bocce. Sai cosa dicono i giocatori di bocce al momento di contare i punti dalle mie parti: «bocce ferme». Nessun trucco, nessuno spostamento dell'ultimo secondo, le cose stanno come sono. Proviamo anche noi, lascia perdere il gioco e dimmi come stanno realmente le cose con il tuo pubblico. Quando dici che tu fai la canzone organizzata cosa vuol dire? Che sei un buon professionista? Un buon creatore di spettacolo?

«Sì, sono uno che sa stare in sala di registrazione come un ingegnere, alle prese con 24 terminali. Sono uno che sa quanti watt ci vogliono per fare arrivare le voci a quelli che stanno a settanta metri, ma sono anche uno che poi si trova una bomba molotov fra i piedi, lanciata da un ragazzino che si era annoiato».

Però la contestazione violenta tutto sommato a voi è servita: i grandi della canzone internazionale non osano più mettere piede in Italia e voi girate tranquilli. Il vostro pubblico ha capito che siete l'ultima spiaggia: o vi lascia cantare o non ascolta più canzoni.

«Io dico che questo pubblico è cambiato, è molto più preparato alla partecipazione di quanto voi giornalisti plagiatori immaginiate. I tuoi lettori di te sanno niente, ma i miei ascoltatori sanno a memoria quanti peli ho nel culo. Così aspettano il passaggio difficile, la pausa premeditata, la virgola e partecipano con l'applauso o con il silenzio. La mia battuta sulle canzoni andine ossia canzoni "impegnate" della sinistra sudamericana è invecchiata: una volta suscitava applausi, adesso è ovvia. Credo che questa acculturazione poetica e musicale sia merito in gran parte delle radio private. Noi viviamo con le radio private in un rapporto di reciproco parassitismo: loro usano le nostre canzoni senza pagare ma noi usiamo loro come diffusione e comunicazione. Facciamo il caso che uno spettacolo sia stato rinviato al giorno dopo: il tam tam delle radio private avverte anche i più lontani selvaggi della foresta».

Però, Dalla, quel Roversi. Sì, capisco, due narcisi, assieme vivono male, ma le canzoni che hai fatto con Roversi, "Nuvolari", le "Mille miglia"! «Nuvolari è basso di statura, Nuvolari è sotto del normale», ma è piccolo e brutto italiano a cui non importa niente di morire: «gli uccelli dell'aria perdono le ali, quando passa Nuvolari».

«Hai ragione, ho cerato disperatamente di riannodare con Roversi ma certe cose sono irripetibili».

Ti saluto Dalla; sei l'intervista più difficile che abbia fatto in vita mia. E so che quando la leggerai dirai che sì, sei tu, ma non sei tu, che ho l'aria di averti capito, ma che non ho capito niente. Comunque sei perdonato. Tu canti a Cesena e a Forlimpopoli e io ti ascolto alla radio e dico ai miei figli: mica male questo Dalla. Io ti fruisco.

Cultura

1 marzo, 2012Nel 1979 l’Espresso dedicava la sua copertina al dialogo, non proprio pacifico, tra il cantante e il giornalista

Ma che ci trovano in Lucio Dalla? La storica intervista di Giorgio Bocca al cantautore

LEGGI ANCHE

L'E COMMUNITY

Entra nella nostra community Whatsapp

L'edicola

Schiava virtuale - Cosa c'è nel nuovo numero de L'Espresso

Il settimanale, da venerdì 31 ottobre, è disponibile in edicola e in app