Grazia e Gilberto vivono e lavorano a Torino. E non potrebbe essere altrimenti. Perché a Torino Zorio è arrivato ragazzo dopo l’infanzia nel biellese e due anni al Sud. In quel di Termoli dove suo padre geometra aveva trovato lavoro e che, nei suoi ricordi, è un incantesimo: «Luogo strano in cui si faceva il bagno a novembre e si andava a scuola in un fiabesco palazzo federiciano con vista sul porto da cui ripescavano navi da guerra bombardate dai tedeschi. E sembrava volassero, gocciolanti acqua, alghe e catrame».

Torino invece è il luogo di formazione: quello dove il giovanissimo Zorio diventa artista e comunista, lotta per diritti e scopre la libertà di pensare, discutere, sperimentare, disobbedire, inventare, progettare e trovare amici. I quali si chiamavano Michelangelo Pistoletto, Giovanni Anselmo, Giuseppe Penone, Giulio Paolini, Alighiero Boetti e Gian Enzo Sperone, il gallerista di tutti. Non aveva ancora un nome questa vicenda ma era già Arte Povera, ancora prima che Germano Celant la battezzasse e la rendesse una pagina di Storia.

[[ge:rep-locali:espresso:285299461]]

Perché è a Torino che si cominciò a sostituire alla definizione di scultura, pittura e persino “opera” la parola “lavoro”. E sempre lì che gli scultori e i pittori diventarono “artisti”, come nella città fabbrica venivano chiamati gli operai più bravi. E infine, è ancora lì che alle visite dal negozio di colori si aggiungono quelle dal ferramenta e nel caso di Zorio persino i consigli del chimico.

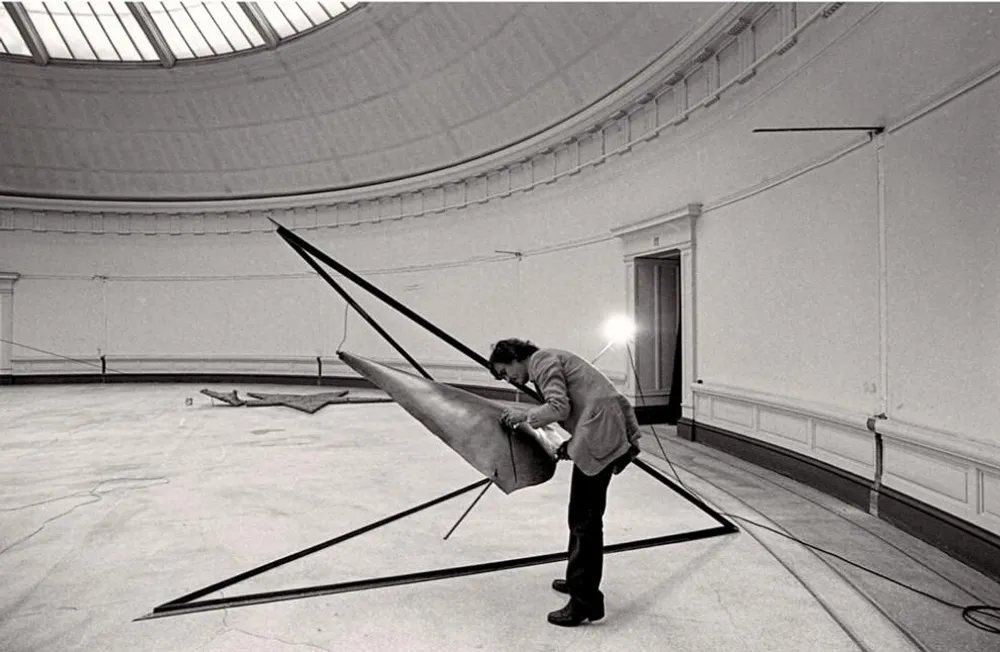

Tenace come un fabbro e spericolato come un alchimista, il nostro comincia a costruire un mondo: fa reagire solfato di rame e acido cloridrico, crea colori con l’ammonio bicromato, mette in contrasto la pesantezza di eternit e cemento con le superfici leggere di gommapiuma e camere d’aria, costruisce opere aeree alimentate da alambicchi o da otri in pelle animale, punteggia il suo universo di stelle a cinque punte e fa volare in agili parabole giavellotti e canoe.

Una che supera i 18 metri, la sta costruendo adesso e si solleverà nei cieli affrescati del Castello di Rivoli per la grande mostra che lo aspetta dal 2 novembre curata da Marcella Beccaria, voluta dal direttore Carolyn Christov-Bakargiev, attesa da chiunque conosca e ami questa storia che ha rivoluzionato le forme, i pensieri e i linguaggi dell’arte. Eccola, raccontata dalla voce di un grande protagonista, che ha saputo costruire macchine e fenomeni sfidando la meraviglia del creato.

Cosa c’era di straordinario?

«L’energia. Il lavoro. L’odore del ´68 molto prima del ´68. Occupammo l’Accademia nel 1964 e nello stesso anno Sperone fece una personale di Robert Rauschenberg precedendo la Biennale. In città giravano personaggi straordinari. Il grande editore che perdeva un sacco di soldi per fare libri bellissimi e si chiamava Giulio Einaudi; il collezionista colto che era anche architetto e scrittore Corrado Levi; galleristi come i Sonnabend che arrivavano ogni due settimane e curiosissimi volevano vedere tutti i nuovi lavori. Di solito restavano pochi giorni in un alberghetto tre stelle e mezzo in centro, ma quando prenotavano invece il Principe di Piemonte si capiva che avevano un appuntamento con l’Avvocato».

Anche Gianni Agnelli amava i vostri lavori?

«Non proprio. Non lo si vedeva molto. A volte gironzolava distratto da Sperone, ma io non ero così interessato a incontrarlo».

Già, lei era comunista.

«A mio modo: però ho sempre votato per loro. Leggevo l’ “Unità” soprattutto per gli articoli di Paolo Fossati, carattere difficile, nervoso, malmostoso ma fantastica scrittura. E poi nella Torino di allora, il Pci aveva davvero un senso. Il sindaco Diego Novelli aveva preso in mano la città e l’aveva scossa, mentre Giorgio Balmas, musicologo e assessore alla cultura, inventava le notti bianche un anno prima di Roma, senza offesa. Il rapporto con gli artisti era costruttivo. La sezione del Pci voleva da me un pavimento con una stella rossa, la feci gratis. Venne Pajetta a inaugurarlo. Ne fui orgoglioso perché nutrivo enorme ammirazione per quella sua franchezza e durezza. Un uomo che sapeva dire no anche alla Russia».

È ancora comunista, Zorio?

«Il mio sogno è la generosità verso il prossimo e un futuro pulito, quindi o c’è il socialismo o c’è la barbarie. E il Partito comunista fu un grande patrimonio sociale e culturale che in questa città unì politici, artisti, intellettuali. Non ho mai capito invece le guerriglie romane, né perché fu così maltrattato un bravo pittore come Giulio Turcato, mentre da noi si assisteva a un legame virtuoso che rendeva possibili innovazioni straordinarie come il Deposito d’Arte Presente».

Cosa fu esattamente?

«Un luogo rivoluzionario. Fino a quel momento le gallerie erano appartamenti o ex negozi con vetrine: difficili per opere di gente come me. Era un problema e ne discutevamo spesso finché non scoprimmo che a pochi metri dal Po c’era una gigantesca tipografia abbandonata. Il posto che ci voleva: 550 metri quadri senza divisioni, il primo “Open Space” del Novecento. Lo prendiamo con l’aiuto di Sperone e lo facciamo funzionare in autogestione : si entrava, si montava l’opera, la si lasciava per un po’ e poi ne arrivava un’altra. Aprivamo, chiudevamo pulivamo… tutto da soli. Fu un successo incredibile. Chiunque veniva a vedere uno spazio industriale e di lavoro che diventava un luogo per l’arte. Arrivò Harald Szeemann dalla Svizzera, Leo Castelli che tornando a New York subito inaugurò il suo Warehouse e Sargentini che aprì l’Attico a Roma. Non c’erano curatori, o meglio lo eravamo tutti nel pieno e completo rispetto reciproco».

Eppure eravate tutti diversi: gli specchi di Pistoletto, i rebus di Boetti, le pietre di Anselmo e gli esperimenti di Zorio. Fino a che punto eravate consapevoli di essere un gruppo che stava ridisegnando la storia?

«Sentivamo amicizia. C’erano discussioni ma mai risse. E un continuo parlare e ragionare, poi arrivò quella definizione “Arte Povera” che ci ha marchiato i lombi. Ma è vero: eravamo tutti diversi e questo fu il bello. Nessun dogma. Ci univa qualcos’altro. Forse anche questa città, che non è grande e non piccola. È una grande città piccola che aiutava a incontrarsi e a parlare. Era una città operaia, fordiana e insieme la capitale del design di carrozzeria, cosa vicina alla grande scultura e forgiata da operai/artisti che controllavano i difetti al tatto, accarezzando le lastre. Allora poi c’erano negozi straordinari. Io ne frequentavo uno che vendeva prodotti chimici in pieno centro. Ero l’unico cliente artista e il proprietario mi trattava bene, una miniera di consigli. “Cosa fa esattamente, signor Zorio?” chiedeva. “Sculture”, rispondevo. E lui un giorno: “Posso vederle?”. Arrivò un pomeriggio dopo le sei e alla vista delle mie vasche di piombo rimase sconvolto. Era la prima volta che vedeva una reazione fuori dal clima asettico di un laboratorio, un esperimento non controllato, ma libero di agire nel corso del tempo. Ho visto la meraviglia sul suo volto e da allora, non appena chiuso il negozio, di tanto in tanto tornava e quando vedeva i reagenti cambiar colore, rideva. Si chiamava Salmoiraghi».

Cloruro di cobalto, solfati di rame, acidi, reazioni e reagenti… Lei ha davvero lavorato come un alchimista. Non ha mai avuto incidenti?

«Per fortuna non gravi. E poi non ho dovuto ingoiare piombo e mercurio sperando di urinare oro! In questo l’arte è meno pericolosa dell’alchimia, che è la parte ambigua della chimica, la parte sognante, ma anche quella che dà più speranza, perché noi tutti abbiamo bisogno di speranza».

E lei, da ex comunista, ha speranza nel futuro?

«Un adulto come me che si rifiuta di definirsi anziano, è costretto ad aver fiducia nel futuro. Ma credo che il Pci sia morto proprio perché si è persa la speranza. E quel partito invece era una grande macchina di speranza. Quindi nonostante i venti della crisi, nonostante Torino sia cambiata in peggio, nonostante il pessimo segnale di veder colorifici e ferramenta chiudere e capire che con loro scompare anche il lavoro, nonostante quei giovani artisti con il book digitale in fila di fronte alle gallerie che già vedo tutti destinati al naufragio… Ebbene nonostante tutto questo, io ho speranza. Perché sono un artista e in fondo l’arte è un atto di magia contro la morte».