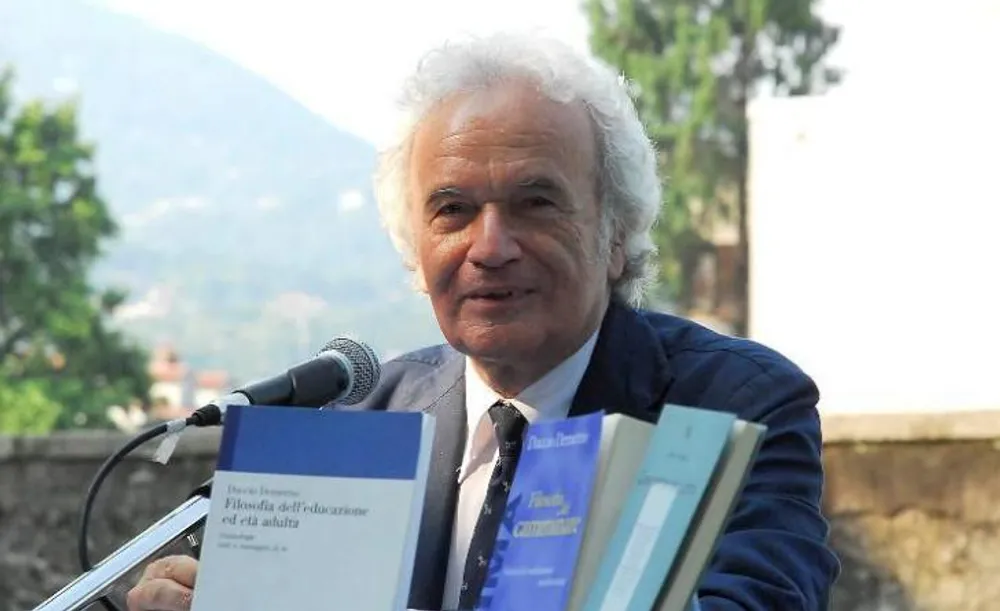

Negli ultimi vent’anni Duccio Demetrio ha insegnato a centinaia di allievi della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, nell’Aretino, fondata insieme a Saverio Tutino, a dare forma all’istinto di autonarrazione, affrontando gli snodi esistenziali per intraprendere una scrittura autobiografica non superficiale o banale, trasformandola in un percorso terapeutico, una sorta di pedagogia della memoria. «Perché non basta avere qualcosa da dire o voglia di raccontarlo, affidando i propri pensieri a un foglio di carta o a una pagina elettronica. Scrivere di noi e della nostra vita passata sollecita una maturazione interiore», dice Demetrio, a lungo professore di Filosofia dell’Educazione all’Università di Milano Bicocca. Scienza magmatica la sua, intrisa di esperienza e teoria, da cui ora scaturisce il suo nuovo saggio, “La vita si cerca dentro di sé” (Mimesis edizioni).

Professor Demetrio, da dove nasce l’esigenza di mettere nero su bianco la propria esistenza? Alcuni sostengono che aiuta a ritrovare un equilibrio interiore, a regolare i conti in sospeso...

«Scrivere non ci avvicina affatto a noi stessi, ci porta sempre altrove per consentirci di osservarci da lontano. Ci consente di attraversare e sostare nei luoghi più importanti della nostra vita, ma nel narrarli anticipa quelli di cui ignoravamo l’esistenza. Può apparire paradossale, e in effetti lo è: la scrittura autobiografica, grande metafora del nostro tornare a casa, in verità può generare l’effetto opposto. Scrivere ha il potere di separarci da quanto pensavamo fosse vicino, per scoprire che sull’uscio di casa c’erano le risposte che andavamo inseguendo».

C’è chi afferma che la scrittura autobiografica abbia un valore terapeutico.

«Le riemersioni fulminee della memoria riattivano acute nostalgie, rimpianti, sensi di colpa. Più saggio è affrontarle a viso aperto, rispondendo ad esse con la penna tra le dita. Non c’è guarigione ma la scrittura, cui si ponga mano ancora una volta non per ambizioni letterarie ma soltanto umane, non potrà che risvegliare ricordi, emozioni e sentimenti del passato non soltanto abitati dalla sofferenza. Ricordare non è solamente una operazione consolatoria, ma ci consente di trovare le prove che il pessimismo ci conduce verso autoinganni menzogneri nel presente. Tutto a vantaggio dell’unica vera “terapia” che la scrittura può offrirci: una maggiore conoscenza della nostra vita, una crescita della consapevolezza di essere esistiti e di non voler sprecare il tempo che resta senza scriverne».

Negli ultimi vent’anni avete aiutato centinaia di persone a scrivere le proprie autobiografie. Malgrado la diffusione dei social network il pubblico continua ad apprezzare il percorso dal vivo nella vostra università?

«La domanda è cresciuta in maniera esponenziale. Chi si è avvicinato alla scrittura attraverso Internet ne ha scoperto presto i limiti. Se si vuole uscire dal momento effimero della cultura presenzialista è fondamentale il confronto con gli altri, in una relazione maieutica personale. La scrittura ha una vocazione sociale: parafrasando Lacan, chi scrive è sempre alla ricerca del “fantasma dell’altro”, una persona reale o immaginaria. Ci sono individui che attraverso l’autonarrazione chiedono un risarcimento, ringraziano un genitore dopo la sua scomparsa o la persona amata, magari scrivono al figlio che non hanno mai avuto. È una domanda fantasmatica».

Lei sostiene che il bisogno di raccontarsi è una costante della nostra esistenza. È per questo che oggi si assiste alla proliferazione del racconto autobiografico?

«In realtà nel mercato editoriale dilagano i ghostwriter, soprattutto per chi ha una vita indecente e vuole offrire di sé una immagine più edificante. Inoltre la moda autobiografica contagia chi aspira al successo e chi, giunto a metà della propria esistenza, osserva un calo di notorietà e cerca così un rilancio. Allo stesso tempo, tuttavia, esiste una domanda di scrittura che non ha pretese, spinta dalla solitudine contemporanea, che induce a raccontarsi in prima persona. La parola scritta può diventare un momento di condivisione, a volte aiuta a disintossicarsi da Internet per riscoprire lentamente la propria storia, per risvegliare la consapevolezza di sé e degli altri».

Vuol dire che ogni vicenda, anche la più semplice e apparentemente banale, possiede una potenziale dignità letteraria?

«Occorre fare una distinzione tra letteratura autobiografica e letteratura di narrazione. La prima è affidata a scrittori celebri - tra gli altri Goethe, Rousseau e Chateaubriand, e poi Sartre, la de Beauvoir, Philip Roth, Lalla Romano - e raggiunge la dignità artistica. C’è poi un altro tipo di scrittura sotterranea, che viene dalla povera gente esclusa dalla critica letteraria. Con il Gruppo Abele abbiamo dato vita all’iniziativa “Storie senza dimora”, a Torino e ad Anghiari: gruppi di volontari delle biografie, operatori sociali, educativi, culturali, aiutano a raccogliere e valorizzare le storie invisibili di chi vive ai margini, tutti coloro che hanno sviluppato una loro resistenza nel vivere. Da loro c’è molto da imparare».