Ci serve ancora Picasso? Il quesito non suoni irriverente: ogni epoca e ogni cultura elegge i propri riferimenti e, in tempi di stravolgimenti valoriali, proprio chi è stato un pilastro intoccabile ha bisogno di essere messo in discussione. Come ha detto qualcuno: ogni tempo si inventa il suo Omero, vale a dire: ogni tempo sceglie come leggerlo, da quale angolazione. Ma è pur vero che ogni tempo decide pure se Omero vuole continuare a leggerlo o se preferisce buttarlo giù dalla torre.

Ma perché Picasso? Ricorre in questi mesi il cinquantennale della morte dell’artista spagnolo ed è il momento giusto per ripensare alla sua opera e soprattutto al suo ruolo. Picasso ha infatti incarnato, per quasi un secolo, l’antonomasia dell’arte: più di qualsiasi altro pittore o scultore è stato il sinonimo di chi, senza sosta, inventa nuovi linguaggi figurativi con una vena apparentemente inesauribile. Tuttavia è stato anche una figura controversa: maschilista, prepotente, alcuni pettegolezzi lo hanno descritto come un violento; si innamora tante volte eppure le donne sembrano strumentali e anche la sua vita genitoriale è quella di un patriarca di un mondo premoderno. Non è lì che troveremo, oggi, una risonanza. Ma allora dove? Certo, si dirà: non bisogna confondere l’uomo con l’opera. L’uomo non ci serve. Eppure, per molti, questa contiguità è fondamentale per affezionarsi alle opere. Ma allora, in un tempo come il nostro, in cui si cerca forsennatamente un rispecchiamento, in cui si accetta solo l’arte edificante, che ce ne facciamo di Picasso? Perché magari scopriamo che non ci serve più. E, in ogni caso, se anche il profano ne conosce il nome, l’unica domanda da farsi è: perché mai Picasso è ancora importante?

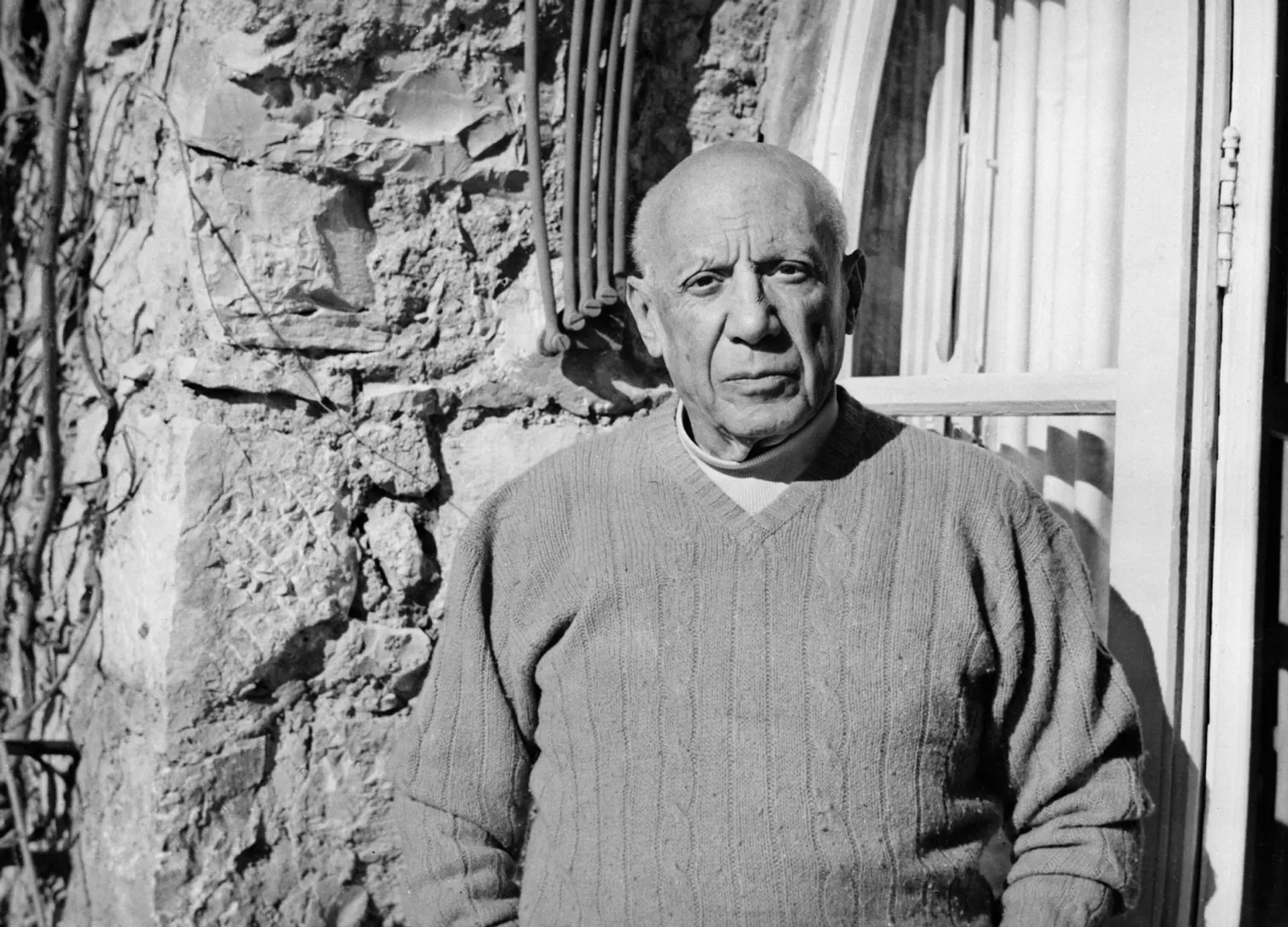

A soccorrerci esce in questi giorni per i tipi di Einaudi un sontuoso volume che ne ripercorre la vita e la carriera, scritto da Pepe Karmel, storico dell’arte alla New York University, nonché curatore per il MoMa. Il titolo è già un indizio: “Pablo Picasso”. Col nome e cognome per esteso e non solo “Picasso” come si firmava nei quadri. L’usanza di omettere il cognome è un tipico vezzo novecentesco coltivato soprattutto dai surrealisti. Karmel è come se volesse riportarlo tra gli umani: se il cognome isolato trasforma la persona in un’entità sovrastorica, in una firma, in un brand; il nome lo riporta nei confini di una precisa biografia: quella di Pablo Picasso nato a Malaga il 25 ottobre del 1881.

In realtà, a fronte di una fama tanto ampia, i meriti reali sono forse opachi al vasto pubblico. Anche il suo capolavoro, Les Demoiselles d’Avignon, indiscussa pietra miliare del cubismo è stato oggetto di numerose discussioni e riletture polemiche. Da una parte è stato subito evidente il debito nei confronti dell’arte non europea: è Alfred Barr, primo direttore del MoMa, a suggerire una derivazione di quei volti scomposti dalle maschere africane; dall’altra, a partire dagli anni Novanta, una scelta simile è stata sentita come una forma di appropriazione culturale. Ma Picasso è impossibile seguirlo senza metterlo sul fondale della storia.

Ha un talento per il disegno precoce e brillantissimo, ma capisce che deve metterlo in discussione: intuisce che potrebbe diventare una secca e così riparte da zero, reinventa il modo stesso di disegnare. Picasso vuole dipingere come un bambino, vuole arrivare alla fonte primigenia della creatività. Il grande malinteso è che sia un eclettico: Picasso rosa, Picasso blu, Picasso cubista o surrealista. Questo costante cambio di registro ha fatto credere a tanti che il suo merito fosse la versatilità stilistica. Non è così. Lo stile è il mezzo, mai il fine.

Nella nostra società dominata dal marketing, si diventa celebri se si ha uno stile riconoscibile: che si tratti di un illustratore, di un attore, di uno scrittore o perfino di un influencer che fa video su TikTok, viene premiato chi fa sempre la stessa cosa, rendendosi immediatamente riconoscibile. Picasso, invece, non è mai riconoscibile (a meno che non si studi a fondo la sua opera). C’è sempre un disegno in cui stupisce, perché non sembra opera sua. «Io non cerco, trovo», diceva. Sì, ma cosa? Cosa trova Picasso? La sua è una battuta, ovvio. Una presa in giro rivolta agli artisti engagé tanto amati nel ventesimo secolo; eppure è una battuta che dimostra, su quasi novanta anni di carriera, che i mutamenti di stile sono la prova di una lotta per cogliere tramite il disegno un senso più alto, esistenziale. Picasso non ha mai smesso di disegnare, fino all’ultimo. La domanda può essere allora riformulata: ci interessa ancora disegnare? E, in questo, Picasso ha qualcosa da insegnarci?

Per chi crede nei valori dell’umanesimo disegnare si configura come un necessario strumento conoscitivo: disegnare il mondo è un modo per comprenderlo. Mentre disegni qualcosa, la fai, la pensi, la mediti, la capisci. La generazione di Picasso, rileggendo il romanticismo, si convince infatti che l’arte sia il mezzo ideale per arrivare alla conoscenza di sé. E allora Picasso ci pone la domanda più radicale di tutte: nel 2023 ci serve ancora l’arte? E non mi riferisco alle pratiche mondane di andare alle mostre. Questa è solo una scusa. Aver bisogno dell’arte è qualcosa di più difficile e che ci inchioda: abbiamo ancora voglia di fare lo sforzo di conoscerci davvero? E abbiamo voglia di farlo tramite delle immagini pitturate? Parrebbe di no.

Indagini recenti rivelano infatti che il pubblico delle mostre passa circa cinque secondi davanti a ogni quadro e poi si sposta sul successivo. Cinque secondi. Che cosa si vede in cinque secondi? Che cosa si capisce? Niente. La maggior parte di chi frequenta mostre, musei e vernissage sembrerebbe farlo per dovere mondano o turistico, ma non sta chiedendo all’arte nulla di importante. L’apparente eclettismo picassiano ci impone invece di fermarci: sul quadro, ma pure su di noi. La generazione di Picasso era anche convinta che la cultura fosse uno strumento fondamentale di relazione col mondo. La vita simulata nei romanzi, nei dipinti, nei colori può farsi strumento di catarsi. Ecco, forse Picasso è stato davvero l’antonomasia di un certo tipo di arte. Non si può capire Picasso in cinque secondi. Nessuno artista lo si capisce in un tempo così breve. Tranne quelli dallo stile sempre uguale. La ragione per cui tanto pubblico ama Klimt o Van Gogh è perchè hanno uno stile riconoscibile e in una società in cui si va di corsa, questi artisti danno l’illusione di essere comprensibili in cinque secondi. In verità non li si sta capendo, ma solo riconoscendo. Come si riconosce un vip in mezzo alla strada. Ma forse c’è ancora un margine di intervento. Serve però il desiderio che la cultura sia davvero un tramite di conoscenza e non solo un aspetto del tempo libero. Chiedersi a cosa serve Picasso, significa anche chiedersi cosa vogliamo tenerci del Novecento. Sempre che se ne abbia il tempo.