Non è un genere dai contorni precisi. Non vince i grandi festival, anzi salvo eccezioni non compete proprio. Non suscita grandi dibattiti critico-teorici salvo che tra i fan e gli specialisti. Non è nemmeno una tecnica, perché dal digitale ai cartoni animati passando per il redivivo e ormai lanciatissimo “stop motion”, di tecniche ce ne sono molte. Ma soprattutto si rivolge agli spettatori più diversi, anche per età, costruendo ogni volta il suo percorso da zero, come i mondi a cui dà vita. Anche perché non ha alle spalle uno star system che possa fare da traino. Che cos’è dunque, oggi, il cinema d'animazione?

A giudicare dall'enorme attenzione di cui ormai gode perfino in Italia, è un comparto artistico-industriale di immenso potenziale e non pochi rischi. Saldamente tenuti in pugno da pochi colossi americani, giapponesi o francesi, quelli che più nessuno ormai chiama “cartoons” generano infatti ricavi immensi per chi occupa posizioni dominanti. Ma offrono anche opportunità illimitate ai creatori più coraggiosi. E artisticamente dotati perché nell’animazione, anche qui sta il bello, barare è impossibile.

Basta ricordare Simone Massi, che nel 2024 porterà in sala il suo primo, vertiginoso lungometraggio scoperto alla Mostra di Venezia, “Invelle”, dopo aver contribuito in modo determinante a uno dei più bei film mai dedicati alla questione palestinese, “La strada dei Samouni” di Stefano Savona. O i film della Mad, la factory napoletana di Luciano Stella e Carolina Terzi che dopo aver vinto gli Oscar europei con “L’arte della felicità” di Alessandro Rak e molti altri premi con “Gatta Cenerentola”, si prepara a far debuttare Roberto Saviano con “I’m Still Alive - Sono ancora vivo”. E ha appena portato al Festival di Torino un ispirato corto di Marino Guarnieri, “Due battiti”. Dedicato, con sguardo carnale e anima visionaria, a un tema delicato come il passaggio dalla condizione di figlia a quella di madre. Dunque puntando il dito sulla vera arma segreta dell’animazione: l’ambizione. La possibilità di volare alto, addentrandosi con agilità in labirinti interiori che il cinema-cinema affronta di rado.

Come prova ancora una volta il nuovo film del più grande regista d'animazione del mondo, in sala dal primo gennaio, dopo aver trionfato in casa e negli Usa: “Il ragazzo e l'airone” del venerato Hayao Miyazaki. Che comincia nella Tokyo in fiamme del 1944, riportandoci al precedente “Si alza il vento”, e finisce in una zona non lontana da “Oppenheimer”. Anche se per Miyazaki l'incubo nucleare è appena un’allusione, il fuoricampo che incornicia il viaggio fantastico del giovanissimo Mahito, figlio di un industriale dell’aeronautica (come il padre del regista) che costruisce i caccia usati dai kamikaze. E che dopo aver perso la madre si trova catapultato in un mondo parallelo tutto creature bizzarre, fenomeni prodigiosi, apparizioni inspiegabili. Anche se ordinate intorno a un unico grande mistero. La Madre, ovvero la generazione. La grande fabbrica della vita, con il suo viluppo di angosce metafisiche e umori corporali. Lo spazio inconoscibile da cui proveniamo e a cui siamo destinati a tornare. grembo materno, utero cosmico che prefigura la creazione (e la distruzione) di infiniti mondi possibili.

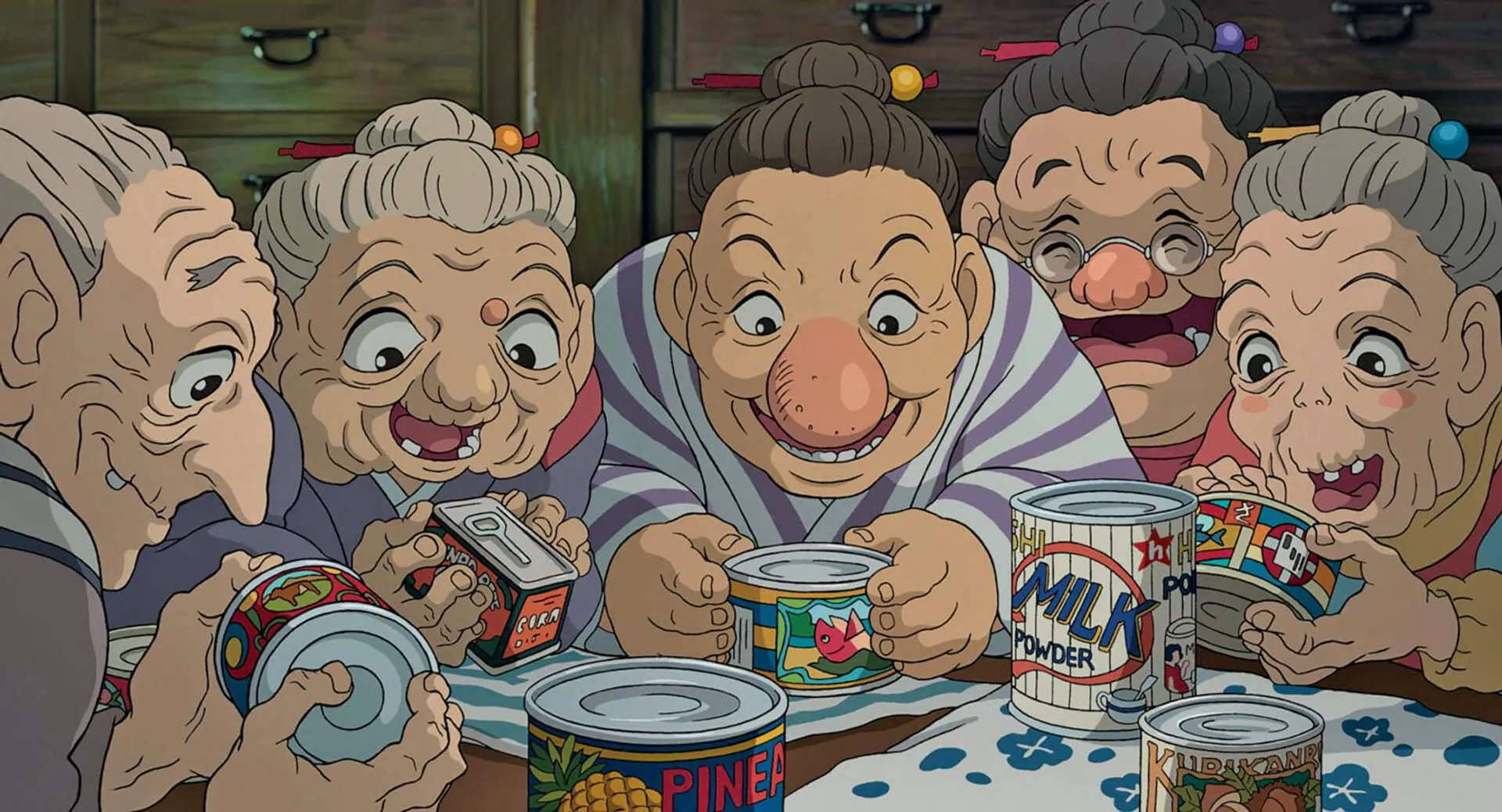

Già, l’opera definitiva del regista di “Il mio amico Totoro” e “La principessa Mononoke”, ammirato a suo tempo nientemeno che da Akira Kurosawa, è uno dei film più imprevedibili della stagione. Un viaggio nell’ignoto popolato di figure buffe e allarmanti, inquietanti e insieme familiari, come tutte le creature care al maestro 82enne. Dal maestoso airone del titolo, che si rivelerà “abitato” da un irresistibile nanerottolo, agli esilaranti parrocchetti extralarge che vogliono solo papparsi il protagonista. Passando per varie possibili incarnazioni della Madre, come quella dèa del fuoco che appare sempre al momento giusto, o quella pescatrice che solca l’oceano sul suo barchino (come disegnano il mare i giapponesi, nessuno).

La stessa madre defunta riappare placidamente assopita su un letto per liquefarsi subito dopo, mentre anche il pavimento si disfa sotto i piedi di Mahito. Come sempre, del resto, Miyazaki assembla i riferimenti più disparati. Accanto a tante figure ispirate alla tradizione animista dello scintoismo, compaiono dolmen, un luogo funebre ricalcato sull’“Isola dei morti” di Böcklin, grandi pietre minacciose sospese in cielo come in un celebre dipinto di René Magritte, un anziano prozio che ricorda Einstein e tiene in pugno i destini del mondo, eccetera. In un vortice che conferma la vocazione ecumenica dello Studio Ghibli e spiega perché i film di Miyazaki, Takahata e C. reggano così bene il tempo.

A differenza dei titoli Disney, sempre marchiati dall’epoca in cui sono stati concepiti, anche quando celebrano con nostalgia le grandezze passate. Come accade in “Wish”, il cartoon Disney di Natale, volenterosa ma pallida replica dei musical grazie a cui la casa di Topolino costruì il suo impero. Mentre gli ultimi ammessi al club dei grandi incassi come la Illumination, la casa di “Pets”, “Sing” e “Cattivissimo me”, cercano di consolidare la posizione abbracciando un eclettismo un po' acchiappatutto. Si veda lo scatenato ma anonimo “Prendi il volo”, racconto di formazione digitale dedicato a un pugno di anatroccoli ansiosi di sfuggire alle soffocanti cure paterne per esplorare nuovi orizzonti, diretto a sorpresa dal francese Benjamin Renner, già regista del pensoso e poetico “Ernest & Celestine”.

Perché in fondo nel cinema d’animazione lo stile resta decisivo, perfino più che nel cinema dal vero. Purché non diventi una gabbia, come succede anche ai migliori. Chi non ha certo problemi di riconoscibilità è Michel Ocelot, il regista francese (ma cresciuto in Guyana) dell'indimenticato “Kiriku e la strega Karaba” e di “Azur et Asmar”, ora nei cinema con “Il faraone, il selvaggio e la principessa”. Tre storie ambientate in epoche remote (l’antico Egitto, l’Alvernia medievale, la Turchia del XVIII secolo), tre inni all'amore e alla tolleranza, tre approcci all'immagine diversi ma sempre visivamente sontuosi, ispirati ai tempi e ai luoghi evocati.

Il più curioso è forse il primo, la leggenda di un re kushita (l’odierno Sudan) che riesce a conquistare l’Egitto senza spargere sangue. Un trionfo di antiche divinità e figure di profilo scritto da Ocelot in collaborazione con il direttore del dipartimento egizio del Louvre, Vincent Rondot. Mentre lo stile severo dell’episodio medievale, il migliore, impone un massiccio ricorso alle silhouette; e l’opulenza di costumi e scenografie caratterizza il terzo, preso da una fiaba marocchina ma trasferito a Istanbul. Proprio questa ingordigia visiva però - arredi, tappezzerie, vetrate, architetture, copricapi: Ocelot sa come appropriarsi di tutte le figure del mondo - denuncia un certo rischio di manierismo.

Anche perché l’animazione, tutta l’animazione, combatte da sempre contro un dono che è anche una condanna. L’assenza di peso ancor prima che di realtà. La palese artificiosità delle immagini. Insomma la mancanza originaria di quell’effetto di realtà concesso per statuto a qualsiasi film “dal vero”. A meno che proprio in questa libertà totale, come sanno i veri autori, non si nasconda il potere esorbitante di un’arte capace di aggiungere un supplemento d’anima ai più semplici fatti della vita quotidiana grazie alla fedeltà con cui sa riprodurli (fedeltà, non sterile perfezione: Miyazaki continua a preferire matite e pennelli alle tecniche digitali). Oltre che di trovare le strade più originali per calarsi nelle profondità della nostra psiche con agilità ignota al cinema-cinema. Come ci ricorda un bellissimo film applaudito di recente al Festival di Torino, “Linda e il pollo”, scritto e diretto dall'italiana Chiara Malta e dal francese Sébastien Laudenbach, nelle sale in primavera. Uno di quei prodigi che solo in Francia sanno realizzare, compensando l’esiguità dei mezzi con la sicurezza dell'arte.

Colori a tempera, campiture nette, figure monocrome (Linda è gialla, sua madre arancione, sua zia rosa, il “flic” che le perseguita blu), un impianto visivo che ricorda Magritte e si rivela l’ideale per restituire tutto il calore e l’incanto di una banlieue vista con occhi di bambino, dunque sottratta ai luoghi comuni. Per ridiventare semplicemente un quartiere, cioè uno spazio abitato da una comunità. Che parteciperà tutta insieme, in un modo o nell’altro, all’esilarante battuta di caccia alla gallina cui danno vita la piccola Linda e sua madre pur di assaporare nuovamente il piatto che il padre stava cucinando quando morì all'improvviso.

Un trauma infantile, sepolto nella memoria della protagonista, che è il punto di partenza e insieme d’arrivo di un film capace di crescere fino alla fine lavorando su fronti a prima vista opposti. I ricordi di Linda, così personali. E la crescente partecipazione collettiva a quell'avventura, culminante in una specie di giocosa rivolta del quartiere che concilia serietà e meraviglia, anarchia e terapia, Miracoli che solo l’animazione può permettersi. Anche se è inutile illudersi. Per film così sofisticati le sale saranno sempre poche. L’animazione vive di pluralità e singolarità, ma il mercato impone lo stesso andamento del cinema-cinema. Costi sempre più alti, dunque formule e ripetizione. Eppure l’animazione è sorella di uno dei settori in massima espansione in questi anni: il fumetto. Forse i due mondi, Zerocalcare insegna, dovrebbero dialogare di più.