È tanto, è poco. Tanto perché non accadeva dal 2008, l’ultima volta sopra quota un milione. E anche perché nell’anno più buio per l’automobile made in Italy - il 2013 - il conteggio si fermò addirittura a 595 mila unità, un dramma. Allo stesso tempo è poco. Perché la ripresa, e la strategia di Fca di costruire qui vetture di fascia alta come Alfa, Jeep e Maserati, che possono generare un valore aggiunto più elevato, non appare sufficiente a cambiare il segno di un fenomeno preoccupante: l’industria italiana, quella delle fabbriche e delle tute blu, non crea più lavoro. Basta guardare i dati pubblicati qui sotto per toccare con mano uno dei motivi per cui l’anno scorso altri 39 mila giovani - molti laureati, tanti dalle regioni del Nord - hanno deciso di lasciare l’Italia, come racconta l’ultimo rapporto della Fondazione Migrantes.

IL CROLLO DEI POSTI DI LAVORO

NELLE GRANDI IMPRESE

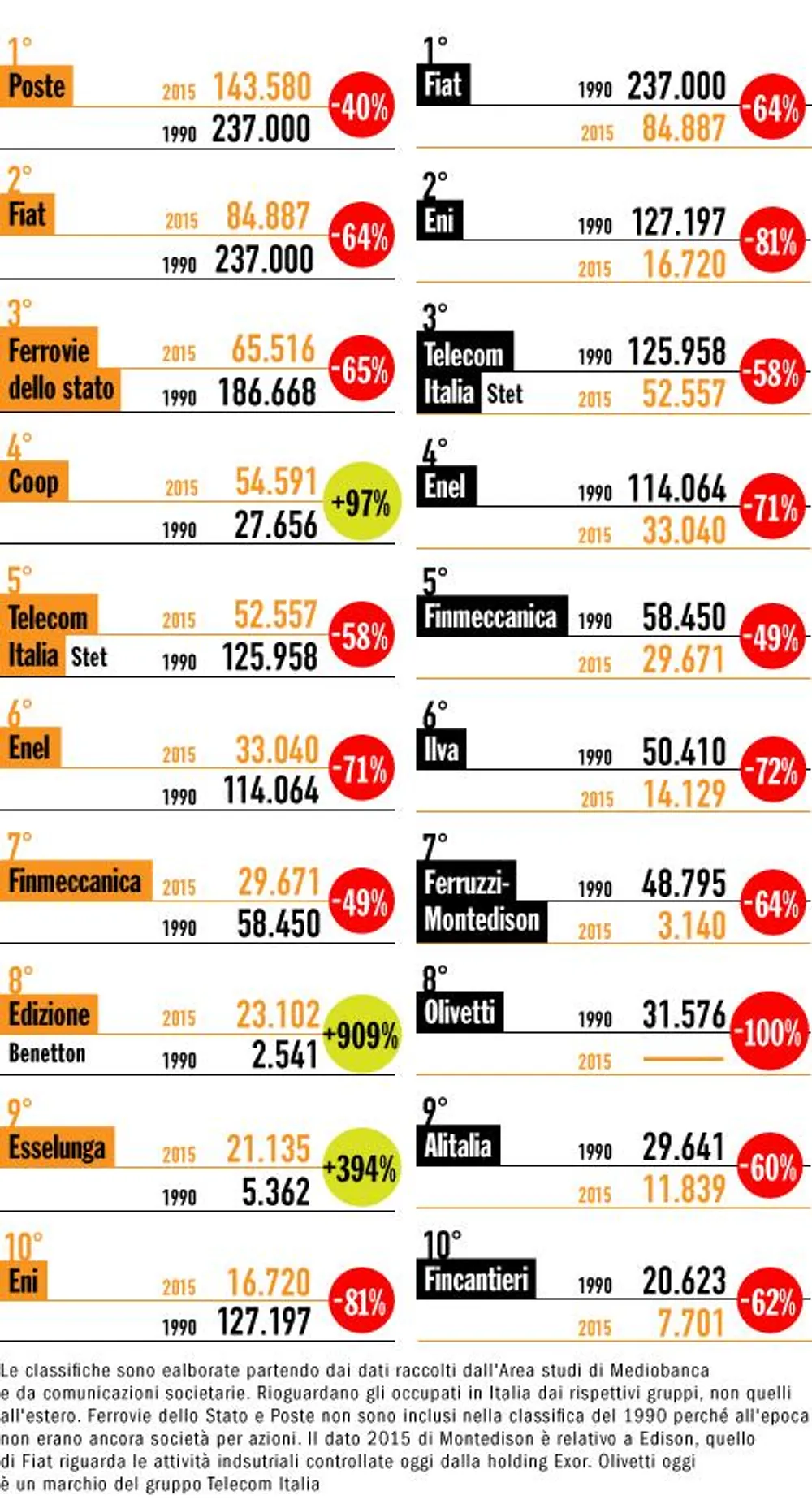

Top ten dei principali datori di lavoro in Italia. Confronto fra il 2015 e il 1990, con variazione % nell'arco dei 25 anni esaminati

Un quarto di secolo fa il principale gruppo metalmeccanico nazionale, la Fiat, dava lavoro in patria a 237 mila persone, su un totale di 303 mila nel mondo. Nel 2015 il numero complessivo è identico, sempre 303 mila, ma lo è soltanto grazie alle acquisizioni all’estero, a cominciare dall’americana Chrysler. Oggi le attività industriali della famiglia Agnelli, le auto, i camion, i trattori, raggruppate sotto la holding Exor, contano 100 mila addetti in Nord America, 53 mila in America Latina, 84 mila in Italia e il resto in giro per il mondo. In venticinque anni, dunque, in Italia solo la Fiat ha visto svanire oltre 152 mila posti di lavoro, aumentandoli invece enormemente all’estero. Merita ancora un’occhiata la tabella qui sopra: l’azienda con il maggior numero di dipendenti, oggi, sono le Poste Italiane. Che puntano tutto sui risparmi depositati dai clienti al BancoPosta e probabilmente non sono più la fabbrica di poltrone sognata dai fanatici del posto fisso “a prescindere”, come il personaggio di Checco Zalone nel film “Quo vado?”. Ma certamente restano ancora lontane dal diventare il motore della digitalizzazione del Paese, com’è avvenuto altrove.

La scomparsa delle manifatture non è un fenomeno solo italiano ma colpisce tutto l’Occidente. Uno dei simboli è certamente Detroit, la capitale dell’auto americana, che con la crisi vissuta nei primi anni Duemila ha visto la popolazione dimezzarsi, le scuole professionali che un tempo sfornavano i tecnici per General Motors, Ford, Chrysler, ridursi a scheletri di cemento, le villette dei sobborghi finire soffocate dalle erbacce, il municipio dichiarare bancarotta. Anche nelle città italiane, però, la chiusura degli stabilimenti ha lasciato ovunque ferite più o meno estese, al punto che nemmeno Milano, la più dinamica fra le nostre metropoli, dove la mutazione verso il commercio e i servizi è iniziata prima, è riuscita a rimarginarle del tutto.

Un po’ di numeri: nel 1990 l’industria dava lavoro a 5,8 milioni di italiani; dieci anni più tardi era scesa a 5,1 milioni. Con l’inizio del nuovo millennio le cifre hanno ballato su e giù per un po’, mostrando addirittura un lieve aumento nel biennio precedente la crisi del 2008. Con la recessione, però, è arrivato un nuovo collasso, ancora più profondo: nel 2014 gli addetti dell’industria erano scesi ormai a 4,5 milioni, un numero rimasto fermo anche nel 2015, quando nell’intero Paese l’occupazione è tornata a crescere. Nei primi sei mesi del 2016 la musica non è cambiata, anzi: il numero degli occupati nell’industria è sceso - anche se di pochissimo - sotto la soglia dei 4,5 milioni, mentre nel complesso dell’economia i posti di lavoro rilevati dall’Istat sono aumentati di 222 mila unità. Difficile che le cose possano cambiare molto entro la fine dell’anno, nonostante l’aumento registrato in agosto dalla produzione industriale (+4,1 per cento su base annua).

PIU' COMMESSI CHE OPERAI

Giuseppe Berta, uno dei più noti storici dell’industria nonché collaboratore de “l’Espresso”, ha pubblicato pochi giorni fa il saggio “Che fine ha fatto il capitalismo italiano?” (il Mulino). Alla domanda del titolo, nel libro Berta risponde in modo articolato e complesso. Tuttavia, ammette lui stesso in un passaggio, guardando «l’architettura storica del sistema delle imprese» la conclusione più immediata sarebbe dire che, semplicemente, il capitalismo italiano «non esiste più».

La stessa suggestione si può trarre mettendo a confronto i dati elaborati nelle due classifiche qui sopra, che riportano la “Top ten” delle imprese con più occupati in Italia, com’era nel 1990 e com’è diventata un quarto di secolo più tardi, nel 2015. L’effetto è dirompente. Detto della Fiat, nelle prime posizioni ci sono le Poste e le Ferrovie dello Stato, che nel 1990 non erano nemmeno società per azioni e che ancora oggi restano saldamente nelle mani dello Stato. Sono scomparsi quasi del tutto due colossi industriali privati com’erano Olivetti e Montedison, ma sono scivolati fuori classifica anche altri operatori che un tempo davano lavoro a decine di migliaia di persone, Ilva, Alitalia, Fincantieri. La prima, passata per la privatizzazione e la gestione della famiglia Riva, è ora commissariata per i danni ambientali causati a Taranto, aggrappata a una vendita che slitta di volta in volta. Alitalia fatica a trovare un rilancio nonostante sia stata radicalmente ridimensionata e abbia accolto in plancia di comando gli emiri di Etihad. Fincantieri è sempre controllata dallo Stato, attraverso la Cassa depositi e prestiti, e conserva il baricentro in Italia, ma agli otto cantieri navali sul territorio nazionale ne affianca ormai cinque in Norvegia, tre negli Stati Uniti, due in Romania, altrettanti in Brasile e uno in Vietnam. Risultato: fra il 1990 e il 2015 i dipendenti sono cresciuti un po’, da 20.623 a 21.120. Prima però erano tutti in Italia; ora ne è rimasto appena uno su tre.

Per una nazione che ha costruito ogni slancio sull’export, non è un bel segnale nemmeno la pochissima industria che c’è tra le new entry. Hanno fatto il loro ingresso i supermercati, con il gigante del sistema cooperativo - la Coop - che è ormai il quarto datore di lavoro tricolore, seguito in nona posizione dall’Esselunga dei Caprotti. Ed è entrata la famiglia Benetton, con la holding Edizione. Anche qui, però, c’entrano poco i maglioncini che avevano proiettato Luciano e i suoi fratelli al vertice dell’industria tessile e dell’abbigliamento mondiale. Il grosso dei dipendenti, oltre 40 mila su un totale di quasi 65 mila, il gruppo Edizione li conta infatti nel settore della ristorazione, dove i Benetton hanno debuttato acquistando dallo Stato l’Autogrill, per allargarsi in tutto il globo con 250 marchi diversi, dalla cucina asiatica dei ristoranti Pei Wei alle birrerie Gordon Biersch. Poi seguono le concessioni autostradali e aeroportuali, anche quelle acquisite via privatizzazione, con 14.600 dipendenti. Ultimo arriva l’abbigliamento, che occupa 9.164 persone. Nel complesso, però, i lavoratori italiani sono poco più di uno su tre, sul totale dei 65 mila nel mondo. Mentre i Benetton si muovono sempre più da investitori finanziari, puntando su settori meno rischiosi, lontani dalle frontiere dell’industria.

QUEI GIGANTI SMANTELLATI DALLE LOBBY

Italia, abbiamo un problema, verrebbe dunque da dire. I motivi dell’arretramento dei posti di lavoro creati dal sistema manifatturiero sono vari. Alcuni toccano noi come gli altri Paesi. Fulvio Coltorti, a lungo direttore dell’Area Studi di Mediobanca e oggi professore di Storia economica all’Università Cattolica di Milano, indica tra gli altri il progresso delle tecnologie, l’internazionalizzazione, la frantumazione delle fasi produttive che un tempo venivano realizzate all’interno della stessa fabbrica, e che oggi sono affidate a terzi, magari in Paesi dove la manodopera costa meno. A questi affianca però problemi più caratteristici del nostro sistema, come ad esempio «l’incapacità italiana di gestire le grandi imprese e i metodi di governo societario che richiedono». Gli esempi possibili sono potenzialmente infiniti, dalla crisi dell’Alitalia allo smembramento della Montedison post Ferruzzi, causato dalla scalata favorita dalla Fiat per scopi puramente speculativi, mentre un caso particolare è quello dell’industria pubblica che un tempo faceva capo all’Iri, sul quale concentrano la loro attenzione sia Coltorti che Berta.

Scorrendo le due “top ten”, quella del 1990 e quella del 2015, balza infatti agli occhi un altro fattore cruciale. Tra i big italiani, infatti, l’industria di Stato resta dominante oggi come allora. In termini di occupati, però, tutti i gruppi hanno fatto marcia indietro. C’è il progresso tecnologico, e c’è la ricerca di maggiore efficienza indotta dal fatto che molte aziende sono state aperte a capitali terzi, attraverso la quotazione in Borsa. «Ma conta anche il dimagrimento imposto dalle lobby private, che puntavano a occupare spazi di mercato e spingevano perché i gruppi statali cedessero parte delle loro attività», dice Coltorti. Con il paradosso che poi, quando l’uscita dello Stato è avvenuta, come nel caso di Telecom Italia, le famiglie del capitalismo italiano non sono state in grado di assumerne la gestione, e i gioielli dell’Iri sono finiti in mani straniere. Anche Berta indica nella progressiva uscita di scena dello Stato-padrone il punto di non ritorno per molti dei giganti che un tempo assorbivano più manodopera: «I dati dimostrano che, in Italia, gli investimenti più massicci sono sempre stati fatti dalla mano pubblica. Quando il duopolio fra l’industria di Stato e le grandi famiglie è venuto meno, perché la prima è andata dissolvendosi e le seconde hanno venduto le loro attività, il nostro modello produttivo - che rappresentava un vero e proprio sistema di economia mista - è stato definitivamente disarticolato, senza che fosse pronto un modello alternativo», spiega lo storico.

Un fatto importante, sottolineato ancora da Coltorti. La perdita di occupati che ha colpito quasi tutti i big italiani, considerando sia i posti in patria che quelli all’estero, non è un dato scontato. In diversi gruppi stranieri, infatti, la storia si è mossa in maniera opposta. Coltorti vi aveva dedicato uno studio qualche anno fa, quindi i numeri possono essere un po’ vecchiotti. Ma il senso non cambia. La tedesca Volkswagen nel 1993 aveva 260 mila dipendenti, che nel 2009 erano saliti a 376 mila. La Siemens nello stesso periodo aveva tenuto botta, restando sempre sopra la soglia dei 400 mila. Un altro gigante tedesco della componentistica, Bosch, era salito da 165 a 271 mila, mentre gli pneumatici Continental avevano più che raddoppiato, salendo da 50 a 133 mila addetti. Il colosso alimentare svizzero Nestlé era passato da 214 a 278 mila, la multinazionale francese del vetro Saint Gobain da 96 a 199 mila.

IL PADRONE? A FORMENTERA

Certamente molti altri gruppi, anche esteri, hanno ridotto le loro dimensioni com’è avvenuto qui. Ma quello che colpisce, in Italia, è soprattutto il fatto che dal basso non sia emerso nessun attore industriale di peso, capace di occupare gli spazi liberati dai big in disarmo o di sfruttare le occasioni offerte dallo sviluppo di molti nuovi mercati , un tempo inesistenti. Le patologie dei “top ten” di un tempo, dunque, erano presenti anche nei gruppi di taglia inferiore. Marco Tronchetti Provera ha venduto il controllo della Pirelli al gruppo statale cinese Chemchina, la famiglia Pesenti l’Italcementi alla tedesca HeidelbergCement e gli eredi Merloni la storica Indesit all’americana Whirlpool, facendo scomparire l’ultimo grande produttore italiano di elettrodomestici, un comparto che un tempo pullulava di dinastie imprenditoriali, da Zoppas a Zanussi. «Sono centinaia i casi di crisi del capitalismo di seconda generazione, dove i figli dei fondatori non sono stati in grado di portare avanti le aziende dei padri», dice il segretario generale dei metalmeccanici della Cisl, Marco Bentivogli. Ne racconta uno, emblematico: «Mi ricordo il momento durissimo di un’acciaieria del Nord Italia, seguito alla scomparsa del proprietario. Mi creda, per portare il figlio al tavolo delle trattative siamo andati a prenderlo in spiaggia a Formentera».

In un suo recente libro, intitolato “Abbiamo rovinato l’Italia?” (Castelvecchi editore), Bentivogli cita i dati di uno degli indicatori più importanti della salute generale dell’industria, la domanda mondiale d’acciaio, messi a confronto con i profitti che gli imprenditori si sono distribuiti sotto forma di dividendi: «Ebbene, negli anni che vanno da 2005 al 2007, quando l’economia tirava ma si stavano per manifestare gli effetti più duri della globalizzazione, gli imprenditori italiani invece d’investire per fronteggiare la concorrenza hanno pensato soprattutto al benessere delle proprie famiglie», spiega il sindacalista, che rintraccia in fenomeni come questo il motivo della crisi di produttività delle imprese italiane. Dice: «Si parla sempre dei salari, che però in media pesano soltanto per il 15 per cento sull’indicatore che misura la produttività, il costo del lavoro per unità di prodotto. Quello che è mancato davvero, in Italia, sono stati gli investimenti, la capacità di dare alle imprese una migliore organizzazione, la formazione del personale. Guardi la Fiat di Cassino: soltanto l’adozione di un’organizzazione in linea con i principi della “World class manufacturing” ha reso possibile l’utilizzo di tecnologie che hanno richiesto forti investimenti, dando un futuro allo stabilimento».

IL TRIONFO DELLA CLASSE MEDIA

Torniamo alla classifica, e guardiamo sotto la decima posizione. Quando c’è da citare un esempio di successo di un’azienda che da piccola si è fatta grande, il primo caso che viene in mente è quasi sempre quello della Luxottica di Leonardo Del Vecchio. Nel 1990 aveva 2.605 dipendenti, oggi ne conta 78.933. Mica male, verrebbe da dire. Studiando i numeri da vicino, si può però osservare che questa crescita esponenziale ha toccato in misura marginale l’Italia. Ben 42.313 dei suoi addetti, l’azienda specializzata nella produzione e nella vendita di occhiali li ha infatti in Nord America, 18.31 in Asia e nel Pacifico. Perché? Il motivo è che nello stabilimento bellunese di Agordo e negli altri cinque impianti italiani Luxottica produce, mentre al di là dell’Atlantico e in Oriente vende attraverso una serie di negozi che ha acquisito o sviluppato nel tempo, 4.458 dei quali in Nord America, 330 in Cina e a Hong Kong, 878 tra l’Asia e il Pacifico, soprattutto in Australia e Nuova Zelanda. Benissimo per le fabbriche italiane e per quelle straniere (in Cina, in India, in Brasile, negli Stati Uniti) ma è chiaro che, dal punto di vista occupazionale, l’impatto sulla patria d’origine resta piuttosto limitato. Molto interessante anche un altro esempio, quello della veronese Calzedonia, un gruppo nato nel 1986, soltanto quattro anni prima della nostra top ten di un quarto di secolo fa. Ebbene, pochi sanno che l’azienda presieduta da Sandro Veronesi, proprietaria anche di marchi come Intimissimi e Tezenis, ha ormai 32.382 dipendenti, 1.677 assunti nell’anno dell’ultimo bilancio disponibile, relativi al 2015. Il gruppo produce i suoi capi di abbigliamento - biancheria, lingerie, costumi da bagno - all’estero, in particolare in Sri Lanka, Croazia e Serbia, poi li vende nei negozi monomarca, diffusi in mezzo mondo. Così in Italia, la patria d’origine, i dipendenti sono solo una fettina del totale, circa 3.300.

Se Luxottica e Calzedonia sono ormai nomi conosciuti, va detto che molte delle medie aziende che costituiscono l’ossatura dell’industria italiana non hanno nemmeno l’interesse di aumentare in maniera radicale le loro dimensioni di scala. «Essendo molto specializzate, se escono dal business che conoscono meglio rischiano di perdere la loro presenza sul mercato», spiega il professor Berta, sottolineando che in questa “tara dimensionale” pesa molto anche la scarsa propensione delle famiglie proprietarie e dei manager a condurre aggregazioni. I nomi di questi gioielli imprenditoriali sono numerosi: ci sono i freni Brembo, i collanti della Mapei, i macchinari della Ima, solo per limitarsi ai più citati. Eppure, anche se non hanno mai smesso di crescere, dal punto di vista dell’occupazione non possono essere poche eccellenze a dare le risposte che servono all’Italia.

Un po’ di speranza, piuttosto, potrebbe venire dalla rivoluzione chiamata Industria 4.0. È un processo di digitalizzazione della produzione, che porta i macchinari a interagire direttamente fra loro e con le altre funzioni dell’azienda, dal marketing alla forza vendite, nel nome di una flessibilità estrema delle diverse fasi produttive. Il lato positivo è che i vantaggi di scala delle grandi fabbriche e del basso costo del lavoro vengono meno, e che questo potrebbe favorire il rientro in Italia di molte produzioni in passato delocalizzate nei Paesi più poveri. Ma ci sono molte incognite, a cominciare dal fatto che bisogna investire in centri ricerca, competenze professionali, reti digitali e quant’altro. il governo si è mosso, con un piano ad hoc proposto dal ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda. Ma la sfida è colossale, perché l’industria cambierà in maniera molto profonda nel giro di pochi anni. Guai a muoversi in ritardo.