Ma la transizione da formica a cicala non è mai stata semplice o indolore. Per questo stretto sentiero sono passate negli anni tutte le economie del G-10, per le quali il settore non manifatturiero rappresenta oggi tra il 60 e il 70 per cento del totale. Tante altre, come la Malesia o il Brasile, non ce l’hanno fatta e sono rimaste incagliate nella cosiddetta “middle income trap”, la situazione di stasi in cui può finire un’economia che, raggiunto un livello medio di sviluppo, smette di progredire e non ha più risorse da investire sui servizi essenziali dei cittadini come sanità e istruzione.

Il problema è che non è mai stato facile fare il cambio di passo perché nei primi anni di questa virata epocale di modello economico il settore dei servizi non riesce a riempire i vuoti di produzione e occupazione lasciati dalle fabbriche in dismissione.

In Cina i numeri parlano chiaro. Da un anno e mezzo le esportazioni sono deboli. L’indice manifatturiero, da mesi al di sotto di quota 50, ovvero il livello di stasi, indica che l’industria continua a produrre meno: era a 49,4 a gennaio e 49,7 a dicembre, sempre inferiore alle stime degli analisti, nonostante le misure prese per ravvivare l’economia. L’indice del settore dei servizi - come tempo libero, immobiliare e ristorazione- è invece da mesi sopra quota 50, dunque in espansione, ma i volumi totali sono ancora troppo bassi. Se quest’anno la Cina forse vedrà il settore non manifatturiero rappresentare per la prima volta più della metà della sua economia, un cambio epocale rispetto a solo tre anni fa, sarà dovuto soprattutto alla contrazione della produzione delle fabbriche e molto meno alla crescita dei settori dei servizi.

Nel 2015 il Pil è cresciuto, stando alle fonti ufficiali, del 6,9 per cento, la metà circa di quanto non facesse ai tempi delle Olimpiadi del 2008, e il governo ha già annunciato che la crescita non supererà il 6,5 per cento l’anno prossimo, al di sotto di quella soglia dell’otto per cento che fino al 2013 era reputata indispensabile per mantenere l’ordine sociale nel Paese.

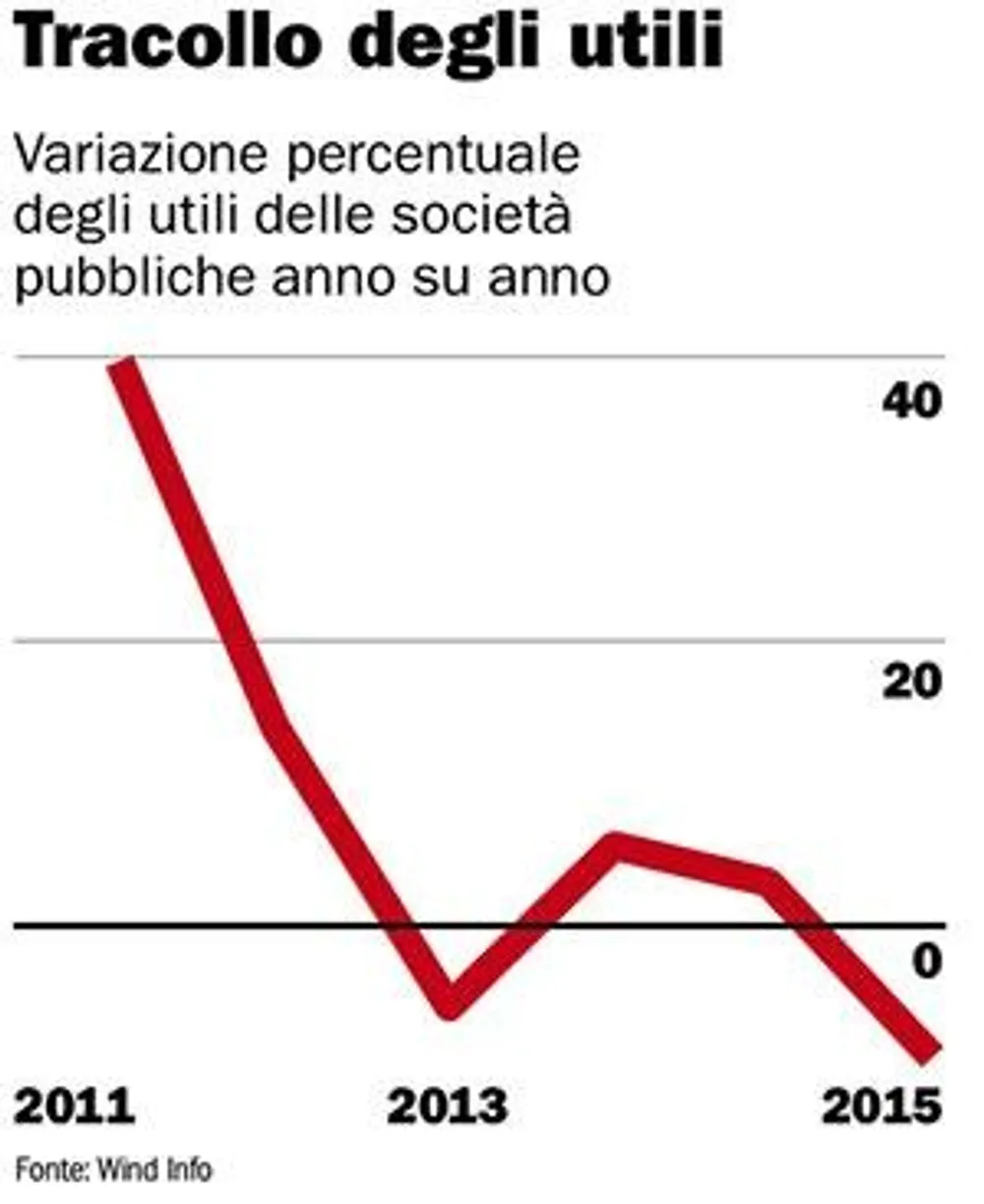

Ad essere colpiti sono soprattutto i lavoratori della ex culla manifatturiera del mondo, la provincia del Guangdong, dove le imprese negli ultimi tre anni hanno già licenziato il 5 per cento della forza lavoro e bloccato gli aumenti salariali. «Il settore dei servizi non genera abbastanza posti di lavoro altamente qualificati e ben retribuiti», spiega Tyler Cowen, professore di economia alla George Mason University: «Moltissimi lavoratori dei servizi sono camerieri e commessi, non banchieri e finanzieri». Cowen non è ottimista nel breve periodo: «Non credo che l’economia si stia muovendo a un tasso superiore al due percento. Potrebbe in futuro crescere del quattro ma solo a patto che si metta mano a licenziamenti di massa e si lascino andare in bancarotte le aziende statali che non hanno motivo di esistere».

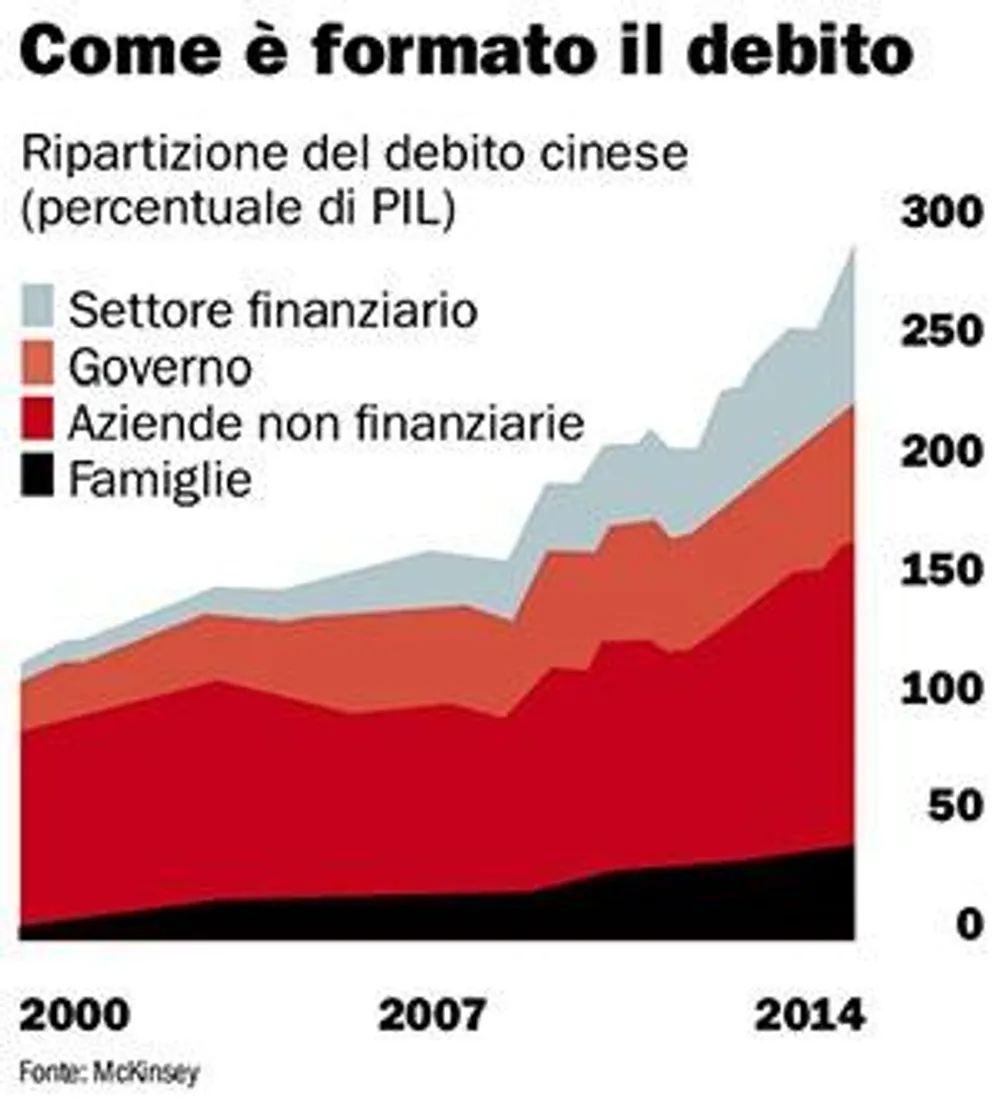

La situazione è particolarmente delicata nel Paese del “miracolo”, dove è stato proprio il crescente benessere economico a garantire la permanenza del partito unico al potere. «La Cina di oggi, in termini di reddito pro capite, è ancora più povera del Messico, leggermente più povera del Brasile e più povera della Russia del 20 per cento», spiega Salvatore Babones, professore di politica sociale all’Università di Sydney: «Avrebbe bisogno di continuare a crescere a un tasso superiore al 6 per cento se vuole costruire un sistema di sanità pubblica, migliorare le scuole, rafforzare l’esercito. Senza contare che la raccolta fiscale contribuisce solo al 5 per cento del budget complessivo rispetto al 40 per cento delle economie avanzate». Ma chi glielo spiega alle élite di governo politiche ed economiche che non possono continuare ad accumulare debiti e che devono pagare e far pagare le tasse per il benessere collettivo?

«Il processo di spostamento della domanda dagli investimenti ai consumi deve comunque avvenire e avverrà», spiega da Pechino Michel Pettis, tra i migliori economisti esperti di Cina: «L’incertezza è sulla sua modalità: avverrà durante una contrazione generale dell’economia e, in misura minore, dei consumi, o invece in una situazione di crescita dei consumi superiore a quella del Pil, senza recare un danno serio a nessuno?». Pettis non scommette sull’ipotesi più rosea.

Ma per Pechino sarebbe disastroso se il riequilibrio accelerasse durante una profonda recessione, con conseguenze non solo sull’economia ma anche sulla stabilità dell’assetto sociale. «Il vero rischio politico della Cina non è tanto una rivoluzione dal basso, per quanto le proteste si stiano moltiplicando. Più probabile potrebbe essere un colpo di Stato dall’interno», avverte Babones. Un pericolo che anche dopo 60 anni di strapotere del Partito comunista in Cina è sempre attuale.