Ma non poteva prevedere che dalla crisi del Mali la situazione implodesse in maniera così rapida da rendere la regione una vera e propria polveriera. Che rischia di diventare il nuovo Afghanistan, con centinaia di milioni di euro spesi in operazioni militari per un nulla di fatto. Il 13 dicembre il premier Gentiloni ha annunciato che, «per contrastare il traffico di esseri umani e il terrorismo», l’Italia schiererà una nuova missione militare in Niger dove, una volta ottenuta l’approvazione del Parlamento, saranno inviati 470 soldati e 130 veicoli. I primi a partire saranno i reparti del genio militare e i paracadutisti della Folgore per un totale di 120 unità, accompagnati da due velivoli e due squadre di protezione, con il compito di addestrare le forze locali e fornire mezzi tecnologici. I costi della missione sono ancora da quantificare ma dovrebbero essere compensati dalla riduzione delle forze in Iraq (missione costata quest’anno 301 milioni di euro) e da quella più limitata delle truppe in Afghanistan (quest’anno ha avuto uno stanziamento per 174,4 milioni di euro).

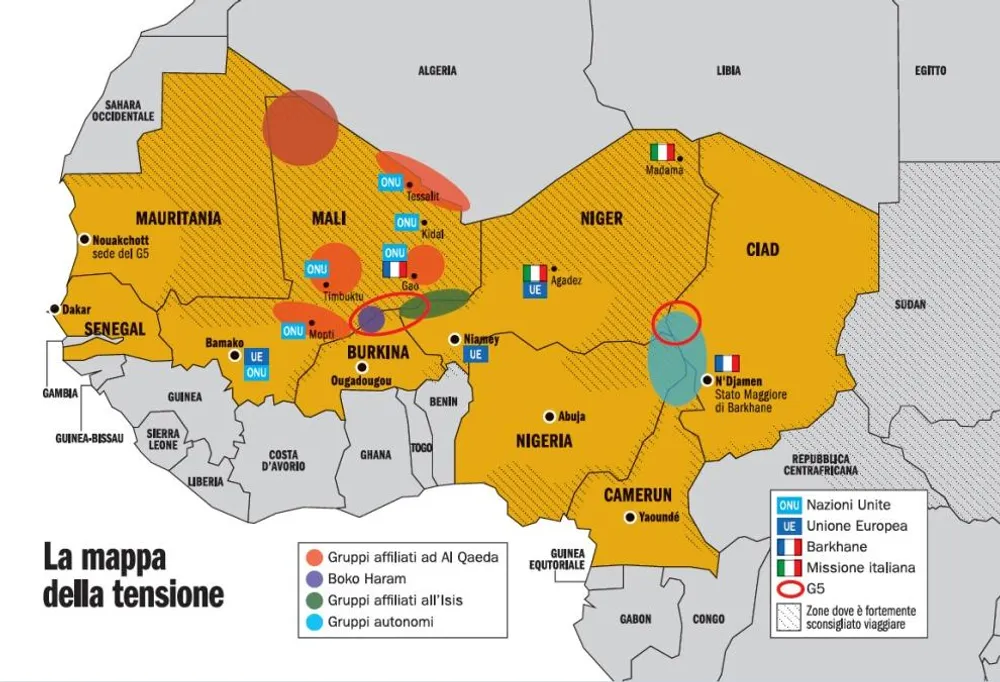

Nel Sahel la sicurezza è da tempo un pozzo di San Patrizio. Dal 2014, la Francia spende all’incirca 500 milioni l’anno con l’operazione “Barkhane” che prevede il dispiegamento di 4000 uomini su un territorio che va dalla Mauritania al Chad. L’Onu invece è in Mali dal 2013 con 13 mila caschi blu nell’ambito dell’operazione “Minusma”, che oltre a essere considerata tra le operazioni di peacekeeping col più alto numero di vittime, ha un costo annuo di un miliardo di dollari. Poi da febbraio la Mauritania, il Mali, il Niger, il Chad e il Burkina-Faso hanno lanciato l’operazione G5, una forza militare congiunta di 5 mila soldati che si dividono il territorio per un costo annuo di 420 milioni di dollari. A questo si aggiungono tre progetti dell’Unione europea lanciati in questi ultimi anni per sostenere le forze armate dei singoli Paesi dell’aerea e le operazioni Usa, in gran parte segrete, che impiegano aerei spia, droni, forze speciali e contractors basati in Burkina Faso e Niger.

Ancora oggi però in Sahel non esiste più un luogo sicuro. I ministeri degli esteri europei sconsigliano di viaggiare in quasi tutti i Paesi: Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Nigeria e Camerun. E l’indice di rischio di attentati cresce. Un rapporto dello scorso settembre delle Nazioni Unite documenta che in Mali, tra giugno e settembre, gli attacchi terroristici sono aumentati del 102 per cento rispetto al trimestre precedente. I bersagli preferiti dei terroristi sono l’esercito nazionale - uno degli ultimi simboli dell’esistenza dello Stato - o i caschi blu dell’Onu che in soli tre mesi hanno subito 77 attacchi.

C’è un motivo. La porosità delle frontiere consente ai jihadisti di controllare vasti territori a cavallo tra le linee di confine e a governare i traffici di droga, il contrabbando di sigarette, di armi, petrolio e la tratta dei migranti. I gruppi terroristici infatti non hanno una base fissa. Se Boko Haram è riuscito a superare il nord est della Nigeria entrando in Ciad e in Niger, i due gruppi affiliati ad al Qaeda e all’Isis si dividono il controllo del resto della regione. «Oggi - dice all’Espresso Djallil Lounas, professore all’università al Akhawayn del Marocco - i principali gruppi jihadisti del Sahel sono due. Il primo e, di gran lunga, il più importante è il Gruppo di Sostegno all’Islam e ai Musulmani (Gsim) governato da Ayad Ag Ghali. È il risultato di una fusione, avvenuta lo scorso marzo, tra Al Qaeda nel Maghreb Islamico (Aqmi) e i gruppi terroristi Ansar al Dine, al Mourabitoun e Amadou Koufa. Probabilmente dopo l’annuncio del dispiegamento della nuova operazione militare G5. Questo gruppo ha giurato fedeltà ad Al Qaeda, al Zawahiri e l’emiro dei talebani ma ha un forte radicamento locale e agisce soprattutto nel nord e nel centro del Mali. L’altro gruppo jihadista si chiama lo Stato Islamico del Gran Sahara (Sigs) e ha giurato fedeltà nel 2015 allo Stato Islamico. Per ora si tratta di un gruppetto piccolo che avrà una decina di adepti e che si muove tra l’est del Mali e le frontiere con il Burkina Faso e il Niger. Ma si tratta di una spartizione approssimativa. I confini sono fragili e loro agiscono dove vogliono».

Il Sahel non ha mai davvero conosciuto la pace. Dopo l’indipendenza, la sovranità dei singoli governi è stata ciclicamente minacciata da colpi di Stato, conflitti regionali, spinte indipendentiste anche di segno religioso. Lo stesso Kapuscinski, giornalista e scrittore polacco, in “Ebano” racconta di essere andato a Bamako, negli anni Sessanta, per raccontare la guerra contro i tuareg, un popolo che da sempre disprezza le frontiere post-coloniali e quindi gli Stati nazionali. La patria dei tuareg sono le migliaia e migliaia di chilometri di sabbie che si estendono dal Mali al Niger, dalla Nigeria al Ciad. Ma la caduta del regime di Gheddafi nel 2011 ha riacceso antiche tensioni, consegnato migliaia di armi leggere provenienti dagli arsenali libici e spinto il ritorno dei mercenari tuareg dell’esercito libico in Mali per unirsi a una ribellione che era in corso nel nord del Paese. Nel gennaio 2012, dopo un’inedita alleanza tra i jihadisti Ansar al Dine e i ribelli tuareg, il nord del Paese è stato conquistato e il governo dell’ex presidente Touré rovesciato da una giunta militare. Nel 2013 la conseguenza è stata che l’Aqmi e i suoi affiliati hanno conquistato due terzi del Mali. Per nove mesi sono stati i padroni del deserto. Hanno distrutto le tradizioni locali - vietata la musica - e hanno terrorizzato i più deboli. Il nuovo presidente Traoré ha chiesto l’intervento di Parigi, che con il suo esercito ha riconquistato città chiave come Gao, Timbuctu e Kidal. E tuttavia, cinque anni dopo, il Mali non è ancora uno Stato o comunque gli somiglia poco. Secondo i dati più recenti delle Nazioni Unite, solo il 30 per cento dei funzionari pubblici ha ricominciato a lavorare e in alcune zone l’80 per cento delle scuole sono ancora chiuse.

Intanto i jihadisti si rafforzano dove lo Stato non c’è. Tessono alleanze liquide, che nascono e muoiono per convenienza con i capi tribù. «Per capire la formazione dei gruppi jihadisti», dice all’Espresso Aurélien Tobie, esperto di Mali e ricercatore all’istituto di ricerca internazionale per la pace (Sipri) di Stoccolma, «bisogna pensare a due cerchi - possiamo utilizzare la griglia analitica dei due cerchi. Il primo è un cerchio ristrettissimo di adepti che credono profondamente nel progetto ideologico e politico di Al Qaeda e dell’Isis. Il secondo gruppo invece è molto più ampio, fornisce il supporto logistico e militare al primo cerchio ed è composto da gente che agisce soprattutto per motivi comunitari». L’immagine di Tobie spiega come il terrorismo del Sahel sia legato ad un’ideologia globale ma si nutre di rivalità locali, etniche, sociali ed economiche. «In parte il successo dei jihadisti dipende dalla debolezza delle popolazioni locali di fronte alle loro armi», prosegue Tobie. «Ma non dobbiamo dimenticarci che spesso hanno un sostegno della popolazione locale. Quella jihadista è un’ideologia paritaria che rappresenta una possibilità di riscatto in una società che invece è profondamente gerarchica e con poche prospettive. In Mali infatti quando chiedi a qualcuno cosa vuol dire “sicurezza” ti risponde “andare al pozzo per prendere l’acqua”, “poter partorire”, “andare a scuola”. Ma il governo locale e la comunità internazionale non l’hanno capito. La gente chiede semplicemente una vita più decente».

Nella crisi del Sahel gioca infatti un ruolo cruciale anche la povertà. La regione è l’unica a non aver conosciuto una transizione demografica. Secondo la Banca mondiale, la sua popolazione continua ad aumentare del 3 per cento l’anno. Il Niger è passato da 3 milioni di abitanti nel 1960 a più di 20 milioni oggi, su un territorio di cui solo l’8 per cento è coltivabile. A conferma di un sillogismo della scienza politica secondo cui non c’è sicurezza senza sviluppo e sviluppo senza sicurezza, più aumentano gli attentati e più i governi locali spendono soldi nella sicurezza riducendo le spese a settori chiave come quello dell’educazione, sanità, sviluppo. «Se le persone raggiungono i jihadisti», conclude Tobie», è anche perché vogliono avere dei cambiamenti nella governance locale. Ma la risposta che la comunità internazionale sta dando sono bombardamenti aerei e arresti. Ma questa risposta non va da nessuna parte».