Consigliera delle forze armate Usa in Iraq con i generali Odierno e Petraeus, governatrice di Kirkuk dal 2003 al 2004, analista politica, docente del Jackson Institute per gli Affari Internazionali dell'università di Yale e direttrice del Greenberg World Fellows Program, Emma Sky è un'esperta di politica estera e un'osservatrice privilegiata dello scenario socio-istituzionale statunitense. L’Espresso l’ha intervistata per capire cosa accadrà, adesso, nel rapporto tra gli Stati Uniti e il delicato quadrante del Medio Oriente – e più in generale nella politica estera Usa.

Cosa pensa che farà Joe Biden? Insisterà nella politica di disimpegno iniziato Obama e proseguito durante i quattro anni di Donald Trump alla Casa Bianca?

«In Medio Oriente la strategia della presidenza americana troverà continuità, com'è spesso storicamente accaduto: anche Biden insisterà nel tentativo di chiudere le cosiddette "guerre infinite" in Iraq e Afghanistan, ma non sarà facile. Obama aveva provato a ritirare tutte le truppe americane da Bagdad, nel 2011, nell'idea di concentrare i suoi sforzi su quello che riteneva dovesse essere il cuore della suo mandato a livello diplomatico, cioè a dire il contenimento della Cina, ma è stato risucchiato nell'area dalla crescita dello Stato Islamico e da qualche scelta poco lungimirante, su tutte quella di sostenere Al-Maliki alla presidenza irachena, nonostante avesse perso le elezioni. E' così che, invece di focalizzarsi sul ruolo delle nuove tecnologie nella definizione del rinnovato scacchiere geopolitico internazionale, gli Stati Uniti hanno destinato risorse enormi alla risoluzione dei conflitti nel mondo arabo, alimentando una politica militare, quella seguita all'attacco terroristico dell'11 settembre 2001, che non ha prodotto grandi risultati in termini di equilibrio regionale. Gran parte dei cittadini americani non sa niente di queste guerre e non sarebbe in grado di indicarne, nemmeno a spanne, la collocazione geografica su una mappa. Sono conflitti dei quali non si parla mai sui giornali e in cui non succede ormai nulla di particolarmente rilevante per l'esercito americano. Nella migliore delle ipotesi, Biden potrebbe lasciare un contingente di forze speciali nell'area siriana di Damasco, un gruppo di almeno 3000 soldati in Iraq e qualche truppa, come riferimento di sicurezza, in Afghanistan, dove il processo di pace in corso deve ancora essere finalizzato. Rimanere con un nucleo di uomini in Iraq sarebbe importante come testimonianza dell'impegno americano nell'area, come supporto per l'addestramento delle forze irachene e per il mantenimento della sicurezza degli attori internazionali, dalle ambasciate alle Nazioni Unite. Abbandonare completamente l'area, al contrario, segnerebbe una vittoria per l'Iran, che ha come obiettivo primario quello di "liberare" l'Iraq dalla presenza statunitense. Il ritiro dalla Siria, invece, è solo una questione di tempo, date le condizioni generali del conflitto, mentre resta cruciale la presenza internazionale a Kabul. Se la NATO, e con essa gli Stati Uniti, dovessero decidere di ritirarsi dall'Afghanistan, il rischio che i talebani riprendano il potere, e che ricominci la guerra, è altissimo. In Vietnam passarono due anni fra il ritiro americano e il collasso completo della situazione: in Afghanistan, in caso di ritiro, potrebbe essere una questione di settimane prima di assistere alla riesplosione delle violenze».

Si può immaginare un riavvicinamento fra Washington e l'Iran, magari con un nuovo Accordo sul Nucleare che preveda il rientro degli Stati Uniti al tavolo dei negoziati?

«L'uscita di Trump dall'Accordo sul Nucleare Iraniano è stata un grande errore. L'Iran è un paese molto difficile con il quale trattare e una presenza di grande disturbo nella regione, ma nel 2018, al momento dell'abbandono unilaterale degli Stati Uniti, stava rispettando i termini dell'accordo, un piano che aveva segnato una grande vittoria per il multilateralismo, mettendo insieme Unione Europea, Russia, Cina, Stati Uniti, alla fine di un lunghissimo lavoro diplomatico. Si può facilmente immaginare che Biden proverà a rientrare nell'Accordo, ma dovrà superare l'enorme scetticismo iraniano a riguardo. Quando Trump abbandonò il trattato, immediatamente la guida suprema, Ali Khamenei, sottolineò come si trattasse di una chiara testimonianza di come non ci si possa fidare degli USA. Considerando che l'Iran andrà al voto la prossima estate, è probabile che l'ala oltranzista del paese insisterà su quest'immagine dell'America inaffidabile, mentre i moderati proveranno a sostenere la possibilità di costruire un rapporto nuovo con Washington, grazie all'arrivo di Biden. Si aprirà insomma un dibattito nella società iraniana. Israele si è sempre mostrato contrario a qualsiasi negoziato con Teheran, così come l'Arabia Saudita, e ciò costituisce un quadro che non rende particolarmente semplice la ristrutturazione di un Accordo che andrà, in ogni caso, ripensato. Sono passati cinque anni dall'intesa di Vienna del 2015 e qualsiasi intesa venga fuori da un riavvicinamento di Stati Uniti e Iran durante l'amministrazione Biden dovrà andare molto oltre la questione nucleare, includendo i temi regionali e quindi le ingerenze iraniane in Yemen, in Libano, in Iraq, in Siria: sarà un negoziato molto più ambizioso, e anche molto più complesso, rispetto a quello del 2015».

L'intesa siglata fra Israele ed Emirati con i cosiddetti "Accordi di Abramo" è stata festeggiata come una grande vittoria diplomatica dell'amministrazione Trump: in che modo questa nuova alleanza può influenzare le sorti del conflitto Israelo-Palestinese?

«Sono rimasta particolarmente sorpresa dagli "Accordi di Abramo" fra Israele, Emirati Arabi e Bahrain. Si è sempre pensato che qualsiasi passo di normalizzazione dei rapporti fra Israele e il mondo arabo dovesse necessariamente passare dalla pace in Palestina, mentre questa intesa ha completamente ribaltato la discussione. Apparentemente è stata in qualche misura la minaccia di Netanyahu di annettere i Territori Occupati ad accelerare una trattativa che sottobanco si stava sviluppando, fra Abu Dhabi e Gerusalemme, già dal 2018: si tratta di un evento storico. Per 25 anni la regione è rimasta diplomaticamente congelata, l'ultimo accordo fra un paese arabo e Israele risale al 1994. Tutte le intese raggiunte nel tempo sono sempre seguite a guerre, cui si è legato un clima di costante "pace fredda", senza alcun genere di collaborazione fra gli Stati coinvolti. Quest'accordo, invece, è diverso. Israele e gli Emirati Arabi non sono paesi confinanti e non si tratta di un'intesa raggiunta al termine di un conflitto armato, ma di una piattaforma che prevede cooperazione e l'idea di lavorare insieme per fronteggiare le questioni regionali, offrendo opportunità e speranze per tantissimi giovani arabi, che diversamente dalle generazioni precedenti, non sono cresciuti con l'epica della "questione palestinese", ma sono più concentrati su questioni globali, come il cambiamento climatico ad esempio, rispetto a cui lo sviluppo di un canale di collaborazione diretto con Israele può essere importante. Tutto questo non significa abbandonare la causa palestinese dei due Stati, ma lavorare a partire da una diversa posizione di partenza. L'amministrazione Biden supporterà gli "Accordi di Abramo", senza dubbio, anche nella prospettiva di sviluppare una partnership più integrale con gli Emirati Arabi, che stanno cercando di diversificare un'economia oggi totalmente fondata sul petrolio, ormai agli sgoccioli in una prospettiva di lungo periodo».

Come cambieranno i rapporti diplomatici fra Cina e Stati Uniti con l'arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca?

«Innanzitutto, bisogna ammettere che Trump ci aveva visto giusto nel suo individuare la Cina come un antagonista a cui fare molta attenzione: a lungo si è sottovalutata la capacità di crescita della Cina. La Cina è diventata una potenza economica assoluta, senza nessuna intenzione di transitare verso un sistema politico democratico. Ha mostrato al mondo un modello diverso di leadership, quello del capitalismo autoritario. La strategia di Trump per fronteggiare la crescita cinese, la guerra dei dazi e l'escalation dei toni diplomatici fra i due paesi, non ha però portato risultati. Anche Biden manterrà una linea dura, di intransigenza, verso Pechino, ma con uno stile meno aggressivo, più sofisticato. Cooperare, competere, criticare: questo sarà probabilmente l'approccio della Casa Bianca durante il mandato Biden-Harris. Siamo in un'era di competizione per la leadership mondiale e Biden da un lato proverà a riportare gli Stati Uniti alla guida del gruppo di democrazie occidentali per sfidare la Cina sul fronte economico e tecnologico, dall'altro sarà cosciente che su diversi temi (ad esempio i cambiamenti climatici e le pandemie globali) è inevitabile cooperare con Pechino. La sfida sarà quella di trovare un equilibrio con l'approccio critico che Washington intende mantenere verso il presidente Xi Jinping, specialmente sul fronte dei diritti umani».

Restando sul fronte orientale, come si trasformeranno le relazioni diplomatiche fra Stati Uniti e Mosca, dopo quattro anni durante i quali Putin è riuscito a riportare la Russia al centro degli equilibri geopolitici?

«I rapporti tra Stati Uniti e Russia sono in costante evoluzione. C'è la necessità di comunicare fra questi due paesi, di un confronto costante, di fissare un'agenda di punti sui quali è possibile lavorare insieme e di definire in maniera chiara i limiti che Mosca non può superare; assassinare avversari politici, interferire in elezioni straniere, non è ammissibile e con Trump si è persa un po' di vista questa chiarezza, Putin ha avuto una certa libertà, un'impunità quasi, di azione. Non è necessario essere alleati per sviluppare un percorso diplomatico funzionale fra la Biden e Putin, ma è fondamentale costruire uno scambio solido e coerente, qualcosa che manca da molto tempo e che ha avuto inizio durante l'amministrazione Obama, con la Russia protagonista di azioni ben oltre i limiti concessi, ad esempio in Crimea e in Siria. Per riequilibrare i rapporti di forza gli Stati Uniti dovranno incrementare la loro capacità deterrente e Mosca dovrà tornare a essere cosciente che ad ogni azione corrisponde una reazione».

Si può ancora parlare di "eccezionalismo americano"?

«L'era della pax americana è finita. L'egemonia globale degli Stati Uniti superpotenza si sta esaurendo, sostituita da un multipolarismo nel quale i diversi paesi competono, costantemente, per la leadership mondiale. Eppure, quando un rifugiato, o anche un migrante economico, decide di lasciare il proprio paese, non prova a raggiungere la Russia, o la Cina. Nonostante tutti i problemi sociali e politici che ne hanno un po' logorato l'immagine negli ultimi anni, l'America continua a essere considerata il riferimento, ad attirare sogni, energie, idee, una nazione dove una famiglia può arrivare da un paese lontano e costruire davvero un futuro migliore. Quando venni per la prima negli Stati Uniti, negli anni'90, la prima cosa che feci, atterrata a New York, fu andare a visitare Ellis Island, la Statua della Libertà, le Nazioni Unite, mentre oggi è difficile immaginare i turisti che arrivano per la prima volta in città interessati a questi luoghi, perché l'America non dà più quella sensazione di comunità, di solidarietà, che la contraddistingueva in passato.

Non sembra più così "eccezionale", l'America di oggi, non sembra più così migliore degli altri paesi del mondo».

Mondo

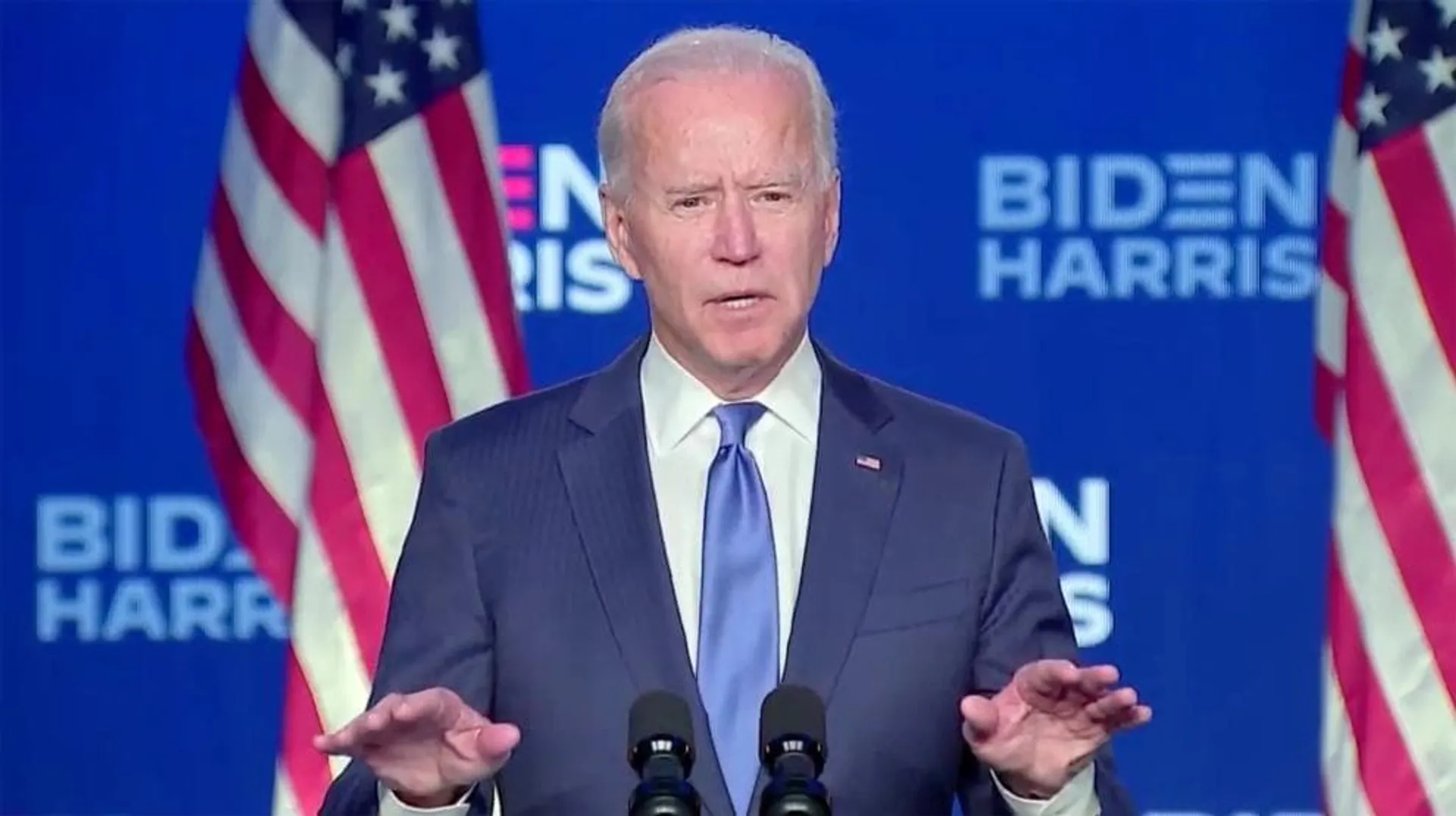

18 novembre, 2020"La politica estera di Joe Biden? Cambierà lo stile, ma poco la sostanza"

Il nuovo presidente continuerà la linea dura con la Cina. E in Medio Oriente vorrà sempre tenere a bada l’Iran. Però sarà meno indulgente con Putin. L’analisi di una grande esperta di politica Usa nel mondo