«Quando intorno a te muoiono trenta persone che conosci nel giro di poche settimane non ci sono parole, c’è solo un vuoto, incolmabile, straziante». Sotto la frangia lo sguardo di Alice si fa duro, come lei non c’è persona a Codogno che non abbia perso almeno un parente o un amico.

La prima zona rossa d’Europa, quella dove si è registrato il primo caso di COVID-19, è in quarantena dal 21 febbraio. Primo comune in Italia a seguire le misure di contenimento estese poi a tutta la penisola il 10 marzo scorso, 15mila cittadini hanno sperimentato per primi gli effetti dell’isolamento, la convivenza con un nemico invisibile, la conta dei morti.

«Io stesso sono stato riscontrato positivo al virus, sono guarito ma ho perso mio padre senza poterlo vedere un’ultima volta – racconta lo psicologo Edoardo Savoldi, fondatore della pagina Facebook “Psicologi in Prima Linea Codogno” – conosco bene il trauma del lutto. Oltre allo shock per la perdita, la maggior parte dei pazienti manifesta ipocondria e atteggiamenti fobici. In mezzo a tutto questo dolore però la creazione della prima zona rossa ha fatto emergere una dinamica sociale positiva: quando separi un gruppo di persone da un altro gli dai un’identità, e se fino a qualche giorno prima ci si dava del lei, d’improvviso si scopre di essere tutti uguali, pronti ad aiutarsi l’un l’altro».

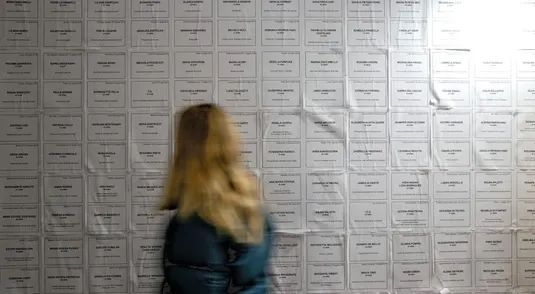

A partire dalle teorie del pioniere della psicologia sociale Kurt Lewin sui gruppi e l’interdipendenza del destino secondo cui il criterio principale di appartenenza è il destino comune, Savoldi e il collega Giovanni Barbaglio hanno creato una pagina Facebook dove presto si sono uniti una ventina di psicologi di tutta Codogno. Un elenco di nomi, cognomi, specializzazione, cellulare e disponibilità oraria, per dare sostegno gratuito alla popolazione.

«Abbiamo cavalcato il momento convinti che l’iniziativa sarebbe potuta diventare un modello anche per altri Paesi – continua Savoldi –. “Il mondo vi sta guardando”, questo è il messaggio che vogliamo dare. Non si tratta di solidarietà piuttosto capacità di auto organizzazione necessaria a creare un collante e a valorizzare gli aspetti positivi, al contrario delle istituzioni che finora hanno posto l’accento sul sacrificio».

Un messaggio che arriva anche da altre iniziative nazionali come covid19italia.help, la piattaforma comunitaria di attivisti volontari sostenuta dall’organizzazione ActionAid, che in pochi giorni ha portato alla creazione di una piattaforma web e canali social dove sono aggiornate le raccolte fondi, i servizi e le iniziative solidali, le commissioni, le consegne a domicilio di spesa e farmaci, i servizi per i più piccoli come consegne di libri per l’infanzia e la possibilità di ascoltare storie via telefono, mappando inoltre anche i supporti psicologici e legali in tutto il Paese.

Ci si aiuta come si può, e l’imperativo “state a casa” è importante anche se la casa non è un posto sicuro per tante donne obbligate a una convivenza forzata con un compagno violento. Tra i messaggi e le chiamate via whatsapp e Skype che Francesca*, psicologa del gruppo Facebook di Codogno, riceve quotidianamente ci sono quelli di Rita*, 50 anni, costretta a vivere segregata in camera dal marito perché terrorizzato che lei, l’unica a lavorare, possa contagiarlo. Il mutismo violento del convivente non si è interrotto neppure quando la donna ha prestato le ultime cure al padre malato di coronavirus.

È stata allontanata da casa fino all’intervento del figlio che si è battuto per il suo ritorno. Tra un piatto di pasta in bianco consumato a letto e i libri sul comodino, «Rita è dotata di una grande forza d’animo e ha sfruttato questo momento per capire meglio la personalità narcisista dell’uomo con cui ha trascorso buona parte della vita» spiega la psicologa. Si aggrappa alle parole di Plautilla che riscrive su un quaderno – “I miei doveri, i miei studi, il mio destino, i miei desideri, persino i miei piaceri: altri li avevano decisi per me e io avevo sempre accettato tutto. Ho imparato solo con la maturità il potere sovversivo del rifiuto” - così facendo Rita sviscera se stessa, il proprio passato, getta le basi per il cambiamento. Lo stesso ha fatto Carla*, che ha tenuto in vita una relazione malata per accondiscendere alle aspettative altrui. Solo pochi mesi fa è riuscita finalmente a spezzare il filo della dipendenza e a denunciare il marito che la picchiava davanti alle figlie. «Se l’epidemia di coronavirus fosse scoppiata prima, oggi mi troverei a vivere ancora con lui» racconta lucida mentre ripercorre la storia di un amore finito, i lividi, gli insulti, infine la libertà ritrovata.

«In questo momento storico chi già possiede le risorse mentali necessarie – conclude la psicologa – è capace di mettere in atto strategie di accomodamento necessarie per sé e per gli altri. A chi invece attraversa delle difficoltà emotive, è richiesto uno sforzo ulteriore che spaventa moltissimo, soprattutto se non accompagnato dal calore umano. Ma è necessario rimboccarsi le maniche, ora o mai più mi viene da dire, e chiedere aiuto».

Nel contrasto alla violenza domestica, il ruolo dei Centri Anti Violenza-CAV sparsi su tutto il territorio nazionale è fondamentale. Con la quarantena l’ascolto e i colloqui non sono stati sospesi ma si sono spostati sui social network e via Skype. Il CAV di Padova ha deciso la chiusura della sede già il 23 febbraio con lo scoppio del focolaio di Vo’ Euganeo, registrando un sensibile calo delle telefonate. «Riceviamo una media di tre telefonate la settimana, prima ne contavamo tre al giorno – spiega la responsabile Mariangela Zanni –. È più facile venire di persona, chi subisce violenza non telefona. La stessa autocertificazione sugli spostamenti può essere un disincentivo: è necessario l’anonimato e nessuna donna dichiara a cuor leggero di volersi recare in un centro antiviolenza».

Un silenzio, quello della quarantena, che parla, e che le operatrici dei CAV sanno ascoltare perché, anno dopo anno, l’esperienza racconta che il numero di richieste aumenta non appena si concludono le festività di Natale, Capodanno e le ferie di agosto, quando cioè la violenza si acuisce a causa della convivenza e le donne sono più controllate.

È facile quindi immaginare che dopo questo periodo farà seguito un’emergenza «alla quale ci stiamo preparando – ammette Zanni – e per la quale sarebbero necessarie delle strutture ad hoc, oltre alle cinque case rifugio già esistenti al cui interno però non possono essere inserite donne potenzialmente positive al virus». Sulla questione delle case rifugio pone l’attenzione anche Antonella Veltri, presidente dell’associazione Donne in Rete contro la violenza-D.i.Re che riunisce 80 centri antiviolenza in tutta Italia che nel 2018 hanno accolto quasi 20mila donne: «Le case rifugio erano già piene prima del coronavirus. In una lettera aperta alla Ministra Bonetti abbiamo chiesto finanziamenti eccezionali per gestire l’emergenza, senza ancora aver ricevuto le due precedenti annualità che ci spettano perché i fondi o non sono stati trasferiti o sono stati bloccati dalle Regioni. È un’urgenza che non può essere evasa tra un anno».

Un’emergenza nell’emergenza. Secondo i dati forniti dal report “Questo non è amore” della Polizia di Stato aggiornato al 2019, il problema della violenza domestica riguarda nell’80 per cento dei casi donne italiane, mentre le donne straniere prese in carico dai CAV costituiscono il 27 per cento del totale.

Si stima che oltre il 90 per cento delle donne migranti richiedenti asilo e rifugiate abbiano subito violenza passando dalla Libia, molte sono vittime di tratta e sono state costrette a prostituirsi lungo il percorso e in Italia. A tutelare e affiancare il percorso di queste donne, anche in tempi di quarantena, ci sono mediatrici culturali come Lydia* che in questi giorni sta cercando una struttura protetta in centro Italia dove inserire Maya* e la sua bambina.

Maya, originaria dell’Africa sub-sahariana, è arrivata in Italia nel 2015 su un gommone dopo aver subito stupri e torture in un centro di detenzione libico. Qui è stata prelevata da un concittadino che l’ha costretta a prostituirsi finché non è riuscita a scappare e ha trovato accoglienza in un CAS. Ormai incinta al settimo mese, nella struttura ha trovato un po’ di pace: “Non dovevo pagare nessuno, non dovevo lavorare giorno e notte per saldare debiti, mi sentivo amata, anche coccolata – si legge nell’intervista di Lydia -. Ho incontrato un ragazzo nigeriano che mi ha dimostrato amore, anche lui era un richiedente asilo”. L’uomo ha chiesto di poter riconoscere la figlia e Maya era al settimo cielo “una madre sigle è un disonore nella mia cultura. Era necessario dare un padre a mia figlia”. Entrambi hanno ottenuto l’asilo, lui ha trovato lavoro e sono andati a vivere insieme. Le violenze sono iniziate poco dopo e Maya è finita al pronto soccorso per una frattura al braccio e alla gamba. “È arrivata la Polizia, ricordo ancora le parole della poliziotta: ‘dimmi la verità, ti ha picchiata’, erano pronti ad attivare il Codice Rosso ma l’ho protetto perché avevo paura di perdere la custodia della piccola”. Le violenze fisiche e verbali non si sono fermate, e a queste si sono aggiunte le restrizioni sulla libertà di movimento per il coronavirus. “Non potevo uscire di casa, continuavo a subire minacce, insulti, botte, ero arrivato al punto di farla finita. Volevo chiedere l’inserimento in uno SPRAR, allontanarmi da lui mi avrebbe aiutata. Ma poiché aveva riconosciuto la bambina non potevo allontanarmi senza il suo consenso”. Così Maya ha fatto un’ultima, disperata, telefonata a un CAV della Toscana e ha risposto Lydia, che ha preso in carico il suo caso. Oggi Maya è al sicuro, in attesa di trovare spazio in una casa rifugio dove iniziare un percorso di libertà e inserimento lavorativo. “Grazie a Lydia oggi posso dire anche io ‘andrà tutto bene’”.

* i nomi sono di fantasia per tutelare la privacy delle persone intervistate