Ci fa paura ciò che non conosciamo.

Ci fa paura ciò che è diverso. La somma di queste due paure ci mette di fronte a noi stessi. Chiudendo il cerchio, abbiamo paura di noi stessi, di quanto ci nascondiamo o esorcizziamo, deformando lo specchio che ci inchioda a ciò che non vogliamo vedere. Costruiamo case e realtà che sono dispositivi di negazione del mondo che certo non si limita alla protezione delle nostre fragili sicurezze, né può proibirne il crollo costante. Ci attacchiamo a fragili amori e ai relativi contratti che spesso inutilmente li regolano, consegniamo il nostro futuro in forma di soldi sottratti al presente versandoli a istituti delegati a conservarceli, anzi ad incrementarli, salvo poi in molti, troppi casi, perdere proprio grazie a quegli istituti tutto.

Il “nostro” mondo, serrato da una globalizzazione che alza muri e barricate ovunque, si rivela nella sua vastità ed è allora che scattano meccanismi di difesa estremi. E come dicevo, non dal mondo ci difendiamo, ma da ciò che non conosciamo, da ciò che è diverso e da noi stessi. Dalla nostra parte oscura o, meglio, dalla parte di noi stessi che crediamo oscura.

I Rom ci sbattono in faccia tutto questo.

Vivono con noi, tra noi. Ma esprimono altro dal mondo in cui ci siamo asserragliati salvo scoprire, spesso, che la minaccia più grossa è proprio l’asserragliamento, la nostra chiusura.

Ma vediamo qualche dato.

I rom, o sinti, o zingari, costituiscono lo 0,26 per cento della popolazione italiana. Sono, complessivamente, tra i 150-180 mila. Vivono quasi sempre in luoghi indecenti che si chiamano “campi nomadi”. Pochi sanno che i campi nomadi sono stati progettati da Comuni e Regioni tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. È in questo modo che gruppi differenti per lingua, tradizioni, competenze professionali, religioni e stile di vita, vengono forzatamente accomunati in una marginalità massimalista e indifferenziata su cui, per un discutibile principio amministrativo, abbiamo costruito una marginalità a cui abbiamo poi attribuito lo stigma del negativo.

Negli ultimi decenni abbiamo assistito a ricorrenti “emergenze nomadi”, in un lampeggiare di ostilità che riemerge quando chi cerca consensi facili non ha altro a cui appellarsi.

Degli zingari non sappiamo niente.

Neanche come chiamarli.

Non sappiamo delle loro peregrinazioni secolari di terra in terra, e di come la Storia ottusa e inconsapevole di sé si ripeta. Non sappiamo e non vogliamo sapere che sono persone con una cultura meticcia, ricchissima e ibrida perché sempre contaminata (ma non annientata) dai differenti Paesi in cui vengono a trovarsi.

Gli zingari non riconoscono l’idea di Stato ed è proprio con la formazione degli Stati nazionali che, in Europa, si è formato l’ostracismo nei loro confronti, perennemente costretti ai margini di società che hanno sempre richiesto la loro totale “integrazione” che significa poi la loro perdita d’identità. Compagni d’orrore, nei lager nazisti, di ebrei e omosessuali, non hanno mai cercato né voluto né ottenuto una “terra promessa” (come nel caso degli ebrei) e non hanno vissuto il progressivo per quanto lento processo d’accettazione di una diversità sessuale che dà fastidio a chi considera legittima solo la propria.

Gli zingari sono stati i primi “europeisti”, non percependo i confini tra gli Stati. Così come il forte spirito comunitario che lega le loro famiglie è la negazione del nostro riunirci per progetti di lavoro. Quanto per noi valgono azienda e fatturato, per i Rom valgono l’amicizia, l’incontro, la festa. Ancora, i Rom non concepiscono l’ottica del risparmio. I soldi servono a essere spesi. La vita è vissuta giorno per giorno. E non è vero che non lavorano. Lavorano quanto basta per soddisfare le necessità del presente. Quel presente che noi, noi “gagè” (così ci chiamano “loro”) non viviamo più perché dilaniati da una nostalgia (spesso edulcorata) del passato e da una paura (spesso esasperata) del futuro.

Come succede in tutte le realtà marginali, i rom sono in parte “integrati”, in parte delinquono, in parte sono disoccupati o vivono di espedienti. La realtà è quasi sempre molto più semplice di come ce la costruiamo. Sono generalmente animati da un forte sentimento religioso “sincretista” (potremmo dire anche “ecumenico”) in cui antiche tradizioni pagane, cristianesimo e Islam si fondono senza soluzione di continuità, in modo estremamente fluido.

È difficile trovare informazioni su di loro. La bibliografia reperibile è minima. Attualmente è in libreria “Tra noi e i rom” di Giuseppe Burgio (FrancoAngeli editore) che, pur incentrandosi sulla questione della “pedagogia culturale” tra popoli diversi, è un primo utile viatico per scoprire un mondo sospeso tra mito e realtà, di cui conosciamo e alimentiamo i miti e di fronte a una realtà che c’è ignota. Come esempio di (nostra) mitologia mitica potremmo prendere quello delle zingare che “rubano” i bambini. Bene, non risulta un caso sicuro di questo fatto. Non è mai successo.

Come esempio della realtà valgono le bellissime fotografie di Paolo Pellegrin. Secca e potente la descrizione del suo lavoro, che riporto per intero: «Entro in un cortile a pochi passi da ponte Marconi. Ci vivono Sevla, Vejsil, Jordan, Carlos, Leon, Romeo, Romina, Shelly, Erma e gli altri membri di una piccola comunità Rom di origine bosniaca. Una grande famiglia, romana di adozione e per scelta, che mi accoglie con naturalezza e generosità. Riconosco in loro dei valori precisi: l’ospitalità, il rispetto, una grande educazione. E percepisco il loro “senso di casa” anche se vivono in una ex rimessa, con una scassata roulotte per dépendance. Mi sembra di aver trovato un rifugio, lontano da tutto, dalla gente e dalle cose, dentro la città. Incontro Priscilla, l’ultima figlia, la nona, venuta al mondo con la sindrome di Down. Intelligente e sensibile. Antica, come l’etimo del suo nome, come i valori di questa famiglia. Antica come Roma: nata multietnica, accogliente, aperta alle diversità».

[[ge:rep-locali:espresso:285193691]]

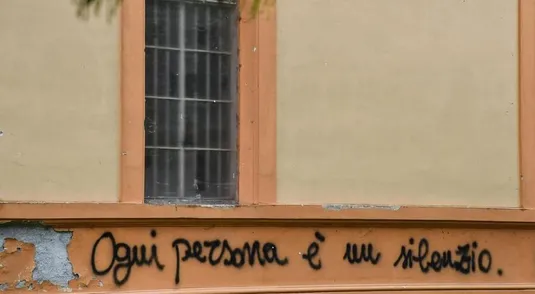

Le foto di Paolo sono pura poesia. La stessa poesia con cui Fellini ha saputo raccontare la melanconia del popolo povero e orgoglioso del circo. O con cui Pasolini ha descritto certe realtà periferiche sulle quali però incombeva una disfatta identitaria che qua non c’è. Anzi.

Diceva Edoardo Sanguineti che «la poesia non è mai poetica». È il caso di queste foto. Spesso crude, essenziali, e proprio per questo profondamente poetiche. Si respira, guardandole, un clima sorprendente e triste. Una tristezza riscattata dalla capacità di inventarsi un mondo con gli scarti (per citare Papa Francesco) di un mondo che non li riconosce e che loro trasformano in cruda fiaba. L’empatia è immediata.

L’occhio (e il cuore) di Pellegrin frugano negli anfratti di uno spazio altro. Trapelano storie d’amore, cose misere per lo sguardo di chi si ferma alla superficie. La povertà come cifra di un’altra dignità. Ancestrale. Oserei dire più solida della nostra, sospesa ormai ai capricci di una finanza spietata di cui siamo fantocci, molto più ladra del più ladro degli zingari. Pellegrin ci mostra un popolo orgoglioso di ciò che è e non di ciò che ha. Storie di solidarietà e di smarrimento, di divertimento e melanconia. Una finestra che si apre su un mondo che spesso denigriamo perché “sporco” quando a essere sporchi, sporchissimi, sono i nostri occhiali.

Pellegrin guarda a occhio nudo, ci accompagna generosamente nel campo in cui ha vissuto, ci rende ospiti silenti, lascia che qualcosa di simile alla consapevolezza trapeli.

Nessuna “emergenza nomadi”.

Solo umanità.

Solo amore.