E’ il 4 aprile quando Mustapha entra negli uffici in via Timavo. Deve solo sbrigare alcune pratiche per i documenti del figlio che ha da poco compiuto un anno. Ordinaria amministrazione. «Anche per una cosa semplice è necessario però attendere ore senza sapere nulla. Ormai ci siamo abituati», constata. Accanto a lui c’è una signora che chiede a un funzionario la cortesia di accelerare i tempi. Ha persino un motivo: «Purtroppo ha spiegato di aver lasciato il figlio piccolo alla vicina di casa». Una semplice richiesta che riceve una reazione inattesa. «La insultano. Quel dipendente le dice che non è lì al suo servizio e l’accusa di mancargli di rispetto. La tratta così male che scoppia a piangere», spiega Mustapha. Ed è a quel punto che decide di intervenire: «Ho solo detto che non si può trattare così una donna. Immediatamente mi hanno portato in una stanza. Pensavo volessero parlare con me e così li ho seguiti con tranquillità, invece mi hanno buttato a terra e picchiato. Sono andati avanti per diverso tempo. Ho ricevuto così tanti colpi in testa che ancora oggi ho problemi d’udito».

Un trauma documentato da un referto del pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo che attesta “una verosimile perforazione timpanica e apparente interessamento dell’orecchio interno”.

Mustapha ricorda quel giorno con molta sofferenza. E una rabbia che va persino oltre la violenza fisica perché: «Mi hanno sequestrato i documenti di mio figlio. Ho chiamato Polizia e Carabinieri, sono arrivati ma si sono fermati al cancello perché non sono autorizzati a entrare». E così ai calci e pugni si è aggiunta anche l’umiliazione: «Li ho dovuti supplicare per riavere indietro i documenti di mio figlio». Racconta Mustapha e alla fine scoppia a piangere: «Mai in vita mia avrei pensato che mi succedesse una cosa simile al consolato del mio Paese».

Poche ore dopo la stessa sorte tocca a una mamma e a suo figlio. «Per aggiornare una carta d'identità siamo rimasti lì oltre quattro ore», spiega Fatma El Sayed. «Ci hanno praticamente chiusi dentro e hanno detto che saremmo potuti uscire solo quando l’avrebbero deciso i responsabili. Ho detto loro che si trattava di un sequestro di persona».

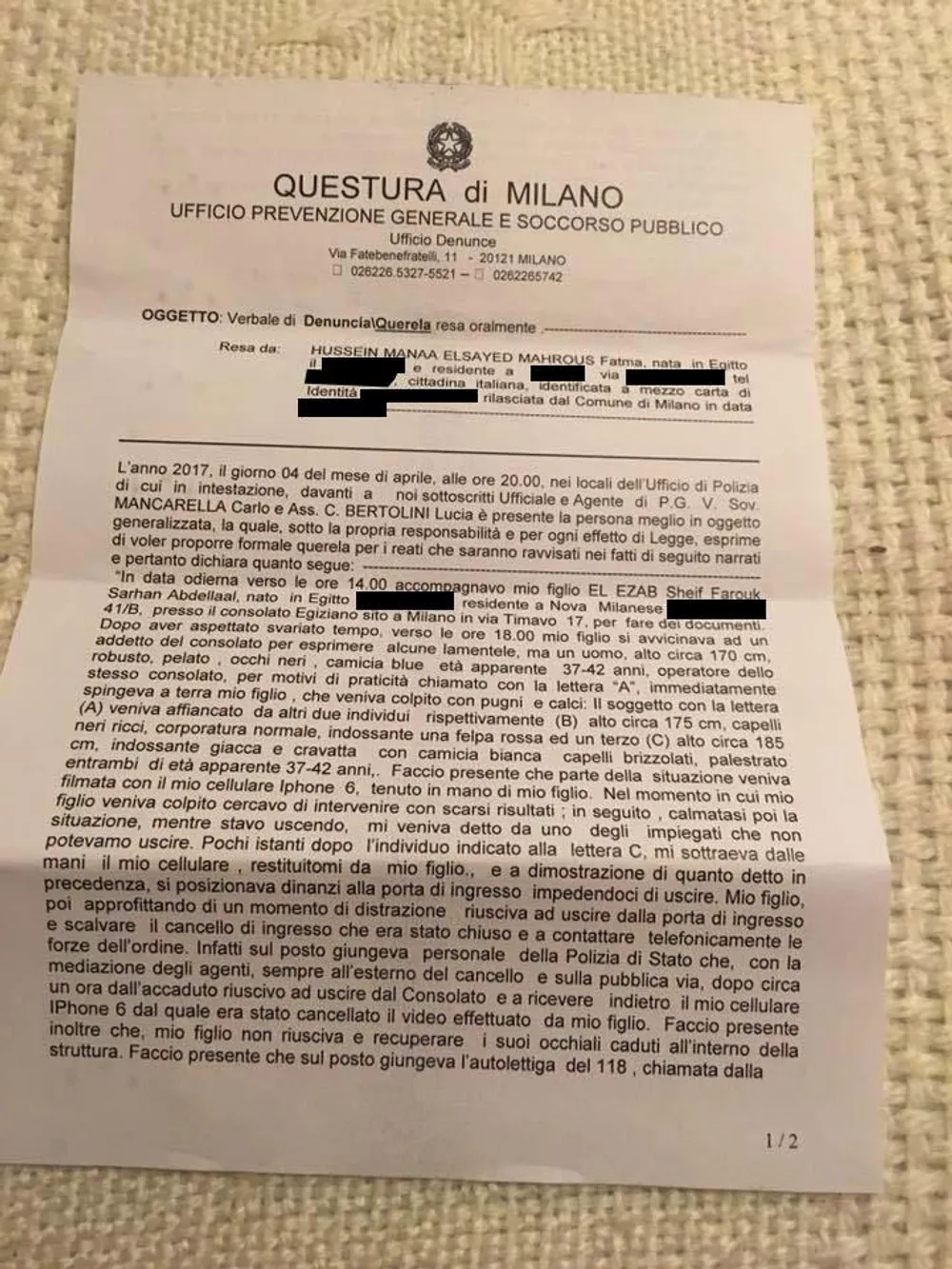

Fatma si reca in questura a Milano, si fa coraggio e sporge querela. Ripercorre quelle ore. «Mio figlio Sherif», mette nero su bianco, «dopo aver aspettato svariato tempo si avvicina ad un addetto al consolato per esprimere alcune lamentele, ma viene spinto a terra». A quell’uomo se ne aggiungono altri due. Fatma vorrebbe dimenticare quel pomeriggio del 4 aprile. «Mio figlio voleva filmare tutto con il cellulare per denunciare cosa stavamo subendo. Hanno voluto togliergli il cellulare, lo hanno buttato a terra e malmenato. Mi sono dovuta mettere io in mezzo per separarlo», ricorda. Da quel momento le dicono che non possono uscire. «Un uomo mi ha sottratto il telefono, ci ha impedito di uscire». Inutile ogni tentativo di farli desistere. Alla fine il figlio, secondo la ricostruzione di Fatma, approfittando di un momento di distrazione è riuscito a scavalcare il cancello d’ingresso e a chiamare la Polizia. Alla fine il cellulare viene restituito, ma il video è scomparso. Al pronto soccorso di Monza constatano la necessità di tre giorni di riposo per una distorsione cervicale.

Fatma intanto continua a ricevere le pressioni per non raccontare l’accaduto. «Solo l’altra notte ho ricevuto tre telefonate di persone che mi dicevano di non fare male al mio Paese se avevo a cuore mio figlio. Queste sono minacce e io ho davvero paura», racconta. E’ spaventata ma vuole far sapere, vuole dire basta ai maltrattamenti e ai soprusi che, secondo alcuni cittadini egiziani residenti a Milano, vanno avanti da anni almeno dal 2014. Avremmo voluto parlare con il consolato, chiedere spiegazioni. Nessuno ha voluto rispondere. Il telefono continua a squillare a vuoto.