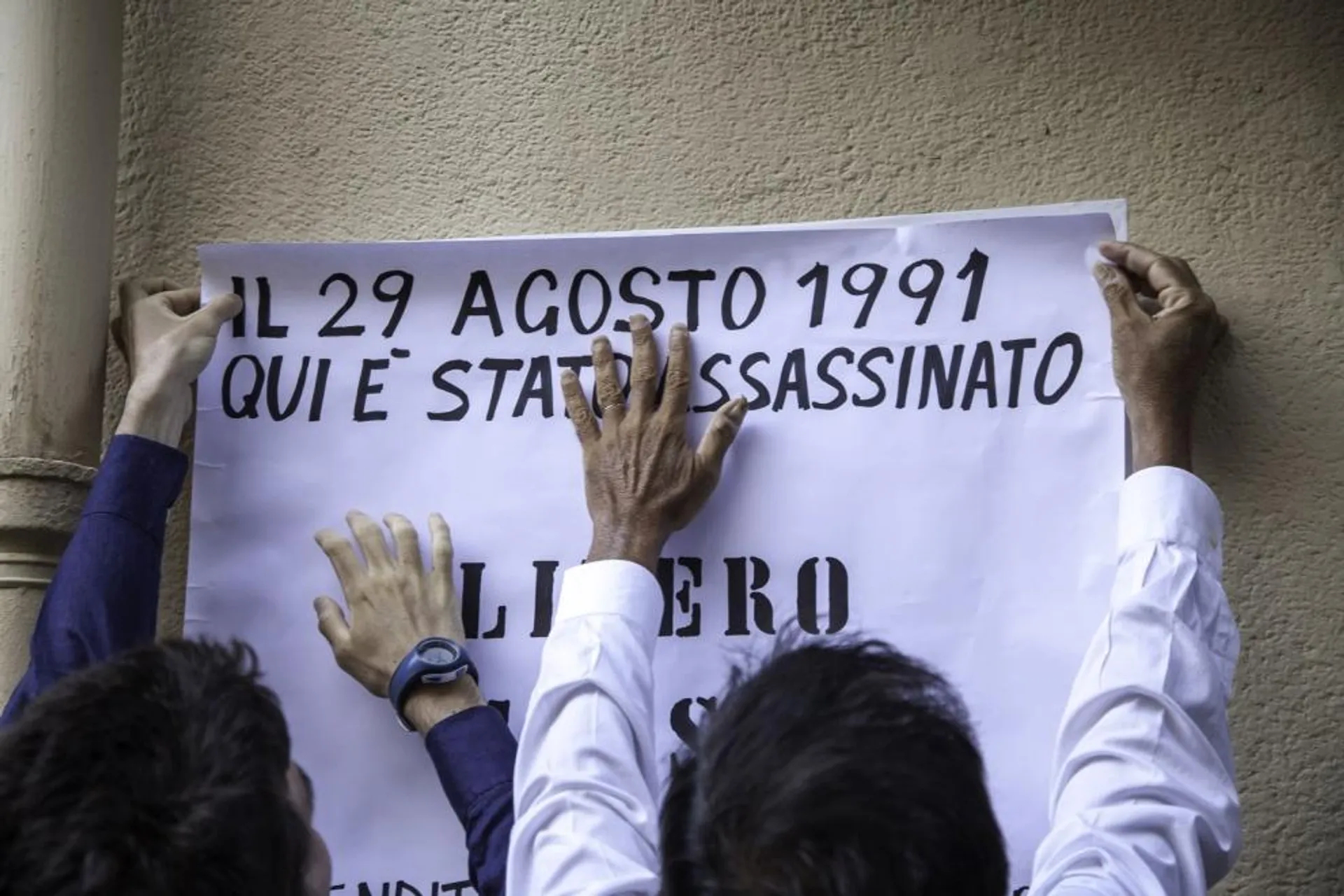

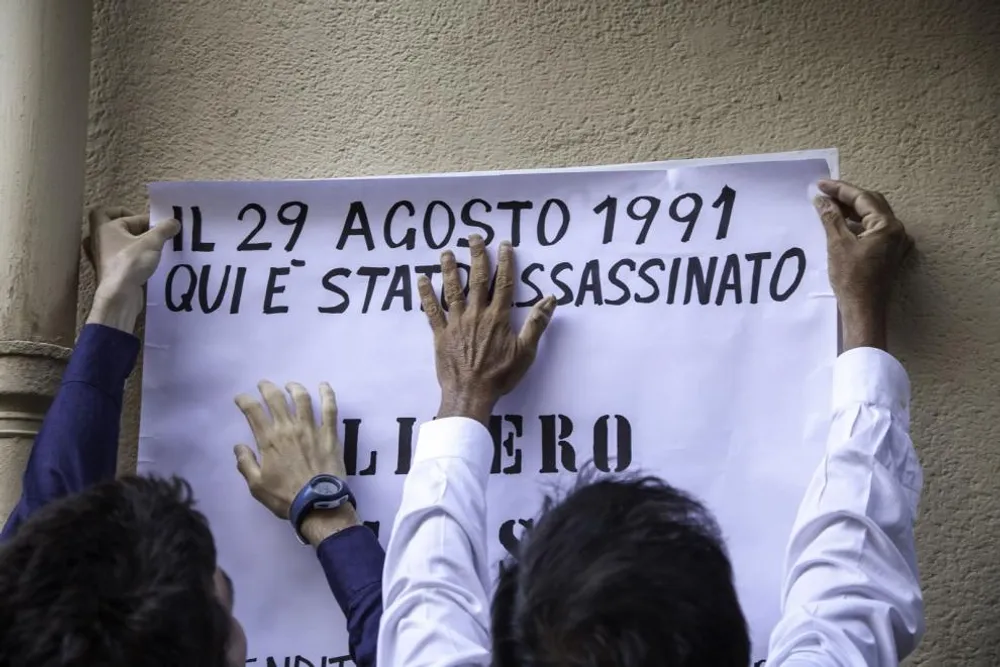

Ventotto anni dopo bisogna partire da quel “forse”, per un’analisi della realtà certamente non facile, ricca di novità e di nuovi punti di forza, ma ancora piena di incertezze e di ambiguità. Quel giorno di fine estate segna uno spartiacque, quel giorno nasce l’antiracket: nel confronto con la tragedia palermitana acquista un diverso valore l’esperienza dei commercianti di Capo d’Orlando che l’anno prima si erano costituiti in associazione e avevano denunciato collettivamente i mafiosi che da loro pretendevano il pizzo. Da sempre, da quando esiste la mafia, ci sono stati imprenditori che si sono opposti e che, spesso, hanno pagato con la vita la propria aspirazione alla libertà. Solo che adesso ci sono imprenditori che agiscono secondo una strategia: non più soli e isolati ma insieme rivolgersi alla giustizia ed essere così al riparo dalle rappresaglie mafiose; sostenere i testimoni e sollecitare il sostegno della comunità in cui si vive; stabilire con le istituzioni relazioni con il peso della forza dell’organizzazione. Un modello, quello di Capo d’Orlando, affermatosi di fronte alla solitudine e all’isolamento di Libero Grassi e diffuso in questi decenni in altre aree del Mezzogiorno con significativi risultati (Ercolano, Vieste, Gela).

Pochi ricordano che, all’indomani dell’omicidio palermitano, fu Giovanni Falcone a ideare la legislazione antiracket a tutela di chi denuncia che, oggi, dopo alcuni anni di controversa applicazione, funziona a regime assicurando il risarcimento dei danni. Per non dire poi della mutata sensibilità delle forze di polizia, i primi ad entrare in contatto con le vittime, all’insegna di una operatività non burocratica e spesso flessibile per ridurre l’esposizione delle persone offese. Questo nuovo protagonismo organizzato delle vittime, inoltre, ha costretto le mafie a cambiare strategia. Ad esempio, ancora negli anni Ottanta l’omicidio di un imprenditore appariva episodio marginale, poche righe nella cronaca locale; la mafia sapeva di non pagare alcun prezzo e, di conseguenza, si accomodava tranquilla. Oggi questo costo si è notevolmente accresciuto, è stato l’antiracket a innalzarlo: sempre più spesso- emerge in diverse indagini giudiziarie a Palermo come a Napoli - l’estorsore non si avvicina al commerciante che aderisce all’associazione antiracket, rinuncia a chiedere il pizzo, capisce che è elevato il rischio d’essere denunciato. Le mafie non sono realtà ipostatiche, le loro strategie sono condizionate dalla reazione di Stato e società civile.

Si potrebbe dire che il bicchiere è mezzo pieno. Eppure, da un altro punto di vista, può apparire mezzo vuoto, a partire dall’aspetto in assoluto più importante: perché, nonostante la notevole riduzione dei rischi, sono ancora così pochi gli imprenditori che si oppongono alle mafie e la stragrande maggioranza sceglie d’essere acquiescente? Non stiamo parlando di pochi operatori economici, ma di decine e decine di migliaia di commercianti, industriali, artigiani; se in alcune aree del Sud il racket oggi non è più a tappeto rispetto ai primi anni novanta, è innegabile che il fenomeno, più selettivo negli obiettivi, interessa le strutture portanti dell’economia. Non pensiamo a quegli imprenditori collusi che dalle relazioni con la mafia ricavano diretti vantaggi economici, ci riferiamo a quelle imprese medio-piccole che rappresentano l’ossatura dell’economia.

Perché?

La paura spiega solo in parte l’acquiescenza nel momento in cui l’associazionismo ha dimostrato con centinaia di esempi che si può denunciare senza incorrere in ritorsioni. Il vero problema sono quegli imprenditori per i quali l’acquiescenza è l’effetto di una “convenienza indiretta”; costoro vivono il pagamento del pizzo (e le altre forme di condizionamento: imposizione di forniture, assunzioni, servizi) come il costo necessario per essere legittimati a stare sul mercato, un mercato speciale quale è quello egemonizzato dalla mafia; ci si limita a dire di “sì” senza alcuna contropartita diretta: la convenienza è di ordine “ambientale”. Un piccolo imprenditore edile in un medio centro della Calabria, con dieci operai, lavora solo con i privati, costruisce piccole case di abitazione o ristruttura edifici; questo muratore sa bene che la sua attività si svolge in terra di mafia; sa altrettanto bene che se denunciasse vedrebbe sensibilmente diminuire le commesse: l’impiegato comunale, quello di banca, il commerciante, non lo chiamerebbero più per rifare la cucina o il bagno; e non lo chiamano più “spontaneamente”, non perché sottoposti a intimidazioni o a pressioni mafiose: non c’è bisogno di queste, è sufficiente interpretare “l’aria mafiosa”. È questa la più grande difficoltà che abbiamo di fronte. Cosa serve per spezzare questa convenienza ambientale? Se quell’imprenditore ha una convenienza nell’acquiescenza bisogna fare diventare sconveniente la sottomissione alle regole mafiose; infine deve diventare conveniente l’opposizione alla mafia. Dirlo è facile, farlo è assai più difficile. Eppure è una strada obbligata, bisogna costruire una convenienza “capovolta”. La cosa più inspiegabile è che questi temi, centrali per l’economia meridionale, sono del tutto assenti dalle agende politiche e di governo. Dal momento delle sue origini la mafia ha sempre prodotto ragioni di convenienza per i non-mafiosi, questo è, tra gli altri, il motivo della sua lunga durata. Non sempre si presenta in termini oppressivi: ci si sottomette perché è conveniente farlo.

Rispetto al 1991 di Libero Grassi, il problema è intatto nell’assenza di consapevolezza politica. Non si vuole capire che in gioco non sono solo aspetti criminali, ma quel qualcosa che fa del Sud un’area incapace di sviluppo rispetto alle enormi potenzialità di risorse umane e ambientali: dietro la fuga dei nostri giovani c’è un’economia bloccata; un’azienda condizionata non investe né cresce, galleggia, sopravvive. Questione inattuale nel dibattito pubblico, ma quanto mai concreta nella realtà del nostro Mezzogiorno.

Permane un altro limite in continuità con i primi anni Novanta. Anche se si sono fatti passi in avanti, si tende a considerare le attività mafiose ai danni delle imprese come fenomeni secondari o comunque riconducibili alla cosiddetta mafia militare, non comprendendo che non c’è mafia senza pizzo, perché non ci può essere mafia senza esercizio di potere su un determinato territorio; ed è la sottomissione degli imprenditori ad assicurare questa dimensione di potere. Ad esempio, nelle dinamiche estorsive c’è una dimensione di fisicità: gli imprenditori hanno inevitabilmente un contatto personale con i mafiosi, si entra in una relazione che può indurre a forme di invischiamento, queste dinamiche per loro natura attivano meccanismi di promiscuità. E la frequentazione diviene complicità quanto minore è l’aspetto oppressivo e maggiori sono i guadagni; è facile, così, smarrire il confine tra lecito e illecito e spalancare del tutto le porte della propria impresa.

Infine, non sempre si riesce ad apprezzare il valore del modello dell’associazionismo antiracket. Mediaticamente il racconto di un’esperienza collettiva è certamente più prosaico rispetto all’esaltazione del coraggio individuale dell’eroe: ma tant’è, è con l’esperienza antieroica dell’antiracket che oggi è più facile denunciare, secondo una nuova prospettiva fondata, sì sul coraggio, ma soprattutto sull’intelligenza di una strategia. Per convincere gli imprenditori a scegliere l’opposizione bisogna essere in grado di presentare modelli vincenti: semplicemente, chi ha denunciato non deve stare peggio.

Per varie ragioni questo importante strumento oggi appare indebolito, sebbene continui ad accompagnare imprenditori alla denuncia. Alcune indagini giudiziarie che hanno coinvolto direttamente persone del mondo antimafia, tentativi di infiltrazione nelle associazioni, le vicende di Confindustria Sicilia, anche per il grande rilievo mediatico e istituzionale dato ad una presunta stagione di rivolta, tutto questo non può che intaccare la credibilità delle realtà antimafia. Molti tra noi hanno compiuto errori personali e collettivi, in primo luogo di valutazione. Malgrado tutto però, resta ben solido il criterio per distinguere le imposture e, per quanto ci riguarda, esso si regge sulle denunce e sulla concreta collaborazione con l’autorità giudiziaria, non sulle cerimonie e sulla retorica. Per questo continuamente si frequentano le aule di giustizia per stare accanto a chi ha trovato la forza di accusare gli estorsori mafiosi. Sono ancora pochi, ma rispetto agli inizi degli anni Novanta rappresentano il fatto nuovo della speranza. Questa speranza sarebbe più forte se la politica aprisse gli occhi, se il governo dimostrasse concretamente la volontà di combattere le mafie, anche attraverso nuove norme di legge.

Ventotto anni dopo ci manca da morire una donna straordinaria che è stata amica e combattente nei momenti più difficili: Pina Maisano, la vedova di Libero.