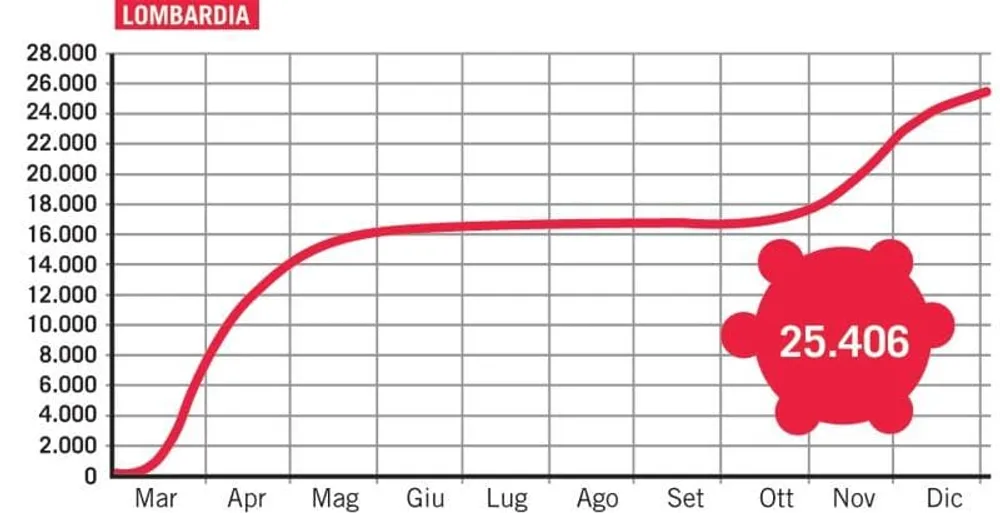

La Lombardia è ancora prigioniera dell'emergenza esplosa nella prima ondata, che sembra aver insegnato poco o niente. Tra febbraio e giugno 2020 questa regione ha registrato il più alto tasso di mortalità e quasi metà del totale nazionale delle vittime. Un bilancio così tragico avrebbe dovuto innescare contromisure rigorose nei mesi della tregua estiva. Invece i dati della seconda ondata, documentano un altro disastro: la Lombardia rimane il grande malato, con oltre un quarto dei decessi per covid accertati da ottobre ad oggi. Mentre l'assessore Giulio Gallera continua a collezionare figuracce: dalla gaffe sull'indice di trasmissione del virus («Se è 0,50, per infettarmi devo incontrare nello stesso momento due contagiati») alla corsetta con gli amici violando il divieto di sconfinamento, fino alla fallimentare campagna acquisti dei vaccini contro la normale influenza.

L'ultimo scivolone riguarda proprio i rimedi attesi da tutto il mondo contro il covid. All'apertura della campagna, il 31 dicembre, la Lombardia aveva somministrato solo il 3,4 per cento dei vaccini ricevuti, un quattordicesimo del Lazio (48%). Perché questa falsa partenza nella regione più colpita? Risposta di Gallera: «Abbiamo medici e infermieri che hanno 50 giorni di ferie arretrate, non li faccio rientrare in servizio per un vaccino». Parole che hanno spinto perfino la Lega a prendere le distanze, progettando un rimpasto nella giunta. Un cambio della guardia con il nome di Letizia Moratti, già realizzato per altri posti chiave.

Come direttore generale della sanità lombarda, al posto dell'ex poliziotto Luigi Cajazzo, indagato a Bergamo come responsabile formale della mancata chiusura dell'ospedale-focolaio di Alzano Lombardo, dal giugno scorso è arrivato un manager, Marco Trivelli, già al vertice dell'ospedale di Brescia, con una pesante targa politica: un ciellino di ferro.

Lo staff del presidente Attilio Fontana, assediato dalle indagini sui camici del cognato, il nero di famiglia alle Bahamas, le ruberie dei commercialisti di partito e i famosi 49 milioni, fatica a trovare leghisti fedeli e capaci. Quindi arruola consulenti esterni come Giacomo Lucchini, nominato «covid manager» con pieni poteri di «coordinamento operativo della campagna vaccinale», come recita il suo contratto da 55 mila euro per i prossimi sei mesi. Che gli riassegna anche i compiti svolti nella prima ondata per la società regionale Aria: reperimento e distribuzione di tamponi, reagenti, mascherine e dispositivi di protezione. Le attrezzature anti-covid la cui mancanza è al centro degli esposti presentati in questi mesi, da Milano a Bergamo, dalle associazioni dei familiari delle vittime. Polemiche che non hanno ostacolato la sua consulenza-bis. Forte dell'esperienza di manager della sanità privata, della Fiera di Milano e della controllata Nolostand (dove è uscito incolume dalle indagini-shock sulle infiltrazioni di Cosa nostra negli appalti), Lucchini annunciava a Repubblica, il 12 dicembre, che «a Milano sono già pronti 40 hub» per le vaccinazioni. Poi, visti i ritardi, si è corretto: «Partenza lenta, la macchina è molto complessa».

Anche Lucchini è devoto a Comunione e Liberazione, dove inizia la carriera come presidente della cooperativa universitaria Cusl, per poi diventare, dal 2003 al 2014, consigliere di Europa Civiltà. Che è la storica fondazione di Roberto Formigoni, per vent'anni governatore ciellino della Lombardia, poi condannato per corruzioni milionarie a favore della sanità privata.

Mentre la Lombardia torna all'età dell'oro di Cl, oggi c'è il Veneto nella bufera. Nella prima ondata, la regione di Luca Zaia aveva limitato i contagi e le vittime grazie a una massiccia campagna di tamponi molecolari, organizzata dall'ospedale universitario di Padova con la regia del professor Andrea Crisanti. Stravinte le elezioni regionali, Zaia ha cambiato linea: basta divieti, si riapre tutto. «L'ossessione della zona gialla», la chiama il professor Maurizio Manno, docente di medicina del lavoro e presidente del coordinamento veneto per la sanità pubblica.

Scaricato Crisanti, la Regione ha puntato sui test rapidi, coordinati da Treviso. Il 21 ottobre Crisanti stesso avverte che quei test riconoscono solo 7 positivi su 10, come mostra un primo studio nato dalla collaborazione con i primari del pronto soccorso e delle malattie infettive di Padova, che sono dipendenti della Regione. Pochi giorni dopo, su un giornale veneto filtra una lettera interna all'ospedale, indirizzata al direttore Luciano Flor, dove i due primari sembrano prendere le distanze dalla ricerca, sostenendo di non essere «mai stati contattati da Crisanti». Ora l'Espresso può svelare i retroscena di quella lettera. Che non metteva in dubbio i risultati dello studio, ma replicava ad accuse di aver violato la privacy dei pazienti. E non fu spontanea, ma sollecitata dai vertici regionali, con pressioni così descritte, nei giorni successivi, da uno dei due primari: «Siamo stati presi per il collo, con tutte le relative possibili minacce sottostanti».

Tra i medici intanto parte una raccolta di firme contro l'uso dei test rapidi al posto dei tamponi. Il 20 novembre il Comitato tecnico-scientifico regionale, mai interpellato prima, conclude che «agli operatori sanitari va effettuato il molecolare». Ma già il 29 settembre, in una direttiva ministeriale, il professor Giovanni Rezza, tra i migliori scienziati italiani di malattie infettive, scriveva che i test rapidi servono a cercare focolai in masse di persone, ad esempio in «porti, aeroporti, scuole», ma per singoli individui possono dare «risultati falso-negativi».

Lo scontro con la squadra di Zaia si ripete per uno dei parametri fondamentali per valutare il livello di rischio di una regione (e i conseguenti divieti): il tasso di positività, cioè il rapporto tra i contagi accertati e numero dei tamponi. Il 15 dicembre Rezza spiega che in Veneto si registra «un tasso di positività molto elevato, del 18 per cento». Zaia insorge e il suo staff smentisce: «Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati effettuati 52.641 test, con 3.320 casi positivi, quindi la percentuale è del 6,30 per cento». Più bassa della media nazionale. Addirittura un terzo del tasso che risulta a Roma. Come si spiegano dati così diversi? La risposta è matematica: in Veneto ai tamponi molecolari (quel giorno, 16.810) vengono sommati i test rapidi (35.831). Anche se questi vanno confermati proprio dai molecolari, eseguiti sulle stesse persone, che altrimenti non si possono registrare tra i positivi. Il calcolo alla veneta viene però riproposto alla conferenza delle regioni, con l'appoggio del governatore emiliano Stefano Bonaccini. L'obiettivo è comune: non finire in zona rossa. Ma il ministero non cede.

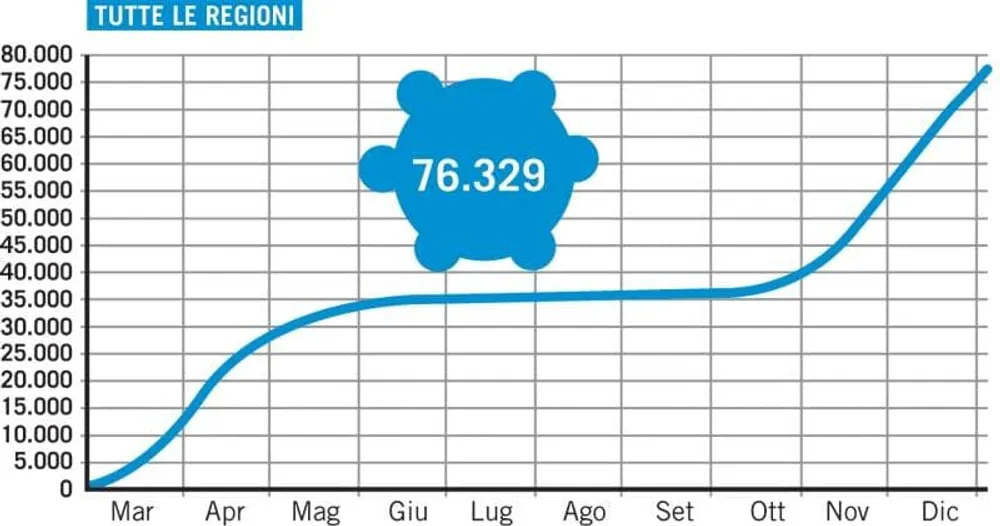

In Veneto ormai dilaga la seconda ondata, molto più grave della prima. Fino al 20 giugno, le vittime erano state 2.002. Da ottobre ai primi di gennaio se ne contano altre cinquemila: più del doppio. Il Veneto ha il record nazionale dei contagi e, tra Natale e l'Epifania, quasi un quarto del totale giornaliero delle vittime. Solo allora Zaia, che prima negava l'emergenza, si decide ad archiviare la zona gialla. E sigilla il Veneto con un'ordinanza regionale più severa dei divieti nazionali.

Nelle stesse ore cambia anche il timoniere della sanità regionale. Il nuovo direttore generale, dalla fine di dicembre, è Luciano Flor: l'ex dg dell'ospedale universitario di Padova. Come tutti i dirigenti sanitari italiani, dipende dalla politica e deve obbedire a chi lo nomina. Un uomo di potere, considerato e rispettato anche da importanti medici e professori di Padova. Fu proprio lui ad affidare a Crisanti la campagna per i tamponi. Per vedersi poi assegnare uno dei più bassi «punteggi di merito» della regione: una pagella politica che fece scandalo, visti i risultati di Padova nella lotta al virus.

Adesso proprio lui viene promosso numero uno. E comincia a fare un po' di chiarezza sui calcoli alla veneziana. Sui numeri contestatissimi delle terapie intensive, per esempio, Flor dichiara 1.016 posti «attivabili», perché «abbiamo già ventilatori, monitor e attrezzature», ma ammette che quelli «attivati» sono un terzo di meno, «circa 700», perché gli altri sono «ricavati da sale operatorie» e «il personale va riconvertito». Intanto la pandemia non si ferma. E i veneti continuano a morire a centinaia negli ospizi infettati, nelle case sigillate come bunker, negli ospedali intasati.