C’è un solo modo per affrontare quel che accade oggi alle ragazze e alle donne dell’Afghanistan: come qualcosa che sta capitando a tutti noi. Pensiamo a loro per quello che in realtà sono: nostre sorelle. Sorelle meravigliose e resilienti, coraggiose e forti, costrette a vivere da due anni a questa parte - da quando il Paese, dopo la fuga ignominiosa dell’Occidente e della comunità internazionale, è tornato nelle grinfie dei talebani e del loro folle regime di terrore - una condizione che può essere apparentata solamente all’inferno.

Negata loro ogni sicurezza, a partire da quella di non essere percosse, frustate, molestate, violentate, uccise. Può accadere sempre e ovunque, anche nelle loro case. Negata la loro stessa essenza, perfino quella di avere una forma, un corpo, un volto. Divieto assoluto di eseguire ogni tipo di lavoro all’esterno delle mura domestiche, fosse pure per le Nazioni Unite (una decisione senza precedenti, che nessun regime al mondo aveva mai osato attuare). Divieto di studiare. Divieto di uscire di casa, se non accompagnate da un parente stretto (mahram). Divieto di parlare a un uomo che non sia un mahram. Divieto di lavare i panni in luoghi pubblici, di apparire sui balconi delle loro case, le cui finestre devono essere oscurate, di incontrarsi tra loro in occasioni ricreative, di ridere. Persino il nome donna è bandito da ogni luogo pubblico, tanto che i “giardini delle donne” sono diventati “giardini di primavera”, rendendo sinistro pure il profumo di quella stagione.

Sono questi i frutti velenosi del nuovo Emirato Islamico, il regime dei talebani 2.0 al quale le donne afghane sono state colpevolmente abbandonate. Sono più numerosi e più forti dei talebani di vent’anni prima, hanno tecnologia avanzata, armi, equipaggiamenti, persino uniformi, e d’altro lato non hanno imparato nulla: barbari senza cultura, se non quella della prevaricazione e della sopraffazione, della violenza e del terrore, dello stupro delle anime e dei corpi. Barbari che a me, iraniana, rammentano altri barbari: i mullah di Teheran; comuni radici, comune incultura, comuni caratteristiche criminali, e comune logica di repressione del femminile, di quella forza naturale che si contrappone all’ottusità della loro violenza e per questo fa loro paura.

Eppure, anche in queste condizioni terribili, le ragazze e le donne dell’Afghanistan lottano e resistono. Se il volto viene loro oscurato, i social media, i giornali e i libri restano gli unici modi per raccontare gli atti criminali che vengono perpetrati ai loro danni e per permettere loro di avere perlomeno una voce. Ho scritto il mio nuovo romanzo, "Mille volte Gioia” (Libreria Pienogiorno), proprio per questo: perché sento la responsabilità di dare voce a tutte le ragazze e le donne di Kabul e dell’Afghanistan. Le vicende della protagonista del libro, Shadi, un nome che in lingua dari significa appunto Gioia, accompagnano l’esistenza di una bambina che diventa donna nei tre decenni che conducono dalla prima alla seconda dominazione talebana e restituiscono le storie che ho sentito e visto con i miei occhi durante tutto il tempo che ho trascorso in quel Paese. Non c’è nulla di inventato, perché nessuna immaginazione potrebbe superare quello che sono costrette a subire le donne afghane.

In Italia, il naufragio di Cutro, con le sue 94 vittime molte delle quali provenienti dall’Afghanistan, ha portato per l’ennesima volta alla ribalta il tema di chi emigra per sfuggire a condizioni disperate. Una di loro era una cronista e fotografa di Kabul minacciata proprio per i suoi reportage sulla condizione delle donne. Il suo corpo di donna era stato negato, il suo nome l’ha riconquistato solo due settimane dopo la morte: si chiamava Torpekai Amarkhel.

Viviamo un gigantesco senso di colpa per queste vite innocenti che vengono sprecate così insensatamente e non possiamo fare a meno di pensare a cosa possiamo fare; anzi, a cosa dobbiamo fare. Quando qualcuno me lo domanda, la prima cosa che rispondo è: innanzitutto NON ritenete che i talebani siano i legittimi leader del Paese. Sono dei criminali, dei terroristi, degli usurpatori, dei violatori di diritti umani. L’unica possibilità di sopravvivergli, una speranza disperata, spesso è lasciare la propria terra e chiedere asilo. E la seconda è: impegniamoci a ogni livello per sostenere, rafforzare ed educare la società civile afghana. Soprattutto, sosteniamo le ragazze e le donne, in ogni modo.

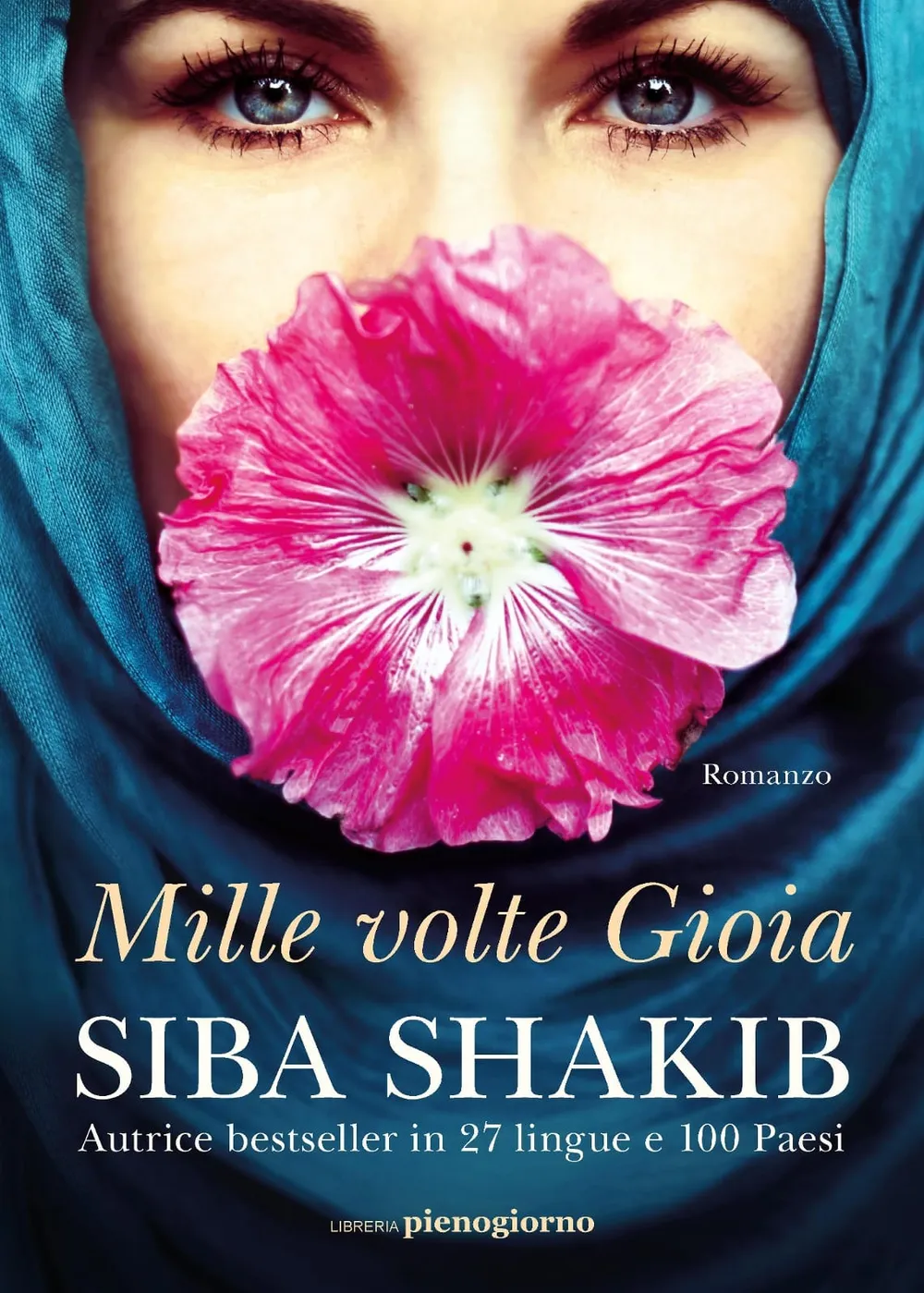

Se c’è una cosa che Shadi e le mille ragazze e donne dell’Afghanistan mi hanno insegnato, è la capacità di creare tra loro, tra immani difficoltà, una rete di legami profondi e indissolubili. Ho scelto per la copertina del mio libro l’immagine di un fiore che si sostituisce al burqa sul volto di una donna, perché quell’immagine sa incarnare la forza resiliente della loro speranza. Se il 7 maggio dello scorso anno un barbaro editto del regime talebano ha reintrodotto per tutte le donne l’obbligo assoluto di indossare il burqa in pubblico, riportando indietro di vent’anni le lancette della storia, nel maggio di quest’anno quell’immagine può servire a ricordare a tutti i loro sforzi, i loro diritti fondamentali negati, la loro lotta che non deve, non può conoscere resa, perché la loro sconfitta sarebbe anche la nostra, in qualunque luogo viviamo. È per me un’immagine di sorellanza.

Se volete, donne e uomini, diffondetela sui vostri social media, oppure, ancor meglio, postate una vostra fotografia con un fiore davanti al volto, e scrivete: «Per le mie sorelle afghane». Combattiamo il silenzio della brutale ignoranza che le ha imprigionate in un gigantesco carcere a cielo aperto con il rumore dell’indignazione, della solidarietà, della mobilitazione. Non lasciamole sole. Raccogliamo il grido di quei fiori colorati e moltiplichiamolo. Perché come dice un proverbio: una gioia condivisa è una gioia raddoppiata, un dolore condiviso è un dolore dimezzato.

Scrittrice, regista, documentarista, Siba Shakib è nata e cresciuta a Teheran, in Iran, e ha vissuto a lungo in Afghanistan, oltre che in Germania, in Italia e a New York. Attivista per i diritti delle donne, prima dell’avvento del nuovo regime talebano ha contribuito alla realizzazione di molti centri femminili. Il suo film “A Flower for the Women in Kabul - 50 years UN”, legato alla campagna “Un fiore per le donne di Kabul” lanciata da Emma Bonino nel 1998, ha vinto il German Human Rights Film Prize per i cinquant’anni della dichiarazione dell’Onu sui diritti umani. Le sue opere sono bestseller tradotti in 27 lingue e pubblicati in più di 100 Paesi. Per “Afghanistan, dove Dio viene solo per piangere” (Piemme) Shakib ha vinto il prestigioso PEN Prize, e nel 2010 la Biennale Donna di Ferrara le ha dedicato un omaggio. “Mille volte Gioia”, il suo nuovo romanzo, esce in Italia in anteprima mondiale il 3 maggio per Libreria Pienogiorno.