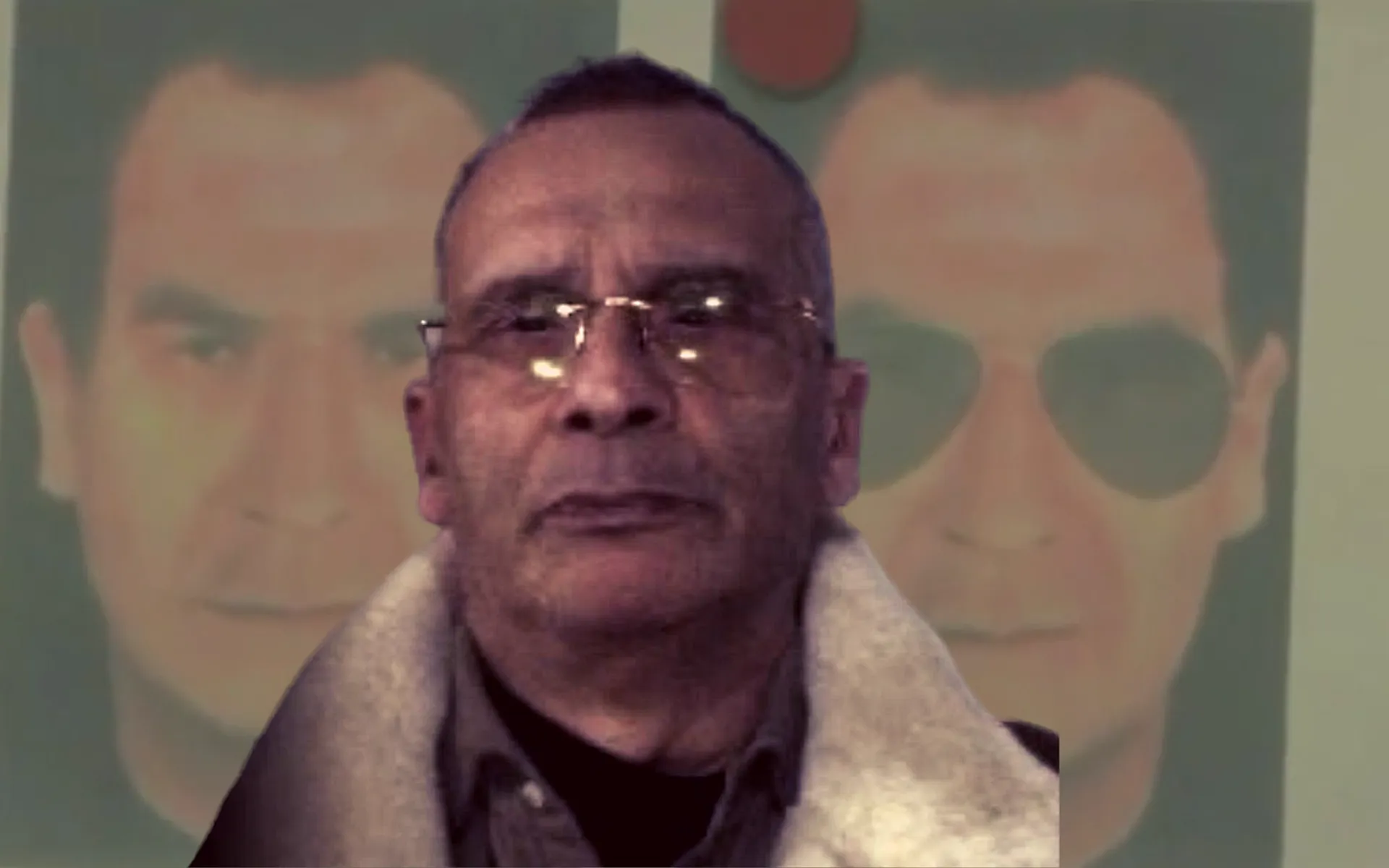

Era già morto il 16 gennaio. Quando con aria più dimessa che incredula, pallido emulo del bad guy che era stato, Matteo Messina Denaro, si era lasciato quasi docilmente portare via dalla clinica dove si sottoponeva ai cicli di chemio.

Qualche mese prima, i carabinieri, entrati nell’appartamento della sorella, coltivando una pista abbandonata dalla polizia, avevano rintracciato un pizzino che dava conto della sua malattia. Abbastanza per setacciare i registri dei malati oncologici della provincia, scremare una mole di dati, incrociare alcuni nomi e restringere il campo delle ricerche alla casa di cura Maddalena di Palermo, dove era poi scattato il blitz per porre fine alla sua trentennale latitanza. Appena il giorno dopo l’anniversario dei sei lustri dell’arresto di Totò Riina, andava a chiudersi il cerchio sugli stragisti corleonesi. E per Matteo si apriva la porta di un carcere come un mese prima era accaduto all’ex potentissimo sottosegretario all’Interno, Antonino D’Alì che si era giocato tutto fino a una condanna per mafia, pur di proteggere il figlio di quello che era stato il campiere dei possedimenti di famiglia.

Per curare Matteo Messina Denaro, nel penitenziario dell’Aquila avevano allestito una sorta di mini-clinica. E così i giudici avevano potuto respingere fino all’inevitabile epilogo le richieste di scarcerazione presentate dalla nipote-avvocata Lorenza Guttadauro. La decisione di trasferirlo nell’ospedale della città, per sottoporlo a un nuovo intervento ha coinciso con una fine annunciata data ormai per imminente. Il ricovero blindato, gli incontri più fitti con i familiari. La decisione della figlia Lorenza di assumere il cognome Messina Denaro rinunciando a quella della madre.

Il boss, in questi mesi, aveva accettato il confronto con i magistrati andati a interrogarlo, aveva ammesso qualcosa, ma si era chiamato fuori dalle stragi e dall’uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo, il figlio del pentito Santo, sequestrato e ucciso sul finire degli anni Novanta per indurre il padre a ritrattare. Ha accreditato l’idea di un uomo che ha sì vissuto pericolosamente ma attento a dirsi estraneo alle nefandezze provate da sentenze ormai definitive.

Nei trent’anni di vita da fuggiasco, un esilio dorato, protetto da una rete estesa che solo negli ultimi tempi si era via via assottigliata, Matteo Messina Denaro è stato il rampollo arrogante del boss storico della sua Castelvetrano, don Ciccio Messina Denaro, poi lo stragista cresciuto ai precetti di Totò Riina, il fidato consigliere di Bernardo Provenzano, fattosi capo moderato quando lo scettro del comando gli era scivolato tra le mani. E Matteo aveva perfino deluso il suo mentore che gli rimproverava di aver pensato troppo agli affari: dai supermercati alle pale eoliche trascurando l’organizzazione.

Fratello d’azione di Giuseppe Graviano, il boss di Brancaccio che ascrive al nonno materno il finanziamento degli esordi imprenditoriali di Silvio Berlusconi, aveva condiviso con lui l’estate del 1993. Mentre il Paese vacillava sotto le bombe di Roma, Milano e Firenze ad appena un anno dalle stragi in Sicilia, Matteo, Giuseppe e il fratello di sangue di quest’ultimo, Filippo, si spostavano dalla Versilia alla Sardegna, dal Piemonte a Milano, lasciando che uno squadrone di fedelissimi portasse a compimento gli attentati.

Della sua biografia, ingigantitasi nella ricostruzione dei particolari della latitanza, restano le crudeltà consumate, le conquiste amorose che con ossessiva ripetitività hanno contrassegnato i suoi passaggi di covo in covo, di donna in donna. Le passioni per i videogiochi, i capi firmati, il lusso che non costa fatica, il tentativo di elevare il tono dei suoi pensieri allungandoli con il brodo di letture frettolose e a buon mercato. Nella doppia vita che era costretto a condurre utilizzava l’identità di un possidente in pensione e tra frasi carpite sui libri e vaghi accenni a un passato tumultuoso provava a sedurre pure le compagne di cure con le quali si intratteneva.

A consumarlo, nella consapevolezza della fine imminente, forse una genuina voglia di instaurare un rapporto con la figlia, rea però ai suoi occhi di non onorarlo come si deve e invece capace di sottrarsi a un destino segnato per via di quell’ingombrante genitore. Non lo ha disconosciuto ma aveva preteso per sé un percorso diverso e libero. Sul finire dei giorni però Matteo è riuscito a trasferirle il cognome. Non un blasone ma un marchio. Starà a lei convivere con una memoria che ha voluto caricarsi, provando a restarne immune.