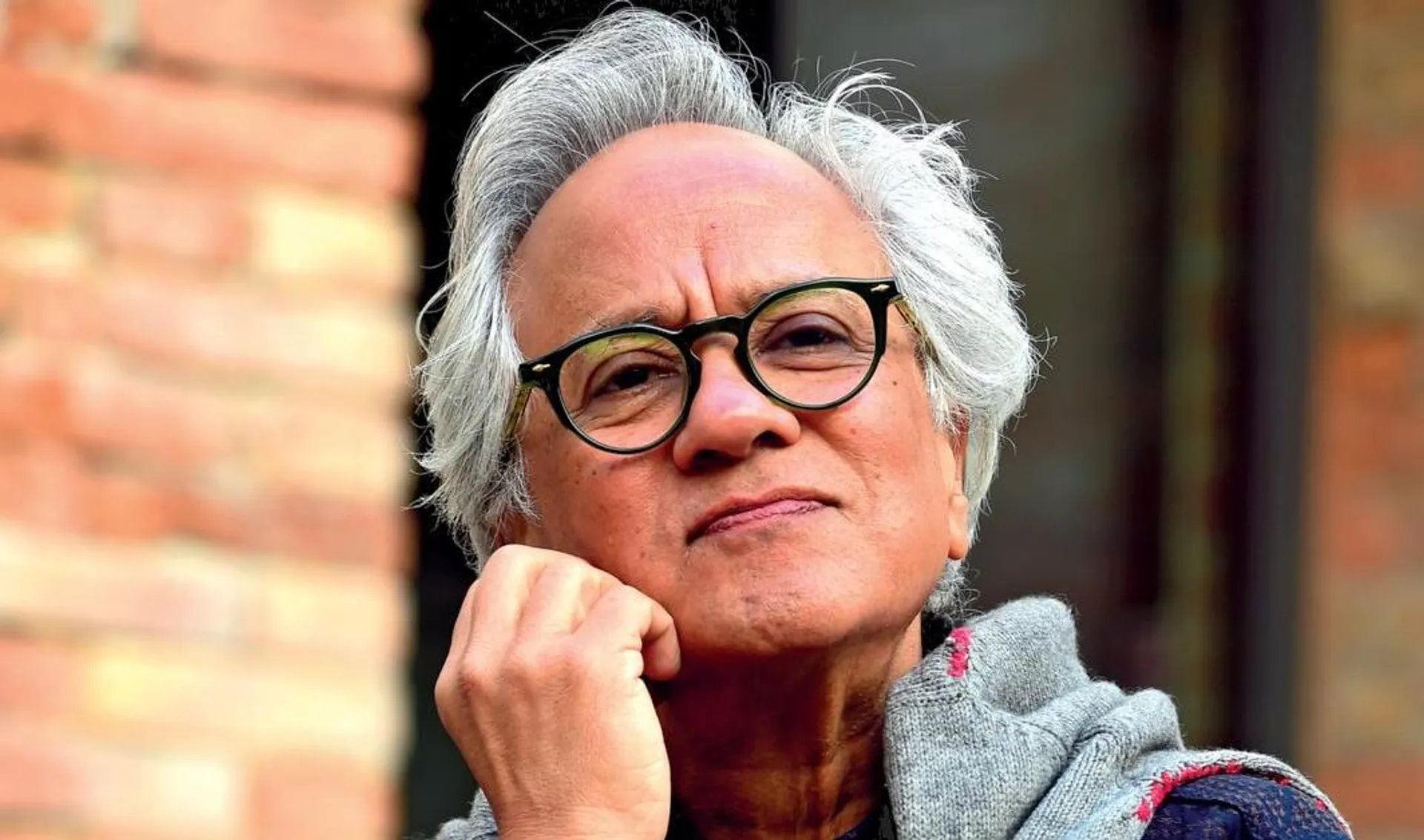

Gli opposti che si incontrano e si scontrano creando sempre qualcosa di nuovo, a cominciare dai colori. Il naturale e l’artificiale, il concavo e il convesso, l’ordine e il caos. Le opere di Anish Kapoor rispecchiano l’universo in cui viviamo, invitano a esplorare un mondo in cui i confini tra il vero e il falso si dissolvono, aprendo le porte all’impossibile. Trascendono sempre la loro materialità e quelle pietre, quel silicone e quella cera da lui utilizzati, insieme al pigmento e all’acciaio, sono manipolati, scolpiti e levigati, saturati e trattati mettendo in discussione il confine tra plasticità e immaterialità. «Sono come il giorno e la notte, il maschile e il femminile, il positivo e il negativo, la vita e la morte», ci dice l’artista di origini indiane, nato nel 1954 a Mumbai da padre indù del Punjab e da madre ebrea irachena. «Anche il nostro universo psichico è fatto di opposti. La mia avventura nell’oggetto mi ha portato alla convinzione che tutti gli oggetti risiedano in una dicotomia materiale/immateriale». Lo incontriamo a Venezia - città in cui ha deciso di vivere oltre a Londra - «un villaggio cosmopolita sull’acqua che racchiude uno spirito internazionale di cui la Biennale è il simbolo e la realizzazione di culture che si uniscono». Qui è stato protagonista, lo scorso anno, di due grandi mostre strettamente connesse tra loro, alle Gallerie dell’Accademia e a Palazzo Manfrin, sede della sua Fondazione. Dal 7 ottobre fino al 4 febbraio 2024, invece, alcune delle sue opere saranno a Firenze per “Anish Kapoor. Untrue Unreal”, la grande e attesa mostra a Palazzo Strozzi, «un edificio del primo Rinascimento noto per il suo rigore, la simmetria e l’essenzialità», come lo definisce il direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi, nonché curatore della mostra, Arturo Galansino.

In mostra ci sono opere storiche e più recenti. E una nuova produzione specificamente ideata in dialogo con l’architettura del cortile rinascimentale: Void Pavilion VII. Di cosa si tratta?

«È una struttura formale che fa rima con il palazzo che è simmetrico. L’opera è un piccolo edificio realizzato per contenere il vuoto o l’oscurità, per dare spazio al non formato o al nascosto, perfetto per l’unheimlich. In questo senso, è l’opposto di ciò che intendevano i costruttori di Palazzo Strozzi, un posto dove la successione degli ambienti è strutturata e rigorosa».

Entrando nell’edificio, fino al piano nobile, il visitatore ritrova le altre sue opere: in un divenire continuo di cui sarà parte.

«Sì, è una sorta di generazione e degenerazione in cui l’evoluzione stessa e il tempo sono sì in mostra, ma soprattutto in atto, visto che si realizzano nel momento stesso in cui le osserviamo e, quindi, le sperimentiamo. La maggior parte di questi lavori sono pieni di sangue e di buio e a dominare sono il rosso e il nero».

Il cosiddetto Kapoor Black, un colore “altro” e un rosso, “che si caratterizza per la sua nerezza”, come lo ha definito.

«A 17 anni andai a studiare Ingegneria Elettrica in Israele ed ebbi un esaurimento nervoso. Vivevo con una zia che era una sorta di sciamana e fu proprio lei a chiamare mia madre dicendole che sarebbe dovuta andare in India per prendere una terra da mettere sotto il mio letto. “Da quel momento - le disse - Anish potrà sognare bene”. E così andò. Se ci penso, mi viene la pelle d’oca. Quella terra era rossa ed è questo uno dei motivi per cui adoro quel colore. Rosso e nero riequilibrano un’equazione, perché sottolineano le mie radici indù e richiamano il potere del colore».

Il suo nero, però, che abbiamo ammirato dalla Royal Academy of Arts di Londra come al Museo Madre di Napoli, ha qualcosa in più, definisce il non oggetto, ciò che è fisico come ciò che non lo è.

«Questo accade perché è un’innovazione tecnologica. È un nero che assorbe il 99,9 per cento della luce permettendo di modificare la natura degli oggetti che non diventano completamente reali, lasciando quel senso di irrealtà che attrae e conquista. Il rosso diventa un suo sottoposto, anche se gode di vita propria. Si fonde col nero come la violenza insita in queste opere che va ad intrecciarsi con una bellezza capace di creare, in quel mélange, un qualcosa di sublime e di terrificante insieme. Il nero è un limen, una soglia da cui affacciarsi sull’abisso del non senso, che è poi anche il senso dell’arte, che abita questa sottile linea di frontiera e mira a metterci in contatto con il vuoto, senza però farci precipitare in esso e rendendoci così più liberi».

Le sue opere vengono spesso definite “politiche”: è d’accordo?

«Mi auguro che siano in grado di essere reinterpretate anche oggi, facendoci interrogare su questioni quotidiane. Non sono opere realizzate per questo tempo, ma lo condizionano. Viviamo in tempi e spazi strani, ci troviamo in mezzo, tra quello che c’è stato e quello che potrà essere. Uno spazio di confusione, la pandemia l’ha dimostrato».

Lei come l’ha vissuta?

«Eravamo tutti impreparati. Lo siamo ancora, visto che non sappiamo cosa ci attenderà in futuro, a partire dalla guerra in Ucraina. L’arte e la cultura ci ricordano quanto la nostra umanità sia piccola e divisa. Nei tempi in cui viviamo subiamo etno-nazionalismi che non vedevamo dagli anni Trenta del secolo scorso e dalla Seconda Guerra Mondiale. C’è un neofascismo imperante anche quando sembra che non lo sia, pervade tutto ed è preoccupante».

La cultura può aiutarci?

«Certo, ma dobbiamo essere noi a volerlo e a credere in un divenire in cui nulla è scontato».