Mi hanno messo in quarantena. Vivo il paradosso di essere rinchiuso in casa per due settimane in Cina, focolaio dell'epidemia, perché provengo da un'area considerata a rischio: l'Italia.

La vicina di casa mi aveva accolto all'arrivo mettendo il naso fuori dall'uscio e spiegandomi che adesso anche i "kuaidi" – i pronto consegna – devono stare fuori dalla recinzione del supercondominio, una ventina di palazzine alte 18 piani. Sembrava piuttosto turbata, lei che riceve una media di cinque-sei pacchetti al giorno e si è totalmente tuffata nell'orgia cinese dell'e-commerce. Adesso le tocca fare trecento metri per andare a ritirare la merce all'unico cancello rimasto aperto, dove i solerti impiegati dell'amministrazione di condominio fermano tutti, misurano la febbre, compilano un registro di chi esce e chi entra.

Io ero arrivato lì dopo un itinerario Milano-Francoforte-Pechino senza intoppi. Anzi, devo dire che viaggiare nell'era del coronavirus è piuttosto piacevole: niente file all'ispezione dei bagagli, all'imbarco, durante lo scalo, un aereo praticamente vuoto per arrivare in Cina con tre sedili a mia totale disposizione. All'aeroporto di Pechino c'era stato solo qualche controllo della temperatura e poi avevo dovuto compilare una dichiarazione sul mio stato di salute: non ho incontrato nessuno affetto da coronavirus, non ho i sintomi e così via.

La città che vedo dal finestrino del treno che mi porta fino al secondo anello delle circonvallazioni, la metropoli in cui vivo da nove anni, ha perso ormai da tempo lo smalto e il caos gioioso che mi ha fatto innamorare di lei. L'ossessione dell'ordine, la mania del controllo accompagnata dalla gentrificazione dei quartieri popolari si arricchisce ora del capitolo coronavirus: tutti con la mascherina, possibilmente chiusi in casa, a distanza di sicurezza l'uno dall'altro. A fine gennaio avevo provato un moto di gioia osservando i pensionati che, in barba al coronavirus, continuavano a giocare a "mahjiang", un gioco da tavolo molto popolare in Cina, in strada. Chissà se sono ancora là, per il momento non posso verificarlo di persona.

Giunto al mio blocco residenziale, ho dovuto passare dall'unico cancello rimasto aperto dei quattro originari, dove il "wuye" - la proprietà – ha allestito un vero e proprio checkpoint con tanto di tenda in stile ospedale da campo. Dopo avermi misurato la febbre e registrato, gli impiegati dell'amministrazione mi hanno detto di restare nel mio appartamento finché non avessi ricevuto una telefonata. Si tratta di figure che dipendono da un'impresa formalmente privata, a cui però le autorità delegano alcune funzioni da pubblico ufficiale. A livello di comunità residenziale si occupano di sicurezza e più in generale in tutto ciò che serve alla gente. Aiutano e al tempo stesso controllano, come da manuale, in Cina.

Sono loro in prima linea nell'applicare le misure anti-epidemia nelle città, cosa che fanno con una certa discrezionalità. Sono i protagonisti della mobilitazione di massa che il governo ha messo in piedi non appena ha realizzato la portata dell'emergenza. Le antiche mobilitazioni facevano leva sull'emozione delle masse: contadini indotti a denunciare il proprietario terriero esibendo le sofferenze subite, assembramenti di umani che battevano le mani a ritmo per non far posare i passeri – stremandoli quindi fino alla morte - durante la Campagna di eliinazione dei quattro flagelli.

Oggi ci troviamo di fronte a una mobilitazione a non mobilitarsi: starsene buoni in casa e aspettare, possibilmente soli.

Un paio di ore dopo, la telefonata è arrivata: una donna mi notificava la misura nei miei confronti. Mi ha spiegato che per i successivi 14 giorni non avrei potuto uscire dalla comunità residenziale. Ho protestato senza troppa convinzione: una ordinanza della municipalità di Pechino, infatti, lascia intendere che tutti gli stranieri che siano stati fuori dalla Cina per più di quattordici giorni – il tempo di incubazione della malattia – non devono fare la quarantena. Ero partito, pur con mille dubbi, rassicurato da quell'ordinanza. Poi, in mia assenza, le regole sono cambiate.

La donna al telefono mi dice: “Ma tu vieni dall'Italia, vero?”

Eh sì, vengo dall'Italia, anzi dalla Lombardia.

Non sapevo che proprio mentre ero in volo fosse entrata un vigore una nuova norma per cui tutti gli stranieri che provengono da aree a rischio coronavirus devono andare in quarantena. Ne hanno fatto le spese alcuni sudcoreani e ne ho fatto le spese pure io.

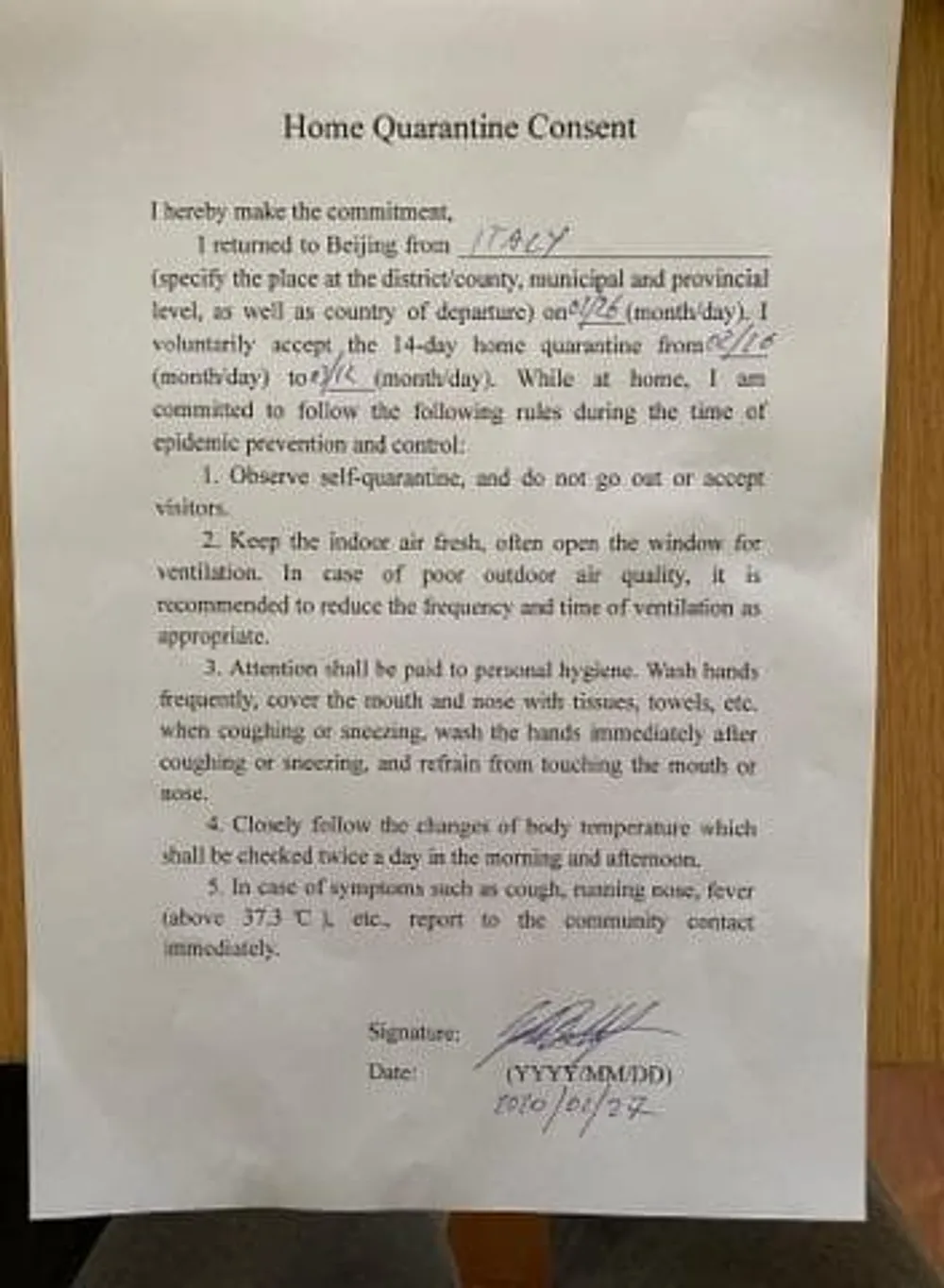

Pochi minuti dopo è arrivato a farmi visita il funzionario Chen Qu, giovanissimo, molto gentile, ma insistente come tutti i funzionari cinesi che devono svolgere il proprio compito. Mi ha fatto firmare alcune scartoffie, tra cui un “Consenso per la quarantena domestica” in cui non solo mi impegno a non uscire di casa e a non ricevere ospiti, ma anche ad areare i locali dell'appartamento e a lavarmi spesso le mani. Devo inoltre misurarmi la febbre due volte al giorno per poi comunicargliela, a lui, Chen, che risponde ai miei sintetici messaggi – a base di 35,5, 35,6 – ringraziandomi gentilmente. Mi hanno anche concesso una puntata fuori, nella grande Pechino, per fare la spesa e prelevare dei soldi.

La sensazione, almeno per ora, è che un certo grado di controllo sia percepito come la nuova normalità da parecchi cinesi. Un controllo dove talvolta diverse agenzie e funzioni si sovrappongono perché non comunicano tra loro. Mi ha appena chiamato il "paichusuo", la polizia di quartiere, dove ci si registra entro 24 ore quando si rientra in Cina dall'estero. Una voce femminile mi ha detto che l'immigrazione ha segnalato loro il mio ritorno a Pechino e mi ha chiesto se fossi al corrente delle nuove regole sulla quarantena. Ho comunicato alla donna che sono già in quarantena più o meno autoinflitta e, facendo lo straniero zelante ma un po' ingenuo, le ho chiesto come posso fare per registrarmi alla stazione di polizia se sono chiuso in casa. «Non c'è problema, può venirci anche dopo, grazie per la collaborazione e abbia cura di sé».