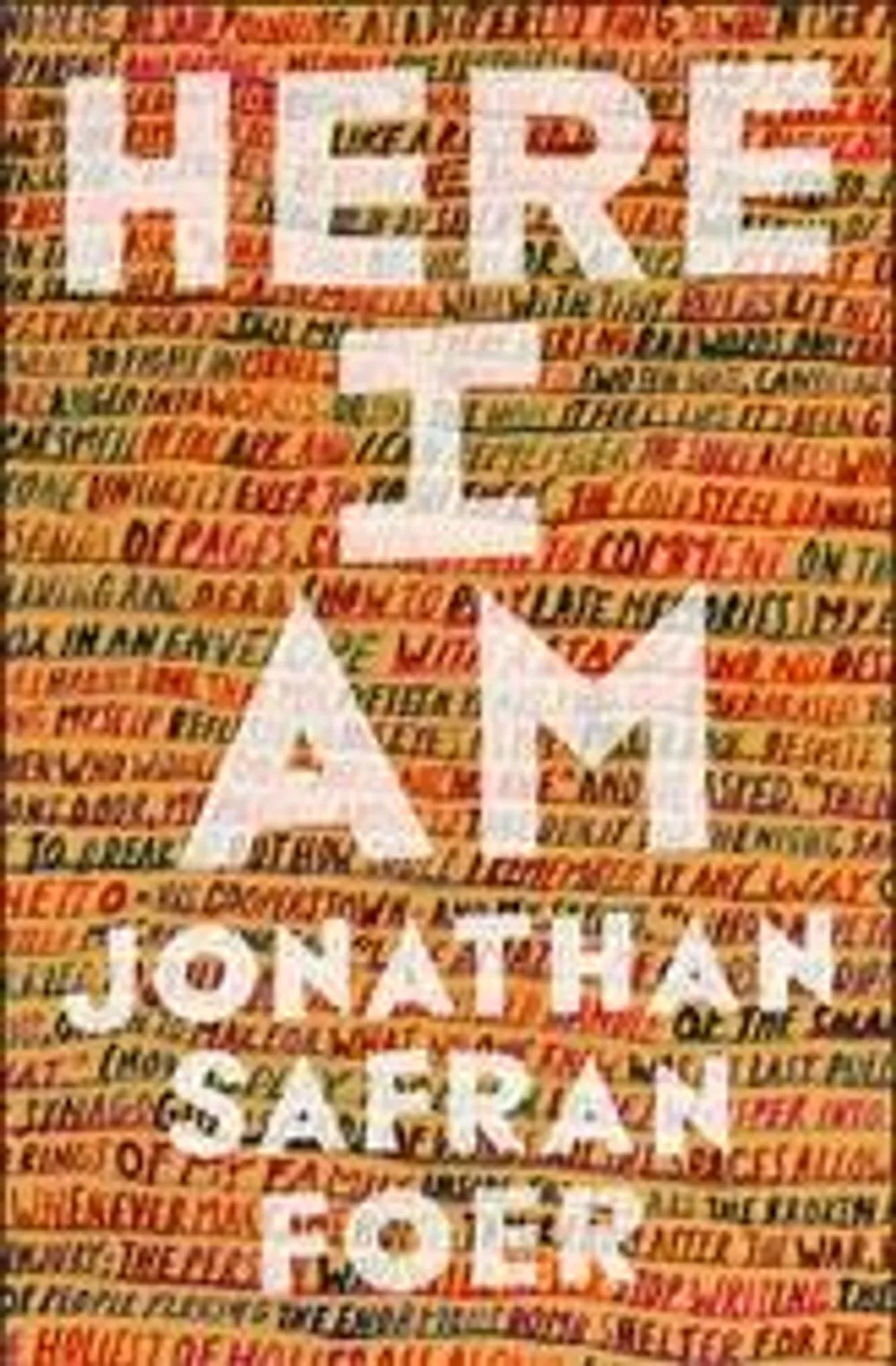

Intanto e prima di riassumere la trama, va detto che il romanzo assomiglia a quelle opere di narrativa che di solito vengono definite un capolavoro. Leggendo la prosa di Safran Foer vengono in mente scrittori del calibro di Amos Oz (per la delicatezza nella descrizione dei sentimenti), Abraham Yehoshua (per la precisione dei dettagli), Philip Roth (per la carica erotica spinta, ma mai volgare) o Paul Auster (per la dinamica piena di colpi di scena della trama).

Al centro del romanzo, come nella migliore tradizione ottocentesca, c’è la famiglia. Quella di Jacob, poco più che quarantenne sceneggiatore per la tv, va a pezzi. La moglie Julia, un architetto, ha scoperto nel cellulare del marito un messaggio rivolto a un’altra donna e in cui Jacob esprime il desiderio di un certo tipo (non comunissimo) di rapporto sessuale.

Mentre la coppia si avvia verso il divorzio (con il corollario dei rapporti con i tre figli, con il padre e il nonno di Jacob; nonché con un suo cugino israeliano in visita negli States), un terremoto colpisce il Medio Oriente. Scoppia la guerra tra i paesi arabi, poi quasi tutto il mondo islamico, e Israele; e questa volta l’esistenza dello Stato degli ebrei è messa in questione. Jacob pensa di andare volontario a combattere.

[[ge:espressoarticle:eol2:2115890:1.17238:article:https://espresso.repubblica.it/visioni/societa/2009/11/27/news/i-peccati-della-carne-1.17238]]

Il titolo del romanzo richiama un archetipo narrativo: il sacrificio di Isacco, da parte del padre, in nome dell’ubbidienza a un’idea. Ora, nel suo libro, il padre di Jacob è un ebreo oltranzista, si identifica totalmente con Israele, ma quando Jacob vuole andare a combattere, preferisce che suo figlio rimanga in America, rinnega Abramo. E lei come la pensa?

«Il padre di Jacob è come molti ebrei americani; appoggia Israele ma non per questo è disposto a sacrificare il figlio. Quindi sacrifica l’idea del sacrificio. In tutto il mio libro parlo dell’incompatibilità tra gli ideali e la prassi. Siamo cresciuti nella consapevolezza del conflitto perenne tra ciò che vorremmo essere e ciò che siamo. Cerco quindi di raccontare come essere onesti non è compatibile con essere padri ideali, come essere un buon marito non è compatibile con essere una persona curiosa e alla ricerca delle novità. Le nostre molteplici e paradossali identità le viviamo in un equilibrio precario, che in ogni momento può saltare».

E Abramo, come lo giudica?

«Dio non mi ha mai parlato, quindi non posso giudicare».

Eppure la domanda se uno è disposto o meno a sacrificare il proprio figlio, resta.

«Ogni giorno scegliamo se sacrificare o meno i nostri figli. Ogni sera decidiamo se rientrare a casa per cenare coi nostri figli. Noi sacrifichiamo parte delle loro vite per i nostri scopi egoistici, per la nostra ambizione personale o professionale, per i nostri desideri incompiuti. Essere genitori è in parte tragico. I nostri figli dipendono da noi e non sempre siamo all’altezza».

Per la generazione di suo padre, la cosa più importante era cambiare il mondo; anche sacrificando i bambini. Per la sua invece essere buoni padri e ottimi genitori è la cosa più importante del mondo?

«Sì, è così. Nel futuro del figli c’è un elemento di redenzione».

Nel romanzo più volte parafrasa l’incipit di “Anna Karenina” sulle famiglie felici che si assomigliano tutte. Resta il dubbio che una famiglia felice, basata su una coppia monogamica che si ama fino alla fine della vita sia solo un mito borghese...

«Penso che felici o infelici non siano le parole adatte per definire una famiglia. La felicità di una persona può significare l’infelicità di un’altra. E poi, si può essere felici per un breve lasso di tempo e infelici per un lungo periodo, oppure viceversa. E più persone ci sono in famiglia, più complessa e potenzialmente esplosiva è la situazione».

Una delle scene più belle del suo libro è quando la coppia Jacob e Julia va in un motel dove anni e anni addietro fecero per la prima volta all’amore. Ora si preparano ad andare a letto e c’è solo routine: lavarsi i denti, togliersi il trucco, fare la pipì. Cosa è l’amore? E perché sfiorisce?

«L’ironia della scena sta nel fatto che i due pur non provando desiderio, comprendono bene l’un l’altra. E ambedue sono bloccati; si raccontano reciprocamente storie sbagliate. Cosa è l’amore? Mentre i giovani pensano che l’amore sia passione, io sono convinto che l’amore sia anche gentilezza, capacità di comprensione. L’amore è un atto di devozione verso l’altro».

Lei usa espressioni come “voglio leccarti” e adopera termini espliciti per le parti intime. Questo linguaggio volgare è mescolato all’idioma yiddish che suona come la lingua più tenera immaginabile. Voleva creare un contrasto? O nella sua vita quotidiana mescola volgarità e tenerezza?

«La gente quando parla, usa molteplici codici. Codici segreti, idiomi intimi. E io mi interrogo per la durata di tutto il mio libro se la parola è anche azione».

In ebraico parola e oggetto sono sinonimi. Lei invece a quale conclusione arriva?

«Che le parole sono una cosa serissima. Ognuno è chiamato a rispondere del proprio linguaggio».

Un’ipotesi; in questo tentativo di dare il nome alle cose, perché altrimenti le cose non esisterebbero, si sente forte la voce di Nicole Krauss, scrittrice anche lei, sua moglie per dieci anni, madre dei suoi figli. Vi siete lasciati qualche anno fa...

«Voglio essere onesto. Non ero cosciente dell’ipotesi che mi sta presentando. Ma è evidente che Nicole mi ha influenzato moltissimo e che è presente nelle cose che scrivo».

Abbiamo parlato del mito della normalità. C’è anche il mito (e i due sono legati tra di loro) del Grande Romanzo Americano: una narrazione contemporanea in grado di raccontare la vita della classe media. L’impressione è che il suo “Here I am” abbia questa ambizione. Il protagonista, quarantenne, ebreo, cittadino cosciente del mondo, è la metafora della classe media. Nel 1953 Saul Bellow scrisse il celebre incipit: “Sono americano, nato a Chicago”, era la fondazione di una nuova identità ebraica americana; che aspirava a diventare mainstream. In “Here I am”, lei ha tentato di rifondarla?

«Non ho tentato di scrivere il Grande Romanzo Americano, ma non escludo di averlo fatto. Lo scopo che mi ero prefissato era più limitato. Volevo raccontare un ebreo americano concreto, con un nome e un cognome. Non mi interessava un discorso sociologico. Però c’è una differenza tra essere l’autore del romanzo e il suo lettore. Da lettore mi rendo conto che Jacob può essere considerato il rappresentante della nuova middle class americana, e non necessariamente ebrea. È un modello del maschio dell’upper middle class nel 2016».

Nel romanzo sono raccontate due catastrofi che accadono in contemporanea: la distruzione della famiglia e quella di Israele come l’abbiamo conosciuto. Nella vita è più grave la catastrofe famigliare o quella politica?

«Per rispondere vorrei tornare al discorso di Abramo. Un conto è essere un cosmopolita, cittadino del mondo, godere dei diritti personali; altra è la situazione di chi crede che la famiglia e la tradizione siano decisivi. Io, con i miei figli, appunto io Abramo il genitore, insegno ai miei bambini che bisogna essere coinvolti nelle cose del mondo, e che affari di famiglia e questioni globali sono intrecciati. Da ebrei lo si capisce benissimo».

Stava alludendo alla Shoah, ma anche a Israele. Lei come la pensa su Israele?

«È un luogo con cui ho un rapporto speciale. Condivido le sensazioni e i sentimenti di Jacob, il protagonista del libro: una specie di appartenenza, ma da lontano. Io vivo in America e il mio ebraismo è più americano che israeliano. La politica è poi è un’altra cosa. Ma per favore, non parliamo di Benjamin Netanyahu».

Certamente no. Parliamo invece della memoria. Il nonno di Jacob si chiama Isaac. E c’è un rovesciamento dei nomi e ruoli rispetto alla storia biblica di Abramo e Isacco. Nel suo libro Isaac e non Abramo è il progenitore della stirpe. Ed è un superstite dei ghetti, della Shoah, si salva nascosto in una foresta in Polonia, poi approda negli States. Quando muore, viene sepolto in America e non in Israele, come avrebbe voluto. Lei suggerisce che la memoria della diaspora europea orientale è importante, ma una volta imparata a memoria, va dimenticata, per guardare il futuro? E che il futuro sia in America? E cosa è per lei la memoria del vecchio mondo?

«Il mio futuro è in America, l’ho già detto. La memoria dell’Europa orientale? È la memoria che fa parte di me. Io ci sono cresciuto su quella memoria. Io non vengo dall’Europa dell’est, ma le mie radici arrivano fin lì. E questo si esprime in un certo modo di concepire l’umorismo, nel rapporto con il cibo, nel modo in cui racconto le storie».

Infatti, si richiama spesso a Bruno Schulz, scrittore polacco ebreo ucciso dai nazisti e considerato uno dei più grandi del Novecento.

«La mia è una memoria che mi è stata trasmessa da altri, però a cui mi riferisco in continuazione. Nel mio libro un rabbino si chiede se dobbiamo ricordare con le lacrime o con il canto. Io rispondo, con ambedue».