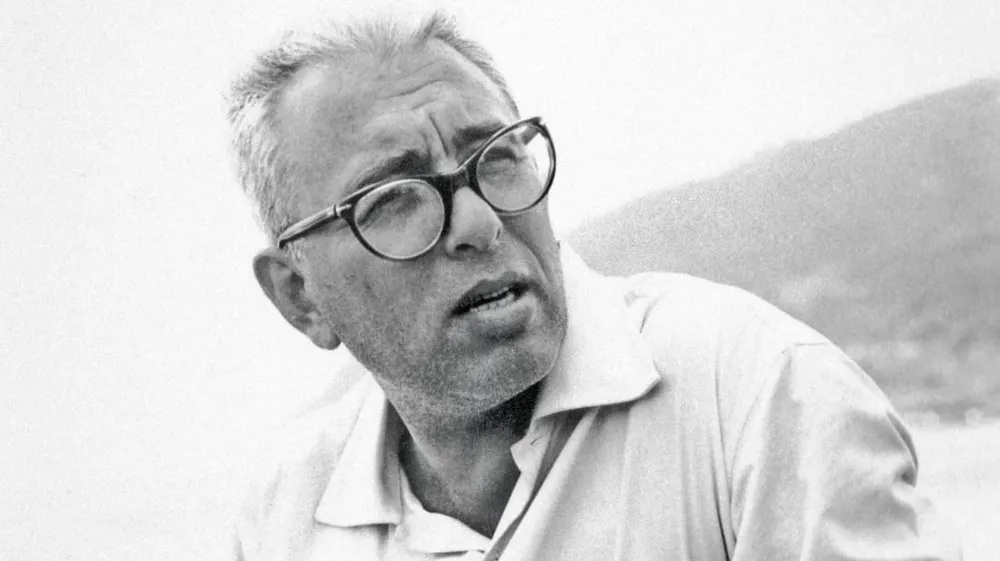

Il 14 novembre saranno cinquant’anni che se n’è andato Luciano Bianciardi, una meteora schiantatasi rumorosamente sul mondo letterario del dopoguerra, mai integrato, mai canonizzato, dissacratore per professione, sempre respinto e respingente.

Grossetano nato nel 1922, lo stesso anno di Fenoglio e Pasolini, un anno prima di Calvino e uno dopo Sciascia e Mario Rigoni Stern; dieci anni dopo Elsa Morante, sei dopo Natalia Ginsburg, quattordici dopo Elio Vittorini e Pavese. Con loro, gli scrittori nati nei Venti, è accomunato dall’aver attraversato in un pugno d’anni enormi traumi storici e le più diverse stagioni culturali. Cresciuti col fascismo, partono per la guerra, al ritorno conoscono il neorealismo, maturano nel pieno del Miracolo italiano perdendo – tutti – le speranze di una palingenesi covate nella giovinezza. Ma Calvino e Pasolini si sollevano per così dire sopra il flusso della Storia, pretendendo di osservarla dall’alto; Bianciardi ha programmaticamente fatto l’opposto, di entrambi schernendo il lavoro di costruzione di un mito personale. Convinto, forse come solo Elsa Morante, dell’impossibilità di sporgere lo sguardo sopra lo scorrere degli eventi, se n’è sempre lasciato immergere e trascinare, a braccia alzate nella corrente inarrestabile, mantenendo miracolosamente la testa fuori, e con occhi uncinati ha raccontato ciò che la Storia incideva sul suo corpo.

Bianciardi è il meno novecentesco di tutti gli autori, la sua lingua è prensile e mimetica, allo stesso tempo a-letteraria e tanto letteraria da sparire, il suo classicismo è talmente ben mimetizzato, dotto e popolare allo stesso tempo, da richiamare lo stile antiretorico di Giacomo Noventa: come Noventa coglie le metamorfosi senza smettere di essere un uomo tra gli uomini, e i suoi romanzi sembrano scritti oggi. Nel dibattito novecentesco tra autori della Torre d’avorio e autori engagé, Bianciardi riesce a stare nel mezzo. E se ci riesce, e questo è un punto fondamentale, è perché usa se stesso come cavia. Per lui la vita è l’opera, e le opere non possono che raccontare la sua vita, ma non per uno scadimento narcisistico: ciò che davvero gli interessa è raccontare in presa diretta, mentre lo sta vivendo, attraverso una sorta di lente convessa che gli garantisce una visione allargata, il passaggio tra gli anni Cinquanta e i Sessanta, dal nazionalpopolare al neocapitalismo. Tracciare un mutamento epocale, mentre il cambiamento si incideva nella carne di chi, come lui, dalla provincia e dal sud si spostava al nord per lavorare – a Milano –, e sperimentava il vuoto che si scavava sotto il progresso. Bianciardi sa che per essere credibile può solo usare se stesso come cavia letteraria. Lo fa nei suoi tre romanzi più importanti, “Il lavoro culturale”, “L’integrazione” e “La vita agra”. Prima di emigrare, sul Mondo e su Avanti! aveva raccontato la vita dei minatori della Maremma, insieme a Carlo Cassola.

Proprio a Grosseto nel 1954 era scoppiata la miniera della Ribolla, e in 43 erano rimasti uccisi. È un episodio fondamentale della sua vita, chi lo conosce racconta una rabbia e un senso di impotenza totalizzanti: anche a seguito di questo Bianciardi abbandona la provincia per la grande città, chiamato da Giangiacomo Feltrinelli a contribuire alla “grossa iniziativa” dell’apertura di una rivista di cinema prima e di una casa editrice poi. Ma la metropoli è una baraccopoli di lusso, e dietro al suo efficientismo si nasconde una profonda irrazionalità. Prova ne è una società che per inventarsi piccolo-borghese non fa che perdersi dietro la costruzione di falsi miti, necessari all’appartenenza a una stessa classe sociale: sono ridicoli feticci. Bianciardi coglie il falso culto del fatto compiuto, di ciò che è importante soltanto perché fatto e finito, e quindi è raccontabile, diventa notizia, audience. Per primo si accorge che, mentre si costruisce dal niente un mondo culturale nell’Italia che smette di essere agricola (è lì, a Milano, in quei mesi febbrili che nascono case editrici, giornali con redazioni strutturate, la fotografia, il design, l’architettura, il sistema dell’arte e delle gallerie per come li conosciamo adesso: ovvero la cultura come industria), la creazione di questo mondo glamour e vagamente bohémien va di pari passo con quella di miti inautentici, vuoti, oltre che con un vero e proprio sfruttamento materiale dei lavoratori. E lui, emigrato della Maremma, è la cavia ideale di questo processo da centomila emigranti al mese che per autoalimentarsi inventa il culto del successo, del luogo fisico e simbolico a cui ascendere attraverso sacrificio per “realizzarsi”, da consacrare in quanto fatto compiuto in mezzo al flusso caotico degli eventi. A Bianciardi questo interessa talmente poco che in quegli anni scrive: «Successo è il participio passato del verbo succedere».

Con Alberto Savinio, lui tenta al contrario di costruire una “democrazia mentale”, i suoi romanzi sovrabbondano di contraddizioni, idiosincrasie, del fatto che tutto è in divenire, complesso e irriducibile, e che l’unica cosa che può forse provare ad avvicinarsi alla verità dell’esistenza nella sua irriducibilità è appunto la letteratura, perché incompiuta, parziale, non razionale, non impacchettabile, la letteratura letta e non quella “lavorata”: in ultima analisi la letteratura pura, non vendibile. Così il mondo dell’industria culturale che Fortini analizzava con spirito polemico e sarcastico, Bianciardi lo converte in satira. Presto viene allontanato dalla Feltrinelli, e inizia una febbrile opera da consulente esterno, nel corso della quale tradurrà – giorno e notte, all’impronta, dettando a braccio a Maria, compagna di vita – i grandi americani, da Faulkner a Steinbeck a Kerouac a Henry Miller, la cui versione dei “Tropici” cambia il suo modo di scrivere.

Sentiamo la sua voce. Ecco come ne “Il lavoro culturale” si prende gioco dei tic, delle pose e del linguaggio della borghesia culturale. «Il dibattito oltre che completo è ampio e profondo, anzi, approfondito, e quasi sempre si pone un’analisi (approfondita anch’essa) della situazione. La giustezza della nostra analisi sarà poi confermata, invariabilmente, dagli avvenimenti. La situazione è sempre nuova e creatasi (da sé, parrebbe) con o dopo. […]». Questo gusto del dettaglio va avanti per quasi un libro intero e fa venire in mente l’analitica distruzione della società americana che David Foster Wallace compirà quarant’anni dopo.

Non c’è niente da estetizzare, e la letteratura deve occuparsi della vita vera: il bar, il cabaret, le bevute e le mangiate, le feste negli appartamenti del nascente star system milanese (Giorgio Bocca, Enzo Jannacci, Gae Aulenti, Cochi e Renato, Dario Fo). Ma il bar Giamaica è proprio in quegli anni che si trasforma da baraccio di pittori, prostitute, scrittori o sedicenti tali, alcuni (riconoscibili dalla cravatta) giornalisti del Corriere che è a poche centinaia di metri, in via Solferino, attori di teatro (nasceva la Casa della Cultura, il luogo degli artisti milanesi), attori di cabaret (che partiva allora, il mitico Derby), da bar per questi spiantati senza un soldo, a gente sempre più professionalizzata, integrata, che si atteggia a bohème senza più esserlo. Dalla trasformazione del Giamaica passa la trasformazione di Milano e quindi del mondo, nella “Vita agra”. Il romanzo ha successo di vendite, ne viene tratto un film di Carlo Lizzani con Ugo Tognazzi. Montanelli offre a Bianciardi una collaborazione al Corriere, che insieme a 300mila lire per due articoli di cultura al mese, avrebbe significato status e ipoteca sulla sua carriera di scrittore (Bianciardi che, come traduttore, nei mesi buoni e lavorando notte e giorno ne guadagnava duecentomila). Ci pensa e rifiuta, non può scrivere sul giornale della borghesia conservatrice. Accetta invece la collaborazione al Giorno di Giorgio Bocca, più progressista. Ma Bianciardi non può arrestare la sua opera demistificatrice di ogni cosa, anche di se stesso, e i suoi rimangono libri-kamikaze, in cui accanto a ogni frase è come se collocasse una bomba pronta a esplodere.

Così, il modo in cui nella “Vita agra” dipinge Maria delude la donna tanto profondamente da rovinare per sempre, nella vita vera, il loro rapporto. E così, il fatto di lasciare, a mo’ di omaggio, l’unico nome reale nel romanzo, quello di un sindacalista che guidava la rivolta dei minatori maremmani, porta l’uomo a fargli causa per diffamazione. Come nel “Ritratto di Dorian Gray”, l’arte mangia la vita, e la cavia letteraria si trasforma in vinto nella realtà. Bianciardi inizia a bere, sempre di più, grappa gialla, la più tossica, e rimane solo. All’unico amico che lo trova in casa in condizioni disastrose chiede quanto tempo occorre per morire. Viene accontentato il 14 novembre del 1971. Al suo funerale sono in quattro gatti, proprio quello che accade a Enzo, un personaggio della Vita agra. «E io, che in trent’anni ho cercato soprattutto di stare col prossimo, invece muoio solo. E al funerale infatti c’erano i parenti di Lodi, quattro malmaritate, io e il fratello alto e grosso. […] Il traffico rallentava appena, in quel pezzo di strada da casa sua fino alla chiesona di mattoni, poi ricominciava a correre nel senso rotatorio, una macchina dietro l’altra ma ciascuna per i fatti suoi». Ma ciascuna per i fatti suoi. Come la vita della metropoli nascente, come la nostra di oggi forse, senza che ormai riusciamo più a vederlo. Tornare a Bianciardi, l’estromesso, il non-canonizzato, può mostrare come tutto è successo.