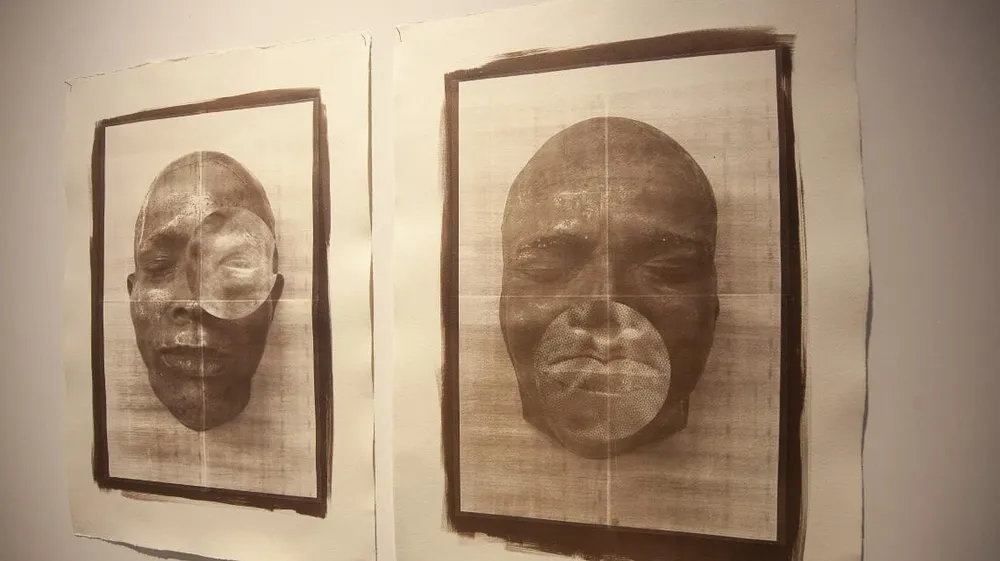

Il museo più discusso del momento è racchiuso, per ora, in due teche di legno e vetro ai lati della monumentale scala d’ingresso del Museo delle civiltà, nel quartiere Eur di Roma. All’interno, accostati in studiato disordine, semi di piante esotiche e scudi da battaglia di popoli africani, teste di statue romane, utensili, tessuti. Da un lato, in penombra, ci sono alcuni inquietanti volti umani. Sembrano maschere mortuarie ma hanno qualcosa di diverso. Anche se gli occhi sono chiusi, ricordano i ritratti del Fayum, che nell’Egitto di epoca romana restituivano una parvenza di vita alle mummie dei defunti. Ma quella era arte, questa è una delle più orrende testimonianze della disumanità del colonialismo italiano: quelle immagini tridimensionali sono i calchi di maschere di gesso poste sul volto di persone vive, che in questo processo rischiavano di morire soffocate.

Gli oggetti nelle teche sono un assaggio dei dodicimila reperti riemersi dalle casse del Museo Coloniale, chiuso cinquant’anni fa e in attesa di rivedere la luce come Museo Italo Africano Ilaria Alpi: una esposizione che dovrebbe riuscire a decolonizzare un museo coloniale, a prendere una collezione raccolta dal fascismo per fini propagandistici e rileggerla alla luce del dibattito sulla decolonizzazione in corso in tutta Europa e nel mondo intero.

Per riuscire nell’impresa le due responsabili, Gaia Delpino e Rosa Anna Di Lella, hanno aperto a storici e artisti la collezione, che è stata tolta dalle casse e restaurata in vista di un utilizzo pubblico. E organizzano in continuazione seminari con associazioni interessate a temi decoloniali e conferenze su argomenti che allargano la discussione: come il recente dialogo su “stereotipi coloniali e narrazioni contemporanee” con Chiara Piaggio e Igiaba Scego, curatrici dell’antologia “Africana” per Feltrinelli. Il risultato è tutto da costruire, a partire dal nome: «Noi parliamo di “collezioni dell’ex museo coloniale” perché del nome che è stato proposto non siamo del tutto convinte: non per la dedica a Ilaria Alpi ma per la definizione di “italo africano”», spiega Di Lella. E Delpino aggiunge: «È importante ricordare la provenienza delle collezioni perché non sono oggetti qualsiasi: sono stati raccolti con un fine preciso che era quello della propaganda. Dovevano servire a costruire un immaginario colonialista, che è proprio quello che vogliamo decostruire con la nuova impostazione».

Paradossalmente questo museo fortemente voluto da Mussolini per costruire l’immaginario colonialista del neonato Impero ha funzionato pochi mesi: «La sede di via Aldrovandi fu inaugurata nel 1937 ma chiuse per inventario un anno dopo», racconta Di Lella. «Poi inizia la Seconda guerra mondiale e il museo riapre solo nel ’47, quando l’Italia le colonie non ce le aveva più. Ma l’esposizione aveva ancora un senso perché serviva a costruire con le ex-colonie un rapporto nuovo, politico e commerciale». «Un legame legato anche alle campagne di scavo archeologico che erano riprese nel dopoguerra», continua Delpino, che sottolinea l’importanza dell’archeologia nel rapporto tra Italia e Libia durante il fascismo: «Le colonie erano viste non come frutto di un’invasione ma come il ritorno in territori che erano stati nostri, come dimostravano le tracce dell’impero romano».

A riaccendere l’attenzione su questo museo «caratterizzato da una serie di affioramenti e inabissamenti» è stato il dibattito sul colonialismo. Un dibattito che in Italia coinvolge associazioni che vanno da Bolzano alla Sicilia anche se la città più raccontata è Roma, protagonista di volumi come “Roma negata” di Rino Bianchi e Igiaba Scego o il recentissimo “Roma coloniale” di Carlo Boumis e Silvano Falocco (Le Commari Edizioni). In Europa, il dibattito è particolarmente vivace in Paesi come Francia e Gran Bretagna che, a differenza dell’Italia, le colonie ce le hanno ancora. Ricorda Di Lella: «Quando abbiamo cominciato a collaborare con altri musei europei intorno alla collezione del museo antropologico Pigorini, ci siamo resi conto che la situazione in Francia o Belgio o Gran Bretagna era completamente diversa dalla nostra. Loro avevano già aperto la gestione di musei dello stesso genere a comitati di afrodiscendenti perché erano già sorte proteste su temi colonialisti. Allora anche noi abbiamo proposto una collaborazione ad associazioni di afrodiscendenti. E quando poi abbiamo iniziato a lavorare sulle collezioni dell’ex museo coloniale, ovviamente la questione che si era già aperta per il Pigorini è diventata ineludibile». Il dibattito si è animato presto, soprattutto intorno al tema delle restituzioni, che potrebbero riguardare anche oggetti di questa collezione: «Ma in questo caso certamente non faremo come è stato fatto per l’obelisco di Axum», assicura Delpino, «che è semplicemente sparito. È stato rispedito in Etiopia senza che sul posto fosse messa una targa che ricordi cosa è successo».

La Germania, che come l’Italia ha perso i possedimenti africani dopo la sconfitta nella Seconda guerra mondiale, ha legato in qualche modo l’esame di coscienza sul nazismo al riconoscimento della violenza coloniale. Nella esposizione curata da Viviana Gravano e Giulia Grechi per il Goethe Institut di Roma, “L’inarchiviabile. Radici coloniali strade decoloniali” (di cui si parlerà il 23 aprile al Muciv), si ricorda il triste primato della Germania, che con lo sterminio degli Herero e dei Nama in Namibia firmò, nel 1904, il primo genocidio della storia. In mostra, tra gli altri, lavori di Délio Jasse e Leone Contini ispirati da residenze nei “Depositi aperti” dell’ex museo coloniale. «Crediamo molto nel lavoro in rete con istituzioni di altri Paesi», spiega Delpino. «E sull’apertura delle collezioni non solo a storici e studiosi ma anche ad artisti e scrittori», aggiunge Di Lella.

Nel video di Contini, busti di generali e altri oggetti storici si legano a memorie personali e familiari rispetto alla colonizzazione della Libia. Il risultato è una rielaborazione d’artista su un tema che riguarda molti italiani. Perché se c’è un ovvio contrasto tra i racconti d’epoca fascista e le testimonianze degli abitanti delle colonie, anche i ricordi familiari degli afrodiscendenti e degli “Italiani d’Africa” sembrano spesso inconciliabili. Solo le nuove generazioni arrivano a uno sguardo critico sulla partecipazione di padri e nonni al colonialismo. «Noi ascoltiamo tutti, diamo la parola a tutti», conclude Deplino, «ma poi dobbiamo fare una scelta perché questo non sarà un museo di storia delle colonie – di libri di storia ce ne sono in quantità – ma nemmeno un archivio di memorie di famiglia». Degli incroci tra storia e autobiografia si parlerà però il 23 aprile in un incontro con Vittorio Longhi, giornalista italo-eritreo che ne “Il colore del nome” si è ispirato alla sua storia personale per raccontare “cent’anni di razzismo coloniale e identità negate”.

Di questo museo che non ha ancora un nome né tanto meno una data di apertura solo una cosa è certa, dice Delpino: «Sarà un museo dinamico, un work in progress pronto a variare, anche nella struttura espositiva, man mano che avanzerà il dibattito sulla decolonizzazione. Normalmente c’è un’esposizione permanente, qui invece ci sarà una collezione che si trasformerà con il tempo, man mano che la riflessione sul colonialismo andrà avanti. Vogliamo porre domande, stimolare riflessioni, decostruire certezze. E raccogliere le domande di chi verrà a visitare: studenti, giovani, afrodiscendenti o meno». E se il futuro “non museo” attirerà anche nostalgici del fascismo, degli “italiani brava gente” che “in Africa costruivano strade e ferrovie”, nessun problema: «Decolonizzare è un termine che può significare molte cose», puntualizza Di Lella. «Il punto di partenza è prendere coscienza della narrazione in cui erano inseriti gli oggetti che mettiamo in mostra, contestualizzarli. E questo è un modo per iniziare a prendere coscienza di quello che è stato il colonialismo». Senza dimenticare che non stiamo parlando del passato: «Perché anche se le colonie italiane sono finite, la decolonizzazione influenza il presente. Il museo che verrà servirà a far emergere domande che permettano di guardare la realtà contemporanea, non solo il passato».