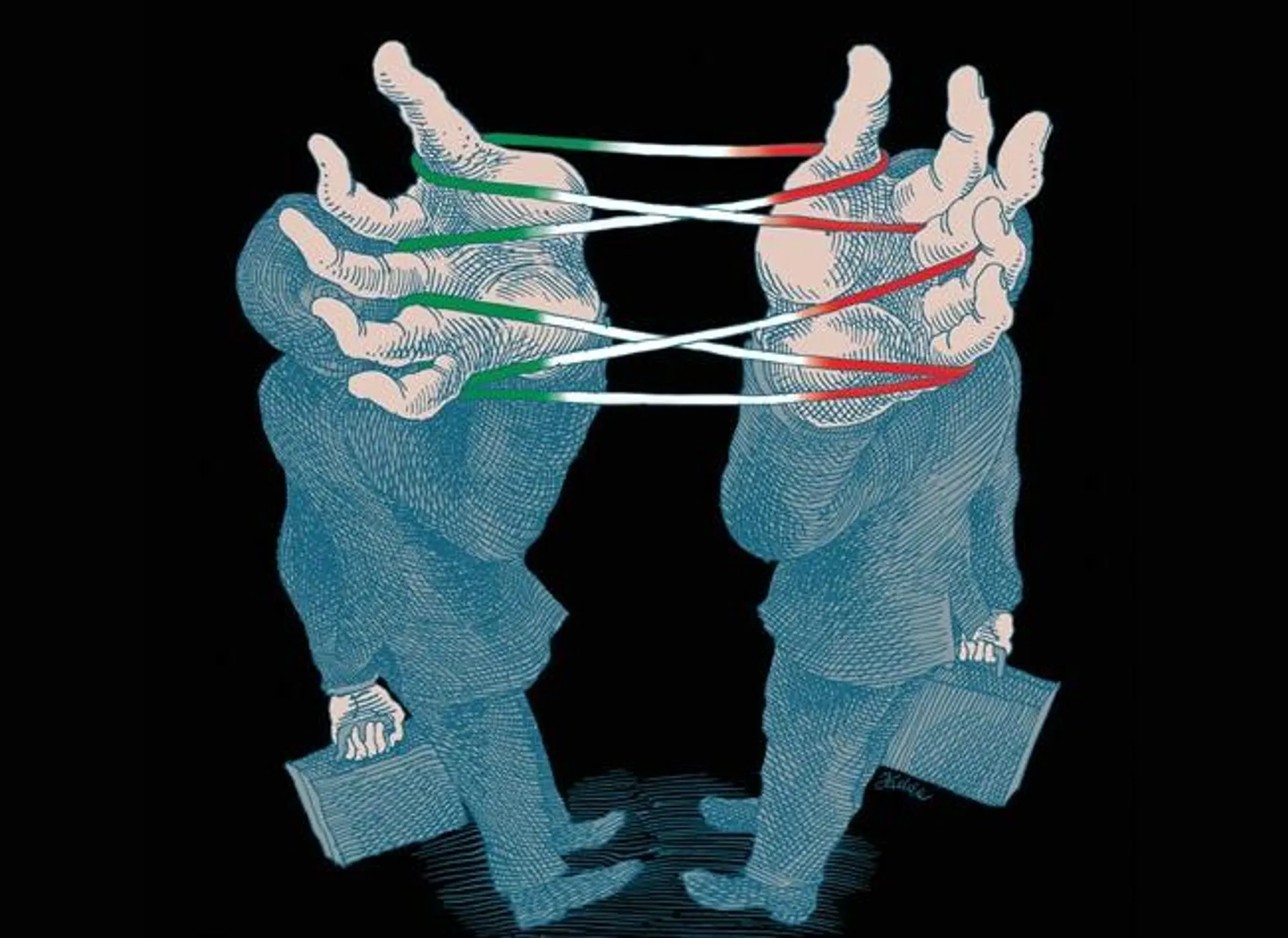

Chi paga e chi manipola, sono le due domande che attraversano sotterraneamente la vigilia elettorale italiana, mentre in superficie si discute e si litiga di coalizioni, alleanze, candidati premier. Spettacoli scontati per l’elettore che ne ha già viste tante e che sa già come andrà a finire: con la nascita di schieramenti che si fingeranno uniti e indivisibili fino al giorno del voto, per poi separarsi un istante dopo. La novità della campagna elettorale va cercata altrove, in quello che ti raccontano agenzie di comunicazione, aspiranti spin doctors, sondaggisti, addetti all’immagine.

Chi paga?, si chiedono (sottinteso: chi ci paga?). E chi manipola? Quella del 2018 sarà la prima campagna senza finanziamento pubblico dei partiti, neppure sotto forma di rimborso elettorale, l’ingegnoso marchingegno per aggirare il divieto di elargire soldi pubblici ai partiti inventato nel 2002 dagli allora tesorieri dei principali partiti, Ugo Sposetti per i Ds, Rocco Crimi per Forza Italia, Maurizio Balocchi per la Lega, Luigi Lusi per la Margherita, oggi condannato in appello a sette anni di carcere per appropriazione indebita dei fondi del partito.

Zero soldi per una campagna elettorale che per la prima volta da anni, seconda novità, fa risorgere il collegio uninominale, e dunque la necessità per i candidati di chiedere il voto con manifesti, volantini, pranzi, cene, comizi, convegni: tutte cose costose. Infine, terza novità, l’indispensabilità di internet e dei social network per raggiungere l’elettorato, con il rischio però di favorire le manovre di chi sulla rete diffonde fake news, manipolazioni della realtà, tentativi di influenzare il risultato finale, com’è successo negli Stati Uniti e in Francia.

Queste novità, in fondo, si tengono. Siamo alla fine di una legislatura che ha segnato il definitivo passaggio dalla politica vecchio stile, tutta territorio e rappresentanza, a una politica aerea, leggera, libera dai fardelli del passato, almeno in apparenza. Uno dei primi atti della legislatura 2013-2018 è stato il decreto del governo di Enrico Letta che aboliva i rimborsi elettorali dei partiti, nelle settimane in cui il Parlamento europeo faceva la scelta opposta e approvava un regolamento per finanziare i partiti Ue e le loro fondazioni.

Era il momento del mito della politica a costo zero, ad aggiornamento automatico come un sistema operativo, richiesta a gran voce dai nuovi arrivati, i parlamentari del Movimento 5 Stelle e il candidato alla segreteria del Pd Matteo Renzi che l’abolizione dei rimborsi elettorali l’aveva inserita nel programma in cento punti uscito dalla riunione della stazione fiorentina Leopolda nel 2011. Punto numero 7: abolizione finanziamento pubblico, finanziamento privato con il cinque per mille. Punto numero 8: via la stampa di partito perché «con internet chiunque può produrre a costo zero il suo bollettino o il suo house organ». E almeno questo punto è stato attuato, a giudicare da quanto successo: oggi L’Unità non esce più e il Pd di Renzi sponsorizza il bollettino on line Democratica.

Nel frattempo, cinque anni dopo, le casse dei partiti sono desolatamente vuote. Il due per mille che doveva sostituire i rimborsi ha avuto un avvio stentato e ha toccato quota 12 milioni di euro versati dai cittadini, appena il 2,7 per cento dei contribuenti. Calano anche le donazioni e i contributi privati ai partiti: per le persone fisiche da 21 a 12,4 milioni di euro. Aumenta il contributo dei gruppi parlamentari. E le difficoltà di partiti come il Pd che rivendica di essere l’unico soggetto radicato e democratico, e che dunque avrebbe bisogno di soldi per sostenere le sue attività.

Con il due per mille nel 2016 il Pd ha incassato 6,4 milioni, ma nel bilancio del Pd al 31 dicembre 2016 si legge che il partito guidato da Renzi ha accumulato 9,5 milioni di debito, avendo speso quasi 12 milioni di euro per la campagna referendaria sulla nuova Costituzione di un anno fa, più altri due milioni da addebitare ai gruppi parlamentari. Dal primo settembre ci sono 140 dipendenti del partito in cassa integrazione, cui andrebbero aggiunti i giornalisti dell’Unità.

Negli stessi anni in cui la fondazione Open, che organizza il raduno della stazione Leopolda riunito a Firenze per l’ottava volta dal 24 al 26 novembre, ha triplicato le entrate: da 672mila euro a 1,9 milioni. Il Pd e la fondazione Open hanno in comune il leader: come segretario del Pd Renzi stringe, taglia, chiude, con il fedelissimo tesoriere Domenico Bonifazi, come punto di riferimento della fondazione Open, presieduta dal potente avvocato Alberto Bianchi (tra gli altri incarichi, consigliere di amministrazione Enel, consulente Consip) e dal board di cui fanno parte Maria Elena Boschi, Luca Lotti e Marco Carrai, prospera, attrae risorse, attira finanziatori.

Una fondazione privata guidata da personaggi con incarichi pubblici e di governo, un boiardo di Stato, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, un ministro e chi sembrava destinato a occupare il vertice della struttura sulla cyber-security. Con uno scopo ripetutamente affermato: «La Fondazione supporta le attività e le iniziative di Matteo Renzi, fornendo il suo contributo finanziario, organizzativo e di idee alle attività di rinnovamento della politica italiana, in particolare quelle articolate intorno alla figura di Renzi. Tramite i componenti del Consiglio direttivo ed altre personalità della cultura, dell’economia, del diritto, del mondo dell’impresa e del lavoro da essi coordinate, la Fondazione ha fornito supporto culturale e di idee alla formazione del programma», se non si fosse ancora capito, di lui, «di Renzi».

Il rosso del Pd e gli utili della Open sono il doppio volto e il doppio destino della nuova politica: declino dei partiti come strutture della democrazia meritevoli di aiuto economico da parte dello Stato, ascesa delle formazioni personali con i leader trasformati in fund raiser, procacciatori di finanziamenti in arrivo dai privati. Il modello della fondazione renziana, ma anche di Silvio Berlusconi per Forza Italia e di Beppe Grillo e di Davide Casaleggio per il Movimento 5 Stelle.

La campagna elettorale 2018 rappresenterà da questo punto di vista il passaggio decisivo da un regime all’altro. Dal servizio pubblico alla politica privatizzata. Una caccia al voto affidata ai candidati nei collegi che hanno la responsabilità di tirare su anche il voto di lista (nel Rosatellum non c’è il voto disgiunto tra il nome che corre nel collegio e la lista o la coalizione di liste che lo sostengono in quel territorio), ma che non possono godere del finanziamento pubblico e dell’appoggio economico del partito di appartenenza.

E dunque, chi paga? Chi finanzierà il partito? Chi finanzierà i singoli candidati? Chi salderà il conto di manifesti, volantini, tipografie, agenzie di comunicazione, le sale e i teatri affittati per un incontro, i sondaggi, gli staff, gli alberghi e la benzina per affrontare una sfida che riguarda collegi grandi come città, da 400mila elettori per la Camera? Come se non bastasse, incombono sui candidati i reati introdotti dalle ultime riforme, dal voto di scambio politico-mafioso al traffico illecito di influenze. A complicare la ricerca di fondi e finanziamenti privati.

A tutte le domande, naturalmente, si può dare una risposta diversa. Che non c’è più bisogno di finanziare una campagna sul territorio vecchio stile, con i comizi nel ristorante o i convegni negli scantinati di cemento armato degli alberghi vicini alle stazioni. Perché basta la rete per raggiungere il consenso (e anche i fondi). Il social power, il potere di raccogliere amici, followers, soldi e voti tramite le campagne che di virtuale non hanno più nulla. O anche scatenando e indirizzando il flusso del discredito e dello scandalo addosso agli avversari politici.

L’allarme è già stato lanciato, a proposito di presunte interferenze straniere e delle pressioni della Russia di Vladimir Putin sui movimenti italiani ostili all’Europa e alla Nato, come il Movimento 5 Stelle e la Lega. La manipolazione e il traffico di fake news saranno i convitati della prossima campagna elettorale, la più social della storia. Ma sarebbe un errore pensare a M5S come un partito incapace di affrontare la sfida territoriale. Le ultime elezioni regionali siciliane dimostrano il contrario: Stefano Zito a Siracusa ha raccolto 18mila voti, Matteo Mangiacavallo a Agrigento 15mila voti, Angela Foti e Gianina Ciancio a Catania 11mila e 10mila. E anche per i loro colleghi candidati alle politiche, i post-grillini, bisognerà vedere chi paga e chi manipola.

Politica

30 novembre, 2017LEGGI ANCHE

L'E COMMUNITY