C ’è un luogo, in questo mondo, dove la pietà è stata fatta a brandelli; l’orrore sembra essersi impossessato di ogni spazio a sua disposizione; un male eterno, che non conosce né fine né limiti, regna come un monarca assoluto. Quel luogo è la Repubblica Democratica del Congo, il Paese dell’Africa centrale apogeo di tutte le tragedie di un intero continente. È soprattutto nell’Est, nelle regioni del Nord e del Sud Kivu, lungo i bordi del lago omonimo, tra le foreste verdi e le strade rosse e dissestate, sotto i cieli apocalittici che abbracciano le bocche dei vulcani, che il concetto stesso di vivere è stato sovvertito: perché qui l’esistenza è la sopportazione di una crudeltà ontologica, ovunque visibile, che fagocita ogni aspetto dell’intimo e dell’ordinario.

Sei milioni di morti in vent’anni di conflitto, genocidi silenziosi, cessate il fuoco mai rispettati, quasi cinquanta gruppi armati, uomini sacrificati nelle viscere della terra. Massacri etnici e saccheggi, Aids e bambini soldato. È questo il luogo che ha ospitato la peggiore tragedia della storia dalla fine della Seconda guerra mondiale a oggi: questa non è una terra per uomini. Ma, ancora meno, lo è per le donne. Perché la guerra, anzi, meglio le guerre, che qui si consumano in continuazione hanno tanti campi di battaglia, ma uno è quello su cui si concentrano le peggiori atrocità concepite da irregolari, banditi e miliziani: il corpo delle donne.

[[ge:rep-locali:espresso:285305099]]

I piedi sono scalzi, una corda stretta alla fronte regge un sacco di carbone da 60 chili posizionato sulla schiena. Le sagome incedono in fila indiana: sono ombre di giovani madri, ventenni e trentenni, divorate dal peso della miseria. Scendono dalle montagne del Sud Kivu, verso il mercato di Kavumu. Arrivano in paese dopo quattro ore, depongono il carico di merce e, in cambio, ricevono due dollari. Poi, eccone altre, che già dall’alba hanno posizionato i banchi, con esposta la merce: chi tuberi, chi banane. In ogni dove, nell’Est della Repubblica democratica del Congo, si vedono donne lavorare duramente: nei campi, al mercato, in casa. Il lavoro è una prerogativa femminile. Ma, oltre alla fatica, c’è anche l’orrore a caratterizzare le vite delle donne, sin da quando sono bambine.

Nel piccolo paese, tra le case di terra e fango, si scorgono madri che scappano, rifugiandosi nelle abitazioni. Donne che richiamano i figli, chiudono le porte e spiano i visitatori da dietro i muri. Psicosi e paura in ogni dove: le motivazioni di questo clima si capiscono incontrando Zawada Bagaya Bazilianne, consulente legale che lavora nel villaggio. «Ciò che è successo qui, dal 2013 al 2016, è un fatto che dovrebbe scioccare il mondo; dovrebbe togliere il fiato a tutti: 44 bambine, dai 2 agli 11 anni, sono state prelevate di notte, condotte nella foresta e poi ripetutamente violentate da uomini armati. Il territorio è pieno di gruppi ribelli e gli autori dell’atrocità risultano essere stati dei miliziani del deputato provinciale Frédéric Batumike, che ora è in carcere con i suoi 74 uomini ed è in attesa di essere processato per violenza sessuale e crimini contro l’umanità». Prosegue la donna: «La ragione? Probabilmente una credenza magica. Le indagini fanno supporre che sia stato uno stregone a dire a questi uomini di violentare delle vergini, perché così facendo avrebbero ottenuto protezione dai proiettili in battaglia e trovato delle vene d’oro, là dove fosse stato versato il sangue delle bambine. Inoltre, in molti credono che il rapporto con una donna illibata sia una cura contro l’hiv».

Il racconto dell’avvocato è devastante, anche perché la testimonianza, poi, si materializza in un volto, quello di Beatrice, che ha 11 anni, vive con la nonna e cammina additata dalla società per essere stata marchiata dall’atrocità della violenza maschile. Osservarla nella penombra della sua baracca è commozione e impotenza: sola, in silenzio, ma con due occhi neri che urlano con violenza cosa vuol dire essere la figlia di quel mondo orfano dell’elemosina della compassione, dove la tragedia incombe improvvisa e obbliga a una rassegnata accettazione, strappando vita, speranza e anima, fin dalla più tenera età.

Quando esce in strada piove: e Beatrice procede verso il campo di cereali insieme alla nonna. Tutti la guardano, ma lei avanza imperterrita. Da tempo non si volta più indietro: alle spalle c’è il suo passato e nel suo passato c’è la fine del suo vivere.

La piaga dello stupro nell’ex Zaire ha iniziato a diffondersi alla fine degli anni ’90, in corrispondenza con la seconda guerra congolese. È in quel periodo che si sono registrati i primi casi di abusi sistematici e torture. Donne violentate e poi seviziate: un’arma da guerra che poi è dilagata nel tempo come una metastasi. Tanto che, leggendo le stime delle Nazioni Unite, si scopre che nel 2015 ci sono stati 15mila casi accertati di violenze sessuali.

«Quando hanno iniziato a registrarsi i primi episodi eravamo impreparati e vedevamo donne e bambine arrivare in ospedale totalmente distrutte, con gli organi interni devastati da una barbarie atroce. È stato dopo aver visto quelle donne che mi sono detto che non potevo rimanere impotente e dovevo cercare di fare qualcosa».

Seduto all’interno del suo ufficio all’Ospedale Panzi di Bukavu, il chirurgo Denis Mukwege racconta la sua storia e la situazione attuale. Il medico congolese, candidato al Nobel per la Pace nel 2014 e vincitore nello stesso anno del premio Sakharov, è uno dei simboli della lotta contro la violenza sessuale. Spiega: «Per fermare questo crimine bisogna combattere l’impunità di cui godono gli stupratori; poi occorrerebbe una vera volontà politica, nazionale e internazionale, di mettere fine al saccheggio delle materie prime del nostro Paese e, quindi, ai conflitti per il sottosuolo che dilaniano la nostra nazione. Inoltre, bisogna capire che gli stupri non distruggono solo il fisico di chi li subisce, ma l’intera società. Le donne, dopo essere state abusate, vengono considerate colpevoli per ciò che è successo loro: vengono ripudiate dai mariti e i figli restano abbandonati a se stessi. E a commettere queste atrocità non sono solo dei banditi o dei ribelli, ma anche chi dovrebbe impedire che avvengano».

Basta spingersi sull’altra sponda del lago Kivu, entrare nel Nord Kivu, attraversare la città di Goma, ripercorrere le vie che nel 2012 sono state il proscenio della guerra tra i ribelli filo ruandesi dell’M23 e le truppe governative di Laurent Kabila, per trovare la conferma alle parole pronunciate dal medico. Nel campo profughi di Mugunga, ai piedi del vulcano Nyragongo, vive infatti Amani Bahati. Ha cinquantanove anni e racconta la sua vita con la consapevolezza di essere vittima senza colpa, lontana dalla vergogna del giudizio comune, ma forte dell’orgoglio degli ultimi: «Io sono una donna di quasi sessant’anni e sono stata violentata cinque mesi fa, mentre, insieme ad altre stavo raccogliendo della legna. A stuprarci sono stati dei soldati che indossavano le divise delle Forze armate della Repubblica del Congo».

Il volto non lascia trapelare emozioni e Amani prosegue dicendo: «Io non ho più nessuno, il mio corpo è ammalato e non riesco più nemmeno a lavorare. E sapete la gente come ci chiama? “Le stuprate’’. Sì, proprio così. Quando una donna in Congo viene violentata poi deve avere la forza di vivere sola con il suo dolore, perché la comunità pensa invece che lei sia semplicemente una prostituta».

Racconta ancora Amani: «Io non ho fatto nulla per meritarmi tutto questo; sono semplicemente andata a lavorare per potermi comprare qualcosa da mangiare. Ma nella foresta mi hanno abusata, più volte, e, dopo il dolore per l’ accaduto, ho dovuto sopportare anche gli insulti e lo sfregio da parte della mia comunità. Le persone che mi conoscono mi deridono. Dicono che devo vivere isolata da tutti perché sono un cattivo esempio e che sono una donna facile, che si è andata a cercare quello che le è poi successo. Ecco cosa la gente pensa di me oggi».

Mondo

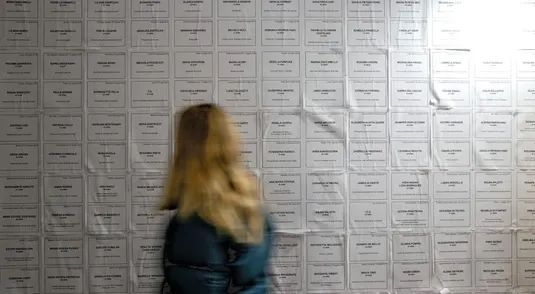

5 dicembre, 2017L'ex Zaire è diventato un inferno per la sua popolazione femminile. Che dopo aver subito ogni genere di violenza viene anche marchiata come "colpevole". E allontanata (Foto di Marco Gualazzini)

LEGGI ANCHE

L'E COMMUNITY