Aisuluu tornava a casa dopo aver trascorso il pomeriggio con la zia nel villaggio di At-Bashy, 10mila abitanti a 150 chilometri dal valico di Torugart, uno dei due posti di confine che collegano per via terrestre il Kirghizistan alla Cina. «Mi ricordo che erano le cinque del pomeriggio di sabato, avevo fra le braccia un sacchetto di carta pieno di samsa, un fagottino di pasta ripiena con carne d’agnello, prezzemolo e cipolla: mia zia li faceva sempre nel fine settimana», racconta oggi Aisuluu. «Vedo una macchina con quattro uomini dentro che viene in direzione contraria alla mia. All’improvviso si butta dentro una via laterale, fa inversione e, nel giro di pochi secondi, mi affianca. Uno dei ragazzi seduti dietro scende, mi strattona e mi spinge dentro. Io lascio cadere tutti i samsa lì, sul marciapiede, urlo, mi dimeno, piango, ma non c’è niente da fare». L’uomo che la spinge a forza dentro l’automobile diventerà di lì a breve suo marito. Non era lei la donna che cercavano, scoprirà Aisuluu soltanto a matrimonio celebrato, ma nell’urgenza di dover tornare a casa con una sposa e dopo aver cercato a vuoto per tutto il pomeriggio, l’uomo decide di rapire la prima ragazza carina che incontra. Era il 1996, Aisuluu allora era un’adolescente e oggi, quattro figli e venticinque anni dopo, è ancora insieme a colui che l’ha sequestrata.

«Un matrimonio felice inizia piangendo», dice un vecchio proverbio kirghizo. E lacrime, di rabbia e terrore, scendono dagli occhi delle spose in Kirghizistan, vittime inermi di rapimenti e violenze. È una pratica antica, quella del cosiddetto Ala Kachuu («prendi e scappa»), il sequestro della sposa che risale al dodicesimo secolo e affonda le radici nelle battaglie fra tribù di predoni nomadi, che si rubavano donne e cavalli in lotte e saccheggi. L’Ala Kachuu viene praticato in tutti i paesi dell’Asia Centrale, ma è soprattutto sui duri territori montuosi del Kirghizistan, fra i villaggi rurali dell’ultima e più dimenticata fra le periferie post-sovietiche, che è particolarmente frequente: i dati raccolti dal Women Support Center, un’organizzazione che si batte per la parità di genere nel Paese, parlano di almeno 12mila matrimoni celebrati ogni anno contro la volontà della sposa. Gli uomini rapiscono le donne, dicono, per dimostrare la loro virilità, evitare il corteggiamento (considerato una noiosa perdita di tempo) e risparmiare il pagamento del “kalym”, una delle più antiche tradizioni sociali di queste latitudini, secondo cui lo sposo deve corrispondere ai genitori della futura moglie una sorta di risarcimento, di solito una combinazione di contanti, fino a 3mila euro, e animali da cortile, soprattutto mucche e cavalli, ma anche pecore, capre e maiali, dai costi più abbordabili.

Dopo il rapimento, che può anche essere preparato e consensuale, fra una coppia che si frequenta ma vuole accelerare i tempi e onorare la tradizione, si viene portate nella casa del futuro sposo. I suoceri accolgono la donna forzandola a indossare il “jooluk”, lo scialle bianco che certifica la sottomissione alla nuova famiglia: di lì a qualche giorno il matrimonio viene celebrato. Ci si può ribellare, certo, ma gran parte delle ragazze rapite, intorno all’80 per cento, decide di accettare il proprio destino, spesso anche su consiglio dei propri genitori. Rifiutare il matrimonio, dopo aver passato la notte in casa di un uomo sconosciuto, equivale a uno stigma sociale difficile da cancellare, una vergogna con cui la ragazza e tutta la sua famiglia dovrebbero convivere per sempre. Troppo spesso, inoltre, il futuro sposo violenta la ragazza poco dopo averla rapita (sono oltre duemila l’anno gli stupri che precedono il matrimonio) condannandola per sempre: a quel punto rientrare in famiglia diventa semplicemente impossibile. E poi, soprattutto, la ribellione può costare la vita. Sono centinaia i casi di donne rapite e ritrovate uccise a distanza di poco tempo. L’ultima vittima, Aizada Kanatbekova, 26 anni, l’hanno abbandonata in un campo, strangolata, all’inizio dell’aprile scorso, due giorni dopo essere stata caricata a forza su un’auto con l’aiuto di due passanti, nel centro della capitale Bishkek. Un segnale chiaro di come questa pratica non sia limitata alle aree più arretrate del Paese.

«El emne deit», si dice in kirghizo: «Che cosa dirà la gente?». È una frase ricorrente, fondamentale nelle dinamiche di accettazione del rapimento da parte delle donne kirghize. Aigul, cinque figli, 55 anni trentacinque dei quali passati al fianco dell’uomo che la rapì nel 1986, ricorda sua madre ripetergliela costantemente. «Da bambina mi diceva sempre che essere rapite era una buona cosa, di non fare la schizzinosa perché rischiavo di rimanere zitella. Ha insegnato a me e alle mie sorelle a non tornare a casa qualora fossimo state rapite, perché sarebbe stata una vergogna. E così abbiamo fatto, tutte e cinque. Mia sorella più piccola, Asel, ci ha provato a scappare, ma i miei l’hanno rimandata indietro, dall’uomo che l’aveva violentata, e due giorni dopo si sono sposati: ormai sono insieme da dieci anni». Aigul non era vergine quando venne rapita e racconta che la prima notte di nozze il marito, per evitare la vergogna, si tagliò un dito e sporcò di sangue le lenzuola, un trofeo da esibire alla famiglia e agli amici che aspettavano fuori dalla stanza.

L’Ala Kachuu è vietato in Kirghizistan da decenni, ma l’esistenza stessa della legge, che nel 2013 è stata inasprita con pene fino a dieci anni di reclusione per chi rapisce una donna con l’intenzione di forzarla al matrimonio (prima era prevista una multa da duemila soms, 25 dollari), è praticamente ignorata da gran parte della popolazione, in un contesto che vede le donne sottoposte a un regime quotidiano di violenze domestiche e abusi, senza alcuna protezione da parte delle autorità. Per Altyn Kapalova, ricercatrice all’università centroasiatica di Bishkek, scrittrice, artista e attivista, «una stazione di polizia non è un luogo sicuro per una donna alla ricerca di aiuto. Non esiste una storia, una soltanto, di una ragazza salvata dall’intervento delle forze dell’ordine. Se una donna va in una centrale a denunciare un rapimento le ridono in faccia, le dicono che non sono fatti loro, di tornare a casa e risolversela con la sua famiglia».

Nel 2018 fece il giro del mondo il caso di Burulai Turdaaly Kyzy, una studentessa di medicina di 20 anni che venne uccisa in una stazione di polizia dall’uomo che l’aveva rapita, mente gli agenti li avevano lasciati da soli in una stanza in attesa di trascrivere la denuncia. «Il problema è di cultura, di educazione, e non di leggi», continua Kapalova, che dal 2019 riceve minacce costanti dopo aver organizzato la prima mostra femminista nella storia del Kirghizistan, la “Feminnale”, nel Museo delle Belle Arti di Bishkek. «Per gran parte delle donne kirghize il matrimonio avviene durante l’adolescenza e questo è un elemento fondamentale dell’Ala Kachuu e della violenza domestica. Le ragazze restano per sempre in un contesto educativo basso, il loro mondo è quello in cui l’uomo può tutto e la violenza diventa parte quotidiana della loro vita, qualcosa da accettare senza proteste e ubbidendo in silenzio», conclude la ricercatrice, che sottolinea come tuttora il Kirghizistan sia pieno di ragazze chiamate Zhanyl o Burul, che in kirghizo significano rispettivamente “ho fatto un errore”, “ho peccato”. «Sono centinaia i nomi dettati dalla superstizione che i genitori decidono di mettere alle povere creature, la cui unica colpa è nascere femmine invece che maschi. Si tratta di una consuetudine molto frequente nel nostro Paese».

Secondo i dati dell’ufficio Unicef operativo a Bishkek, la percentuale di ragazze tra i 15 e i 19 anni che rimane incinta in Kirghizistan è fra le più alte al mondo, mentre il 13 per cento dei matrimoni avviene prima dei 18 anni (addirittura l’8 per cento entro i 15 anni), nonostante sia proibito dalle normative vigenti.

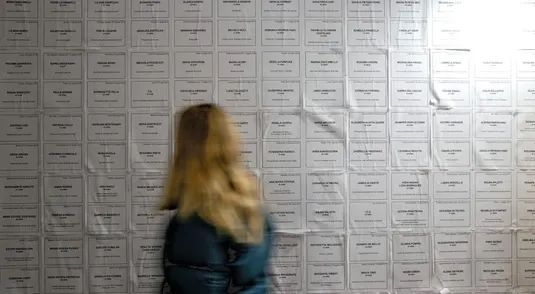

Non esistono piani specifici del governo kirghizo per combattere la violenza contro le donne e il fenomeno dell’Ala Kachuu. Il nuovo presidente nazionalista Japarov ha anzi ribadito più volte, dopo il suo insediamento, di voler includere nella costituzione del Paese un nuovo passaggio che richiami ai valori della morale e della tradizione. Le uniche voci di resistenza si alzano così dalle isolate iniziative di attivismo, come quella di Tatyana Zelenskaya, un’artista che, in collaborazione con l’Ong Open Line Foundation, ha realizzato i disegni e la parte grafica di “Primavera a Bishkek”, un gioco per smartphone che ha come obiettivo quello di convincere le ragazze che il rapimento non è una tradizione, ma un crimine. In poco più di sei mesi la app ha già registrato oltre 130mila download, un successo straordinario se si pensa che gli sviluppatori avevano fissato come obiettivo quota 25mila. Nel gioco l’utente assiste al rapimento della sua migliore amica e deve liberarla, mentre sullo schermo compaiono messaggi con suggerimenti preparati da psicologi, giornalisti e attivisti, oltre che numeri di telefono reali cui è possibile rivolgersi in caso di emergenza. «L’idea alla base del gioco è far capire alle ragazze che sono padrone del proprio destino», spiega Zelenskaya. «Per questo le trasformiamo in eroine capaci di ribellarsi e cambiare il corso delle cose. Sembra poco, ma per una generazione di donne cresciute con l’idea che nulla sia possibile senza l’approvazione di un uomo, scardinare questo concetto è difficile», conclude l’artista. «Anche un gioco, all’apparenza stupido, può fare la differenza. Le ragazze kirghize meritano di meglio che un matrimonio forzato con un ragazzo che le tratterà male a prescindere. E che talvolta non hanno mai visto. Noi stiamo solo cercando di spiegarlo».

© riproduzione riservata