Io non fotografo l’oggetto. Provo a fotografare il pensiero che c’è dietro». C’è una linea sottile che attraversa la carriera di Santi Caleca, e non è fatta di superfici o simmetrie. È una linea di pensiero. Un filo narrativo che parte dalla cronaca più dura e arriva al design, passando per architetture, vite, corpi, ambienti vissuti. Fotografare, per lui, non è mai stato un atto tecnico, ma un gesto di comprensione. Non l’oggetto, ma la sua storia. Non la bellezza, ma il perché. La nostra conversazione con Caleca comincia da Parigi. Santi lascia Palermo e si trasferisce in Francia nel 1969 dove conosce una redattrice del Nouvel Observateur.

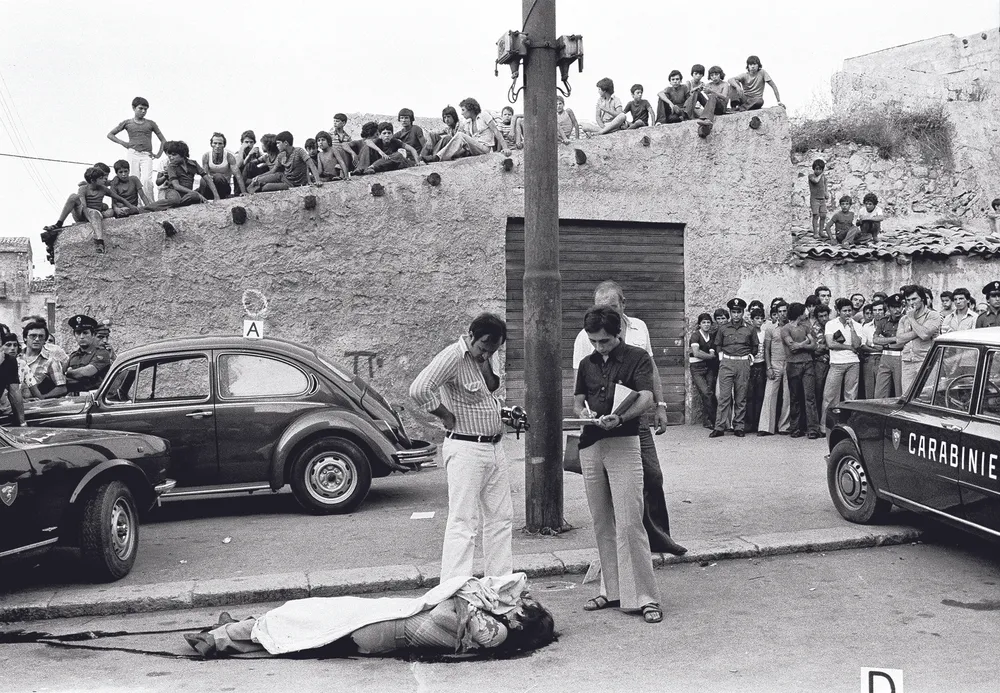

«Un giorno lei mi chiama e mi lascia un messaggio nell’albergo dove risiedevo, mi dice che la sera sarebbe andata a casa del grande Man Ray, e mi chiede se volessi raggiungerla ». Ci va, ma quando arriva davanti al portone l'emozione di incontrare Man Ray lo paralizza. «Incuriosito, guardo nel cortile del palazzo di fronte e vedo una scultura. Mi avvicino curioso e comincio a guardarla. Si avvicina un signore grande e grosso, cominciamo a parlare e a sorpresa scopro che lui è Brassai (uno dei protagonisti della storia della fotografia, ndr)». Ma la sua esperienza parigina non dura molto e Caleca torna a Palermo. È il tempo delle fotografie in bianco e nero degli omicidi per il quotidiano L’Ora. Un mestiere pericoloso, urgente. Letizia Battaglia gli fa da compagna e da guida. La macchina fotografica diventa un modo per partecipare, denunciare, restare. Ma poi qualcosa cambia. Il suo obiettivo comincia a puntare su altro. Lasciare la Sicilia ancora una volta. «Mi ero stancato di fotografare la morte. Io volevo raccontare la vita». E qui comincia un altro viaggio. «Dovermi guadagnare la vita a Milano mi ha dato un forte stimolo. Le mie cose dovevano piacere a me ma anche agli altri». Ed è qui che arriva la prima occasione. La direttrice di Casa Vogue, Isa Vercelloni, lo chiama per un servizio. Lui, abituato al reportage, consegna immagini intime, non convenzionali, vive. E quelle fotografie colpiscono: sono reali, scomposte, diverse. Non sono “pose”, sono racconti, sono la vita reale. In una ci sono delle scarpe storiche di Ferragamo, poggiate su una moquette srotolata a casa di un amico, con una modella che ha davvero il piede da Cenerentola. Non c’è trucco, ma c’è stile. È l’inizio di qualcosa. Il primo lavoro che realizza è per Alessi. «A un certo punto, ricevo una telefonata da una persona che conosco, Alessandro Mendini, che era l'art director di Alessi in quel periodo. Mi voleva incontrare insieme ad Alberto Alessi per parlarmi. Io guardo i cataloghi di Alessi e mi terrorizzo, perché erano foto perfette e meravigliose. Quando arrivo dico: scusate, le vostre foto sono troppo belle, io cercherò di farle peggio. Da lì è iniziata una storia che è durata quasi 40 anni». Poi arriva lui: Ettore Sottsass. Ha bisogno di un fotografo, ma non vuole “il solito”. Cerca uno sguardo differente. Cerca l'oltre. «Dopo una settimana, eravamo a cena. Dopo sei mesi, in viaggio in Sicilia. Non ci siamo più lasciati». È un sodalizio che segnerà un’epoca. Le foto di Caleca diventano parte del pensiero di Sottsass, e viceversa. L’oggetto non è più un feticcio isolato, ma parte di una narrazione più ampia. Un mondo. Una visione. La traccia di un pensiero. Quello che Santi fa, in fondo, è togliere la polvere dalle immagini troppo lucide. «Cominciai a fotografare letti sfatti, tazzine col cucchiaino sporco. Mettevo in scena l’uso, non l’oggetto». È un ribaltamento. L’estetica del vissuto prende il posto dell’ideale. Gli ambienti non sono scenografie, ma case. Le cose, persone. È così che il design smette di essere vetrina e diventa racconto. Questa estetica del vissuto diventa la sua firma. Il design attraverso il suo obiettivo si avvicina all'umano. Si carica di vita. La sua amicizia con Franco Debenedetti diventa un altro capitolo di questa narrazione: “Les Trés Belles Heures”, un libro dove i dettagli domestici si mescolano con le forme d’autore. Radiatori, carrelli anonimi, accappatoi, accanto a riflessi d’acciaio e paesaggi urbani specchiati in una vasca da bagno.

Mentre parliamo Caleca mi chiede se ho piacere di ascoltare un brano a lui dedicato. «Santi rifugge tanto dal magnificare gli oggetti quanto dall’eluderli», come lo descrive Debenedetti. La fotografia, per Caleca, è sempre racconto, mai ostentazione. Il suo nome è legato anche ad Aldo Rossi, sebbene l’architetto non gli abbia mai detto una parola sulle sue fotografie. «Mi è sempre dispiaciuto. Ma oggi tutti dicono che quelle foto hanno dato un’anima al suo lavoro». Ed è vero. Le sue immagini spostano il baricentro: mostrano le opere, suggeriscono una fragilità, una sospensione, una luce diversa. Dove altri vedevano rigore, lui ha visto poesia. Guarda al presente con una lucidità disarmante: «Ritornando al design e a quello che sta succedendo, tu sai che c'è un crollo delle vendite di tutti che è pari al 40 per cento in questo momento. Oggi si è creata una catena della paura», dice Caleca. Le aziende sono diventate grandi colossi, i creativi devono rispondere ai manager, i manager agli azionisti. Nessuno rischia. Nessuno osa. «Un tempo c’era il signor Cassina che parlava con Magistretti. Oggi ci sono mail, riunioni, approvazioni. E il design si è svuotato di racconto». Anche la fotografia ne paga il prezzo: perfetta, pulita, ma muta. Eppure, Santi continua a lavorare. Con ostinazione e ironia. Ha ripreso in mano il suo archivio e ne è quasi spaventato. Una mole impressionante di lavori, spesso dimenticati «Ho esplorato il 20 per cento e ci sono cose che avevo dimenticato». Con l’aiuto dei figli e di sua moglie Aurora sta cercando di riordinare un’eredità visiva enorme. Un libro è in arrivo. Una nuova mostra, forse. E un desiderio: restituire senso all’immagine, in un tempo che lo sta perdendo. Nel frattempo, continua a dire no. A discutere. A difendere una visione. «Una volta fotografai una lampada con un ciclista che le girava attorno. Mi chiamò Piero Gandini e mi disse: “Santi, vuoi farmi innamorare?” Questo è quello che dovrebbe fare una fotografia». La lampada era la SuperArchimoon di Philippe Starck per Flos. «Non basta fare belle foto. Bisogna raccontare qualcosa. Tutti vogliono fare gli artisti, ma pochi raccontano». Le sue immagini per Alessi, per Olivetti, per Flos, per Cappellini, - come il celebre catalogo del 1990 - segnano un'epoca. Ma ancora di più segnano un modo di guardare. E se gli chiedi cosa lo ha salvato, ti risponde senza esitazioni: gli incontri. Letizia Battaglia, Sottsass, Isa Vercelloni. Tutti hanno creduto nel suo sguardo. E lui ha restituito loro storie che dureranno più di una stagione. «Io non ho fatto altro che raccontare». Non ama definirsi artista. Non ama nemmeno essere celebrato. Ma continua a lasciare un segno profondo, in chi guarda e in chi crea. Le sue immagini non si impongono: restano. Suggeriscono una possibilità diversa. Una via laterale. Un racconto che ci riguarda. E una coerenza che è quasi un gesto rivoluzionario. E oggi, in un mondo che scorre troppo veloce per fermarsi a osservare, quel racconto è ancora - ostinatamente - necessario.