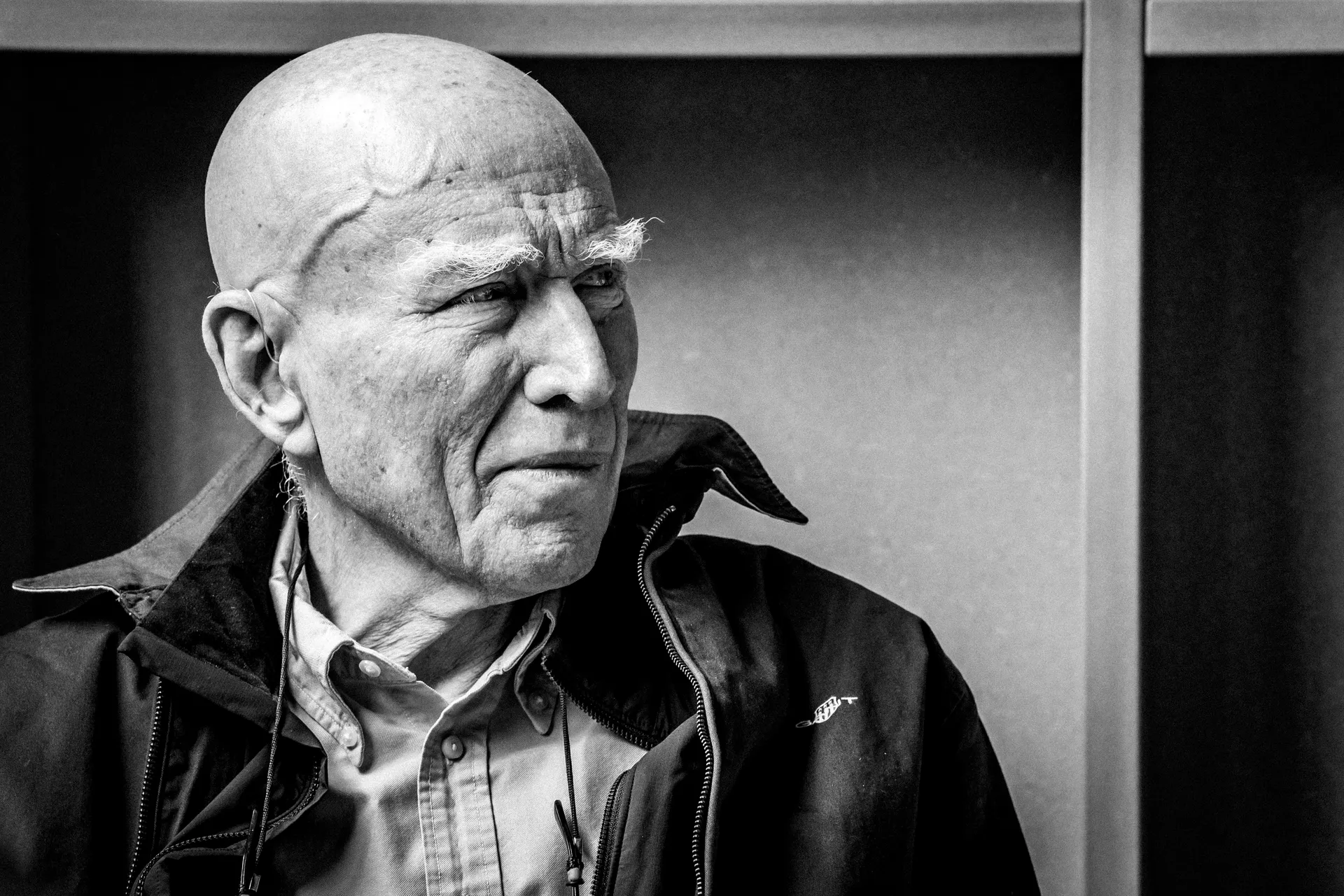

Ci sono fotografi che raccontano il mondo. E poi ci sono quelli che lo attraversano con la forza e la determinazione di chi non fotografa per sé, ma per restituire al mondo un messaggio e un cambiamento. Era questo, Sebastião Salgado. È scomparso oggi uno dei più grandi fotografi del nostro tempo, testimone del dolore e della bellezza della condizione umana. Un uomo che ha dedicato la vita agli invisibili e, con un impegno decennale, ha restituito una terra devastata alla foresta.

Salgado nasce in Brasile a Aimorés, nello stato di Minas Gerais, nel 1944. Economista di formazione, approda alla fotografia dopo una missione in Africa. Ma è solo quando prende in mano la macchina fotografica che capisce davvero il suo scopo: raccontare le disuguaglianze, i flussi migratori, la povertà sociale e strutturale e le ingiustizie che si annidano dentro le pieghe della globalizzazione.

I suoi reportage e i suoi libri, tra i quali La Mano dell’Uomo, Exodus, Migrations, Genesis e Amazonia, sono monumenti della fotografia che parlano di fatica, di resistenza e di spiritualità. I suoi bianchi e neri, profondi come incisioni, sono diventati il suo marchio inconfondibile. Ma Salgado non si è mai accontentato di mostrare: ha sempre cercato di capire. E, soprattutto, di cambiare il suo Brasile, al quale era legato in modo viscerale.

Per meglio capire la vera essenza di quest’uomo e l’urgenza che ha scatenato una delle sue missioni più importanti dobbiamo tornare agli anni ’90 quando, nella fattoria di famiglia, si ritrova di fronte ad un paesaggio lunare, arido e completamente disboscato. Quella che un tempo era rigogliosa foresta atlantica era ridotta in polvere. È in quel momento che Salgado e sua moglie Lélia fondano l’Instituto Terra: un progetto di riforestazione tra i più straordinari del pianeta. In vent’anni, su oltre 700 ettari, piantano milioni di alberi. Rinasce la biodiversità, tornano gli animali, scorre di nuovo l’acqua nei torrenti.

Questo gesto, apparentemente privato, è stato in realtà un agire profondamente politico. È il cuore, se cosi si può definire, della visione salgadiana: la fotografia come responsabilità, l’arte come possibilità di riscatto. Non è un caso che Salgado sia stato sempre vicino al movimento dei Sem Terra, i senza terra brasiliani che da decenni lottano per una giusta redistribuzione delle terre agricole. Il suo sguardo ha offerto a questi lavoratori non solo visibilità, ma dignità.

Le sue immagini parlano di diritti, non di carità. Di giustizia, non di pietà. Salgado ha vissuto il suo mestiere come un cammino, nel senso più pieno e spirituale del termine. In un mondo che premia la velocità, lui ha scelto la lentezza, l’attesa. Le sue fotografie si costruiscono nel tempo: ascoltano. I soggetti fieri, consapevoli di partecipare a un progetto lungo una vita.

Con la sua scomparsa perdiamo una voce necessaria ed essenziale. Ci resta il suo lascito che rimbomba come un’eco che parla di foreste, diritti, coscienza e, allo stesso tempo, di immagini che non solo documentano ma si prendono cura di ciò che raccontano. Ci ha insegnato che ogni fotografia può essere un seme. Per ricordare il mondo com’era e immaginare un futuro di giustizia sociale e ambientale.

Immmagini dalla mostra Amazonia Foto Francesco Prandoni/Getty Images

Foto Francesco Prandoni/Getty Images

Foto Francesco Prandoni/Getty Images

Un'immagine della mostra al Vittoriano di Roma nel 2017 del lavoro, uno dei più importanti di Salgado, che affrontava la tematica dei cercatori d'oro nella Serra Pelada in Parana.

Foto di Alessandro Di Meo / Ansa