Ma il 2016 se n’è andato, negli Usa è cambiato il presidente e ora tocca rivedere le stime. «Tre mesi ancora», promette Haydar al Abadi, il premier iracheno, smentito dagli ufficiali sul terreno che dilatano la prospettiva a «sei mesi, forse un anno».

I quasi cento giorni tondi dall’inizio dell’offensiva sono serviti per completare o quasi il compito relativamente più semplice nella più imponente e cruciale guerra in Medio Oriente dall’invasione americana del 2003: sgomberare dalla presenza dei fanatici dello Stato islamico i quartieri orientali della città, arrivare a ridosso delle rive del Tigri.

Valicare il fiume, penetrare e ripulire la parte occidentale, col centro densamente abitato dai civili (si calcola ne siano rimasti circa 900 mila) si annuncia impresa molto ardua. I ponti sul corso d’acqua sono stati distrutti dagli islamisti o danneggiati dalle bombe degli aerei della coalizione. E il terreno urbano, con gli abitanti praticamente ostaggio, favorisce tecnicamente i difensori. Di cui, certo, si erano sottovalutate le capacità di resistenza.

La coalizione era stata positivamente sorpresa all’inizio dal fatto che, contrariamente a quanto successo a Falluja e Ramadi, gli altri due centri sunniti della provincia di Al Anbar ripresi al sedicente califfo Abu Bakr al-Baghdadi, il terreno era stato assai poco minato. Ma era solo un cambio di strategia. Meno mine, però più cecchini, più droni (sì, i droni), più tunnel scavati per proteggersi e per sbucare alle spalle dei nemici, soprattutto molte più autobombe blindate, dunque difficili da fermare. Ne sono state lanciate circa 900 contro gli attaccanti di cui 260 contro le forze speciali del Servizio antiterrorismo iracheno (Ictf) anche conosciute col nome “Divisione d’oro”. L’attuazione pratica dell’ordine di al-Baghdadi ai suoi uomini: «Resistete strenuamente, tenete le posizioni con onore per non ripiegare nella vergogna».

Le perdite consistenti anche tra le truppe d’élite avevano indotto, nel mese di dicembre, a una pausa di due settimane per rifiatare e studiare tattiche più consone agli ostacoli trovati. Nel 2017 le manovre sono riprese con l’apprezzabile risultato di arrivare appunto al fiume, dopo aver liberato i palazzi dell’università (la seconda per importanza dell’Iraq), vuoti di studenti e pieni di miliziani che avevano trasformato le aule in centri studi per la produzione bellica (si teme persino armi chimiche) e dove era stata installata una “war room” per pianificare la resistenza.

Negli scontri della settimana scorsa è rimasto ucciso anche il capo dei foreign fighters di Mosul, l’olandese Taes Bill Monti, 41 anni, conosciuto col nome di battaglia di Abu Omer Hollandi, comandante dell’unità degli “inghimasi”, letteralmente gli “immersi” che si avventurano oltre le linee nemiche. Duri colpi, non ancora fatali.

Gli Stati maggiori sono solitamente restii nel fornire cifre sulle loro perdite.

Osservatori specializzati accreditano tuttavia un numero all’ingrosso compreso tra i mille e i duemila caduti nella coalizione anti-Isis; altre mille sarebbero le vittime civili. E duemila i combattenti fondamentalisti. Totale: circa 5.000 in tre mesi. Nella seconda fase della battaglia lo Stato islamico può contare dunque su tremila uomini asserragliati nell’area occidentale. Per fronteggiare un esercito di circa centomila militari tra armata irachena, milizie tribali sunnite alleate del governo, milizie sciite, peshmerga curdi. A cui vanno aggiunti soldati francesi e americani (ce ne sono ancora 5.000 in totale nel Paese), in particolare consiglieri militari e reparti scelti che si sono distribuiti tra i vari battaglioni e vengono utilizzati anche in prima linea.

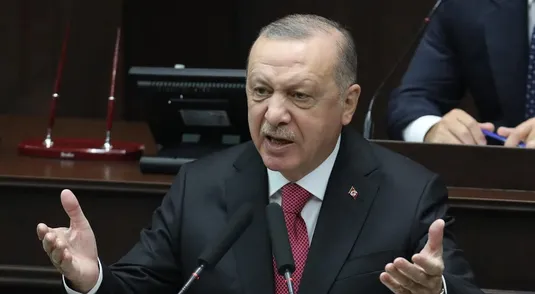

Una disparità enorme che obbliga a qualche riflessione sui dissidi e le diffidenze che impediscono una più rapida riuscita della riconquista. Fosse possibile dispiegare l’intera forza d’urto, e al netto delle precauzioni da usare per salvaguardare i civili, non c’è dubbio che l’azione avrebbe una maggiore efficacia. Ma gli sciiti, già campioni di scempi contro la popolazione in altre zone irachene dove sono stati impiegati, non potranno senza imbarazzi entrare in centro e presentarsi come salvatori per non alimentare i crediti della “longa manus” iraniana (l’Iran è sciita) sul Paese vicino. Altrettanto, i peshmerga curdi vanno utilizzati con cautela per non irritare Recep Tayyip Erdogan che vorrebbe un posto a tavola a battaglia conclusa per decidere le sorti dell’area, preoccupato com’è che un rafforzamento curdo crei i presupposto per la nascita di uno Stato autonomo di quell’etnia che amputerebbe parte della sua Turchia.

Bizantinismi ed equilibri che andrebbero superati in virtù della minaccia superiore rappresentata dalla teocrazia islamista. E che sono ancora più vincolanti sull’altro corno del problema, Raqqa, la capitale siriana dello Stato islamico. Sull’onda entusiastica dei primi successi a Mosul, il 6 novembre, e simbolicamente per bocca di una donna, le milizie curdo-siriane avevano proclamato l’avvio di una campagna per strappare all’Isis Raqqa, il luogo dove sono stati pianificati quasi tutti gli attentati più cruenti commessi in Europa dai jihadisti, Bataclan compreso, e dove si trova ammassato il maggior numero di foreign fighters.

La credibilità delle intenzioni si doveva al fatto che proprio i curdi siriani erano stati protagonisti dei più fragorosi successi anti-Isis e all’appoggio che avevano assicurato gli Stati Uniti sotto forma di bombardamenti aerei. Ma, dal punto di vista dei giochi di alleanze, il 6 novembre sembra preistoria. Dopo, infatti, c’è stato il riavvicinamento tra Erdogan e Vladimir Putin, sfociato nell’accordo per il cessate il fuoco in Siria e nella conferenza di pace che inizia il 23 gennaio, ad Astana, Kazakistan. E per Erdogan i curdi siriani, in particolare quelli del Ypg (Unità di protezione popolare) sono considerati terroristi alla stessa stregua dello Stato islamico, perché legati al Pkk che si batte in armi contro Ankara.

Nel frattempo c’è stata, anche, l’elezione di Donald Trump alla presidenza, con la sua dottrina di disimpegno in Medio Oriente e il sostanziale via libera alla Russia per diventare potenza di riferimento nell’area.

In queste mutate circostanze geopolitiche, dopo un felice abbrivio nelle aree circostanti, la spinta propulsiva verso la sedicente capitale di Abu Bakr al-Baghdadi, si è depotenziata. I curdi siriani, da utile esercito-taxi per togliere le castagne dal fuoco contro la più grave minaccia verso l’Occidente, sono diventati un ingombro. Per non irritare il sultano Erdogan e una Turchia che fa ancor parte della Nato (fino a quando?) il fronte è in una sostanziale situazione di stallo.

Scenario peggiore non si poteva immaginare. Fino a quando nell’immaginario dei potenziali jihadisti ci sarà l’idea di una seppur abborracciata entità statale di riferimento, funzionerà il reclutamento di nuovi adepti alla corte del califfo. Per questo il tempo della sua dissoluzione non è una variabile indipendente. Perché è tempo regalato a un sogno totalitario islamo-fascista e tempo perso per la ricomposizione e la ricostruzione della regione più calda del pianeta.