Come insegnare ai più giovani quei valori fondamentali che sono la tolleranza e il senso della comunità? Come trasmettere quei valori che non possono essere “insegnati” allo stesso modo della data della battaglia di Lepanto o della formula del nitrato di calcio? La tolleranza, l’amicizia, la democrazia, per essere insegnate, devono infatti essere agite, vissute. La tolleranza non è qualcosa che si può insegnare dicendo semplicemente “siate tolleranti”, o accontentandosi di mostrare, durante l’ora di storia, quanto certi personaggi siano stati intolleranti e malvagi nel recente passato. Lo stesso vale per il senso della comunità: non si può “insegnarlo” senza il coraggio e la voglia di esserlo quotidianamente nella propria carne viva.

Troppo spesso sento attribuire ai giovani la responsabilità del (presunto) medioevo culturale in cui saremmo ripiombati. Sento infatti molte persone autorevoli lamentarsi del fatto che i giovani non sono più interessati alla cultura, ma piuttosto al sesso, alle droghe, ai videogiochi e ai social. Mi viene un po’ da sorridere, perché mi pare che in troppi cedano alla tentazione di immaginarsi un tempo mitico in cui i giovani avrebbero pensato ad altro che a divertirsi e a fare l’amore (cosa che, a pensarci bene, sarebbe piuttosto deprimente). E se invece provassimo a rovesciare questa prospettiva e ci interrogassimo sulle ragioni politiche, economiche, ma anche umane, che spesso rendono così difficile agli stessi insegnanti incarnare quei valori che ci piacerebbe vedere scolpiti nell’animo dei “nostri” ragazzi?

La struttura selvaggiamente neo-liberale e autoimprenditoriale che ha assunto oggi la scuola pubblica, unita all’ossessione per le “competenze” da trasmettere in stile bonifico bancario, sembrano essere state create apposta per castrare all’origine la “pericolosa” possibilità che, insieme alle competenze (ai saperi), venga trasmesso ai giovani anche un elemento che potremmo definire “passionale”. L’insegnante deve limitarsi a essere un selezionatore di eccellenze, un educatore (nel senso peggiorativo del termine) e al contempo un fine auscultatore di anomalie e supposti disturbi dell’apprendimento da individuare e correggere. Inoltre, la frustrazione feroce, e la paura, dei molti precari della scuola, unita all’insoddisfazione dei docenti di ruolo (che hanno visto precipitare negli ultimi decenni il mondo della scuola in un vero e proprio abisso), rendono spesso molto difficile che si produca quell’elemento fondamentale per qualsiasi insegnamento che è, banalmente (e fin dai tempi di Platone), un incontro tra chi insegna e chi impara.

Questo aspetto dell’insegnamento è infatti totalmente abbandonato alle doti “individuali” del singolo insegnante, mentre è invece l’unico che meriterebbe di essere coltivato attraverso una vera formazione (che dovrebbe essere quindi profondamente diversa da quella impartita finora nei vari corsi di abilitazione alla docenza). Come insegnare la tolleranza e il senso di comunità a qualcuno che avvertiamo – e che ci avverte - come un avversario, o come un peso? Come far nascere il desiderio di sapere in qualcuno che mi vede come un censore o, nel migliore dei casi, come un esaminatore? Se un ragazzo esprime un’idea razzista o xenofoba in un tema deve essere penalizzato? E se fosse invece un giovane cittadino italiano di fede islamica ad esprimere in un tema idee fondamentaliste, cosa dovrebbe fare un docente?

Queste domande non sono affatto “filosofiche” o retoriche, perché senza desiderio di sapere si può tranquillamente stare sei ore al giorno sui libri e non ricordare nulla. Il desiderio di sapere non si scopre come una qualsiasi nozione, è piuttosto qualcosa che (inizialmente) ci investe per imitazione, per infatuazione, e che ci viene trasmesso - o meglio ancora, viene stimolato in noi – da chi svolge nei nostri confronti un autorevole ruolo di “cura”, di “alleato” o semplicemente di “amico”. Quando un genitore o un insegnante si lamentano perché il ragazzo non studia o non si comporta bene, non dovrebbero rinunciare a porsi anche la scomoda e autocritica domanda: “cosa sto sbagliando io?”.

Se Claudio (diciassette anni) scrive in un tema che secondo lui è giusto uccidere nella culla tutte le persone con grave disabilità - o che bisogna rinchiudere tutti coloro che hanno un disagio mentale perché sono pericolosi, o che la sua ragazza non può più uscire di casa perché ci sono gli immigrati che non vedono l’ora di stuprarla – il professor Rossi cosa deve fare? Deve dargli un brutto voto, nonostante il tema sia scritto bene e ben argomentato? O deve dargli un buon voto e poi discuterne con tutta la classe? E se tutta la classe fosse d’accordo con Claudio, cosa dovrebbe fare il povero professor Rossi? Mettere a tutti una nota disciplinare, dimostrando così che quando non riesce a insegnare la tolleranza e l’amicizia diviene egli stesso intollerante e autoritario? O dovrebbe forse, paradossalmente, limitarsi a dire ai ragazzi perché lui non la pensa così?

Che gesto curioso, quasi inaudito, sarebbe se il professor Rossi - pur ricoprendo una posizione di potere - rinunciasse a imporre con autorità la propria visione del mondo. Cosa succederebbe nella classe se il professore dicesse, semplicemente, che lui non è d’accordo con il dilagante “fascismo” dei suoi alunni… ma che lo rispetta? Non produrrebbe forse in Claudio e in tutti gli altri un effetto di spaesamento, un insegnamento di vera tolleranza, di vero rispetto delle opinioni altrui? Forse infatti Claudio (o Mohammad) hanno semplicemente mutuato queste opinioni “pericolose” dai loro genitori, o da amici più grandi; forse le hanno fatte proprie perché gli sembrano più franche, meno ipocrite, di quelle insegnate surrettiziamente a scuola durante l’ora di storia; o forse ancora Claudio (o Mohammad) propugnano queste idee semplicemente perché sono opposte, e contestatarie, rispetto a quel pensiero unico (troppo spesso svuotato di ogni passione) che avvertono di subire passivamente, e quotidianamente, in quella istituzione semitotale che si chiama scuola.

In una sua celebre risposta polemica a Calvino - che aveva affermato in un articolo di non avere il minimo interesse a conoscere e incontrare i “nuovi” fascisti - Pasolini ricordava (e ricorda a tutti noi) che «augurarsi di non incontrare mai dei giovani fascisti è una bestemmia, perché, al contrario, noi dovremmo far di tutto per individuarli e per incontrarli. Essi non sono i fatali e predestinati rappresentanti del Male: non sono nati per essere fascisti. Nessuno – quando sono diventati adolescenti e sono stati in grado di scegliere, secondo chissà quali ragioni e necessità – ha posto loro razzisticamente il marchio di fascisti. È una atroce forma di disperazione e nevrosi che spinge un giovane a una simile scelta; e forse sarebbe bastata una sola piccola diversa esperienza nella sua vita, un solo semplice incontro, perché il suo destino fosse diverso».

Non possiamo sottrarci dall’incontro, dall’ascolto. Che si tratti di un allenatore, di un politico, o di un genitore che trova il coraggio di sospendere alcuni dei suoi valori più radicati per mettersi in ascolto di un momento difficile vissuto dal proprio figlio, il punto rimane sempre lo stesso: per potermi trasmettere il tuo “sapere”, qualunque esso sia, tu devi prima aver saputo far nascere il me il desiderio di accoglierlo. Ma per poter fare questo io devo non soltanto amare, incarnare davvero (nei miei gesti, nella mia quotidianità) quello che ti insegno; ma devo anche imparare ad “amare” te a cui lo sto insegnando. Dove “amare”, al riparo da ogni buonismo, non significa altro che rinunciare a fare il tuo bene a immagine del mio. Significa cioè, in una parola, proprio imparare ad ascoltarti.

Cultura

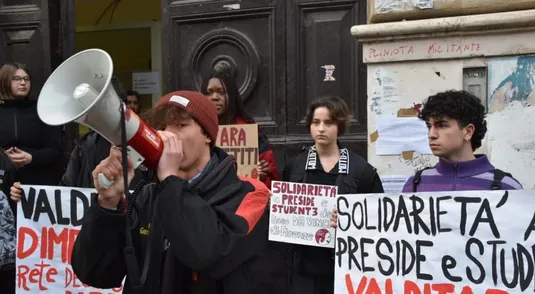

9 luglio, 2018Sono giovani, sono fascisti, sono intolleranti: per questo non possiamo smettere di ascoltarli

Facciamo nostra la lezione di Pasolini: in un momento politico così difficile dobbiamo insegnare ai nostri figli i valori fondamentali della comunità. Rovesciando le prospettive