In libreria, in tv, in edicola, nei musei. Nei mesi del covid è sicuramente una moda, forse una mania. Il suo penultimo libro, “Scheletri”, è stato il libro più venduto della settimana, primo nella narrativa italiana. I cartoni in tv nella trasmissione di La7 Propaganda Live, la serie di Rebibbia Quarantine, hanno raccontato il covid e il lockdown più di tanti saggi. Ora arrivano anche i pupazzetti in edicola. Ma Michele Rech, Zerocalcare, è un caso culturale anche per la radicalità delle sue posizioni, l’ultima sulle recenti proteste di piazza. Il 12 dicembre compie 37 anni, nel 2021 saranno dieci anni dal primo libro. In questa lunga conversazione nella sua casa di Rebibbia, tra pupazzi di Darth Fener e manifesti Antifa, accetta di farsi interrogare sul perché in questo momento un autore di fumetti sia diventato il più importante scrittore italiano.

«Tutto quello che dici lo vivo male... Sono cresciuto in un ambiente che esprime marginalità di posizioni politiche e io mi trovo nella marginalità della marginalità: la scena punk, lo straight edge. Ora mi capita di annunciare l’uscita di un libro e in tanti mi scrivono: dove si compra? Un mondo che non è mai entrato in libreria! Oppure mi dicono che regaleranno il mio ultimo libro ai bambini di quattro anni e io vorrei fermarli perché non è una favola, ci sono gli impiccati, le rivolte represse nel sangue. A volte mi chiedo: cosa capiscono di quello che faccio?».

Cosa ti rispondi? Cosa ti interessa che venga capito?

«Il racconto della complessità delle persone. Il fatto che le persone non sono monolitiche. Riguarda prima di tutto la mia biografia, non esiste soltanto il militante politico o soltanto il comico, ma anche i miei personaggi: mi interessa raccontare persone che magari sono meravigliose ma poi mostrano un volto orribile. Mi sembra di fare qualcosa che serve: la complessità è il grande rimosso del nostro tempo. In questo Paese puoi parlare delle cose solo se prima hai fatto abiure e condanne, solo se prima hai rassicurato sullo status quo. Questo meccanismo è uno dei motivi per cui è stato bloccato il cambiamento. E ha prodotto i giovani più conformisti d’Europa. Giovani che hanno punti di riferimento intellettuali e culturali uniti su un punto: mai mettere in discussione le cose come stanno, si può al massimo lavorare sulle sfumature. Ci siamo abituati a vivere senza un orizzonte che metta in discussione le cose».

Su quali veicoli viaggia il conformismo?

«Io direi: la classe intellettuale. Un circolo di persone che si conoscono, si recensiscono i libri a vicenda, ma che non danno un contributo all’avanzamento del dibattito pubblico. A me manca qualcuno che dia una lettura dei fatti con un’angolazione diversa, non la vedo mai, o quasi».

In “A Babbo morto”, l’ultimo libro, hai inserito un disegno in cui prendi di mira l’intellettuale per eccellenza: Fier Faolo Follettini che solidarizza con le renne contro i folletti in rivolta. Ti sta antipatico Pasolini?

«Più che lui, mi sta antipatico chi cita quel suo articolo di più di cinquant’anni fa dalla parte della polizia per delegittimare qualunque movimento di protesta. Non credo che fosse quella la sua intenzione».

Ma tu non puoi tirarti fuori. Anche tu sei interpellato dai giornali come intellettuale impegnato, non come autore di fumetti.

«Quando ho parlato alla Stampa delle manifestazioni di protesta ho sentito la responsabilità di dover tenere fede alle mie posizioni di sempre. Se avessi fatto un passo indietro, a cosa sarebbe servito tutto il lavoro di questi anni? Sull’omicidio di Willi Duarte a Colleferro in quel territorio spiegavano che gli aggressori non erano fascisti nel senso politico del termine, è gente che voterebbe Anna Tatangelo. C’era da ragionare di più, prima di mettere etichette politiche: la devastazione culturale di certe zone, l’abbandono scolastico, le sostanze, il rapporto maschile-femminile, l’affermazione di sé. A chi si è sentito finalmente di gridare al fascismo vorrei chiedere come mai invece negli episodi degli anni scorsi veniva negata la matrice fascista di aggressori che avevano la tessera e che invece sono stati chiamati balordi o ultras».

Ti schieri con Eddi Marcucci, combattente sul fronte curdo, ma fai dire al gatto del cartone Doraemon: basta con i curdi, stavi a fa’ i cartoni con le vocette, che è questo ritorno alla Mesopotamia?

«Quasi tutto quello che accumulo e che faccio lo vivo sul piano emotivo come una picconata alla mia dignità o alla mia integrità e perfino alla mia carriera. So che prendere certe posizioni può dare fastidio a un pezzo di pubblico. Ho letto di gente che dice: Zerocalcare giustifica la violenza, non mi comprerò più un suo libro. Ma sono cose che nei miei libri ci sono».

Vendere in edicola il tuo pupazzetto non ti fa pensare che dietro questa radicalità rischi di diventare un oggetto di merchandising?

«Quando mi hanno proposto un personaggio con la faccia mia lì per lì mi è sembrata una cosa da Kim Il-Sung. Ma nel momento in cui i libri vendono tante copie e i cartoni sono visti anche dai ragazzini, ho pensato che non avrei tolto nulla a nessuno e avrei supportato cause che mi stanno a cuore».

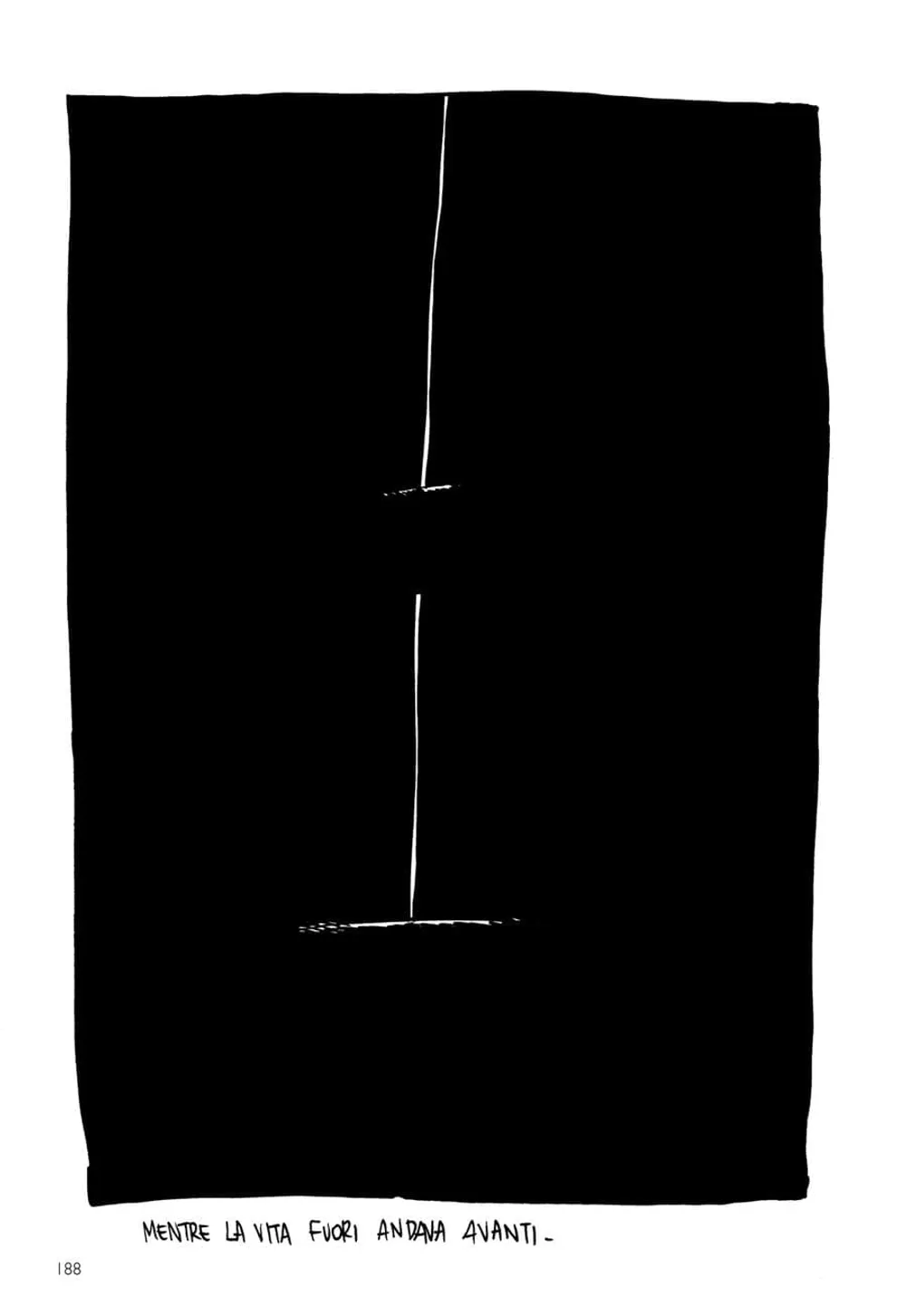

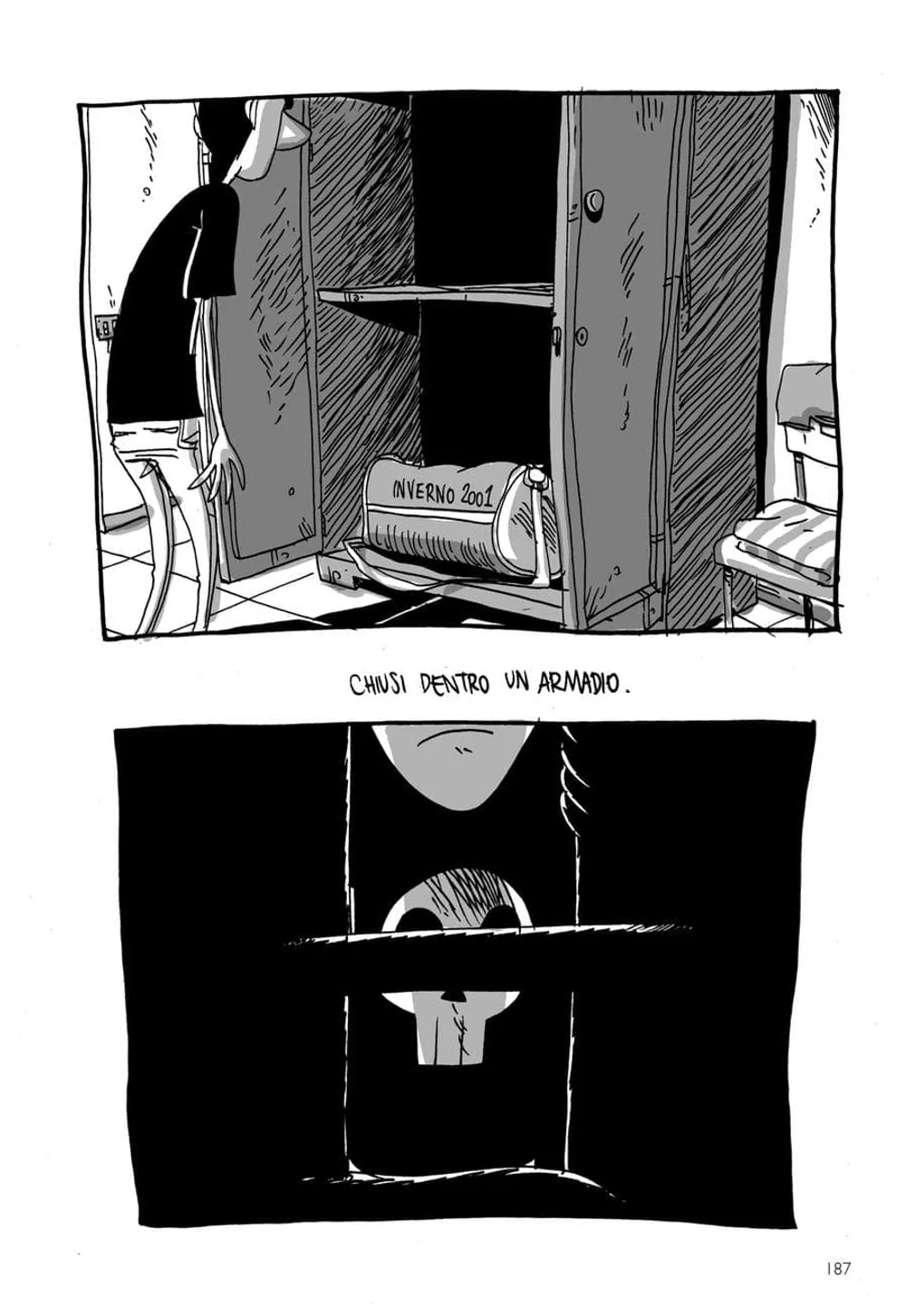

In “Scheletri” c’è il mostro che ti tieni in pancia. Quello che non si vede, quello che non si racconta. Cosa c’è nel tuo armadio?

«Ho una grande invidia per le persone che riescono a viversi con disinvoltura i propri mostri, campano meglio e sono più sani. Io sono una persona che ha più difficoltà perché sono cresciuto in modo molto manicheo, su ciò che è giusto o è sbagliato, bianco o nero. Nei fumetti trovo più facilità a far vedere i miei mostri perché sono complessi, ti danno il tempo di spiegare, sono anche manipolatori, ti fanno empatizzare con cose orribili, puoi già parare i colpi e anticipare le critiche. Per me è come fare un processo con gli amici miei. Sono severo con me stesso, mi rendo però conto anche che ci sia una componente paracula».

Quando è stato il momento in cui ti sei schierato?

«Io sono un grosso boccalone... Per me i cavalieri Jedi di Guerre Stellari restano l’esempio di come ci si debba comportare. Ho avuto una famiglia strana, in cui sull’essere contro il razzismo e l’omofobia non erano ammesse discussioni. A sedici anni sono stato massacrato di botte dai nazisti. Poi è arrivato il G8 di Genova».

Siamo a quasi venti anni da quel luglio 2001. Per il grosso di quella generazione è stata la fine traumatica dell’impegno. Un Sessantotto durato 48 ore: spinta al cambiamento, violenze di piazza, omicidio, massacro e menzogna di Stato, riflusso. È rimasto il senso di quello che si poteva fare e che non è stato fatto, un’occasione perduta.

«Io però a Genova non arrivai così naïf. Anche se avevo 17 anni avevo già preso più volte le botte in piazza, mi ero strutturato politicamente nei centri sociali. Per me Genova ha stabilito che io da lì non potevo più tornare indietro. Sto cominciando a lavorare in questi giorni attorno al ventennale e mi sono ricordato di qualcosa che non ho mai tirato fuori. Due fatti che su di me ragazzino ebbero un effetto devastante. La sera, dopo la morte di Carlo Giuliani, i cori delle forze dell’ordine: siete uno di meno. E sul corpo di Carlo Giuliani c’erano i segni delle sigarette spente».

In “A Babbo morto” hai disegnato i segni delle renne su un manifestante ucciso, Renna Gennaro... Cosa è successo in questi venti anni dopo Genova?

«Si è prosciugato il mare. Dopo Genova è scomparsa la società civile. Quando succedeva qualcosa c’erano l’Arci, i cattolici e i centri sociali, assemblee cittadine, ognuno con le sue modalità. Poi più nulla».

Appunto: la violenza di Genova servì a stroncare quei mondi che avrebbero costruito un movimento di massa, che non nacque.

«Ma gli unici che hanno resistito sono quelli che non avevano un approccio naïf a questa violenza. Tutti gli altri sono stati spazzati via».

Quelli che ti chiami naïf erano quelli che fanno della nonviolenza un a priori della politica. Il rapporto con la violenza torna invece sempre nei tuoi discorsi. Perché?

«Io non sono una persona che caratterialmente pratica la violenza. E se vedo una persona massacrata di botte ho un moto di empatia, al di là degli schieramenti. Ma ho un rapporto pragmatico con le cose della vita. Chi ha vissuto a Roma tra il 2002-2003 e il 2007-2008 nei centri sociali si è trovato di fronte una guerra di una violenza estrema, con un morto a Roma, Renato Biagetti, ma anche a Milano con Davide Cesare Dax, a Verona con Nicola Tommasoli. A Roma avevamo aggressioni quotidiane, ma durante la giunta Veltroni veniva sistematicamente negata la matrice politica, si parlava di rissa tra balordi, non si facevano distinzioni tra aggrediti e aggressori perché c’era la grande pacificazione. Il passato veniva considerato tutto violenza politica, nel presente la violenza doveva essere spoliticizzata. C’era l’assoluta impunità, la polizia arrivava a cose finite e arrestava noi che eravamo le vittime. Le cose sono cambiate solo quando gli stessi che aggredivano noi hanno attaccato le caserme della polizia dopo l’uccisione di Gabriele Sandri. Quella stagione ci ha messo di fronte alla necessità di scegliere: o chiudere i nostri spazi, perché non eravamo in grado di garantire la sicurezza, oppure trattare il tema da persone adulte, mettendo in conto l’autodifesa e la reazione rispetto a chi veniva per ammazzarci. Faccio fatica a parlare di violenza senza passare da qui».

Confesso che invece io faccio fatica ad accettare questo discorso. Soprattutto da te che sei una persona mite.

«Io sono mite per indole. Ma penso che anche le persone miti devono assumersi la responsabilità di confrontarsi con la violenza, se necessario. Non accetto il rifugiarsi nella mitezza e delegare la violenza a qualcun altro che è brutto e cattivo e viene usato soltanto per menare. Un rapporto maturo con la violenza significa farci i conti. E sapere che essere vittime o carnefici è una geometria variabile».

Dopo Genova si è prosciugato il mare. E poi?

«E poi per i primi dieci anni il pesce ha continuato a sbattere la coda, non era morto del tutto. Ora il pesce si muove sempre di meno».

Dove senti qualche respiro?

«In Val di Susa per la lotta contro il Tav c’è ancora una composizione popolare ampia. Il resto sono questioni settoriali: la lotta per la casa che viene lasciata ai senza casa oppure l’anti-razzismo. Il BlackLivesMatter italiano mi sembra lontano da quello americano, non c’è ancora la completa presa di parola delle persone nere, se lo agitano i militanti politici bianchi vale molto meno. Sui Fridayforfuture all’inizio ero perplesso, mi sembrava che sul modello di sviluppo ci fosse confusione, ora sono stati fatti passaggi e sarebbe eccessivo pretendere che un movimento di giovani abbia già tutto chiaro».

Gabbiani, topi, morti ammazzati. Cè un gran parlare di periferie, soprattutto di quelle romane, in politica, in tv, in libreria: ripartire dalle periferie, torniamo nelle periferie...

«Nei talk in tv si aggirano evidenti fenomeni di baraccone senza credito che assurgono a rappresentanti della periferia. Il meccanismo è sempre lo stesso: mezzi mitomani protestano contro l’apertura di un centro di accoglienza, manovrati da pochi militanti fascisti che corrono da una parte all’altra per soffiare sul fuoco, il circo mediatico si stringono attorno. È la costruzione di un racconto che ha lo scopo di intrattenere».

Qual è il racconto giusto?

«Prima di tutto la complessità. A Rebibbia ci sono due centri sociali, un comitato, il doposcuola per i bambini auto-organizzato. Poi ci sono i mostri, buoni e cattivi. Non si può raccontare tutto con il mito del buon selvaggio o con quello opposto del degrado assoluto. La sindaca Virginia Raggi ha presentato l’arresto del writer Geco come se fosse Pablo Escobar, i commenti scatenati fanno spavento: tagliategli le mani, carcere a vita. Così il decoro resta l’ultimo baluardo dell’impegno civile. L’impegno a ripulire i muri con le spugnette è l’altra faccia dell’incattivimento totale verso chi non segue questo modello. Non ti rendi più conto di cosa dovresti chiedere a un’amministrazione o alla politica per vivere meglio».

Ti interessa chi vincerà le elezioni a Roma?

«Mi interessa tutto, ma non partecipo. Non farei mai campagna elettorale per qualcuno».

Ti senti rappresentato da qualcosa o da qualcuno della politica ufficiale?

«No. Qualche giorno fa mi hanno chiesto di indicare giovani speranze nel mondo della politica e dell’impegno sociale, non ho saputo dire nessuno. Non voglio usare parole retoriche o caricaturali, tipo che servirebbe una politica di rottura. Ma siamo arrivati a un punto della nostra storia in cui una rottura con quello che abbiamo conosciuto e che stiamo vivendo si produrrà inevitabilmente. Non possiamo pensare di continuare a vivere come prima, le persone si sono impoverite, staranno peggio. O pensi a come governare questa rottura o la subirai e basta».

Dovrebbe farlo la sinistra politica.

«Dalla sinistra politica mi posso aspettare qualche briciola sui diritti o lo ius soli, ma non hanno fatto neppure questo».

Per te è indifferente se vince Trump o Biden? O se al governo c’è il Pd o Salvini?

«Tra un Salvini e quasi tutto il resto, quasi tutto il resto è meglio. Ma da qui a pensare di sentirmi rappresentato, no, non mi sento, non lo sono».

La maturità è il tema dei tuoi ultimi libri. Mi sembra che abbia che fare anche con il tuo lavoro. Come cambierà nei prossimi mesi?

«Nel 2021 sono dieci anni che faccio libri e fumetti. Ora voglio provare a fare cose diverse. L’audiovisivo, i cartoni in tv, mi danno qualche strumento in più. Vorrei espandere il mio universo verso altri linguaggi mantenendo una coerenza, etica e narrativa».

Hai mai pensato a storie dove non c’è il tuo personaggio, Zerocalcare?

«Ora non ne sono capace. Devo raccontare una storia di cui conosco a menadito le emozioni».

Nei cartoni fai il montaggio, scegli le musiche, doppi tutti i personaggi: sei un autarchico, come un tempo Nanni Moretti.

«Lo faccio per necessità. Quando voglio fare qualcosa lavoro anche più di dodici ore al giorno, non posso chiederlo ad altri».

Tu sei una persona che nel sociale tiene molto al collettivo, nel tuo lavoro invece sei un individualista, con un forte senso della solitudine. È la condizione per esprimerti o una condanna?

«Vivo questo dualismo con grande travaglio. Sono cresciuto con fortissimi valori collettivi, ho costruito una retorica sullo stare bene con gli altri, ma in realtà sono uno che nella vita vuole stare da solo. Odio andare in vacanza con altri, l’idea di stare tanti giorni con altre persone mi ammazza!».

Forse diventare adulti significa anche questo: convivere con gli altri, i colleghi di lavoro, un rapporto sentimentale, i figli. E anche con la possibilità che il tuo lavoro piaccia a gente che a te non piace.

«Non so se la convivenza con gli altri sia la condizione dell’adulto. Posso ammettere che la risoluzione dei mostri arrivi da una più serena condivisione con il resto del mondo. Ma io sono ancora molto lontano da questo obiettivo».

In “Scheletri” ti confronti anche con il rapporto maschile-femminile, forse è la prima volta che ne parli così.

«In realtà è un libro super-maschile. Non sono mai riuscito a incarnare il modello del maschio alfa che non può mostrare le fragilità all’altro. I fumetti mi hanno permesso di ironizzare. Anche la questione della paternità è letta dal punto di vista maschile. Io mi sento molto messo in crisi dagli amici maschi che diventano padri, mi fa sentire manchevole. Ho voluto mettere questo irrisolto. E poi c’è tutta la merda nei rapporti tra i maschi che soffoca la vita delle donne. E ti dice quanti siano malati e tossici questi rapporti».

Cosa vorresti raccontare nei prossimi lavori?

«La possibilità della redenzione. Una cultura politica che non ammette che un’altra persona possa cambiare e migliorare non potrà mai appartenermi. Da esistenze molto disastrate e sbilenche può spuntare una traiettoria che magari non coincide con quella classica, ma ti fa trovare un posto nel mondo e ti fa stare bene».

Citi “L’Avversario” di Emmanuel Carrere, la storia di un impostore. Chi è il tuo avversario?

«Sono io. Il mio giudizio, il mio senso di non essere all’altezza, l’inadeguatezza».

Ti condiziona il fatto di essere diventato ricco e famoso?

«Mi sento sereno e trasparente. Non rubo i soldi, pago le tasse e visto che sono manicheo e mi complico la vita ho irreggimentato la mia gestione economica dentro un quadro ideologico: tengo il ricavato del mio lavoro quando parlo di me, quello che faccio per vertenze collettive, i curdi, il carcere, il covid, va in supporto di quelle cause».

Cosa ti farebbe dire un giorno: ho tradito me stesso?

«Ho una doppia fedeltà, al pubblico e alla tribù. Tradirei la mia tribù se per andare avanti, per aprirmi spazi di mercato, accettassi passi indietro sui nostri paletti. E tradirei il mio pubblico, se facessi spendere soldi per qualcosa in cui non mi sono messo in gioco. Poi c’è la fedeltà a me stesso, quella che tradisco di più. Se dovessi essere fedele fino in fondo a quello che sento non farei quasi niente».

Alla fine in tutti questi aspetti c’è un terreno comune: la fragilità. L’incontro con quello che ti fa male dentro. Nessuno la racconta bene come te.

«Chi conosce quella sofferenza sa che non ha riferimenti generazionali o di classe».

Sì, ma che nome dai a questa fragilità?

«Stare impicciati».