Largo ai giovani, o forse no. Sono cinque le macro riforme su cui l’Italia dovrebbe investire per dare alle nuove generazioni la possibilità di rimettere in moto l’economia italiana: mercato del lavoro, pensioni, ammortizzatori sociali, welfare e formazione continua. Ma nulla, o quasi, si muove in tal senso. La ricetta «Puntate tutto sui giovani», suggerita un mese fa dall’ex presidente Bce Mario Draghi, aveva raccolto applausi e unanime approvazione. Ma nei fatti si è solo prodotto un fumoso elenco di 600 progetti allo studio del Comitato interministeriale per gli affari europei per spendere i 209 miliardi del Recovery Fund. Lì dentro c’è un po’ di tutto: dai cappotti termici, all’alta velocità, autostrade, qualche investimento proposto dalle aziende, l’Ilva, Fincantieri.

E per i giovani? C’è ben poco. Dunque, contro i rischi della polverizzazione progettuale e dell’incapacità di centrare gli obiettivi per rilanciare il paese, domenica scorsa al Forum Ambrosetti di Cernobbio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato sull’argomento, ricordando come la crisi nazionale e dell’intera Europa «obbliga a far ricorso al debito, che inciderà su coloro che ci seguiranno nel tempo. Le prossime generazioni chiederanno come sono state destinate e amministrate somme così ingenti», tornando quindi sulle riflessioni estive di Draghi. Del resto, basta una basilare conoscenza dell’inglese per riconoscere che il pacchetto di sostegno europeo si chiama Next Generation Eu: dunque dovrebbe essere a favore delle nuove generazioni, che prima approfitteranno di quell’inedita quantità di denaro e poi dovranno rimborsarla. Ma in Italia si continua a parlare d’altro. Nel frattempo il debito pubblico ha superato i 2.500 miliardi, ed è arrivato a sfiorare il 160 per cento del Pil.

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

Partiamo dunque dalla più spinosa delle partite: le pensioni. La riforma per i giovani si chiama Pensione Contributiva di Garanzia, è stata studiata dall’economista della Sapienza Michele Raitano, proposta al governo nel 2016, sostenuta da Tommaso Nannicini, all’epoca consigliere economico del premier Renzi, affossata di pari passo con la caduta di quell’esecutivo, silenziata dalla campagna elettorale di Matteo Salvini, che ha puntato tutto su Quota 100, cioè sui vecchi anziché sui giovani. «Sappiamo che la metà degli under 40, entrati nel mondo del lavoro dopo il 1996, percepisce redditi inferiori ai mille euro al mese, soprattutto per via delle carriere saltuarie. Nel sistema pensionistico contributivo, una vita lavorativa precaria e a basso salario comporta una pensione bassa. La soluzione è istituire un fondo di copertura per i mesi di mancata contribuzione che, nell’immediato, non costerebbe nulla, perché entrerebbe in funzione dal 2035, cioè da quando queste persone cominceranno ad andare in pensione.

Il vantaggio sarebbe quello di ridurre il lavoro nero e di spronare le nuove generazioni a cercare un’occupazione, stimolati dalla possibilità di avere una pensione superiore all’assegno minimo garantito anche a chi non ha mai lavorato», spiega Raitano. Lo scorso 8 settembre governo e sindacati si sono incontrati per affrontare la riforma previdenziale, da definire con un’apposita delega del 2021: il fulcro dell’incontro è stato il rifinanziamento di Quota 100, altro che giovani. Invece, di Pensione di Garanzia ha parlato a inizio anno l’economista Gianni Geroldi, nominato fra gli esponenti del tavolo tecnico avviato a febbraio dal ministro Nunzia Catalfo per rivedere il sistema pensionistico italiano. Geroldi non ha nascosto la difficoltà di finanziamento di quella misura, perché nei fatti rischia di essere respinta sia dal ministero dell’Economia, sia dalla Ragione Generale, sfavorevoli a gravare ulteriormente sul bilancio pubblico, specialmente per una riforma non sostenuta da alcuna volontà politica di porre i giovani al centro delle priorità. Detto altrimenti: la riforma delle pensioni, quella su misura dei giovani, può attendere.

AMMORTIZZATORI SOCIALI E LAVORO

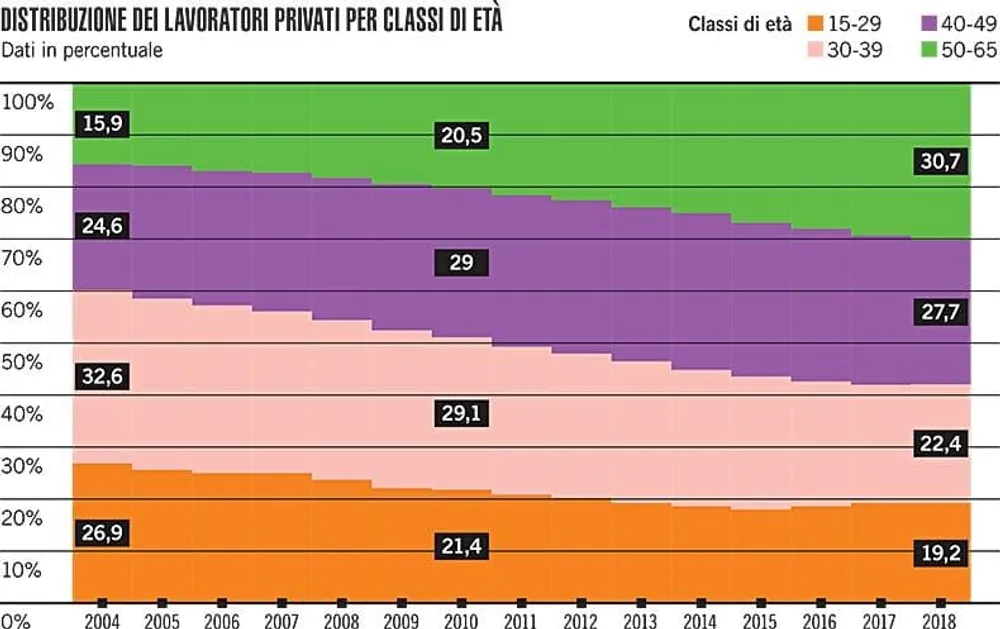

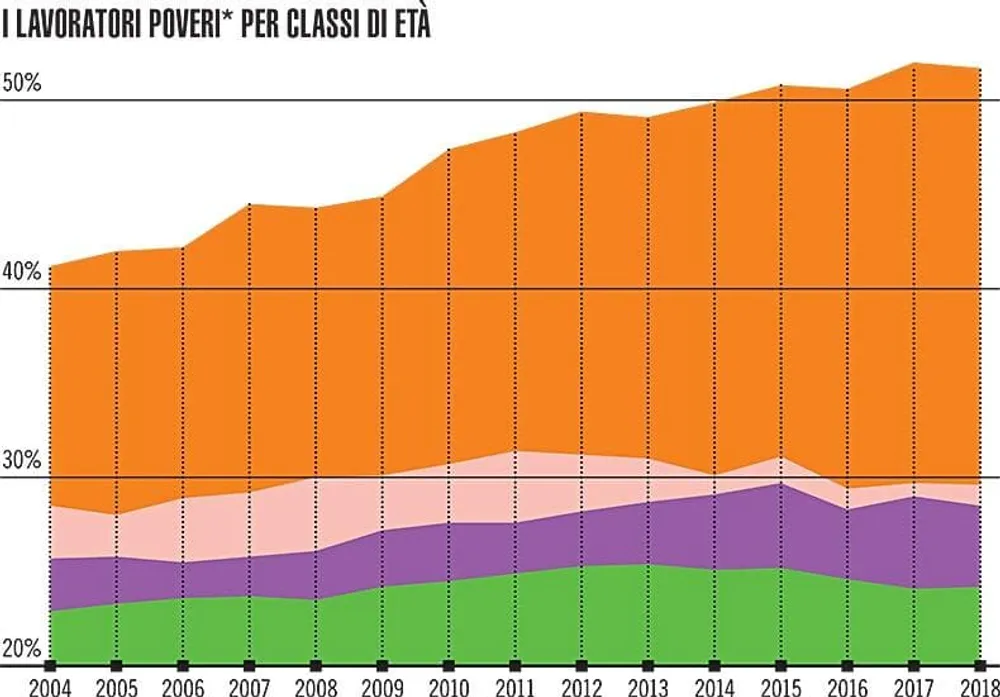

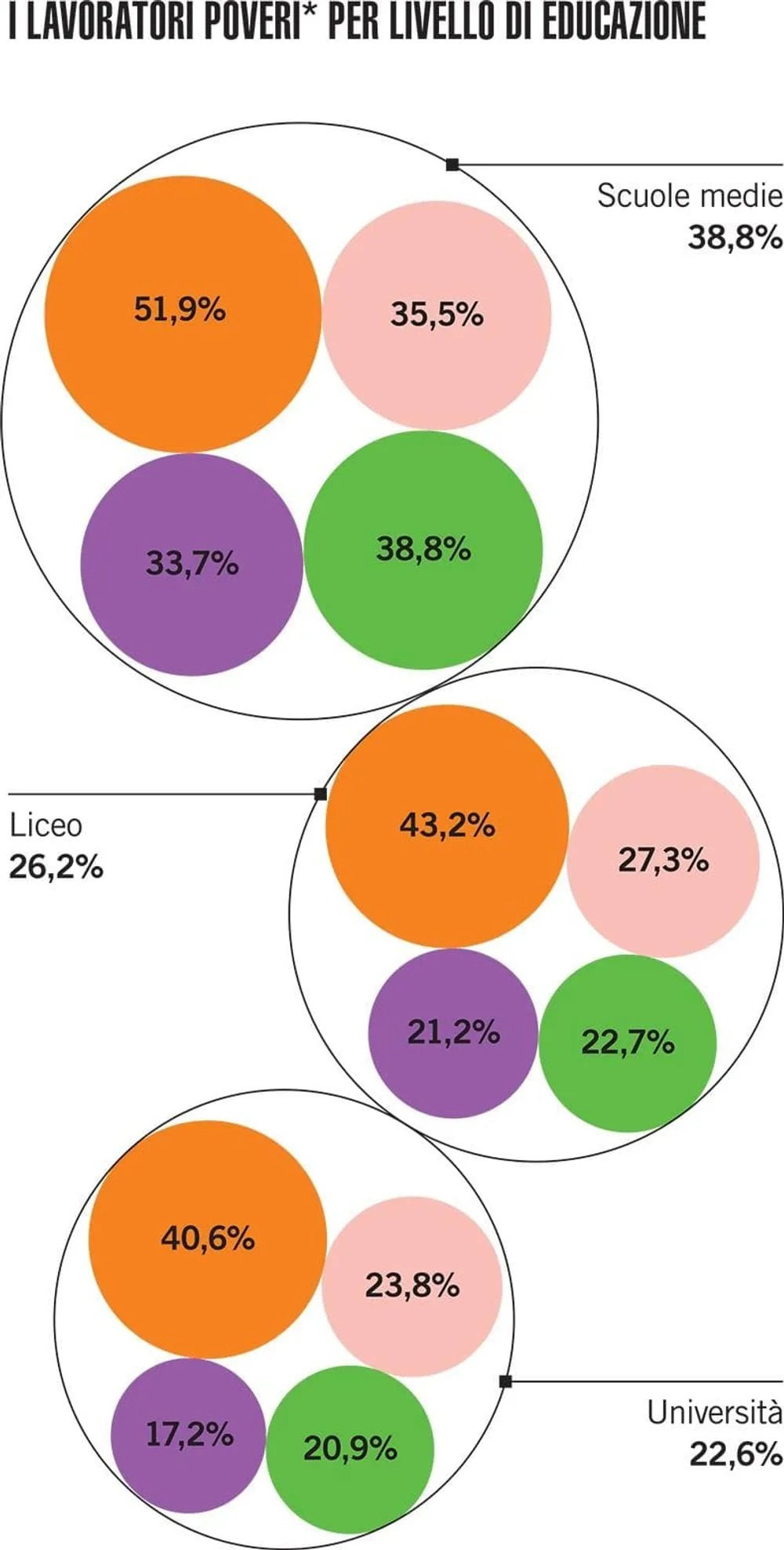

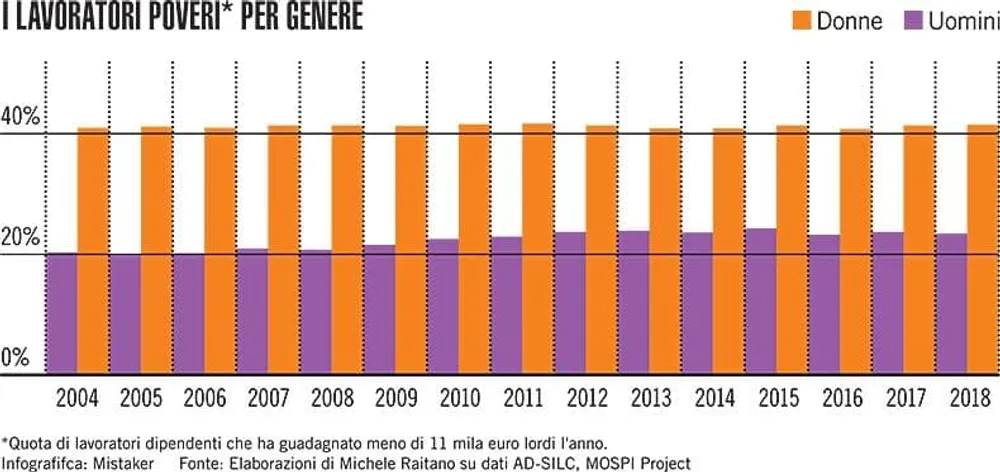

Sventolando la bandiera della flessibilità, la stabilità del mercato del lavoro è stata presa a picconate prima dal pacchetto Treu nel 1997, poi dalla Legge Biagi del 2003 e affondata dal Jobs Act nel 2014. Se l’obiettivo era rendere più elastico il mercato del lavoro, in linea con i parametri europei, è mancata totalmente la capacità di puntellare tale flessibilità con adeguati ammortizzatori sociali e politiche attive, così come avviene nel resto d’Europa: «Questo ha creato un’enorme disuguaglianza fra generazioni», spiega l’economista Raitano che, dati alla mano, osserva un netto scivolamento dei salari medi degli under 40 verso il basso, specialmente per coloro che hanno raggiunto titoli di studio elevati e sono rimasti impigliati nella giungla delle partite Iva, del part-time involontario e dei contratti a termine.

«Di più, il divario generazionale spiega solo il 12 per cento della disuguaglianza in capo alle giovani generazioni», spiega Raitano, che racconta come il vero problema sia il blocco dell’ascensore sociale: «I dati ci dicono che a parità di livello scolastico, chi nasce in una famiglia agiata ha più possibilità di raggiungere lo stesso status sociale dei genitori, mentre coloro che provengono da famiglie povere hanno buone probabilità di restare tali». Dunque, per i giovani la disuguaglianza non è solo intergenerazionale, ma anche intragenerazione: «Vale a dire che i giovani non sono tutti uguali. È in questo ambito che mancano totalmente misure ad hoc. Fra le riforme strutturali da avviare nel Recovery Fund, ad esempio, si potrebbe dare il via a un massiccio piano di assunzioni nella Pubblica Amministrazione, che tenga conto del merito dei candidati; e puntare moltissimo sull’innovazione, un campo in cui i giovani avrebbero molto da dire», spiega l’economista.

Poi bisognerebbe rivedere il sistema dei sussidi di disoccupazione, che dipende dalla vita lavorativa precedente. Infatti l’importo e la durata della Naspi, cioè l’indennità di disoccupazione, varia in base al salario precedente e alla continuità lavorativa: «Chi guadagna poco e ha carriere discontinue avrà ammortizzatori sociali miseri», spiega l’economista. È ancora una volta la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ad aver istituito una Commissione per la revisione della cassa integrazione, tuttavia gli esiti di quel tavolo tecnico arriveranno non prima del 2021 e le tematiche sul piatto sono così varie che solo in minima parte toccano la questione giovanile. Mentre, per quanto riguarda la riforma del Mercato del Lavoro, l’ultimo intervento è il decreto Dignità introdotto dall’ex ministro Luigi Di Maio, che ha lasciato intatta la questione giovanile. E all’orizzonte non si prevedono ulteriori modifiche.

IL COSTO DEI FIGLI

L’assenza di misure di sostegno alle nuove famiglie ha portato a un calo di un quarto delle nascite nell’ultimo decennio. Lo certifica l’Istat: i nuovi nati erano oltre un milione nel 1964, poco meno di 600 mila nel 2008, crollati a 420 mila nel 2019 e dovrebbero essere 400 mila nel 2021. Questo provoca gravi problemi di tenuta dell’intero sistema perché, se già oggi ci sono 33 ultrasessantenni a carico di cento italiani in età attiva, fra trent’anni l’accollo sarà doppio. Bene dunque l’approvazione alla Camera, avvenuta il 21 luglio e con voto unanime, del disegno di legge delega Del Rio-Lepri, detto anche Family Act, sull’assegno unico per i figli a carico: «La riforma consente di superare le immotivate iniquità del sistema esistente che, per via della miriade di misure (assegni familiari, vari bonus bebè, detrazioni, assegno per le famiglie povere e altro) crea enormi disuguaglianze, ad esempio, tra lavoratori dipendenti e autonomi. Nell’assegno unico le regole sono uguali per tutti: lo riceve ogni famiglia con almeno un figlio a carico sino a 21 anni. L’importo aumenta al crescere del numero dei figli e in presenza di disabilità, mentre decresce per le famiglie più agiate», spiega Cristiano Gori, docente di Politica Sociale all’Università di Trento, che prosegue: «Non è ancora stata definita l’entità dell’assegno, ma si prevede un aumento dei fondi annui tra i sei e gli otto miliardi, così da superare la tradizionale arretratezza italiana in materia».

Ed è qui che nascono i problemi, perché di questa riforma si parla da trent’anni e non è mai giunta a compimento perché si è sempre incagliata sulla carenza di finanziamenti. «È un archetipo di riordino molto annunciato e mai realizzato. Si tratta inoltre di un’innovazione che, da sola, non basta per recuperare i ritardi accumulati dall’Italia. Bisognerebbe anche rafforzamento degli asili nido e il sistema dei congedi». Per altro il cosiddetto Family Act non può essere finanziato dal Recovery Fund perché, come spiega Gori, è di tipo strutturale e interessa il sistema di spesa e tassazione corrente: «D’altra parte alcune voci della prossima legge di bilancio potranno essere finanziate attraverso il Recovery Fund, liberando risorse per sostenere l’assegno unico». Dunque, anche il welfare su misura delle famiglie rischia di non essere una priorità per il 2021, tanto più che, politicamente, non offre risultati a breve termine: «Se fosse introdotto consentirebbe alle famiglie con figli di vivere meglio, ma servono altre importanti condizioni, a partire da una minore incertezza sul futuro, per spingere le famiglie a fare più figli».

LA FORMAZIONE AL PALO

Infine la formazione, specialmente quella continua, che va oltre l’educazione scolastica e universitaria. Ennesimo punto dolente per il paese, come spiega l’economista dell’Ocse, Alessia Forti: «La partecipazione alla formazione continua è aumentata del 130 per cento nell’ultimo decennio, più che in altri paesi Ocse. Ma solo un giovane adulto su cinque si forma e sei aziende su dieci (per lo più di grandi dimensioni) offrono percorsi di aggiornamento ai dipendenti», peggio di noi fanno solo Polonia, Ungheria e Grecia. Inoltre chi ha basse competenze, ha uno stipendio basso ed è precario si forma meno dei lavoratori high-skilled e già ben inseriti nel mercato del lavoro. «In Italia manca una cultura della formazione.

Le imprese sono per lo più piccole, a conduzione familiare, hanno un basso contenuto tecnologico, bassa produttività e non considerano la formazione come uno strumento strategico per aumentare la loro competitività e la produttività dei loro lavoratori». Del resto a sei lavoratori su dieci la formazione non interessa, mentre chi vorrebbe rimettersi in gioco dice di non avere tempo e risorse, dal momento che il 28 per cento dei partecipanti contribuisce finanziarmene al costo della formazione, la percentuale più alta tra i paesi Ocse, dopo la Grecia. «Negli ultimi anni i governi hanno effettuato dei prelievi al contributo dello 0,30 per cento in busta paga normalmente destinato ai Fondi Interprofessionali. Nel 2017, solamente il 58 per cento dei contributi versati sono stati sfruttati per corsi di formazione», dice l’economista Forti, che continua: «Inizialmente i trasferimenti sono stati utilizzati dai governi per finanziare misure di welfare nel contesto della crisi economica, dal 2015 in poi i prelievi sono diventati strutturali», senza indicarne l’utilizzo.

Anche il tipo di formazione non è quella adeguata per favorire la produttività e l’aumento dell’occupazione. Dice l’Ocse che la formazione obbligatoria, relativa alla sicurezza sul lavoro, occupa tre ore di formazione ogni dieci, il triplo che in Danimarca: «Quella formazione sarebbe stata fornita anche senza quel supporto finanziario, questo è uno spreco dei Fondi Interprofessionali», dice l’economista.

La formazione, del resto, è materia regionale ed esistono 20 sistemi diversi, che per lo più sono strutturati per rispondere alle esigenze dell’offerta, non della domanda: «Significa che non rispecchia ciò di cui le imprese e i lavoratori hanno bisogno, bensì ciò che gli organismi di formazione sono in grado di offrire. In parte, questo è dovuto al fatto che imprese e lavoratori fanno fatica ad identificare i fabbisogni di competenze, di conseguenza utilizzano corsi di formazione preconfezionati, a catalogo», altrimenti non si spiegherebbe perché la Regione Lombardia nel suo catalogo di oltre 500 corsi a disposizione, finanzi addirittura un corso avanzato per coadiutore del gatto e del coniglio, mentre Regione Lazio sborsi quattrini per una miriade di corsi per tatuatori ed estetisti, mestieri utili, ma che non aiutano a rispondere alla carenza di tecnici lamentata dalle aziende manifatturiere.

«Mancano sistemi di verifica dei livelli di qualità, come quelli usati nelle scuole e nelle università e prolificano gli enti di formazione che non rispondono alle esigenze del mercato del lavoro». L’Ocse da tempo ha denunciato queste lacune e fornito indicazioni per sostenere un sistema formative efficiente, ma una riforma complessiva vorrebbe dire mettere d’accordo tutte e venti le Regioni o spostare la competenza e la sorveglianza a livello centrale. Anche in questo caso, ogni tentativo di intervento avviato in passato è stato vano. È come un infinito gioco dell’oca, ogni volta che si finisce sulla casella “riforme per i giovani”, si torna a quella “Inizio”. Del resto i giovani sono giovani. Possono aspettare.