La Germania è stata la regista che ha portato dopo anni al consenso tra negoziatori cinesi ed europei. Oltre alla cancelliera Angela Merkel, è tedesca la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, tedesca la direttrice del “ministero” europeo del Commercio, Sabine Weyand, spregiudicata eminenza grigia anche dell’accordo su Brexit, tedesco pure il direttore della Camera di commercio europea a Pechino, Joerg Wuttke. E, dicono gli osservatori, proprio la Germania sarà la vera beneficiaria dell’accordo. Le sue aziende, le cui esportazioni verso la Cina rappresentano oltre la metà del totale europeo, potranno produrre e vendere auto elettriche in Cina senza più bisogno di firmare joint venture con partner locali.

A pagare il prezzo dell’abbondanza economica tedesca saranno però tutti i cittadini europei: l’accordo è stato raggiunto ignorando di fatto ogni istanza relativa ai diritti umani, al rispetto dello stato di diritto e allo strapotere geopolitico della più grande dittatura al mondo. Sul piano dei diritti dei lavoratori poi l’Unione europea ha ottenuto da Pechino solo l’impegno «a fare sforzi continui» per la ratificazione delle convenzioni internazionali sul bando dei lavori forzati. In pratica, i campi di rieducazione e lavoro forzato in cui è costretta la minoranza etnica musulmana degli Uiguri nella provincia orientale dello Xinjiang potranno andare avanti con il placet europeo. «È un totale controsenso storico», dice al telefono Raphael Glucksmann, intellettuale ed eurodeputato socialista francese molto attivo sul fronte dei diritti umani: «Non solo è un passo falso sul piano etico e morale ma anche un grave errore politico e strategico. Non è il momento di firmare accordi con la Cina».

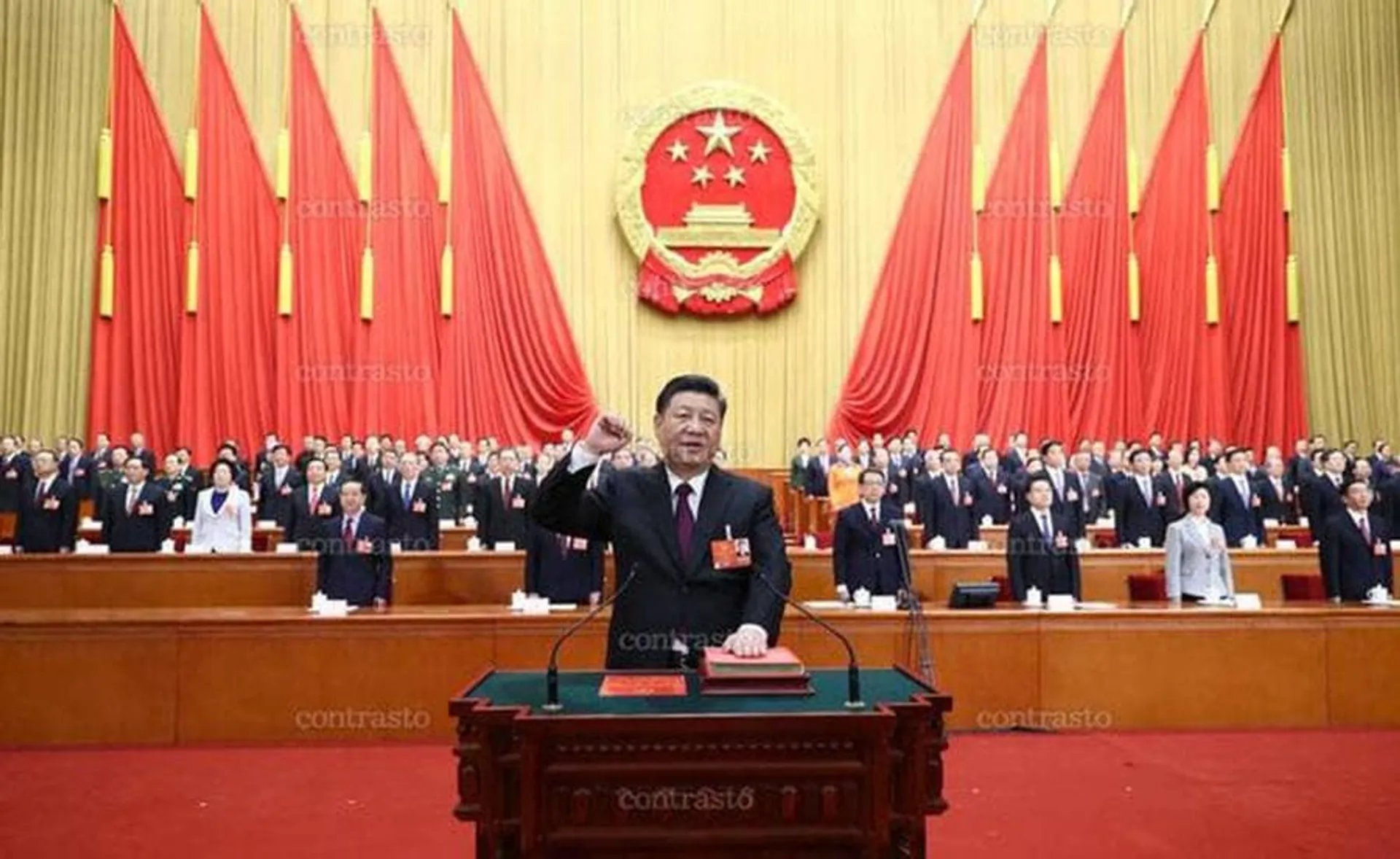

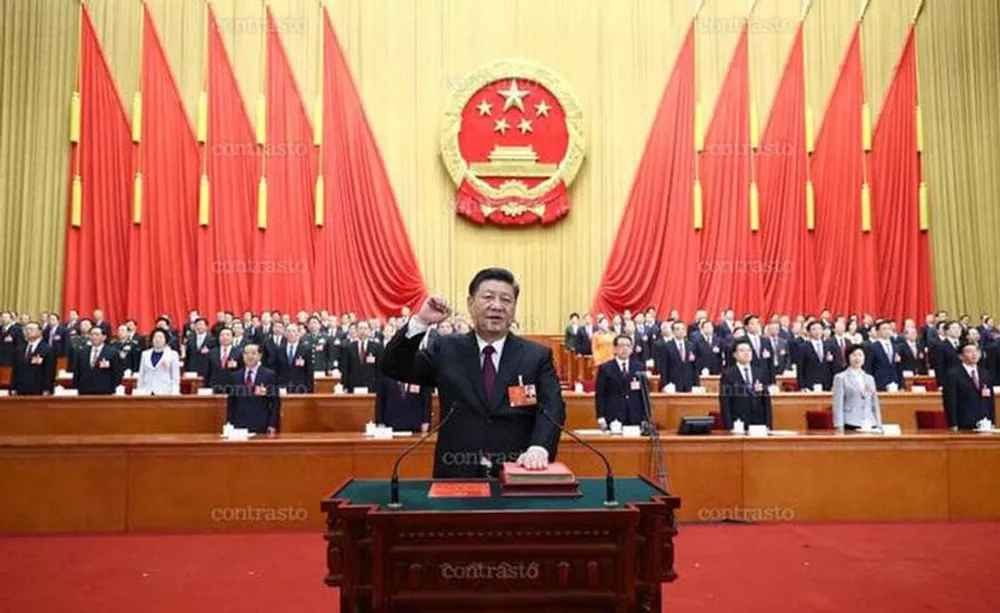

Per Merkel, che in autunno lascerà la guida del Paese dopo 15 anni, era però l’unico, insperato, momento possibile. Lo scorso giugno la Germania aveva accennato al fatto che nei sei mesi di presidenza, dopo avere condotto in porto il Recovery fund e la Brexit, avrebbe voluto un accordo con la Cina. Ma sembrava più un desiderio che un obiettivo. Poi però, complici l’uscita della Gran Bretagna dalla cabina di regia europea e l’atteggiamento del presidente americano Donald Trump, ugualmente ostile verso Cina ed Europa, la Commissione europea ha preso a dichiararsi “strategicamente indipendente”, ansiosa di essere percepita come equidistante tra America e Cina. Così il presidente Xi Jinping e Merkel hanno colto l’attimo, ovvero quella manciata di settimane che separavano la vittoria di Joe Biden dal suo insediamento alla Casa Bianca. Xi voleva la vittoria geopolitica: portare l’Europa all’interno dell’orbita cinese, allontanandola dagli storici alleati transatlantici. Merkel mirava a completare la strategia economica ideata dal suo mentore politico Helmut Kohl: fare prosperare l’industria tedesca legandone i destini alla crescita cinese. Una strategia questa che, fino ad oggi, si è dimostrata vincente perché nell’anno della pandemia Berlino ha visto le esportazioni crescere a due cifre e il Pil diminuire della metà di quello francese o italiano. Ma che non è detto sia sostenibile nel lungo periodo, con una Cina che punta all’autosufficienza in campo scientifico e tecnologico.

Il testo dell’accordo non è stato ancora reso pubblico, lo sarà nei prossimi dieci giorni. A stare alle informazioni fornite dalla Commissione, il Cai (Comprehensive Agreement on Investment) dovrebbe minimizzare la discriminazione delle aziende europee in Cina, assicurare una maggiore trasparenza delle informazioni relative agli investimenti, regolamentare gli aiuti di stato alle aziende cinesi, limare il trasferimento forzoso di tecnologia da parte delle imprese occidentali, assicurare la sostenibilità sia ambientale sia sociale degli investimenti e stabilire un sistema di risoluzione delle dispute tra Stati (ma non tra privati). «Sulla Cina siamo determinati a riequilibrare la nostra relazione commerciale e a raggiungere una maggiore reciprocità», ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel: «Una volta ratificato, il nostro accordo darà finalmente alle nostre aziende accesso a mercati prima chiusi».

I dubbi che le ambiziose intenzioni si potranno trasformare in realtà sono tanti e giustificati. «Si era partiti nel 2013 con l’intento di ottenere una reciprocità tra mercati, costringendo la Cina ad adeguarsi allo stesso livello di apertura della Ue, ma una vera reciprocità non è stata raggiunta», dice Lucrezia Poggetti del think-tank tedesco Merics, sottolineando quanto siano cambiati i rapporti di forza da allora. «Inoltre sul piano della sostenibilità le indicazioni dell’accordo non sono vincolanti, e non è chiaro con che strumenti Bruxelles potrà obbligare Pechino a rispettare i patti, senza contare che sarà difficile che ottenga davvero trasparenza sulle sovvenzioni di Stato visto che sarà Pechino stessa a fornire le informazioni». Insomma, nonostante il tono trionfale con cui è stato annunciato, più che un tradizionale accordo commerciale appare come il tentativo in extremis da parte del Big business di portare a casa qualche vantaggio in più, a ogni costo. Per di più con un orizzonte temporale limitato.

Un recente studio del think-tank Bertelsmann Stiftung ha avvertito che se la strategia “Made in China 2025” di Xi avrà successo, l’industria meccanica tedesca vedrà le sue esportazioni cinesi scendere dai 18 miliardi del 2019 ai 13 del 2030. Si tratta di un calo in linea con il mutamento degli equilibri economici: quando, pochi anni fa, la Ue e gli Usa negoziavano l’odiato accordo di libero scambio, il Ttip, per cercare di fare fronte comune contro la Cina, le loro due economie rappresentavano il 50 per cento dell’economia globale. Oggi contano per il 43 per cento. «Pensare che l’economia cinese cambierà su richiesta della Ue è molto naif», dice da Washington Dalibor Rohac, esperto di Unione europea e relazioni transatlantiche per l’American Enterprise Institute: «L’Europa avrebbe dovuto aspettare l’insediamento della nuova amministrazione americana, la più pro-Europa dai tempi di George W. Bush. Fare fronte comune con gli Usa è l’unico modo per affrontare l’espansione cinese. I trattati bilaterali non sono più sufficienti».

Le radici del problema di qualsiasi accordo con la Cina affondano nella realtà di un Paese in cui non esiste un potere giudiziario indipendente a cui appellarsi, in cui gli aiuti di Stato e la distorsione del mercato fanno parte integrante della politica industriale pubblica e in cui la realtà è manipolata in base alle esigenze politiche dei vertici. Inoltre Pechino non si è mai dimostrata potenza rispettosa delle regole comuni e degli impegni assunti. Al contrario, ha preso ad usare la sua crescente forza economica per eliminare qualsiasi ostacolo di natura politica e punire puntualmente chi non si sottomette ai suoi desiderata. L’esempio più recente è quello dell’Australia, per molti anni Paese filocinese anche per motivi geografici, che, nonostante abbia firmato nel 2015 un ampio accordo di libero scambio con la Cina, si è ritrovata nel 2020 con dazi dell’80 per cento sull’orzo, suo principale prodotto di esportazione in Cina, e addirittura del 200 per cento sul vino. La colpa di Canberra è stata quella di avere fatto infuriare Pechino con la richiesta dell’apertura di un’indagine indipendente sulle origini del coronavirus emerso nella città di Wuhan, dopo averla già contrariata con il blocco di due tentativi di acquisizione di una società elettrica australiana nel 2016, con il bando su Huawei nel 2018 e con il finanziamento di un centro studi contrario alla propaganda del partito comunista.

Sempre lo scorso autunno, Pechino è venuta meno perfino agli storici accordi siglati tra Cina e Gran Bretagna il 19 dicembre 1984. Nella dichiarazione congiunta con cui Londra le cedeva la sovranità su Hong Kong a partire dal primo giugno 1997 era stabilito che per 50 anni, cioè fino al 2047, Hong Kong avrebbe mantenuto il suo stile di vita e il suo sistema capitalista, in accordo col principio “Un Paese, due sistemi”. Invece, con l’estensione della legge sulla sicurezza nazionale ad Hong Kong e la soppressione di qualsiasi movimento politico, l’anno scorso Pechino si è rimangiata la parola firmata nel momento che ha ritenuto più conveniente e, tra l’indifferenza delle istituzioni europee, ha spedito in carcere decine di giovani politici dell’ex colonia britannica.

«Che razza di messaggio politico lancia questo accordo con la Cina?» si chiede Glucksmann. «Un messaggio opposto a tutto quello che ci siamo detti in questi mesi sulla sovranità industriale europea e sull’esigenza di una nostra indipendenza strategica. Un messaggio opposto anche alla questione dei diritti umani che ci raccontiamo essere uno dei valori fondamentali dell’identità europea: invece facciamo affari con chi allestisce campi di lavoro forzato e imprigiona gli attivisti politici. I dirigenti europei hanno preso una strada sbagliata».

Ma non è detto che l’accordo con la Cina verrà ratificato così come è stato negoziato. Per esserlo dovrebbe essere approvato sia dal Consiglio sia dal parlamento europeo. E se i capi di Stato hanno finora mosso solo tiepide obiezioni, l’opposizione da parte dei cittadini di mezza Europa, su cui conta un parlamento in cui sia i gruppi di destra che di sinistra sono in maggioranza ostili all’accordo, potrebbe influenzare il voto finale. Il tempo c’è. Le votazioni di ratifica non dovrebbero avvenire prima delle elezioni tedesche in autunno, che, tra l’altro, potrebbero portare alla formazione di un governo di coalizione con i Verdi, portabandiera dei diritti umani e della sostenibilità sociale e ambientale.

Saranno i prossimi mesi a dire se i valori costitutivi dell’Unione europea rappresentano ancora il Dna della nostra identità comune. O se invece sono diventati strumento di propaganda pubblica. Alla cinese.