Un altro attacco, con droni assassini che seminano bombe tra i civili. Il nord dell’Iraq continua a non conoscere pace. L’Isis è stato sconfitto sul campo ma il territorio resta diviso tra etnie e soprattutto interessi internazionali che cercano di manipolarle. In mezzo, popoli con storie antichissime e identità forti, capaci di guardare al futuro cercando strade nuove di convivenza. Michele Rech Zerocalcare è appena rientrato da un viaggio in quei territori, accolto subito da un’altra terribile notizia.

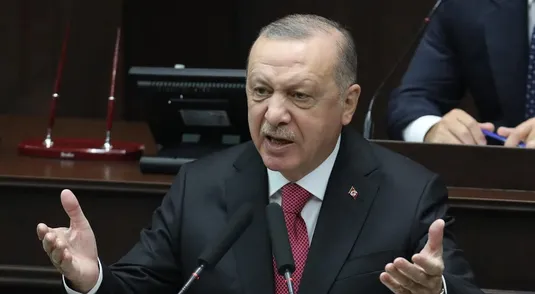

Il campo di Makhmur nel nord dell’Iraq è stato bombardato da Recep Tayyp Erdogan. Tu eri lì pochi giorni fa. Cosa è successo?

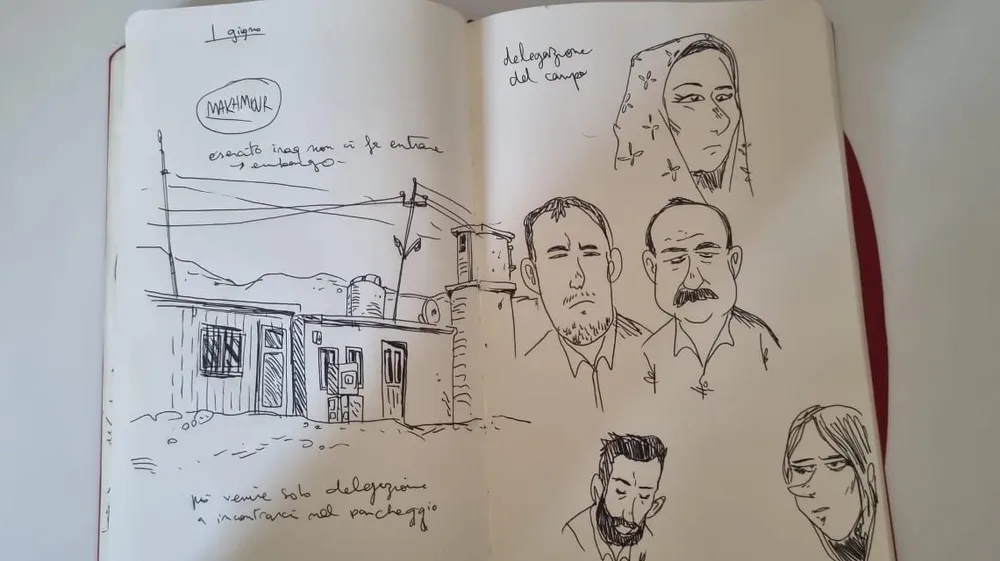

“Ho saputo delle tre persone uccise in un attacco di droni turchi appena atterrato a Roma. È una cosa che ti scuote. Quello è un campo gigantesco, ci vivono più di 15mila persone ed è sottoposto a continui bombardamenti. Ed è incredibile che le Nazioni Unite non abbiano ancora detto niente: il campo fa riferimento a loro, perché formalmente dipende dall’Alto commissariato Onu per i rifugiati. È sorto in mezzo al deserto, con l’esodo massiccio di curdi dalla Turchia negli anni Novanta dopo i raid di Ankara che distrussero una serie di villaggi. Noi non siamo riusciti ad entrarci perché viene tenuto sotto embargo: non lasciano passare nemmeno le ambulanze. Dopo una lunga trattativa, è uscita una piccola delegazione curda con cui ci siamo incontrati nel parcheggio esterno e almeno siamo riusciti a consegnare i medicinali”.

Checkpoint all’ingresso del campo di Makhmour

Perché i turchi continuano a bombardarlo?

“Gli abitanti del campo rifiutano di vivere nelle condizioni di profughi bisognosi di aiuto: le persone si sono organizzate infatti secondo il modello di confederalismo democratico, un modello di organizzazione sociale innovativo che è esattamente quello che la Turchia vuole distruggere. Erdogan vuole attaccare le montagne nel nord dell’Iraq perché sono lo scheletro della resistenza. La loro caduta sarebbe la caduta di tutto il progetto di confederalismo democratico. L’idea di Erdogan è quella di un ritorno all’Impero Ottomano. Anche la scelta delle date degli attacchi ha sempre una valenza simbolica: l’ultimatum che preludeva ai bombardamenti è stato lanciato nel giorno del genocidio armeno”.

Perché sei tornato in Iraq e dove sei andato?

“Sono partito per raggiungere la regione del Shinjar nel Nord dell’Iraq. È il posto dove abitano gli Yazidi, che sono stati massacrati dall’Isis nel 2014 in quello che l’Onu ha definito un genocidio. Hanno costruito un modello di società condivisa, ecologica e paritaria, con la speranza di ottenere un riconoscimento ufficiale, ma ora tutto rischia di concludersi nel sangue”.

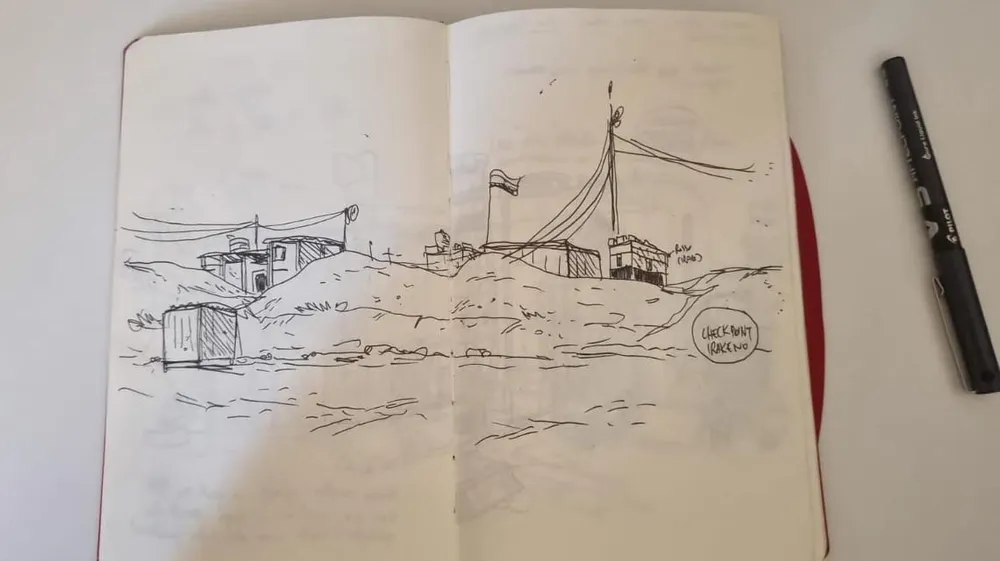

Checkpoint alle porte di Tel Amar

Cosa sta succedendo?

“Su pressioni della Turchia che non vuole che esista questa enclave, il governo iracheno e quello curdo-iracheno gli hanno intimato di sciogliersi e consegnare le armi. Ma loro non si fidano perché quando c’era l’Isis a massacrarli, queste autorità li hanno abbandonati: gli unici che li hanno difesi, riuscendo ad aprire un corridoio per farli fuggire, sono stati invece i curdi del Pkk”.

Cosa hai trovato in Shinjar?

“Intanto non sono partito da solo come un matto, ma all’interno di un progetto più articolato con l’associazione “Verso il Kurdistan” che ha l’obiettivo di aprire un ospedale. C’erano anche il regista Manolo Luppichini e la giornalista Chiara Cruciati, perché nessuno vuole documentare quello che sta succedendo lì. Tra gli Yazidi si è creato un grande senso di gratitudine nei confronti del Rojava, tanto che molti di loro sono entrati nelle “Unità di protezione popolare curde”. In particolare, moltissime donne rese schiave dall’Isis e poi liberate, sono entrate nell’Unità di difesa delle donne, una milizia femminile. Le donne yazide dopo i traumi subiti stanno costruendo una centralità con ruoli paritari. In tutta la zona liberata hanno adottato il sistema di confederalismo democratico curdo che prevede presidenza e copresidenza maschile e femminile, un sistema assembleare e le unità militari maschili e femminili autogestite”.

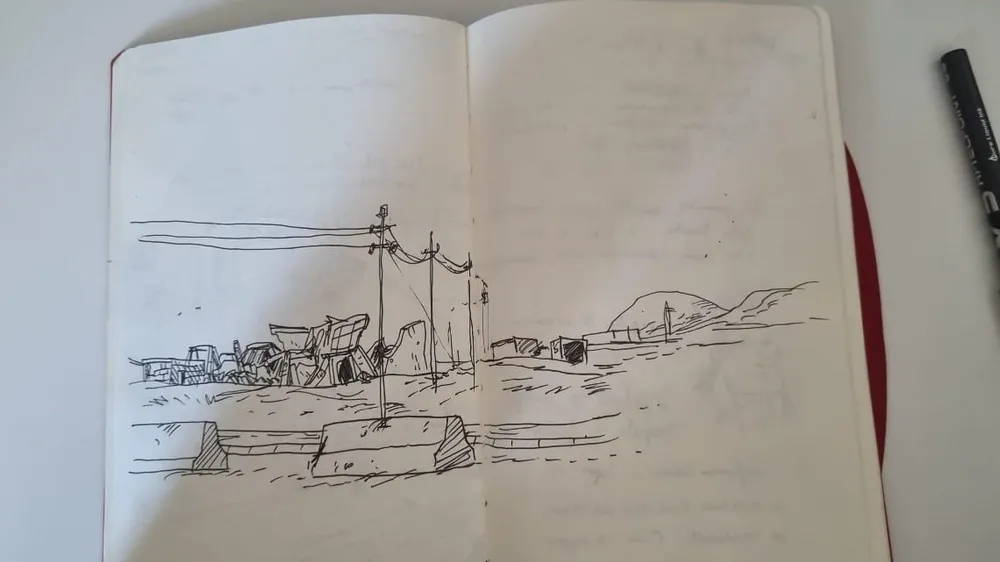

Checkpoint alle porte di Mosul

Cosa hai disegnato di più in questo viaggio?

“Check point. In questi dieci giorni ne abbiamo attraversati tanti e sono il segno di tanti piccoli feudi, una rappresentazione plastica di quanto siano preda delle influenze straniere: ci sono le milizie sciite che rispondo all’Iran, quelle più vicine alla Turchia, altre legate agli americani. A seconda delle fazioni pretendono un altro tipo di pezzo di carta per lasciarti passare. Il viaggio è stato molto difficoltoso perché venivamo bloccati ad ogni checkpoint nonostante avessimo un visto regolare dell’ambasciata irachena, ma questa autorità spesso non è riconosciuta. E poi ci sono le facce che si portano appresso un dolore. Qui tutti hanno subito cose orribili, ma negli sguardi degli yazidi c’è qualcosa di più profondo: un trauma collettivo. Sanno di essere sopravvissuti a uno sterminio. Volevano cancellare la loro identità. Questo lo cogli nello sguardo di chi incontri e allora inizi a capire anche cose che sembrano a noi strane, come quella che si sposano solo tra yazidi per non estinguersi”.

I curdi dicono: “Abbiamo un solo amico e sono le montagne”. Sono delusi dall’atteggiamento dell’Occidente? Si sentono traditi?

“In realtà i curdi non si sono mai fidati, sanno bene che le alleanze strategiche cambiano a seconda degli interessi. Nessuno si fa delle illusioni, pensano sempre di relazionarsi con i popoli più che con gli Stati”.

Strada per Mosul

La resistenza dei curdi ci ha fatto scoprire la loro rivoluzione nel Rojava. Un confederalismo democratico fatto di liberazione femminile, ridistribuzione del reddito, convivenza tra culture e religioni. Tu cosa hai imparato?

“Mi sono levato di dosso degli stereotipi. Quando mi hanno iniziato a raccontare quello che stavano facendo in questi territori, ho pensato fosse qualcosa per noi molto lontano, da vedere attraverso delle lenti con la fascinazione dell’esotico. Mentre con i miei occhi ho imparato che queste cose sono vere, sono cambiamenti sociali concreti anche in zone che per migliaia di anni hanno conosciuto solo autoritarismo. È un mese che stiamo assistendo allo scontro tra Palestina e Israele, a discorsi di convivenza impossibile. Ci sembra che quella parte di mondo sia un quadrante di odi infiniti che non si ricomporranno mai. In Iraq e Siria ci sono campi profughi con i familiari dell’Isis, focolai di rancore con bambini che rischiano di riprodurre altro odio. Dovremmo tener presente che ci sono esempi differenti di come si convive là dentro. Esperimenti veri di un diverso modo di vivere che durano da anni e che dovremmo valorizzare. E invece facciamo finta che non esistano perché la parcellizzazione di quei territori ci fa comodo per spartirci le risorse”.

Colloquio con la rappresentante del Pade, partito ezida per la libertà e la democrazia, sopravvissuta al massacro

“L’unica cosa è ricordarci il senso di quello per cui stiamo resistendo”, dice una combattente nel tuo fumetto ‘Kobane calling’. Combattere insieme per qualcosa. C’è un orizzonte comune verso cui andare?

“Ho l’impressione che il motivo per cui mi sono appassionato alla causa curda sia perché apre un orizzonte. Viviamo attraversati da tante crisi, molti di noi non riescono a trovare un posto nel mondo e ad avere un’esistenza dignitosa e non riusciamo a trovare un’uscita. Le risposte occidentali mi sembrano insufficienti. La visione curda invece ci offre una chiave che può essere condivisa di convivenza tra diversi, di giustizia sociale, equità, di rapporto ecologico con la natura. Forse non la possiamo importare così, “para para” come si dice a Roma, ma possiamo declinarla per mettere in discussione quello che non va e fare i conti con le nostre storture”.