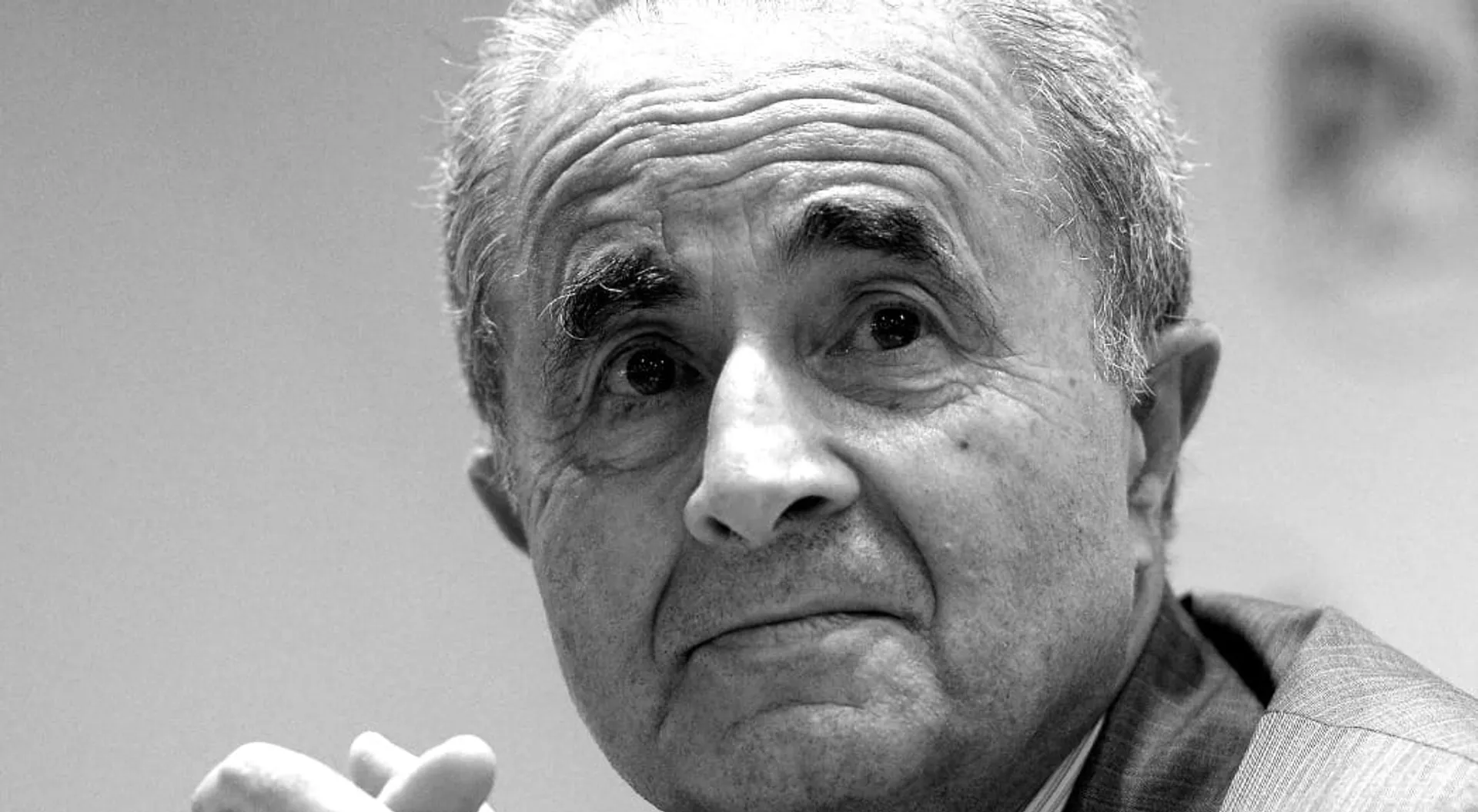

Meglio perdere che perdersi. Il centrosinistra italiano ha preferito non ascoltarlo, e si è perduto, senza evitare di perdere. Il professor Arturo Parisi compie 80 anni il 13 settembre, ha studiato la politica per decenni, l’organizzazione dei partiti, le leggi elettorali, poi, come racconta, ci è cascato dentro. All’inizio degli anni Novanta, quando il sistema politico arrivò a dilaniarsi tra «l’istinto di conservazione e un’oscura volontà di auto-distruzione», come scrisse il suo amico Edmondo Berselli, il professore aiutò Mario Segni a raccogliere le firme per i primi referendum sulla legge elettorale maggioritaria. Poi le sue invenzioni: l’Ulivo di Romano Prodi, le primarie. Le uniche vittorie del centrosinistra, nel 1996 e nel 2006. E i due governi di Prodi, nati dal il voto degli elettori e caduti in Parlamento, non è più successo. Il ministero della Difesa, da cui, parlando con Gigi Riva sull’Espresso, avvertì che in Afghanistan non si poteva vincere. Al testardo professore sardo è capitato spesso di perdere. Ma non si è mai perso.

Che cosa ha significato studiare la politica e poi vederla dall’interno?

«Più o meno quello che capita a uno che da uno scoglio osserva il mare agitato, e a causa di un cavallone imprevisto finisce tutto d’un tratto in acqua, bello e vestito. Ricordo che Beniamino Andreatta ai tempi del Mulino negli anni delle infinite chiacchierate notturne - era più o meno mezzo secolo fa - muovendo dalla sua prima esperienza diretta della azione politica, mi metteva in guardia. “A furia di frequentare i malati per studiare la malattia si finisce per prenderla”. E infatti la presi. E dire che l’attrazione del mare in tempesta e allo stesso tempo la paura di finirci dentro avevano accompagnato la mia formazione in quel fin troppo celebrato “distretto produttivo” della politica della mia Sassari, che in un quadrato di trecento metri quadri mi aveva consentito di osservare da vicino esponenti di tutti i tipi e di tutti i colori. È così che, facendosi largo tra la osservazione non partecipante e la partecipazione non osservante, si impara a cercare la strada. A cercare e a cercarsi. O, almeno, a non perderla e a non perdersi. Imparando che senza partecipare non si riesce a vedere, e che, se non si riesce a difendere la capacità di vedere, partecipare è rischioso».

La politica è una scienza con le sue regole?

«Scienza è un parolone. Soprattutto in un campo dove gli umani sono al contempo soggetti della azione e oggetti della conoscenza. Ma di certo, se non proprio regole, ci sono delle ricorrenze delle quali sarebbe utile tener conto».

Quindi dipende dalle persone. La politica è soprattutto antropologia, psicologia.

«Una delle lezioni che mi è toccato approfondire di più è che la politica è per eccellenza il regno del “chi”, non del “che cosa”. È a partire dalle convenienze dei “chi” che le cose si impongono o sono dimenticate. È a partire dal “chi” che le “cose” sono dette giuste o sbagliate. Poco male se il “chi” è espressione o corrisponde ad aggregati sociali. Siano essi figli di conflitti di classe, religiosi, culturali, territoriali o riconducibili alla demografia. Ma purtroppo siamo finiti in un passaggio nel quale è politica solo quello che fanno i politici, e i politici sono sempre di più quelli che della politica hanno fatto o si sono trovati a fare la loro professione. Quelli che di politica vivono e che di politica intendono continuare a vivere. A tempo indeterminato. Non riesco ad accettare che nel lessico dominante quando diciamo politica intendiamo quello che fanno, hanno fatto o non fatto i politici. E quindi che tutto quello che gli altri “animali politici” fanno non sia in alcun modo degno di nota, mentre la politica è ridotta ad una eterna schermaglia priva di progetti ulteriori, è prodotta dalla banale necessità di durare. Una schermaglia che o è spettacolo o è noia. Quanti con Rino Formica ritengono che questa politica sia sangue e merda, non possono che concludere “viva la merda”. Anche a me il sangue non piace, ma, me lo faccia dire, sento il dovere di chiamare merda la merda».

La sua più grande vittoria sono considerate le primarie. Ma le hanno anche attribuito la sconfitta sui numeri in Parlamento, quando nel 1998 il governo Prodi cadde per un solo voto.

«Dice bene: considerate. È la guerra che conta. Lasci stare le singole battaglie. Sia con le primarie, che con Prodi ho ingaggiato, ma al momento tutt’altro che vinto. Sia la caduta del governo dell’Ulivo che fu persa da noi ma soprattutto dagli altri. I conti si fanno dopo e sono quelli che sono. Sono i disegni che si fanno prima. Fu soprattutto il totale del disegno a non tornare. Nonostante la caduta fosse stata prevista in un altro tempo e in un altro modo, e a dispetto dei suoi tentativi di salvare il governo in un momento imprevisto, il povero D’Alema si trovò a difendersi dall’accusa di avere intessuto una trama banale e non invece di aver alimentato una profonda contraddizione politica. La verità è che l’incidente era stata la nascita dell’Ulivo, e non come lui provò a dare ad intendere la sua caduta».

Qual è stata la sconfitta, allora?

«Nel 1998 non potevamo che accettare la sfida di Bertinotti, accadesse quel che doveva accadere. Esattamente come poi per la sfiducia del 2008. Come accade ai governi nati dal voto degli elettori: in Parlamento e avanti agli occhi dei cittadini. Prodi lo ha spiegato più volte. Ma invano. È comprensibile che i capi partito legati alla democrazia che affida i governi alle trattative tra i partiti, si rifiutino di comprendere la logica che guida la democrazia fondata sulla scelta dei cittadini. E che i professionisti del calcio considerassero un errore da dilettanti giocare con le mani come capita a quel gioco sconosciuto che è il basket!».

Lei è considerato l’inventore dell’Ulivo. Cosa resta di quell’esperienza? Il Pd di Letta ne rivendica la radice.

«Prima bisognerebbe mettersi d’accordo su cosa sia stato l’Ulivo. Se fosse per il rametto disegnato da Andrea Rauch e per il nome ci metteremmo presto d’accordo, e ancor di più per la leadership di Prodi al quale l’impresa è intestata. Su cosa l’Ulivo sia stato nella realtà è invece una cosa diversa. Molto diversa. Nonostante l’elenco di titoli, ai quali lei ha dato un contributo importante, i più preferiscono onorare il suo mito tanto più quanto più hanno qualcosa da farsi perdonare nella realtà. Ecco perché ritornando al passato non riesco ad associarlo che al desiderio, e, alla domanda su cosa ne resti, non riesco a ritrovare altro che la nostalgia. Lo può capire solo chi ha fatto in tempo a sentire in quei giorni “alzarsi il canto della canzone popolare” di Ivano Fossati. Per gli altri rimarrà poco più che il nome di una coalizione di partiti che ha partecipato alle elezioni sotto la guida di Prodi riconoscendosi nel programma affidato al governo da lui successivamente formato. Se il suo ricordo non è ancor oggi comparabile con quello delle coalizioni successive non è tuttavia per il diverso successo che arrise all’Ulivo ma perché dietro il governo del 1996 stava un programma, dietro al programma un progetto di una Italia nuova, e dietro al progetto un soggetto che per un momento incarnò la domanda di novità e di unità che attraversò in quel momento il Paese. Nel campo di centrosinistra come mai né prima né dopo. Se nell’infinito 1995 da desiderio l’Ulivo divenne realtà, fu la caduta del 1998 che lo proiettò nel mito. Il perché è per il modo in cui avvenne. Se le primarie debbono ancora vincere, quella sconfitta è la più grande vittoria».

Cosa vuol dire vincere? E cosa perdere?

«Ognuno vince o perde la sua guerra. Quella che la vita gli ha fatto incontrare lungo il cammino. Per uno che è finito in mare strappato dagli scogli dall’enorme cavallone prodotto dalla caduta del muro di Berlino e dalla sconfitta del comunismo reale, la battaglia non poteva essere che quella di recuperare la riva per costruire quella Italia nuova che la contrapposizione tra i blocchi aveva impedito. Il 9 giugno scorso chi ancora lo ricorda ha celebrato dentro di sé i trent’anni dal primo referendum delle riforme istituzionali. Quello che con Mario Segni chiedemmo a pochi mesi dalla caduta del Muro. E, dieci anni esatti sono passati da quando, preso dalla disperazione, con Andrea Morrone, raccolsi in pieno agosto con pochi patrioti, un milione e mezzo di firme - in prima fila di nuovo Segni e Di Pietro, col sostegno di Prodi, ma la contrarietà del Pd di Bersani - per il ripristino del Mattarellum. Proprio la legge che nel 1999 avevamo cercato di superare. Sì! La verità è che siamo ancora in alto mare. E tra quelli che pur esausti continuano a nuotare sono ormai troppi quelli che hanno perfino dimenticato quale fosse fosse l’Italia che una volta a riva volevamo costruire».

Negli anni Novanta e Duemila la dialettica nel centro sinistra era tutta tra ulivisti e partitisti. Il trionfo del Movimento 5 stelle ha spazzato via questa polarizzazione, ma quanto è il prodotto di quella stagione?

«Quello del passato ventennio fu uno scontro tra lo ieri e il domani. Nella stagione presente il confronto è tra l’oggi e l’altrieri. Ad essersi perso per strada è proprio il futuro: il progetto non il programma. Un programma sono capaci tutti di metterlo in piedi. Ai tempi della prima Repubblica era diventato un genere letterario. Alla vigilia delle elezioni, e ogni undici mesi in occasione dell’insediamento del governo di turno era possibile leggerne di bellissimi. Come i propositi del lunedì. Mentre attendiamo i miracoli del copia e incolla per i programmi futuri, come in un Rosario laico possiamo limitarci a contemplare i misteri dolorosi della legislatura presente: il passaggio dalla gestazione del governo giallo-verde durata - addirittura! - intere settimane ai pochi giorni impiegati per il varo del governo giallo-rosso, quasi una illuminazione improvvisa. Mentre nella stessa impresa i tardoni germanici e perfino gli spagnoli impiegavano mesi. Per non tornare ancora un volta all’anno di gestazione delle 88 Tesi dell’Ulivo. Sì, lei ha ragione, l’irruzione nella politica del nazional-populismo di ogni colore al grido dell’ora-tocca-a-me non è piovuto dal cielo. È il figlio delle troppe promesse non mantenute della stagione passata. Della contraddizione tra la pratica della democrazia diretta della stagione referendaria e il ritorno alla mediazione dei capi partito, tra l’appello alla partecipazione attraverso e oltre i partiti e la chiusura del ceto politico nei parlamenti dei nominati, tra il moralismo giustizialista e la concreta realtà della amministrazione della giustizia. Tra la denuncia contro “La Casta” di Rizzo e Stella e la descrizione del “Sistema” di Palamara e Sallusti. Solo una democrazia dei cittadini fondata sulla scelta maggioritaria tra progetti di lunga durata e sul collegio uninominale può liberarci dalla politica dei capi partito fatta di posizionamenti e riposizionamenti continui. Non ho cambiato opinione. E tuttavia questo non mi impedisce di vedere che siamo tornati in un stagione diversa che ci costringe a “ricominciare da tre”».

Siamo vicini alla scelta per il Quirinale. Chi vuole che Draghi continui con una conferma di Mattarella desidera che la formula dell’unità nazionale vada avanti “almeno” fino al 2023, come ha detto Letta. Ma che significato di sistema avrebbe invece il passaggio di Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale?

«A leggere i commenti vedo rafforzarsi l’idea che l’elezione del nuovo inquilino del Colle, farà del Quirinale il centro del sistema, più che mai in passato, fino all’instaurazione nei fatti di un semipresidenzialismo. Chiunque sia l’eletto. A maggior ragione se è riconosciuto e autorevole in Europa e nel mondo più ancora che in Italia. Questo per il combinato disposto da una parte della accresciuta e crescente necessità dei nostri partner esterni di un referente che rappresenti stabilmente il Paese. Un tempo si diceva di un numero di telefono al quale chiamare per le cose che contano. Dall’altra parte a causa della estrema debolezza e instabilità della nostra infrastruttura partitica finita nelle mani di leader costretti ogni giorno a interrogare lo specchio dei sondaggi come la povera - altro che perfida - matrigna di Biancaneve. Questo per dire della mia condivisione di un orientamento che cresce. Di mio so una cosa sola. La sera stessa che sarà eletto il nuovo inquilino del Colle inizierà la campagna per l’elezione del nuovo Parlamento. Altro che unità nazionale “almeno” fino al 2023. Con i capipartito tanto più nervosi quanto più gli eventi intervenuti nei mesi per noi ora imminenti, monteranno a qualcuno la testa o quella dei loro concorrenti e avversari. A cominciare dalle elezioni di ottobre e dalle vicende legate al governo della pandemia».