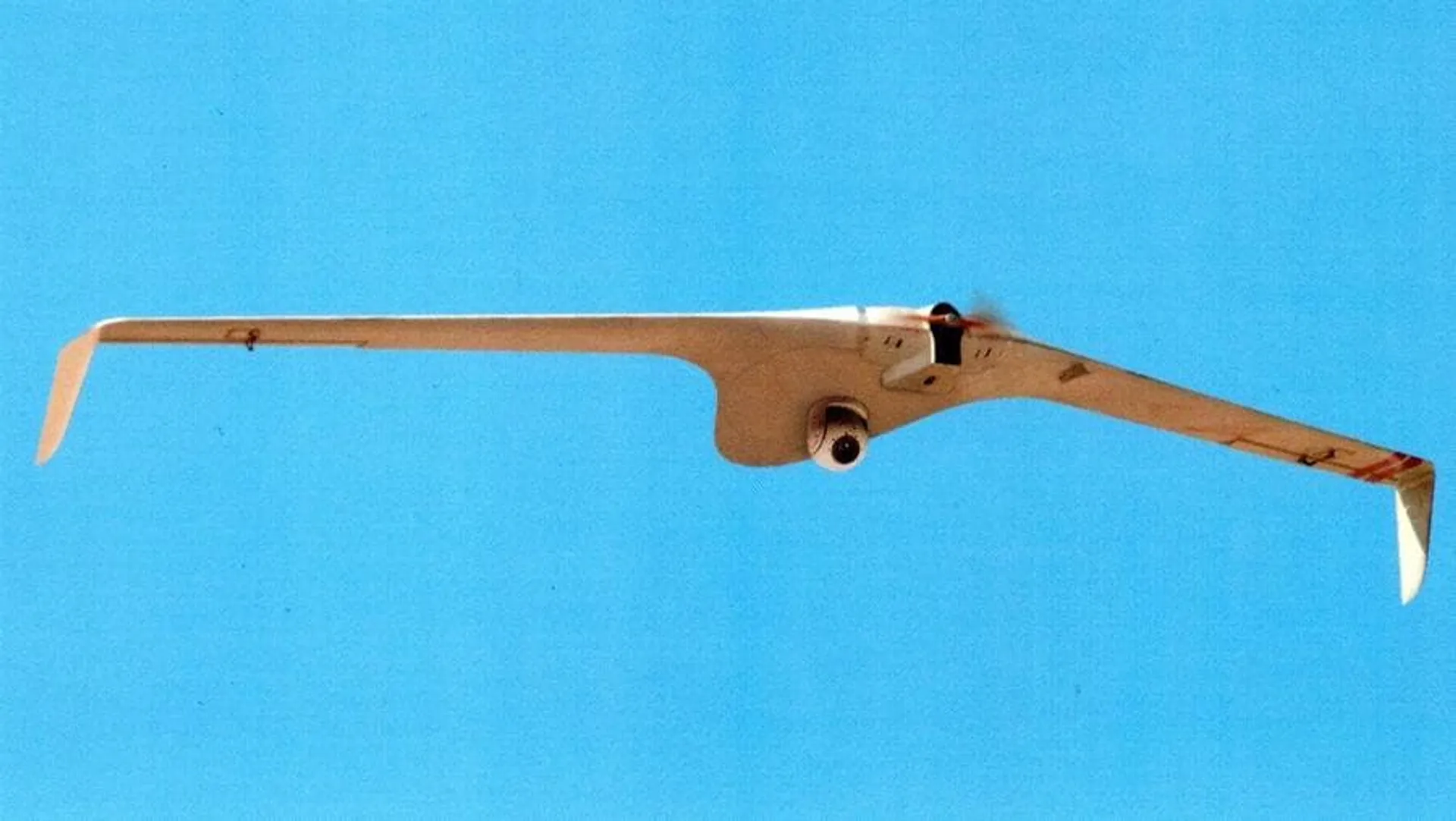

Un gabbiano vola sui cieli di Gaza. Bianco, silenzioso, appena distinguibile dal cielo azzurro di un’estate che a queste latitudini non riesce a finire. Nessuno sotto se ne cura, come ovvio. Peccato che non sia un gabbiano, ma l’ultima versione del drone Bird Eye 400, poco più di quattro chili di peso, telecamera a colori con vista notturna, capace di leggere anche la targa di un’automobile e di inviare il video in diretta alla sala di controllo dell’esercito israeliano. Questo modello si può far decollare da terra a mani nude, senza bisogno del “bunjee jump” (l’elastico) di cui necessita quello un po’ più grande e pesante, il 650. Ha un motore elettrico e può coprire una zona di venti chilometri restando in aria per un’ora e mezza, fino a 400 metri di altitudine.

È anche attraverso strumenti come questo - ideato dieci anni fa, ma continuamente rinnovato fino alle prestazioni attuali - che si misura tutta l’asimmetria del nuovo conflitto tra palestinesi e israeliani: da una parte uomini armati di coltelli da cucina, dall’altra uno degli apparati militari più sofisticati del mondo. In un Paese che viene ormai considerato dalla comunità tecnologica la “startup nation” per eccellenza, con una zona di Tel Aviv che per fermento digitale è seconda solo alla Silicon Valley californiana.

Il cuore dell’hi-tech aeronautico israeliano è invece accanto all’aeroporto Ben Gurion, dove ogni giorno sbarcano turisti e pellegrini da tutto il pianeta. Nessuno dei quali ha idea che a pochi passi dalla pista dove sono atterrati c’è il gigantesco compound “Malat” della Israel Aerospace Industries, l’azienda di proprietà statale che sforna i droni usati in queste settimane con vari scopi: dalla prevenzione degli attacchi armati fino all’individuazione - uno per uno - dei volti di chi sfila nei cortei dei palestinesi contro Israele o ai funerali degli aggressori uccisi, quelli che per gli arabi sono “martiri”.

Malat è una cittadella militarizzata all’interno della quale si può entrare solo su invito - dipendenti a parte - e dove è severamente vietato fare fotografie: anche gli obiettivi dei telefonini vengono oscurati con un adesivo. Chi spia, si sa, ha poco desiderio di essere a sua volta spiato.

È qui che nasce il Bird Eye, ma il “gabbiano” è solo uno dei tanti miniapparecchi volanti usati nel conflitto con i palestinesi. Un altro di cui la Iai va particolarmente orgogliosa è il Ghost, un insettone nero «perfetto per i controlli urbani», spiegano, «compresa la cattura di video attraverso le finestre delle case. Ed è in grado di capire dall’alto, con un piccolo margine di errore, se qualcuno tiene in tasca un oggetto che può far male, come un’arma impropria».

Ancora più simile esteticamente ai classici droni multirotore è un altro modello, l’Etop, che invece non teme di essere visto: è infatti costantemente collegato a terra da un cavo (per rendere potenzialmente infinita la durata delle sue missioni) e sotto la pancia porta una telecamera: il suo plus è l’estrema stabilità in volo, il che aumenta la qualità del controllo. Può essere usato da terra (per il monitoraggio delle frontiere, delle strade, dei quartieri considerati più insidiosi come quelli di Gerusalemme est) ma si può anche collegare da una nave: un sistema, questo, mediante il quale vengono osservati tutti i natanti che si muovono al largo delle coste di Israele e di Gaza.

L’industria dei droni israeliani è la più avanzata del mondo, anche se il costo di questi apparecchi è tale che non possono certo sfondare nel mercato consumer: ad acquistarli - oltre al governo israeliano che attraverso la Iai li produce - sono solo altri Stati, di solito per il monitoraggio dei confini, il che significa, il più delle volte, contro l’immigrazione clandestina o il traffico di droga.

Quello degli oggetti volanti senza piloti è un settore in cui Israele ha iniziato a specializzarsi dopo la guerra del Kippur (1973), quando l’aviazione dello Stato ebraico subì alcune brucianti sconfitte perché i suoi apparecchi venivano troppo facilmente visti e abbattuti dalla contraerea nemica. Di qui l’investimento massiccio che ha portato a creare velivoli sempre più piccoli, sempre più tecnologici e comandati dalle basi militari, in modo che anche nel caso peggiore non ci fossero costi umani. Il primo nato è stato l’Heron, un vero e proprio aereo (per forma e dimensioni) ma senza pilota, che debuttò nella guerra del Libano (1982) e divenne fondamentale durante la cosiddetta Operazione Piombo Fuso, la campagna contro Gaza del 2008-2009, quando ogni brigata israeliana disponeva di un drone di supporto che forniva informazioni logistiche sul nemico. Oggi gli israeliani lo vendono a oltre una dozzina di Paesi, dall’India al Brasile, compresi Stati musulmani come il Marocco e la Turchia.

La ricerca della Iai sui droni, nata con fini di difesa, è diventata nel tempo un grande business e oggi l’azienda nel suo complesso fattura quasi quattro miliardi di dollari. Il settore dei velivoli senza pilota, in particolare, ha grandi prospettive determinate dal loro crescente uso a scopi civili (dal monitoraggio geologico all’agricoltura) tanto che alla Iai prevedono che presto l’export di questi modelli supererà quello dei droni da guerra.

Dal punto di vista militare, invece, l’ultimo obiettivo della Iai è quello “rovesciato”, cioè fermare eventuali droni altrui potenzialmente usabili per attacchi da parte di Hamas o Hezbollah: di qui la recentissima creazione di un’unità con scopi di “drone guard” messa a punto dalla Iai con speciali radar e sensori che individuano anche oggetti volanti molto piccoli e a bassa altitudine.

Tutto un sistema di prevenzione e spionaggio molto avanzato, come si vede. Eppure, paradossalmente, incapace in queste settimane di garantire la sicurezza dei civili israeliani, visto che l’esasperazione delle condizioni di vita nei Territori occupati ha portato a un’esplosione di violenza che si traduce in aggressioni corpo a corpo con i coltelli. E qui non c’è tecnologia che tenga: servirebbe la politica, che è un’altra cosa.

Attualità

18 novembre, 2015Nel nuovo conflitto con i palestinesi, Israele usa le tecnologie più avanzate del mondo per i controlli dal cielo. Ma non basta

LEGGI ANCHE

L'E COMMUNITY

Entra nella nostra community Whatsapp

L'edicola

Pedro Sánchez Persona dell'Anno - Cosa c'è nel nuovo numero de L'Espresso

Il settimanale, da venerdì 12 dicembre, è disponibile in edicola e in app