Le economiste Alessandra Faggian e Daria Denti hanno mappato l’Italia dell’odio digitale e l’hanno sovrapposta a quella della criminalità, della discriminazione razziale, della povertà, della violenza fisica, del disagio sociale. Hanno fatto centinaia di tentativi riscontrando zero connessioni fra un fenomeno e l’altro, come se i tweet aggressivi fossero totalmente scollegati dal contesto, dalla realtà in cui vivono gli odiatori del web. La soluzione è poi arrivata applicando gli indicatori di incertezza economica e disuguaglianza, che corrispondevano perfettamente all’odio online: «Nelle aree in cui è più ampia la forbice economica e in quelle dove è maggiore il timore di perdere il posto di lavoro si concentrano i fenomeni di odio virtuale», spiega la ricercatrice Denti.

Negro, zingaro, terrone, frocio, usuraio, rabbino, puttana sono le parole d’odio più utilizzate nei tweet. I bersagli? Le minoranze etniche nel 42 per cento di casi, le donne (41 per cento), i disabili, il mondo lgbtq. E sono in crescita, sia in volume, sia in diffusione tanto che negli ultimi tre anni i fenomeni di cyber hate sono praticamente raddoppiati. Si tratta dunque di una delle sfide più rilevanti poste dalle piattaforme online di social media se si considera che l’anno scorso Facebook ha rimosso 7,9 milioni di discorsi di odio in tutto il mondo, mentre YouTube cancella in media più di 15mila canali a trimestre.

Twitter ha ricevuto oltre 250mila segnalazioni di contenuti d’astio tra gennaio e giugno 2018, nella sola Germania. Un dato che è possibile conoscere perché soltanto i tedeschi hanno una legge sugli hate speech on line, per obbligare i principali social network, come Facebook e Twitter, a rispettare le severissime leggi di Berlino in materia di diffamazione, incitamento all’odio e minacce, in vigore dalla fine della Seconda guerra mondiale. In Germania, la mancata immediata rimozione di quei cinguettii fa scattare multe salate per i titolari dei social media. La commissione europea ha invece raggiunto un accordo con le piattaforme, che hanno l’obbligo di vigilare sui contenuti, lasciando però alla loro sensibilità la possibilità di cancellare o meno un commento.

Il dibattito negli Stati Uniti si è fermato di fronte all’inviolabile diritto alla libertà di parola, che in qualunque caso viene prima di tutto. Eppure Tarlach McGonagle, docente di Legge dell’Informazione all’Università di Amsterdam, sfruttando le analisi dei criminologi, ha scoperto che sebbene sia solo verbale, l’impatto di un tweet crudele è estremamente duraturo e ha effetti non peggiori rispetto a un gesto violento: «Attraverso l’hiyperlinking, i motori di ricerca e i contenuti condivisi dagli utenti, i messaggi di odio rimangono tracciabili e recuperabili, determinando un perdurare significativo del danno alla vittima e alla minoranza a cui essa appartiene», scrive il professor McGonagle.

In un’indagine di Eurobarometro, il 75 per cento degli intervistati ha affermato di aver assistito a discorsi di odio online su piattaforme sociali e i dati mostrano che gli odiatori virtuali non fanno parte di alcun gruppo di odio organizzato, ma sono persone comuni, normali. A favorire i comportamenti più aggressivi e radicali, spiega la criminologa Barbara Perry dell’International Network for Hate Studies, è la generale percezione di anonimato, l’illusione di non essere identificati per quanto detto online e di non doverne rispondere.

«Mai prima d’ora si era pensato di connettere il cyberodio con l’economia e con i temi della disuguaglianza», spiega Alessandra Faggian, professore di Economia Applicata e vice rettore del Gran Sasso Institute. Che continua: «I risultati parlano di una relazione determinante forte, aprendo quindi la strada a una strategia di riduzione del fenomeno», che passa attraverso il tema dell’incertezza occupazionale e della diminuzione della disuguaglianza, più frequente nelle grandi città, dove il divario di ricchezza tra centro e periferia è sempre più accentuato, e nelle aree più colpite dalla crisi economica del 2009.

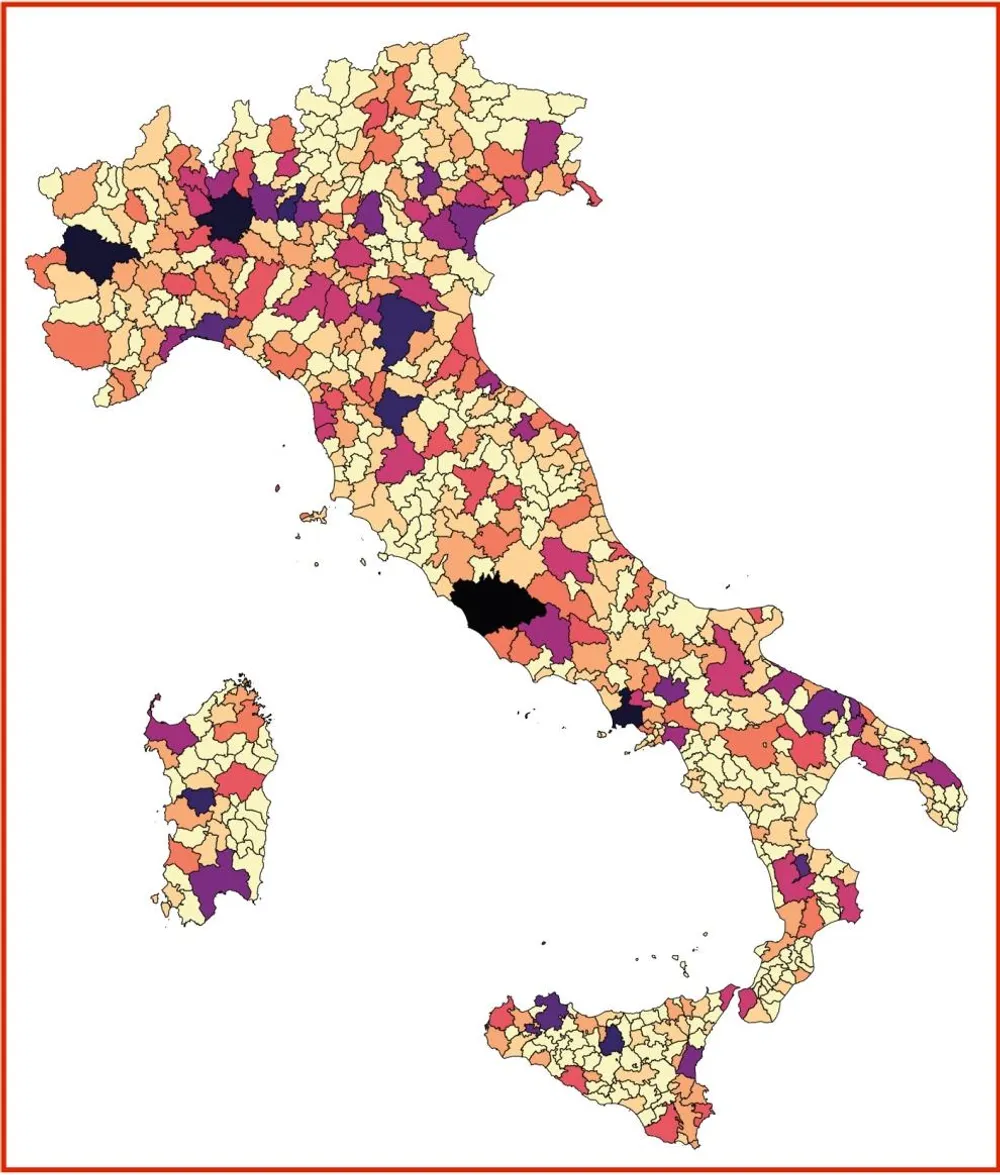

L’analisi utilizza 75mila tweet georeferenziati generati in Italia nel 2017, in parallelo con gli indicatori di Benessere economico sociale (Bes) realizzati dall’Istat per misurare l’agiatezza di un territorio al di là del reddito procapite. «Utilizzando i dati della percezione del lavoro, abbiamo scoperto che i tweet d’odio si concentrano nei territori in cui è maggiore il timore di perdere il proprio lavoro nei prossimi sei mesi e di non trovarne più uno simile. Dove è più alto il grado di instabilità percepita, maggiore è l’aggressività digitale. L’insicurezza economica è quindi una delle cause principali che muove l’astio e non ha nulla a che vedere con la paura dello straniero, con la criminalità, la marginalizzazione sociale», spiega Denti.

A questo si aggiunge il fenomeno dell’inuguaglianza economica, misurato calcolando l’indice di Gini sul reddito, che è un numero compreso tra zero e uno stimato di anno in anno su dati del dal ministero dell’Economia. Zero corrisponde alla perfetta redistribuzione, valori bassi del coefficiente indicano una distribuzione abbastanza omogenea, al contrario, più il grado si alza, più la distribuzione del reddito diventa diseguale. «Abbiamo sovrapposto la mappa dell’odio con quella della disuguaglianza: i risultati mostrano come l’inuguaglianza economica si caratterizzi come una determinante del volume di hate tweet», conferma Denti.

Sorprendentemente è il Nord a essere più colpito dal mix di precarietà e disuguaglianza e quindi a produrre più cinguettii d’insulti: «Specialmente al Nord ci sono aree in cui, prima del 2009, c’era benessere, lavoro in abbondanza e nessuna preoccupazione rispetto al futuro occupazionale. La grande crisi ha provocato uno shock negli abitanti di quelle zone, per nulla preparati a gestire l’incertezza, la possibilità di perdere il proprio lavoro, l’urgenza di ricollocarsi. L’impatto è stato fortissimo e non si è sviluppato alcun modello alternativo, o di contenimento, per alleviare la tensione economica e sociale provocata dalla precarizzazione», dice Denti.

Ecco perché la massiccia presenza di tweet proveniente dalla bresciana e dal vicentino. La prima, pur restando un motore economico trainante del Paese, ha subito forti sconvolgimenti, mentre l’area di Vicenza è stata doppiamente colpita, prima da una crisi del manifatturiero, poi dal dramma finanziario della Popolare di Vicenza. Lo stesso dicasi per Genova, dove nell’ultimo decennio non solo la crisi ha colpito duramente, ma la politica non ha saputo trovare una risposta alternativa all’abbandono industriale e alla fragilità bancaria. Più in generale è il Veneto, seguito da Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna a evidenziare la maggior percentuale di tweet d’astio. «Sono i territorio in cui le persone sono rimaste scottate da un cambiamento del paradigma economico che non hanno saputo gestire. Da qui l’arrabbiatura e la tendenza a manifestare il proprio malessere sfruttando i social network», continua la ricercatrice.

Non c’è invece alcuna relazione con il livello d’istruzione: «Dall’operaio al manager, dal professore al commesso, la disuguaglianza sembra essere un fattore di “moderazione di capitale umano”. Significa che, se c’è una grande disuguaglianza nel contesto in cui vivo, anche le persone istruite appaiono più propense a generare tweet di odio. Questo significa che la disuguaglianza rappresenta un fattore di rischio che colpisce il territorio in modo rilevante. E questa ricerca mostra esattamente quanto le persone soffrano per le difficoltà dovute al contesto socio-economico in cui si trovano. Penso che se riuscissimo a migliorare quelle condizioni gli hate speach si ridurrebbero molto», commenta Faggian.

Una dinamica analoga si riscontra anche in Inghilterra, che insieme a Italia e Grecia è la nazione più diseguale d’Europa secondo l’Ocse: «La ricerca inglese si basa sul bullismo nelle scuole superiori e dimostra come il fenomeno sia crescente nelle zone più diseguali. Sostituendo l’indice di disuguaglianza con quello di povertà non si ottiene lo stesso risultato. Significa che è l’ineguaglianza (e non la povertà) ad aumentare il bullismo».

Nonostante i tweet siano spesso a fondo xenofobo, la componente razziale ha poco a che vedere con il fenomeno, mentre risulta essere centrale nel caso di violenza fisica, di atti vandalici veri e propri. «provocati da una percezione di minaccia all’identità socioculturale», spiega Denti.

Che continua: «Dove c’è più fiducia nelle istituzioni e maggiore integrazione delle minoranze etniche si riscontrano meno fenomeni di odio reale. L’elevata presenza di stranieri in un territorio non provoca di riflesso eccessi d’astio, se questi fanno parte della comunità locale, mentre la questione è più problematica dove esistono centri di accoglienza per rifugiati che non si integrano con la realtà locale». In quest’ultimo caso la loro presenza viene percepita come qualcosa di lontano, diverso, soprattutto perché i cittadini non sono stati coinvolti in quella decisione.