«Ho fatto un colloquio come commessa. Mi avevano scelta. Ma sono una donna transgender, i miei documenti sono da uomo. Hanno fatto marcia indietro», racconta Stefania. «Da quando ho fatto coming out come donna lesbica la mia capa non mi fa più lavorare. I colleghi non fanno nulla. Sono entrata in depressione», si sfoga Carla. «Lavoro nelle concessionarie di mezzi pesanti. Una settimana fa un ragazzo di 28 anni mi ha detto: “i froci come te dovrebbero metterli nei campi di concentramento”. Gli ho risposto che gli avrei fatto perdere il posto, ha ribattuto che non ho le prove».

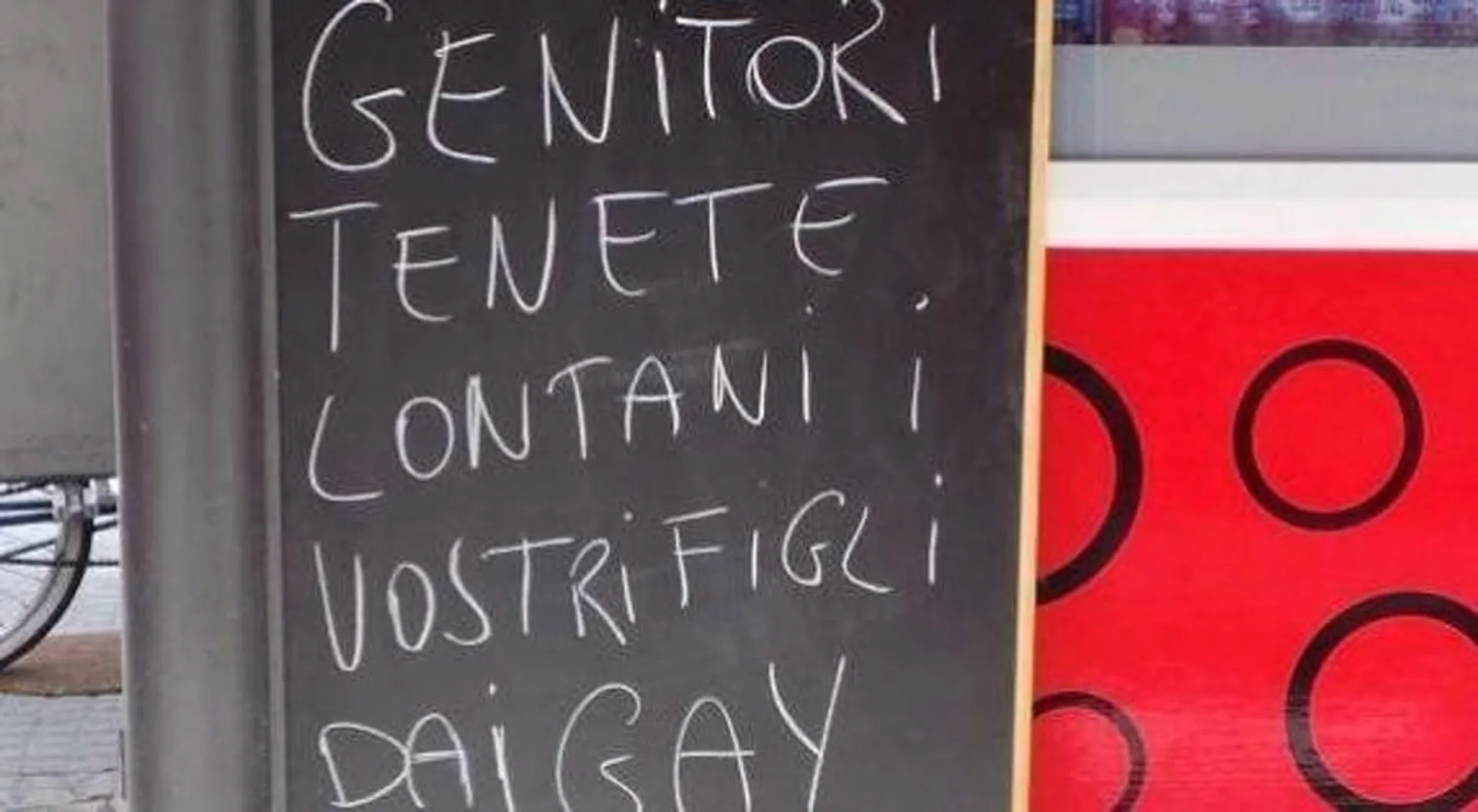

Queste sono solo alcune delle voci che rivelano l’omotransfobia nascosta nei luoghi di lavoro. Storie di disagio, esclusione, mobbing, silenzi. Un micro-mondo in cui l’orientamento sessuale o l’identità di genere diventa, a prescindere dalle capacità del lavoratore, un ostacolo, spesso un bersaglio. Come dimostra una rilevazione Istat-Unar relativa al biennio 2020-2021, una persona Lgbt su cinque dichiara di aver vissuto un clima ostile o un'aggressione sul lavoro.

«Non parlare al femminile. Non sei una donna finché non te lo tagli». Così i colleghi riprendevano Monica, operatrice sociosanitaria in una clinica psichiatrica che, solo dopo essere stata assunta, si è aperta, raccontando l’inizio del suo percorso di transizione, dal genere maschile al femminile. «Non l’ho fatto prima perché non mi avrebbero fatto lavorare. In passato è successo. Mi sono presentata al colloquio in abiti maschili». Dopo l’assunzione ha mostrato ai colleghi il certificato di incongruenza di genere: «Ma nessuno l’ha preso sul serio. Hanno continuato a chiamarmi Mario». Monica ha sopportato in silenzio, a lungo, finché non ce l’ha fatta più. Dopo aver subito molestie da due uomini (fuori dal luogo del lavoro) ha chiesto di poter utilizzare lo spogliato delle donne, oppure uno sgabuzzino da non dover condividere con gli uomini. Era a disagio. Si vergognava. Dall’altra parte silenzio. Nessuno dei superiori le ha mai risposto. «Un giorno ho deciso: sono andata a cambiarmi con le altre. Fino a quando non sono stata segnalata. Mi hanno convocato dalla dirigenza e detto che stavo discriminando le colleghe. Mi hanno multata, inviato una lettera disciplinare. È stato l’atto finale». Alle sue spalle i colleghi si rivolgevano così ai pazienti: «non fidarti, è un trans di merda». Monica si è licenziata.

La mancanza di una normativa adeguata è un incentivo alle discriminazioni sul lavoro anche per le famiglie Arcobaleno. Come racconta Barbara Capponi: «Nostro figlio Leonardo è nato nel 2019, in Spagna. Con la mia compagna Chiara siamo state fortunate, un anno importante per la trascrizione delle famiglie omogenitoriali nei comuni italiani. All’atto di nascita e nella carta di identità risultiamo entrambe le mamme». Ma il mondo delle amministrazioni locali non entra in sintonia con quello lavorativo. Barbara e Chiara lavorano in Ats Milano, l’agenzia di tutela della salute: «Abbiamo fatto richiesta del congedo parentale, ci hanno risposto che non era possibile: il testo unico della maternità parla solo di padre e madre. Ci siamo rivolte all’avvocato». È l’inizio di una lotta dentro i tribunali: «Non è stata una passeggiata. Questo processo avrebbe potuto aprirne un altro che avrebbe messo in discussione l’atto di nascita di nostro figlio. Invece nei due gradi di giudizio abbiamo vinto. Siamo state la prima coppia arcobaleno ad ottenere il congedo nella nostra azienda». Anche se la sentenza di Barbara e Chiara ha creato un precedente e aperto la strada ai congedi parentali per le coppie omogenitoriali, una ferita resta: «Hanno messo in dubbio il mio essere genitore. In quei mesi senza congedo sono stata costretta a rimanere a casa, in aspettativa non retribuita per badare a mio figlio».

Giuseppe Pecce ha 42 anni, metà della vita spesa tra l’insegnare musica e l’attivismo Lgbt. Il suo lavoro viene messo a rischio da una parola: Pazzesco. Insegnava ai bambini dai 3 ai 6 anni in una scuola privata. Assunto a tempo pieno. Otto ore al giorno, doveva parlare con loro in inglese e in italiano. «Ricordo che una bambina di quattro anni aveva difficoltà a pronunciare la Z e la P. Così, facendola mangiare l’aiutavo a dire: “Questo cibo è pazzesco”. A fine giornata sono stato chiamato dalla preside che mi ha detto: “Non dovresti usare questa parola. È troppo gay”». Da quel giorno il mondo di Giuseppe è cambiato: i colleghi erano diffidenti, veniva controllato a vista, gli dicevano «ti muovi troppo, agiti troppo le mani». Quando faceva fare i lavori creativi ai bambini, la preside puntualmente li strappava. «Non potevo insegnare parole come: “favoloso”, “incredibile”, “meraviglioso”. Arrivato l’ultimo giorno di scuola la preside mi ha chiamato e mi ha detto: “Qui i froci non li vogliamo più. Ma non ti verrà rinnovato il contratto perché non sei madrelingua inglese”. Curioso che poi mi abbia sostituito una ragazza spagnola».

Come spiega Francesco Rizzi, componente del consiglio esecutivo di Rete Lenford (avvocatura per i diritti Lgbt), la normativa italiana che tutela le persone Lgbt dalle discriminazioni sul lavoro «è piuttosto chiara e scritta bene. I riferimenti sono il decreto legislativo n. 216 del 2003, per l’orientamento sessuale, e il codice delle pari opportunità del 2006 che recepisce tutta la legislazione europea sulla parità di genere e tutela anche per le discriminazioni in base all’identità di genere. Il problema alla base è, invece, culturale. Nel senso che di frequente, nelle aziende, manca la conoscenza degli strumenti che esistono per tutelarsi».

Per Rizzi denunciare le vessazioni subite sul lavoro non è facile. Chi viene discriminato solitamente è isolato. «Ecco perché è importante che a cambiare sia proprio la mentalità: che il sindacato e le associazioni esercitino le funzioni già proprie del loro ruolo per contrastare le discriminazioni e sostenere i lavoratori e le lavoratrici discriminate».