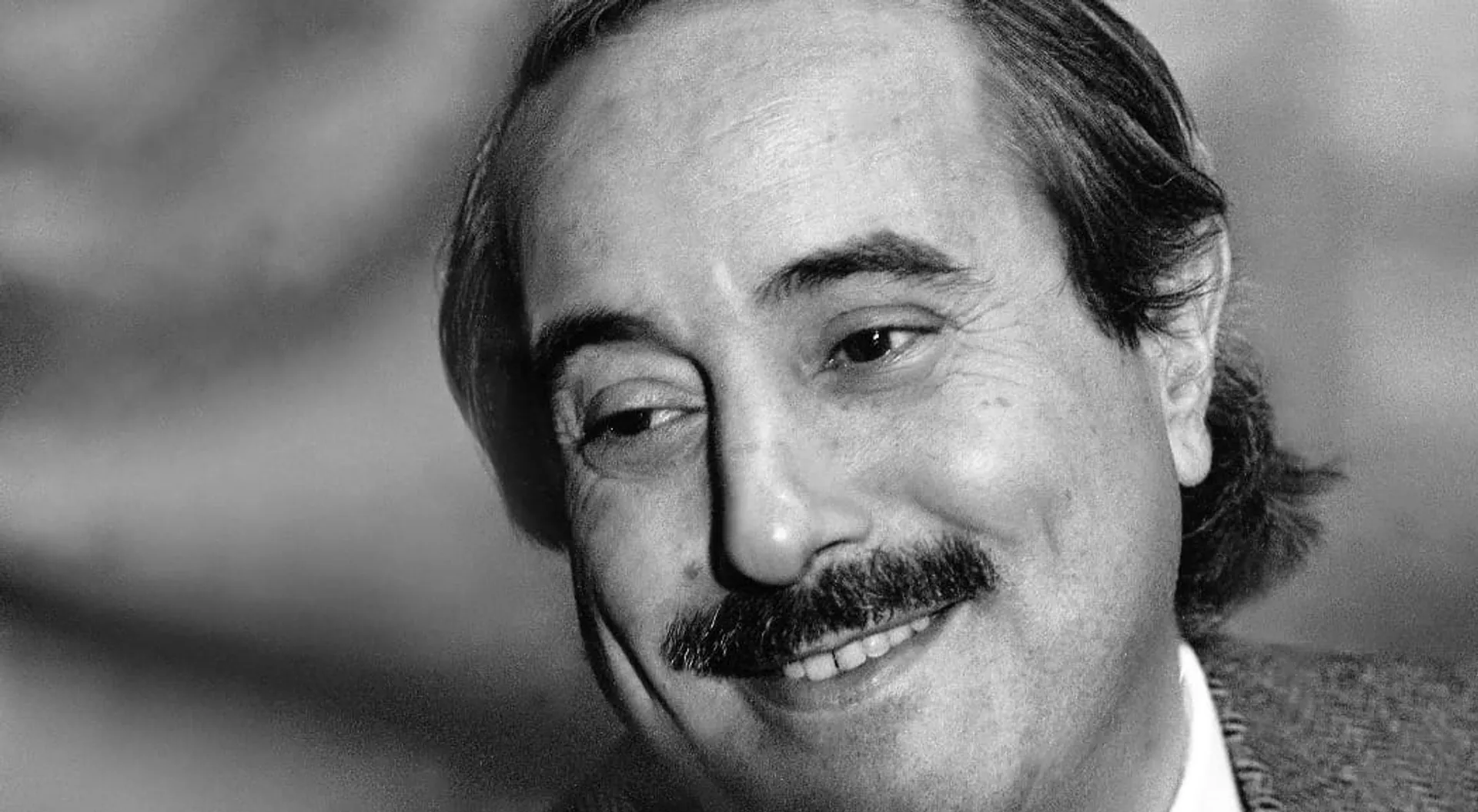

La strage di Capaci è avvenuta trent’anni fa, ma tutto questo tempo non è servito a modificare una verità che resiste ad ogni tentativo di smentita: Giovanni Falcone non solo non è stato protetto dallo Stato che lui serviva, anzi, è stato lasciato solo nelle mani di assassini criminali che hanno agito al riparo di coperture offerte da una parte di un sistema politico-finanziario che ha sempre ritenuto quel giudice «pericoloso».

Dannoso per la stabilità di un blocco economico compromesso dalla scelta del quieto vivere adottata nei confronti di poteri mafiosi e corrotti. Ed è per questo che più di un quarto di secolo non è bastato a schiodare le indagini e i processi sulla strage (ripetuta meno di due mesi dopo in via D’Amelio) dalle catene che impediscono un salto di qualità tale da superare il livello dei macellai di Corleone per afferrare il filo che porterebbe ai piani alti, a quelle «menti raffinatissime» che lo stesso Falcone evocò di fronte al tritolo a lui destinato, ma che rimase miracolosamente inesploso sulla scogliera dell’Addaura il 21 giugno del 1989.

Oggi sono tanti quelli che “scoprono” la solitudine di Giovanni Falcone, persino qualcuno di quelli che operarono per scavargli attorno il vuoto si adopererà per celebrare il trentennale di quello che è stato definito «il nostro 11 settembre». Ma questo fa parte del gioco ormai consolidato dell’ipocrisia e del cinismo politico. Fu Falcone a dire che dopo un tentativo di omicidio la prima telefonata di solidarietà arriva dal mandante. E aveva appena parlato con Giulio Andreotti, dopo l’attentato dell’Addaura.

Bisogna conoscere la nostra storia, la storia del giudice più avversato da prima, seconda e terza Repubblica per cogliere appieno il senso della solitudine di Giovanni Falcone e la grandezza di un uomo rimasto fedele ai propri principi di etica istituzionale anche davanti all’evidenza di un sistema che non lo amava e non vedeva l’ora di liberarsene.

Falcone arrivò a Palermo alla fine del 1979: veniva da Trapani e si lasciava alle spalle le macerie di un matrimonio fallito. Il suo primo approdo, dunque, fu «u Palazzu», il palazzo di giustizia: la riproduzione esatta della società palermitana, coi suoi troppi vizi e le poche virtù. E non ci volle molto a capire quanto quel mondo fosse insofferente verso un magistrato così diverso da quella palude da essere immediatamente bollato come una «anomalia palermitana». Perciò nella classica rappresentazione della città il giudice divenne il centro dell’ironia e del sarcasmo, diretti a demolire una persona prima che riesca ad imporsi all’attenzione.

Fu chiamato Nembo Kid, sceriffo, fenomeno e guardato con l’attenzione di chi attende che da un giorno all’altro l’anomalia possa compiere un passo falso ed esserne travolto. Perché tanta avversione? Certo, c’entra la miseria umana, l’invidia, la difesa di tante carriere immeritate messe a repentaglio da un bravo magistrato. Non a caso i suoi più fieri avversari palesi sono stati alcuni colleghi. Ma non era solo miseria umana. C’era qualcosa di più importante e profondo: Falcone andava a rompere un “giocattolo” che resisteva da molti decenni. Il giudice cercava di incastrarsi, come una zeppa nel meccanismo di un carillon, dentro un’alleanza consolidata tra potere mafioso, politico ed economico. Già, i soldi, i «piccioli» che sono un terreno scivolosissimo, un santuario da non sfiorare.

Palermo brulicava di palazzi venuti su coi soldi dell’eroina, su quegli interessi Cosa nostra aveva già sparso il sangue di una guerra, ma la droga era come non esistesse e i palazzinari (insieme coi bravi imprenditori dell’indotto) si presentavano come onesti impresari che davano lavoro e contribuivano al benessere collettivo. Mafiosi di primo livello, come i cugini Ignazio e Nino Salvo grandi esattori in mezza Regione, erano omaggiati e riveriti. Politici collusi, come i Lima, i Gioia, i Ciancimino finivano sulle colonne del giornale L’Ora ma non nelle sentenze che abortivano puntualmente per insufficienza di prove.

Immaginiamo, perciò, cosa può essere accaduto in quel ginepraio quando Rocco Chinnici, capo dell’ufficio istruzione succeduto a Cesare Terranova ucciso da Cosa nostra, affida a Falcone l’inchiesta sul costruttore Rosario Spatola, esponente della famiglia mafiosa di New York (Charles Gambino) socio degli Inzerillo e «custode» dei segreti del bancarottiere Michele Sindona, investitore delle ricchezze della mafia italo americana. Un uomo tanto potente da aver potuto tentare il ricatto su Giulio Andreotti a cui chiedeva aiuto per non fare fallire la propria banca.

Mentre Chinnici metteva nel mirino i cugini Salvo di Salemi, Falcone apriva un mondo: il sistema con cui mafiosi e imprenditori si scambiavano i proventi dell’eroina attraverso un fitto giro di assegni circolari. Il giudice, come se fosse una cosa “normale”, chiese ai dirigenti delle banche coinvolte le distinte di tutte le operazioni. Apriti cielo. Intervenne persino la Procura generale per contestare a Chinnici e Falcone che «così non si fa perché così si rovina l’economia siciliana». Eccolo il punto di rottura, il ritornello che andrà avanti fino al 23 maggio 1992, quando risulta impossibile fermare Falcone “politicamente” e si sceglie lo scenario di guerra di Capaci.

Falcone è un pericolo per l’economia: lo dicono tutti, lo scrivono sui giornali, ne fanno dibattito politico, come quando il giudice alzerà il tiro affermando, durante un convegno a Villa Igiea, che «la mafia è entrata in Borsa» alludendo alle penetrazioni mafiose dentro la holding di Raul Gardini.

La guerra al «giudice sceriffo» viene portata avanti in tanti modi: sui giornali in primis, ma anche con strumenti inusuali come ad esempio lo sciopero degli edili di Palermo, dopo l’arresto di Rosario Spatola, che protestavano contro i giudici che «tolgono il lavoro». Stessa sceneggiatura in difesa dell’ex sindaco Dc Vito Ciancimino: un corteo funebre con tanto di bara, a rappresentare la morte economica della città.

Racconteranno alcuni collaboratori di giustizia che c’era un gran fermento attorno alle segreterie politiche e sempre con all’ordine del giorno «il problema Falcone» e l’economia da salvare. I Salvo smuovevano santi ad alto livello ma con scarso successo: Chinnici era già saltato in aria con un attentato «libanese» alla vigilia dell’emissione di due mandati di cattura nei loro confronti. Si dice che nella stessa riunione operativa in cui si pianificò l’attentato al capo dell’ufficio istruzione si decretò la morte di Giovanni Falcone. Una “sentenza” sempre rinviata probabilmente perché mancava l’input dei piani altissimi.

Provavano a neutralizzarlo senza “botti”. Francesco Di Carlo, ex boss divenuto collaboratore di giustizia, ha raccontato al giornalista Enrico Bellavia di essere stato contattato, mentre era detenuto in Inghilterra, dai servizi segreti italiani che gli chiedevano se fosse a conoscenza di qualche «notizia» su Falcone che ne avrebbe potuto compromettere la figura e la carriera. Secondo il pentito, anche quei funzionari perseguivano l’obiettivo di macchiare l’immagine di Falcone e liberare così l’economia da un pericolo costante.

Ascoltando simili racconti non si può fare a meno di pensare ai tentativi di «demolire il mito»: ed ecco le lettere del Corvo, gli anonimi che accusavano Giovanni Falcone addirittura di aver consentito al pentito Salvatore Contorno di farsi giustizia privata uccidendo qualcuno dei suoi nemici corleonesi. E tutte le «estati dei veleni» che hanno visto il giudice al centro di vere e proprie «indagini» del Csm sul suo conto. Per non parlare delle numerose stroncature inflitte alla sua carriera; dal posto negato di consigliere istruttore, alla bocciatura alle elezioni per entrare a far parte del Csm, fino alla vigilia della morte con l’avversione, anche della sinistra, alla carica di Procuratore nazionale antimafia.

Ci sono coincidenze inquietanti nel declino di Falcone e sempre legate, in qualche modo, ai soldi. All’Addaura, quando gli misero 75 candelotti di esplosivo sotto casa, era in compagnia della collega svizzera Carla Del Ponte e con lei pianificava una inchiesta con al centro il riciclaggio dei miliardi della droga. Il giudice intuì l’importanza di quella minaccia e, mentre veniva schernito e indicato come l’autore del fallito attentato contro se stesso (per far carriera!), indicava la strada del «gioco grande» (parole sue) e delle «menti raffinatissime», svelando che lo scontro non era più coi quattro boss ma si spostava ben più in alto. Tanto in alto da fargli dire ad un amico giornalista: «Non dovevo andare al colloquio con Bush». In effetti il giudice poche settimane prima era stato convocato a Roma dal presidente Bush (senior) e invitato a un colloquio privato. Inutile dire che nessun particolare volle mai aggiungere alla frase che si era lasciato scappare.

Tre anni dopo, nel 1992, Giovanni Falcone era direttore degli Affari penali al ministero della Giustizia, ma non si sentiva al sicuro, anzi percepiva una sorta di pericolo incombente. A gennaio, dopo il trionfo per la sentenza della Cassazione che gli dava ragione su tutto, la sua fedele amica, Liliana Ferraro, organizzò un brindisi. «Abbiamo vinto». Falcone sorrise malinconico, lasciandosi sfuggire: «Adesso viene il peggio». Aveva capito che quella sentenza avrebbe fatto da detonatore ad una reazione che nessuno avrebbe potuto controllare. Era bravo, il giudice, a prevedere le “coincidenze”. Intuì pure cosa si sarebbe scatenato dopo l’assassinio dell’ex sindaco di Palermo, Salvo Lima. «Adesso - spiegò all’amico magistrato Gannicola Sinisi - può accadere veramente di tutto».

Coincidenze, certo. Come la sua fine clamorosa, in un attentato cinematografico che è l’operazione più lontana dalla cultura criminale di Cosa nostra, proprio mentre l’economia italiana, i partiti, il Parlamento implodono sotto i colpi dell’altra iattura nazionale: la corruzione scoperchiata dalle indagini dei magistrati di Milano. Coincidenza pure che quella strage, la strage di Capaci, riesca a sbloccare il Parlamento impantanato nel braccio di ferro sul nome di Giulio Andreotti alla presidenza della Repubblica. Troppe coincidenze generano un dubbio.