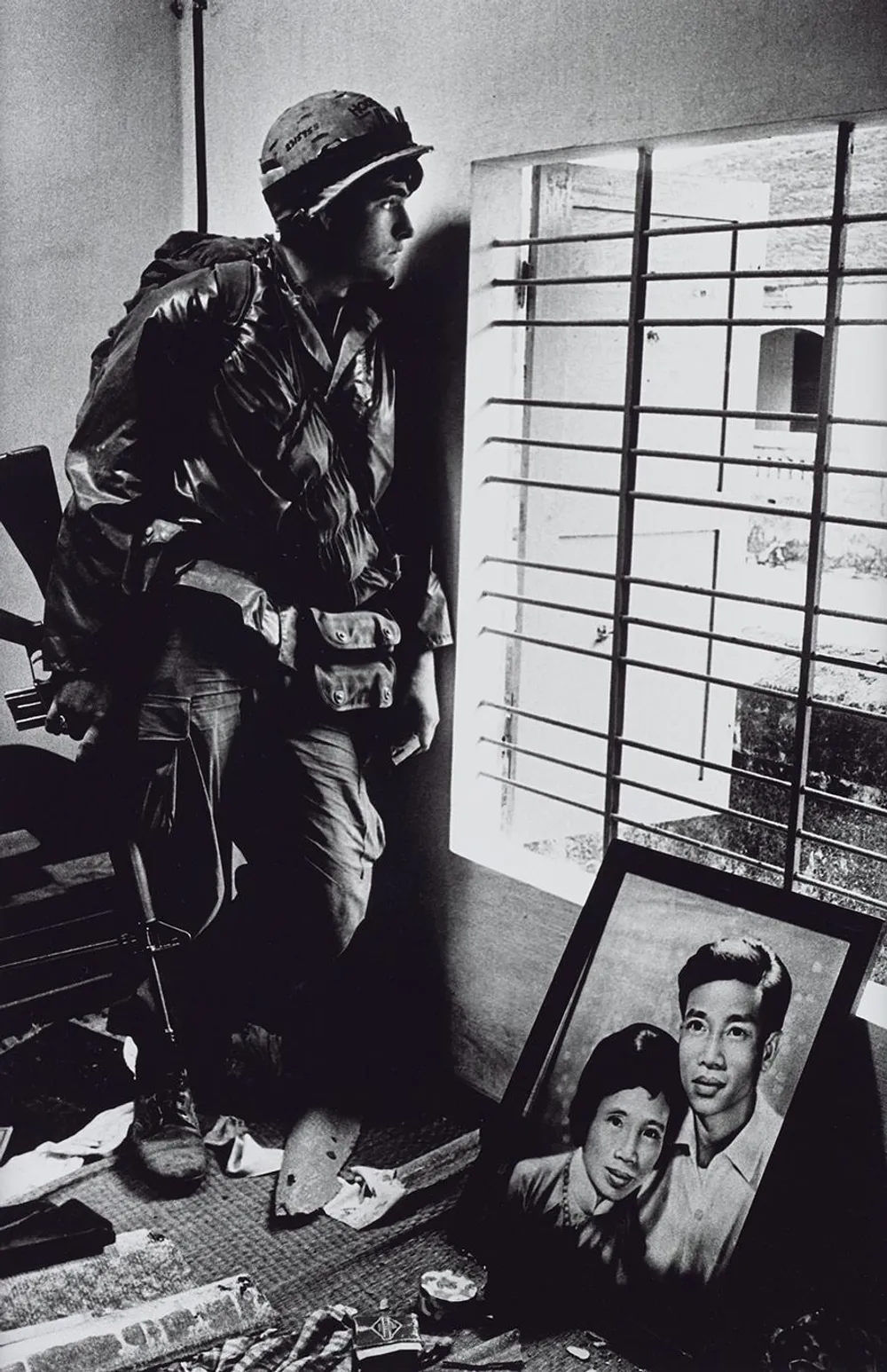

Di chiara origine scozzese, nato in una famiglia operaia nel 1935 a Finsbury Park, nord di Londra, McCullin ha mostrato in oltre sessant’anni di scatti i più sanguinosi e violenti conflitti globali dal secondo dopoguerra prima di concentrarsi sui paesaggi dell’amato Somerset, dove vive. L’oggi abusato epiteto “iconico” si addice a decine delle sue fotografie, per tacere di lui, letteralmente salvato dalla sua Nikon (in Cambogia, nel 1968, fermò il proiettile dell’Ak-47 di un Khmer rosso che l’avrebbe di certo ucciso). Comincia all’Observer nel 1958 con una foto scattata a una gang di Teddy Boys della “sua” Seven Sisters Road, allora periferia degradata e semibombardata della capitale, che sembra già la copertina di infiniti album rock. Avrebbe continuato a rovinare la colazione domenicale della borghesia britannica ed europea (epici i suoi reportage per il Sunday Times prima che fosse rilevato da Rupert Murdoch, nel 1981) con immagini che mostravano il volto orrendo del “post” colonialismo in Vietnam, in Irlanda del Nord, nel Biafra, in Libano, in Bangladesh. Come Joseph Conrad, McCullin ha illuminato in bianco e nero la tenebra del cuore della società contemporanea. Il suo sguardo sull’emarginazione sociale del nord della Gran Bretagna e nell’East End della capitale riporta in vita certe pagine di Friedrich Engels sulla condizione della classe operaia in Inghilterra. A guardarle oggi quelle foto, con tutto il loro pathos, crudezza e trauma, ci si chiede come gli occhi dietro l’obiettivo non siano impazziti. L’ha spiegato all’Espresso davanti a una tazza di tè in un elegante albergo di Belgravia, mentre quegli stessi occhi, vivissimi, non cessavano un attimo di scansionare lo spazio circostante.

Quali sono i suoi riferimenti in fotografia?

«Soprattutto Alfred Stiegliz, Edward Steichen e un fotografo cecoslovacco, Josef Sudek. Perse il braccio destro nella Prima guerra mondiale, caricava la pellicola con una mano sola spesso aiutandosi con i denti. Mi piace il suo uso dello scuro».

Le sue immagini sono come la coscienza sporca dell’Occidente: hanno sensibilizzato e denunciato.

«Ma purtroppo ho fallito, del tutto. Non mi sono mai sentito un evangelista, e ogni volta che riportavo quelle immagini da zone di guerra era come un predicare a chi è fosse già convertito. Entri in quei campi con centinaia di bambini che muoiono di fame che pensano che porti cibo anziché un paio di macchine fotografiche. Ho una coscienza nera come il diavolo. Non ho fatto un briciolo di bene. Per strada ci sono più senzatetto di prima e le cose peggiorano di continuo. Pensavamo che gli adolescenti sotto l’effetto di droghe che tagliavano le braccia ai bambini nella guerra in Liberia fosse già abbastanza orrendo ma no, arriva Isis che mette le persone dentro le automobili e gli spara addosso dei razzi, o li butta giù vivi dai palazzi».

Lei ha definito la guerra come parte schizofrenia, parte follia, parte delirio.

«La guerra è un manicomio, una cosa folle perpetrata da coloro che dovrebbero guidarci nella società. Basta guardare al caos che sta succedendo in questo Paese, appunto: uomini guidati da asini».

Ma poi sentiva il bisogno di tornarci.

«Ero come un tossicodipendente. La maggior parte dei reporter di guerra alla fine lo sono, anche se non lo ammettono. Quando sopravvivi a un giorno di battaglia vai al bar a ubriacarti e ti dimentichi della tua famiglia e dei tuoi figli, ti sei sentito al centro dell’universo mentre stavi facendo la cosa più importante. È come per gli attori: sei felice solo quando fai la cosa che sai fare meglio. Quando scattavo, non premevo un semplice bottone: ero come un chirurgo che taglia nel profondo della società, mostrando il dolore, le ingiustizie. È questo che mi ha dato l’energia e la motivazione di essere vivo».

Eppure lei non sembra avere quel cinismo con cui molti, nel suo mestiere, si proteggono.

«Sono cinico, eccome. Non ero lì per aiutare, non sono un medico, spesso ero solo un ostacolo agli aiuti. Qualunque cosa tu faccia non darà loro nessun sollievo. Fotografare è una forma di oscenità, non pensi che non lo sappia. Ho solo mostrato il loro dolore e la loro sofferenza. Per questo ho un senso di colpa terribile. La coscienza morde, è una linea sottile quella di questo mestiere: sei lì per documentare. Posso dire di averlo fatto con onestà e integrità. Non ho mai mentito. Non c’è bisogno di mentire in posto dove le persone ti cadono morte davanti, o qualcuno spara a bruciapelo a qualcun altro di fronte a te. E mi pare assurdo parlare di queste cose qui in questo hotel di lusso, osservando quella bella donna al tavolo di fronte. Mi sento a disagio a essere privilegiato solo perché ho fatto bene il mio lavoro. Indosso con fatica l’alloro di Cesare. La cosa più bella per me è lavorare in camera oscura in Somerset, aver fatto una bella stampa è la miglior ricompensa. E andare a dormire in attesa di vedere com’è venuta la mattina dopo. Non ho bisogno di riconoscimenti e non ne merito».

Dopo il Vietnam non la fecero andare nelle Falkland a documentare la guerra. E oggi c’è il giornalismo cosiddetto embedded.

«Soffrii molto quell’esclusione, dissero che non c’era posto sulla nave, anche se poi si parlò di disguido amministrativo. Il Vietnam fu il più grosso errore mai commesso dagli americani, ma incolparono noi per la sconfitta. Embedded? È la cosa peggiore, come in Iraq: vai con loro, sei controllato, non puoi scattare soldati americani morti o feriti. È come essere al guinzaglio, altro che libertà democratica di stampa. In Vietnam fu suicida lasciarci liberi perché facemmo quello che sappiamo fare meglio: mostrare la verità. E la verità non era piacevole. Non è così che si vincono le guerre e alla fine diedero la colpa a noi. Ma gli americani in guerra non hanno mai fatto granché bene no? Afghanistan, Iraq…».

Lei ha anche documentato atrocità spesso compiute nel nome di Dio.

«Dio? Non ci credo. È una soluzione comoda. Certo, conviene, ti aiuta ad attraversare il dolore. Persi la fede quando morì mio padre, che adoravo. Soffriva di asma e non poteva camminare né lavorare. La fede non è una cattiva idea se riesce a sostenerci. Ma deve essere tremendamente forte. Come in paesi come il suo. Il papa è ancora ascoltato. Ma quanti lo ascolteranno fra cent’anni?»

L’uomo è buono o cattivo secondo lei?

«Cattivo e buono. Ho visto gesti di grande umanità e gente che uccideva africani per gioco, come i mercenari in Congo nel ’67. Ne conosco uno, Alex, scozzese: una volta dormii nella sua stanza, diceva di essere stato imprigionato da Mobutu e che aveva fatto voto di uccidere un africano per ogni giorno che aveva passato in prigione. Me lo disse di notte, mentre puliva la pistola. Aveva ucciso a sangue freddo una coppia di anziani nascosti in un pollaio. E tu sei un fotografo che ha appena conosciuto Alex l’assassino. Ma cosa c’entra con la fotografia? A volte mi sentivo come fatto a pezzi, perdevo il senso di chi sono e perché sono qui e cominciavo a odiare quelli come Alex. So che è ancora vivo il bastardo, non so se abbia ucciso altre persone di certo gioca la carta dell’anziano, come me. E poi ci sono figure come quella di Primo Levi, che per me è un eroe, uno che ha attraversato quella sofferenza e ne è uscito senza alcun sentimento di vendetta, anche se alla fine non è riuscito a sopportare la sopravvivenza. Un uomo straordinario e di gran dignità. Sono figure come la sua che mi ispirano». ?

Come ha fatto a trovare un suo percorso di equilibrio in mezzo alla pazzia della guerra?

«Da questi posti si deve tornare in qualche modo, bisogna analizzare l’esperienza per poterla controllare e portarla in un luogo sano di mente, solo per scoprire che anche questi posti hanno il loro lato oscuro. In molti mi scrivono che vogliono diventare fotografi di guerra. A volte mi fanno spazientire, gli dico nessun problema, vai nella tua città e troverai la guerra, troverai deprivazione, gente senza casa. Nelle lunghe ore di lavoro in camera oscura ascolto musica classica, Bach e Purcell soprattutto, ma anche Barber o Fauré. La potenza e i crescendo di Beethoven mi ricordano troppo la guerra. La musica ti può trasportare in luoghi belli e terribili».

Che peso ha avuto nel suo lavoro la sua estrazione sociale?

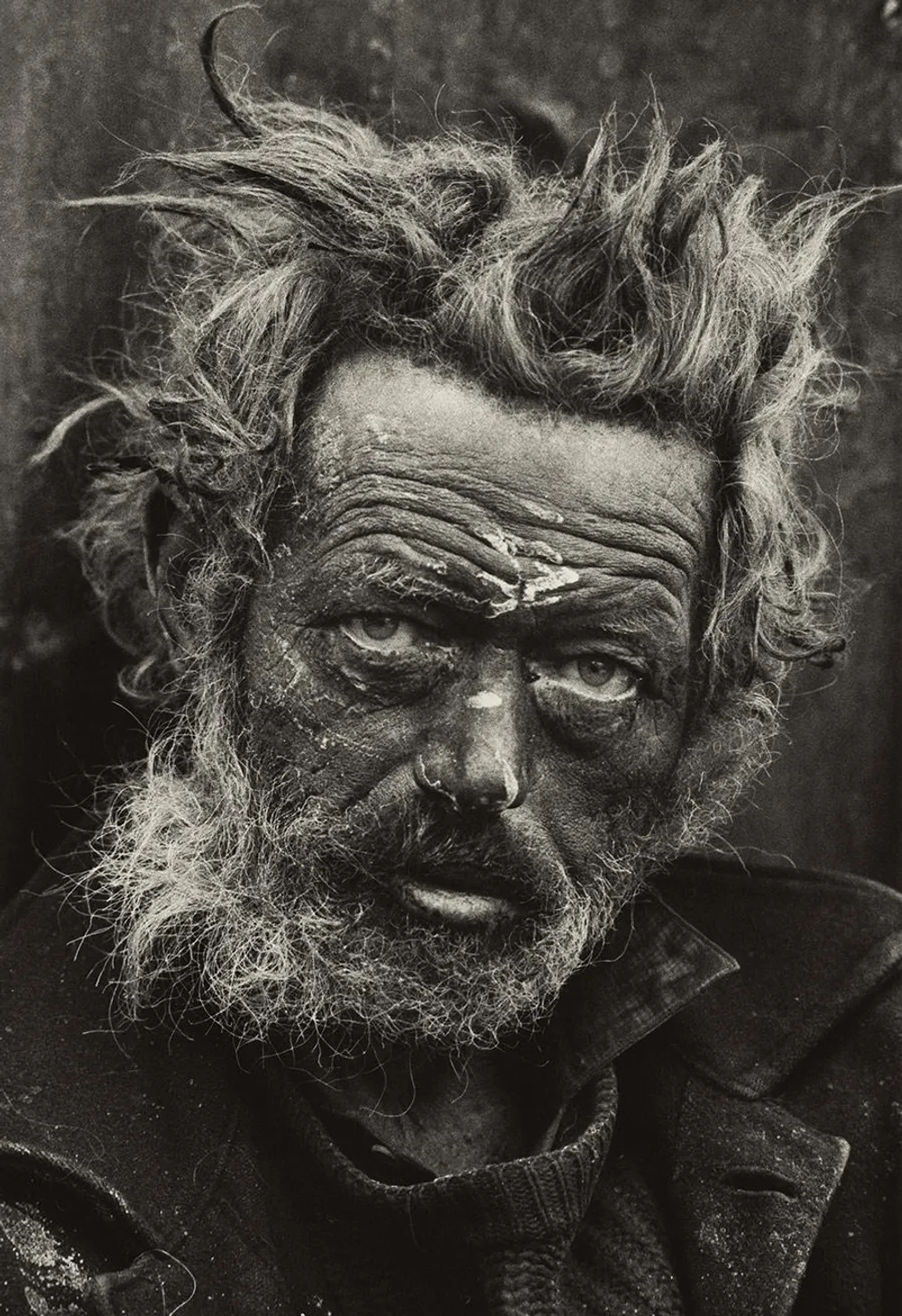

«La mia attitudine alla fotografia era abbastanza puritana. Cresciuto com’ero in mezzo alla povertà non avevo bisogno di cercarla. Quando si tratta di mettere la realtà su pellicola, le persone con le quali mi trovavo più a mio agio erano i poveri. Perché vede, in questo paese (sottovoce), parlo di persone di questa zona e di Mayfair, in un attimo vedevano i tuoi modi, ascoltavano il tuo accento, sentivano il tuo odore e capivano le tue origini. All’inizio ne soffrivo, adesso non più. Non ho più quest’ombra dietro, anche se è difficilissimo in Inghilterra liberarsi della classe. C’è ancora. La fotografia mi ha fatto capire che le persone di talento vengono da qualsiasi famiglia, non solo quelle aristocratiche: bisogna avere la materia grigia. Io avevo gli occhi, la sensibilità. Nella Londra dove sono cresciuto io c’erano risse e scontri continui. Per fortuna ho ancora tutti i miei denti: averli rotti era la norma. Quando andai in Congo negli anni Sessanta, vidi cose ancora più barbare. Lasciare Finsbury Park, andare in Congo, vedere migliaia di bambini stremati dalla fame in Biafra, le ferite di guerra senza chirurgia e la chirurgia senza morfina… Il mio cervello era in pappa. Dovevo tornare a casa, tornare dagli inglesi. Cominciai a girare il mio paese per trovare me stesso».

Molti degli oppressi del nord del Paese che ha fotografato probabilmente avranno votato per uscire dall’Ue.

«Sono stato da poco di nuovo a Bradford, dove ho fatto quelle foto trenta o quarant’anni fa. Ebbene, anche lì ho trovato condizioni peggiori. Sono le stesse persone che hanno fatto grande questo paese con il loro sudore, sono stati l’energia della rivoluzione industriale e con cosa sono stati ripagati? Per questo hanno votato Brexit. Se avremo un altro referendum il risultato sarà diverso perché nessuno ne può più di questo strazio. Si voterà per rimanere».

Cosa pensa dell’invadenza dell’immagine fotografica nella società contemporanea?

«Tutti i consumatori devono essere glamorous e mostrare di esserlo, ma la tragedia è che viviamo in un periodo tragicamente narcisista. Oggi nessuno mostrerebbe le foto che scatto. Quando Rupert Murdoch rilevò il Times, Andrew Neil (adesso uno dei volti più noti della Bbc, NdR) fece un discorso in redazione: d’ora in poi niente guerre o bambini africani che muoiono. Questa sarà una rivista dedicata al tempo libero e ai consumi! Fui licenziato».

Certe sue foto hanno la potenza dei quadri di Goya e Hogarth, eppure lei non si considera un artista.

«Mi accontento del titolo di fotografo, non servono abbellimenti. Non devo sapere cosa sta succedendo nel mondo dell’arte, che cambia ed evolve di continuo. Quelli come Rauschenberg e… come si chiama quell’artista cui spararono a New York e fece tutte quelle Marilyn?».

Andy Warhol.

«Esatto, artisti così dovevano reinventare continuamente il moderno, mentre la fotografia esiste dal 1840. E poi fotografo lo sono diventato per caso. Non c’era in me uno spirito creativo artistico, facevo il fattorino da ragazzo, fallii i test per diventare fotografo nella Raf per la mia dislessia, ma andavo a Bond Street dove c’era una galleria d’arte: lì appresi i rudimenti di colore, composizione e luce. Fu la foto ai Guv’nors a tirarmi fuori il talento. Un unico negativo, senza esposimetro. Era il 1958: quello stato il mio biglietto della lotteria. E perché io poi, e non uno di loro?».

Per cosa le piacerebbe essere ricordato?

«La fotografia mi ha portato ovunque, e poi improvvisamente eccomi qui: è difficile capire chi, cosa dovrei essere. Chi sono? Ho ricevuto tutte queste lodi e onorificenze che non mi hanno cambiato, mi creda. Questo posto di lusso non mi rappresenta. Quando entro in camera oscura con vestiti vecchi e passo ore con acidi letali per la salute, l’unica cosa cui penso è lo sviluppo di quella stampa. Le ho stampate tutte io le foto della mostra. E ho ancora 60mila negativi nel mio archivio. Tra qualche anno diventerò polvere, salirò su per il camino del crematorio. Un altro che con un minimo di spirito creativo ha avuto il suo momento. Come Henri Cartier-Bresson, il più grande in assoluto. La fotografia è un momento, scattare è un momento. La mia vita è un momento, un battito di ciglia in migliaia di milioni di anni. È la vita. E finora è stata interessante».